編按:Maker 的精神到底是什麼?應該就是動手解決問題的態度吧。

一群來自新北的小小 Maker 在面對日常疑問時,嘗試動手做出實驗器材,自己尋找解答;而他們的作品,更在國際網站「hackster.io」所舉辦的競賽中獲得佳績。

編輯團隊這次特別請到小黑老師和我們分享這個迷人的歷程,讓我們跟著孩子們的腳步,一同瞧瞧 maker 精神的實踐吧!

- 文/曾俊夫(小黑老師,目前任職於積穗國小)

想當陽傘流言終結者,儀器不給力怎麼辦?

新北市積穗國小的「新北創客小學堂」於校內推動 Maker 相關課程,除了在一般課程中融入手作與科技的元素外,更在創客社團課程中,鼓勵同學從設計思考角度出發,跨域思考與發想,去察知生活中種種亟待解決的問題,透過專案開發的方式來實踐與解決。

這次,創客社團與科展團隊合作,他們想知道的問題是:

許多陽傘廠商都號稱能夠抗 UV,但是我們使用的陽傘真的能抵抗紫外線嗎?

學生們更進一步想探索的題目還有:不同材質、不同顏色的陽傘能夠遮蔽紫外線的效能會有多少差異呢?能夠透過科學的方式證實嗎?

炎炎夏日,你撐的傘真的能抗紫外線嗎?圖/pxhere

為此,團隊走訪了陽傘工廠,除了請教相關問題,也很有興趣了解他們如何測量陽傘的抗 UV 能力。但是,走訪了一圈之後,團隊發現廠商使用的手持紫外線偵測器較為陽春,能夠測量的範圍與精確度較低;而團隊的預算也不足採購較為精確的紫外線檢測儀。

透過討論,團隊需求如下:

- 能夠精確量測紫外線強度數值。

- 能夠測量溫濕度。

- 將數據記錄自動化。

於是,他們就有了以下的想法:

「不如我們來自行開發吧?剛好我們有紫外線偵測模組和溫濕度感測模組,配合 Arduino 試試吧?」

「數據記錄自動化?那我們是否可以將數據透過網路送到物聯網平台來記錄呢?」

打造原型,反覆測量

首先,我們上網查詢紫外線感測器以及溫濕度感測器相關資訊。

了解如何進行紫外線感測器的編程後,就來進行編程測試吧!圖/曾俊夫老師提供

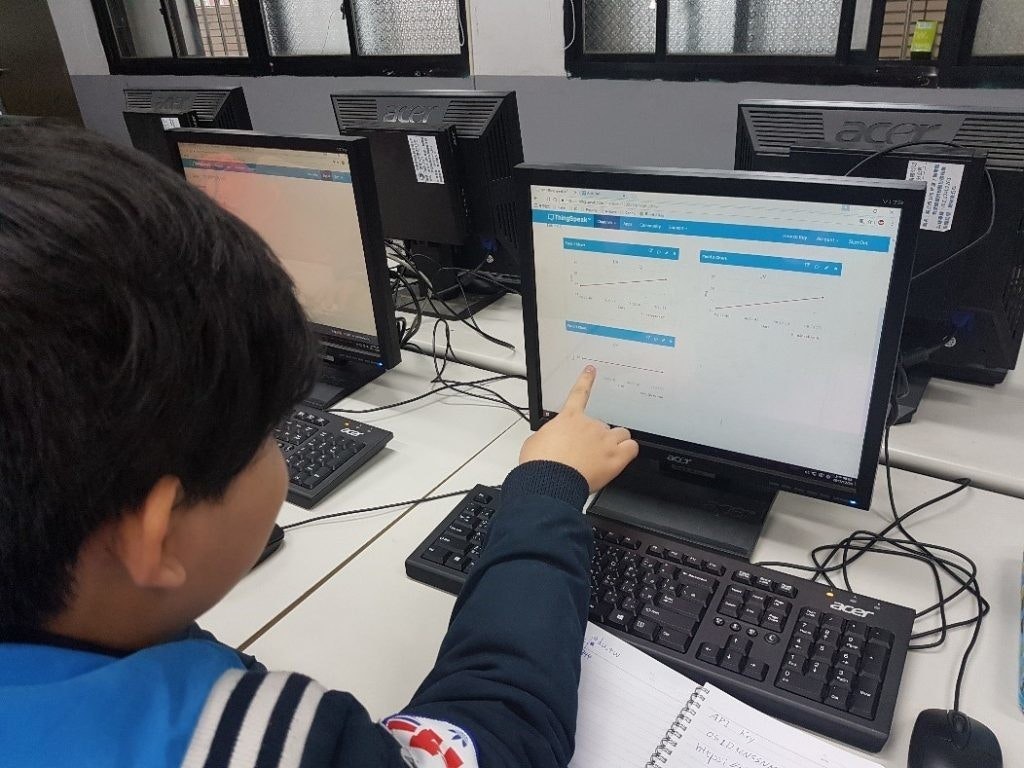

了解如何編程後,將感測器線路接至擴充板和 Arduino 上,透過 Scratch 2 以及 Transformer 軟體進行編程試作,觀察溫濕度以及紫外線的強度數值測量的狀況,並試著將偵測數據以筆電透過 WIFI 送至 ThingSpeak 物聯網平台進行記錄。

有了測量數據,接著就要傳送至 ThingSpeak 物聯網平台!圖/曾俊夫老師提供

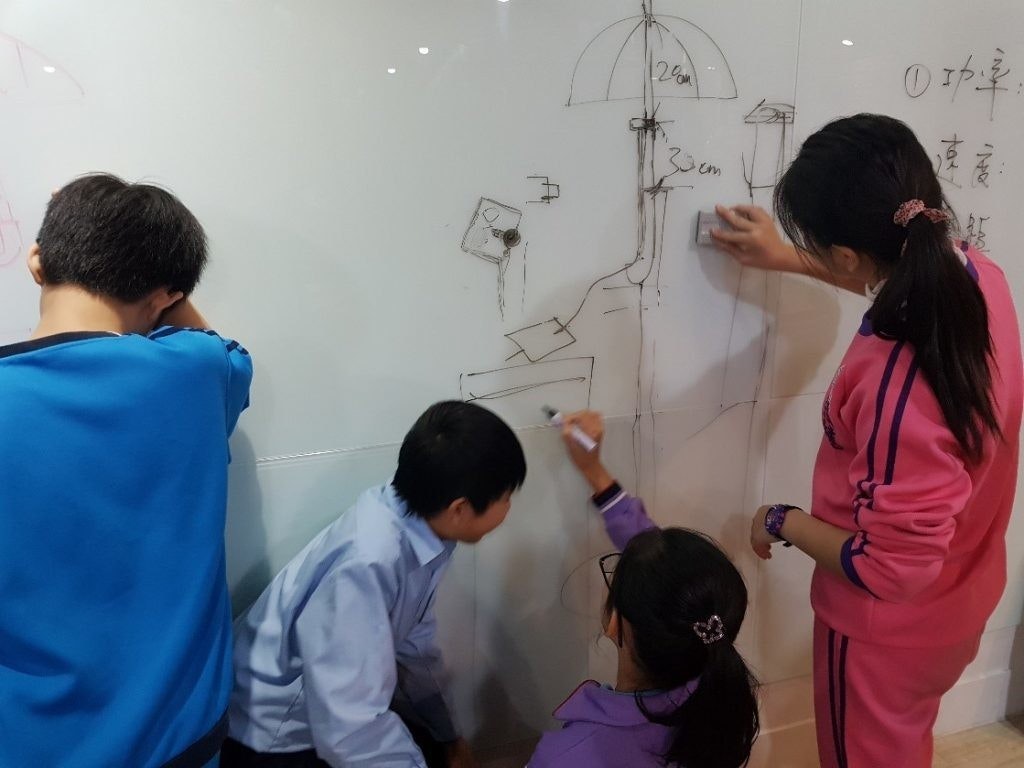

除了功能測試之外,我們同步針對實測時整體檢測儀的擺放位置,以及它跟陽傘(正式上線測量的成品)的結合方式進行了討論與設計。

如何將感測器跟陽傘做結合,可是門學問啊!圖/曾俊夫老師提供

作品完成,正式上線!

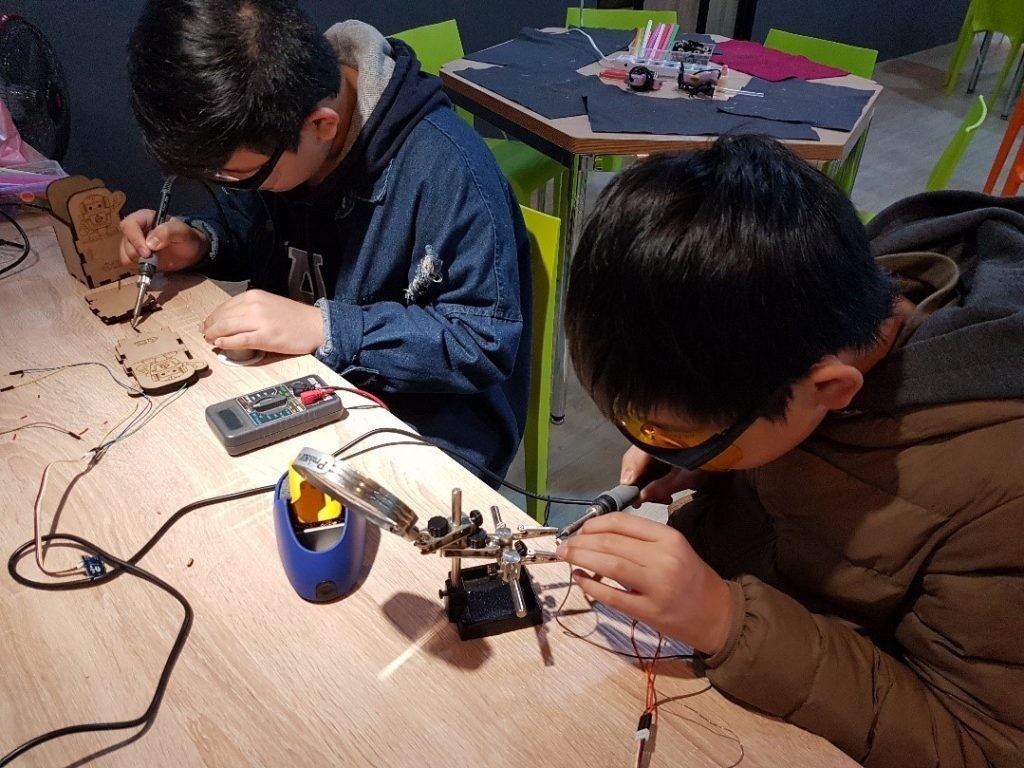

經過一段時間的測試後,我們將原型擴充成為正式測量的檢測儀,這時候就需要考量到更多因素,例如:線路的長度、電路版與感測器擺放位置、如何與筆電擺放位置搭配、電路要怎麼進行焊接……要將原形擴充成正式版本其實需花費頗多的時間。

小 maker 們在焊接電路時非常仔細,一點也不馬虎。圖/曾俊夫老師提供

測量時,需要在同一時間量測同一把陽傘,並記錄下陽傘內、外的空氣溫濕度和紫外線強度數值。我們在此發現到很有趣的一件事,那就是:ThingSpeak 免費版在一分鐘內僅能傳送四筆資料,但是,有時陽光的狀況瞬息萬變,可能前 5 秒的狀況和現況完全不同,對此,我們便要思考:該如何記錄數據?還是只要記錄一般平均狀況即可?

此外,進行實驗時在冬季,常常遇到陰雨天,紫外線強度數據很低,艷陽高照的機會較少,因此我們也思考,若要進行有意義的研究需要長時間的數據紀錄與監控,能夠涵蓋各個季節的數據應該會讓研究更完整。

正式上線測量數據圖/曾俊夫老師提供

地球日競賽,意外獲獎

後來從網路得知 Seeed 與 Hackster.io 合辦了一個競賽,主題是地球日,相關的專案都可以報名參加。我們的專案頗符合這次競賽主旨,於是想投稿試試。進到平台看到其他的專案,許多都非常的專業,有測量空污的專案、智慧氣象站、水質檢測等,非常多樣化,感覺我們的作品相對顯然比較弱啊,其實根本沒敢抱希望獲獎。

不過,和孩子們共同討論後還是決定一試,也趁這個機會開開眼界,看看世界上其他的 Maker們在玩甚麼樣的專案,同時試著用簡單英文發表作品。沒想到最後竟然很意外的能進入前 15 名,獲得的雖然不是最大獎,但是孩子們也很開心。

最重要的其實還是是孩子們參與的歷程:學習與世界其他 Maker 們進行社群交流、在平台上分享、以及發表專案。

最重要的其實不是獲獎,而是孩子們參與的歷程。圖/曾俊夫老師提供

這個紫外線測量儀原本只是因缺乏實驗器材而生的作品,是個由需求驅動思考與創作的案例,專案本身其實只是整個研究流程中的一個工具,也沒有使用到非常困難的技術。或許這個專案並非主體,也不是一個為競賽而生的專案,但,Maker 本身不是常常扮演解決問題的角色嗎?

我們一直希望孩子們能夠從需求角度出發,去進行思考、探究、設計以及實作,老師的角色不是越俎代庖,不是主導,而是提供資源和引導方向,讓孩子自己去摸索、討論、犯錯、除錯,過程才是最最可貴的經驗。至於它是不是很高大上的作品倒在其次。

每一次的測試和除錯,才是最珍貴的經驗。圖/曾俊夫老師提供

其實老師在這個專案扮演的功能:提供工具、電路板、感測器、相關網站資源。剩下的,靠孩子們自己加油了。這是我心目中孩子們成為 Maker 的樣貌。

參考資料:

4 則回應