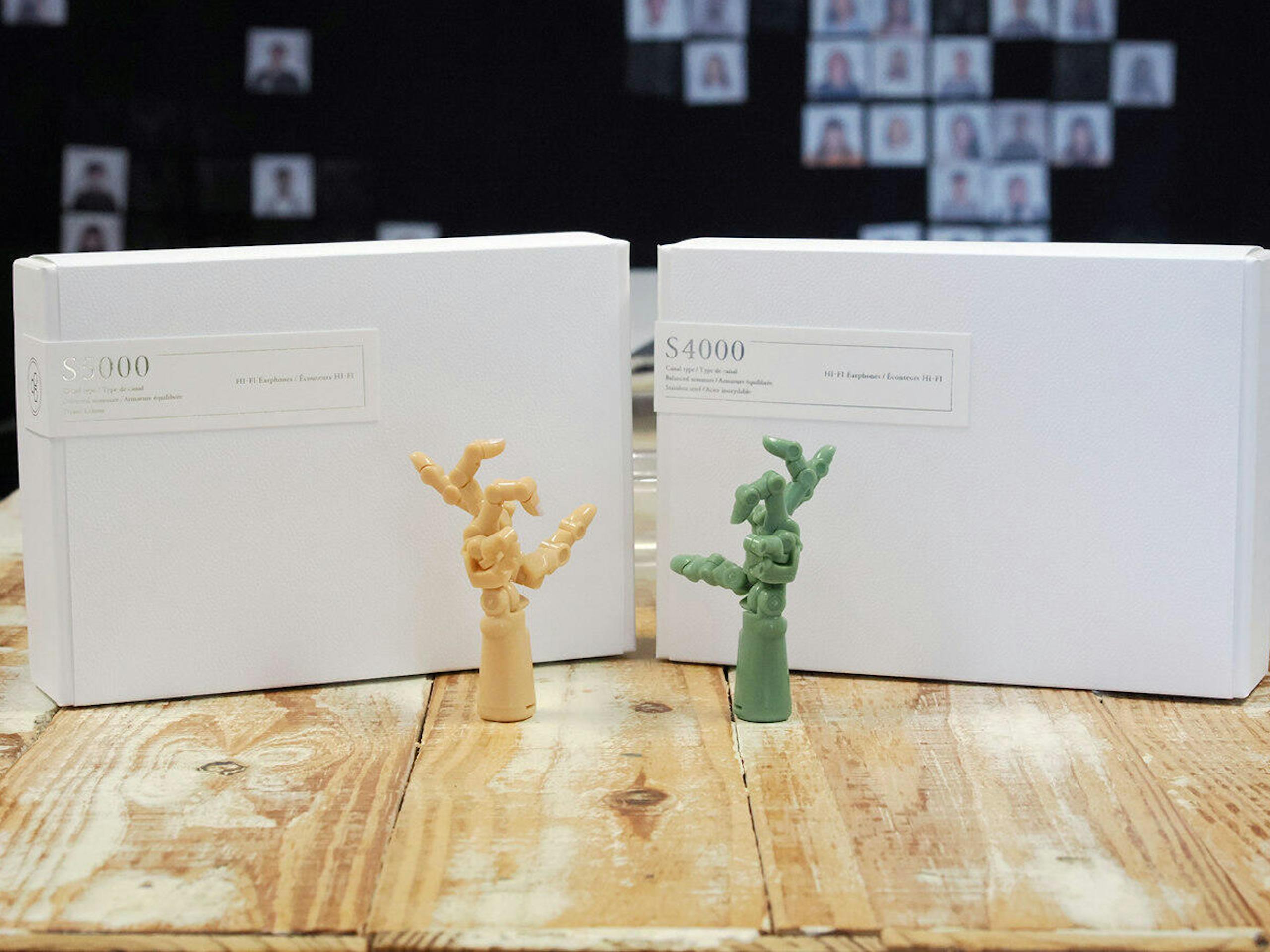

日本音響品牌Final宣布以探討平衡電樞單體的可能性,在2024年底宣布全新的S系列耳機,S系列兩款率先登場的產品分別為S5000與S4000,兩款產品採用相同的雙平衡電樞單體技術,但透過不同材質的腔體呈現不同的風格;同時S5000與S4000也率先使用全新的8芯鍍銀線與三重材質混合的FUSION-G耳塞,也是這兩款新耳機的獨特之處。此次也自Final借到這兩款孿生耳機進行評測體驗。

▲Final S系列的盒裝簡約具質感,與A6000彩色盒裝大為不同

▲S5000與S4000的盒裝設計猶如日本古典禮盒,封條有著如家徽般的品牌金色標誌

▲Final數年前推出的F系列是探討單平衡電樞單體的潛力

Final在近期的有線入耳式耳機聚焦在動圈單體與混合單體技術,不過在數年前Final也推出過高階的單動圈耳機產品,如Final F系列、Heaven系列、FI-BA-SS系列;從產品的概念,Final S系列較像是2016年Final F系列的延續,同樣以小型化、可換線的圓柱型腔體為基礎設計,並將覽線連接方式改為類似E系列自腔室側邊的連接方式,然而最大的改變是採用新技術開發及新配置方式的平衡電樞雙單體。

▲Final的有線耳機以不同的概念探索各種單體組合的可能性,照片為Make系列

平衡電樞單體並非太新的技術,在數十年以來持續在結構、材料科學進行革新,例如使用更高強度的振膜材質、開口方向等;當然入耳式耳機的單體配置與概念也同樣有著許多的演進,除了最基本的多單體堆疊,分頻線路的改進,結合3D列印更具彈性的腔室設計等等,都使入耳式耳機不斷的進化。

▲盒裝內部設計

▲S5000的內容物

▲S4000的內容物

單就帳面敘述,Final S5000與Final S4000採用兩個全因域單體的雙平衡電樞似乎沒有太過突出之處,例如多年前Weston W2入耳式耳機就是採用雙全音域平衡電樞單體構成,甚至市面上也不乏具雙腔室的單一平衡電樞單體;不過Final當然不會那麼無趣,只是把兩個全音域平衡電樞單體堆疊,而是使用稱為「水平鏡像」的配置方式。

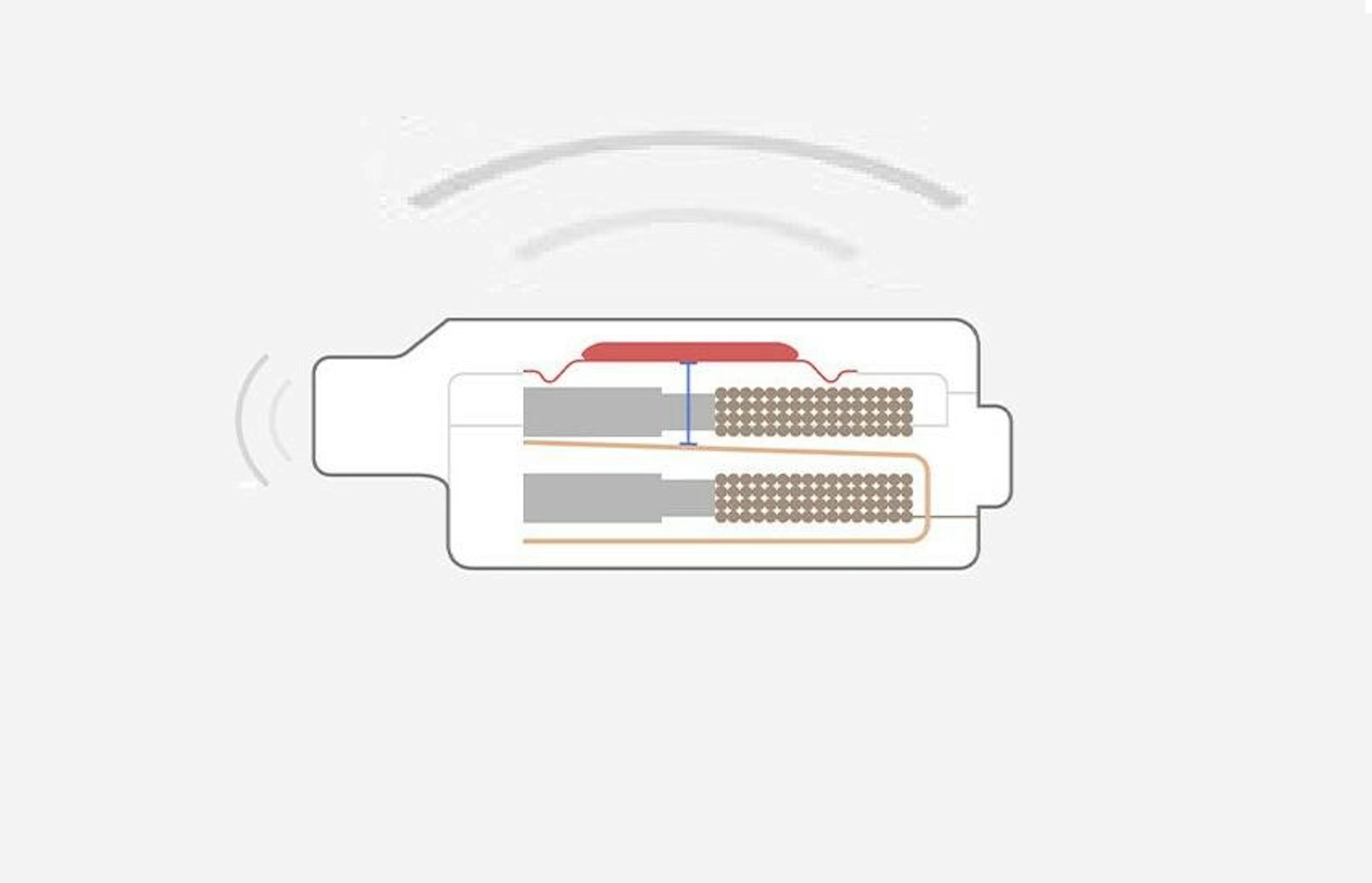

▲由於平衡電樞單體的工作原理,運作時會產生與發聲方向幾乎垂直的振動

當前市面普遍的模組雙平衡電樞單體都是採用左右並列的排列方式,平衡電樞單體的原理是透過一片單側固定的振動板透過磁力變化上下振動驅動空氣發出聲音,故傳統的排列方式會使兩個單體的振膜有著相同的工作方向;然而絕多數平衡電樞單體的振動板不同於動圈、平板等技術是與發聲方向平行,平衡電樞單體的振動板與發聲方向幾乎呈現垂直,單體會呈現垂直(振動板振動)與水平(發聲)兩方向的振動。

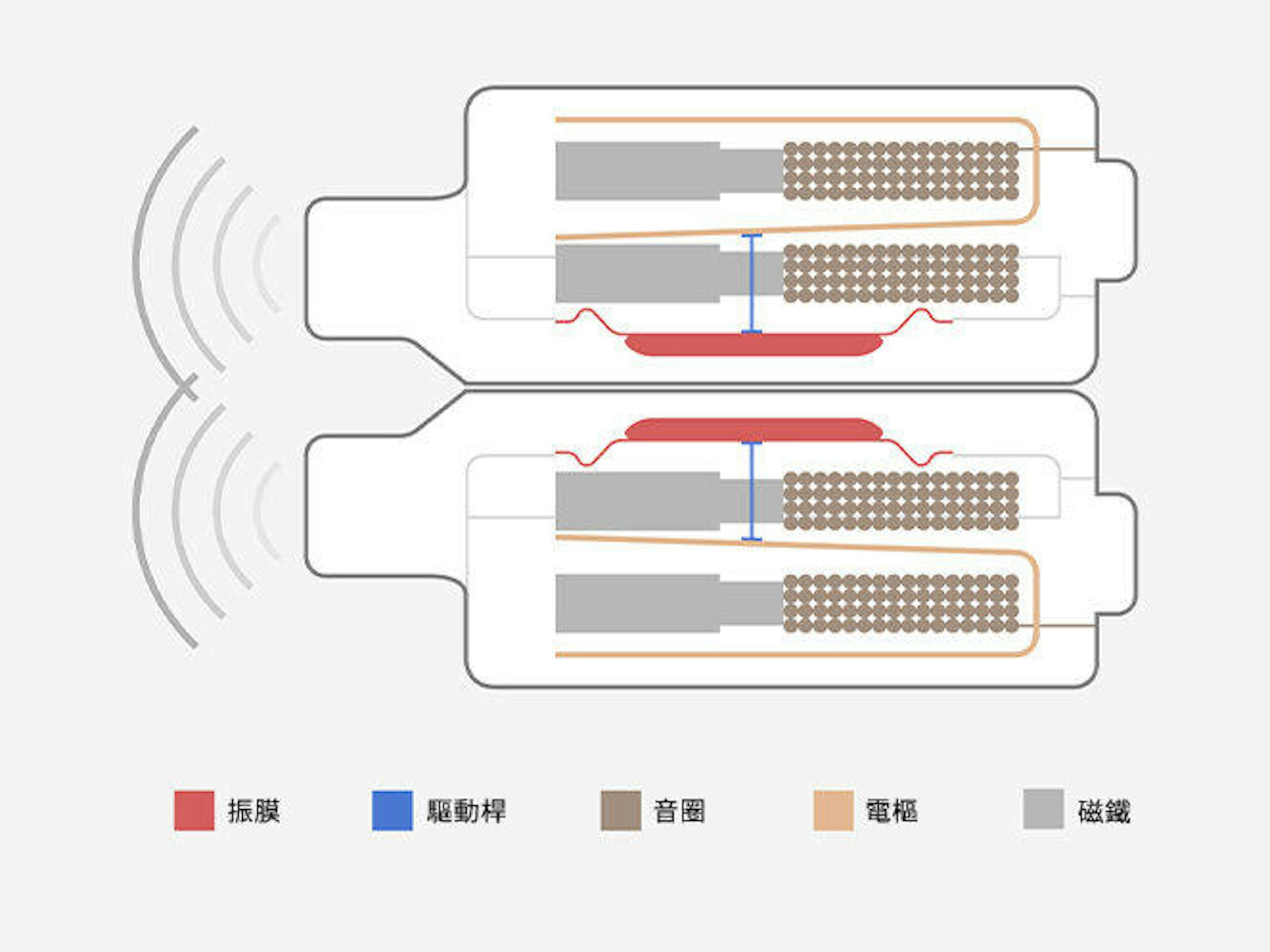

▲利用將兩個特性相同的全音域單體鏡像堆疊,使震動相互抵消

Final在Final S5000與Final S4000所使用的水平鏡像配置方式,是將兩個全音域平衡電樞單體依據振動方向以鏡像的方式進行堆疊,使兩個單體振動板的振動方向呈現鏡像往單體中心,由於兩個單體都是全音域單體,故理論上兩個單體會以相同的頻率、擺幅運作,也意味著理論上平衡電樞單體原本的垂直振動會由於鏡像排列而被抵銷、進而減少不必要的振動,不過作為大前提的是兩顆全音域單體也須進行精準的匹配,確保單體之間的振動特性極為相近。

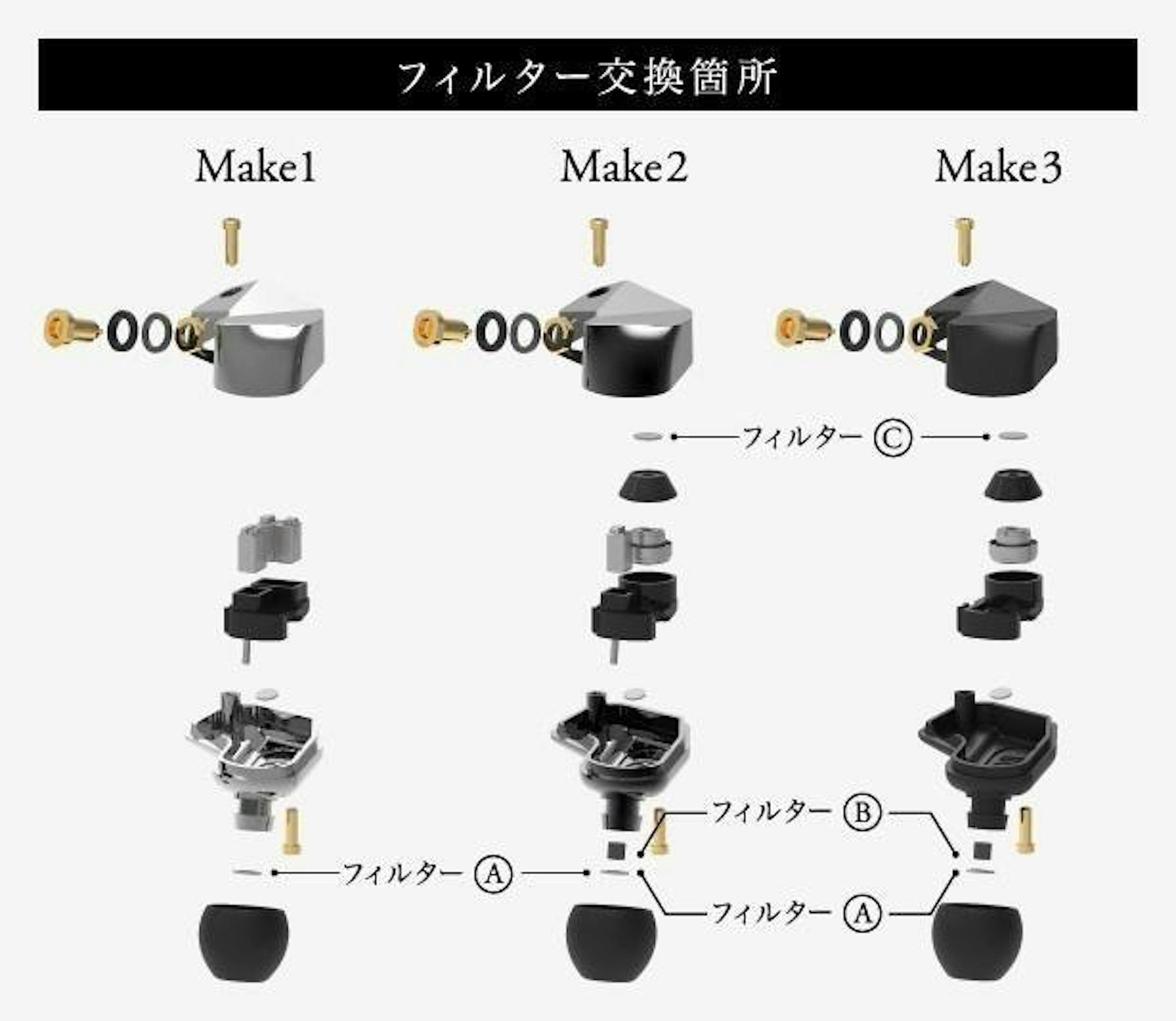

▲S5000與S4000採用音色迴響系統,並透過組件的嵌合取代接合劑固定方式減少誤差

此外,Final S5000與Final S4000活用平衡電樞單體本體即具備腔室的特性,導入常用於吉他等樂器內部的「音色迴響系統」,藉由精準的組件與層層疊合的安裝方式,不透過黏合劑將內部的機構進行嵌合,並確保腔體密封與單體定位,相對傳統黏合方式可進一步減少黏合劑量、黏合方式等變因造成的音質影響,此外也由於屏除接合劑,Final S4000與Final S4000也較傳統耳機更容易維修(註:需經原廠工具依據指示的組裝壓力,切勿自行拆解)。

▲S5000與S4000是率先標配G-FUSION耳塞的產品,切記請勿使用酒精消毒或以大量液體沖洗

同時Final S5000與Final S4000率先導入全新開發的FUSION-G耳塞,在設計概念延續廣受好評的Final TYPE-E耳塞,不過改採用超密度海綿、柔軟矽膠、高彈性矽膠三種材質構成,利用超密度海綿具彈性的特質使耳塞能夠與耳型密合,並透過柔軟矽膠作為海綿內側的補強,耳柱(軸部)則借助高彈性矽膠確保連接到導管的聲學特性,希冀在保有與TYPE-E耳塞相同水準的聲學特性的同時,還能具備更好的隔音與配戴舒適性。

▲Final建議將耳傘翻轉後自耳柱取下耳塞,避免捏著耳傘造成海棉表層受損

▲單體後方有著Final品牌三個六角形構成的標誌

不過由於FUSION-G耳塞的耳傘表層採用超密度海棉材質,相較TYPE-E的矽膠材質在使用有較多需要留意的地方;例如避免對耳傘進行擠壓、拉扯,此外也禁止使用酒精避免海綿變質崩壞,當然也同樣避免耳塞處在潮濕環境,同時官方建議在取下耳塞先將耳傘翻開後自軸部取下耳塞;在平常的養護建議以柔軟的布料擦拭,最多就是將布稍微沾濕後擦拭並放在通風處風乾。

▲兩款耳機的線材為相同材質,但針對耳機殼體在金屬施加對應的色調

▲分線器也施加與耳機殼體相同的色調

Final S5000與Final S4000皆配有與其它產品不同的8芯鍍銀OFC線材,強調具柔韌與耐用的特質,並採用Final自行開發的高精度0.78mm 2-Pin插針,此外包括2-Pin插針、3.5mm端子的金屬保護殼與金屬分線器也分別施加與耳機相同色調的表面處理,如Final S5000為淡金色、Final S4000為銀色,不過兩條線材的線基則完全相同。

▲S5000與S4000皆可選線材直下或繞耳配戴

Final S5000與Final S4000採用的設計傳承至Final F系列與Final E系列耳機的圓柱狀設計,雖相較類似客製耳機設計的A系列耳機理論上與耳型沒那麼貼合,不過除了耳機重量不重以外,搭配FUSIO-G耳塞也提供相當穩定的佩戴,同時也可選擇將耳機線材直下或繞耳的方式配戴,倘若覺得耳機戴起來有些不穩,亦可嘗試使用繞耳方式配戴。

▲S5000與S4000相較A6000在高低頻延伸、空間的詮釋遜色些許,不過對細節變化的描繪則更出色

▲平衡電樞單體仍會受到單體至噴嘴之間的材質影響,尤其S5000與S4000使用同材質的噴嘴與殼體

對於Final而言,Final S5000與Final S4000不僅只在挑戰平衡電樞單體的特性,也透過兩種材質傳達腔體材質對於音質的影響;雖然Final S5000與Final S4000使用的平衡電樞單體具備共振腔室的結構,不過開口至噴嘴之間仍須通過一段的導管,此外以這兩款耳機的機構也將導管與相同材質的殼體緊密結合,故在聲音的傳遞仍會受到殼體材質的影像;Final S5000與Final S4000分別選用黃銅與不鏽鋼兩種金屬材質,材質的特性也反應在兩款耳機的聽感。

▲兩種殼體呈現迥異的音色

▲Final S5000

▲Final S4000

使用不鏽鋼材質的Final S4000的聲音較為直白、理性,聲音較無多餘的殘響,低頻的表現感也比較直接,整體給人一種聲音呈現較偏向下方的特色;至於使用黃銅的Final S5000則在人聲的表現圓潤許多,同時人聲與金屬樂器也有更多的殘響,呈現更為華麗的音色,同時聲音則呈現上揚感。

▲S5000有著黃銅樂器般較為渲染、華麗的音色

▲S4000呈現不鏽鋼直白、直接的音色

如果與日前所推出的Final A6000進行對比,Final A6000則比這兩款耳機要更為中性一些;將Final A6000視為基準,Final S5000對比之下聲音更為華麗、且人聲帶有渲染,Final S4000則較具線條感與直白,但要說三款耳機哪一款更為出色,反而就是回到對於聲音特質的偏好,不過採用動圈單體的Final A6000在三頻延伸與定位感較為出色,而Final S5000與Final S4000則在聲音的細節與變化表現較為出色,然而仍跳脫傳統雙平衡電樞單體立體感較差的問題。

▲S5000在人聲與銅樂器的表現相當出色

▲S4000可忠實呈現聲音的本質

兩款耳機的基本特性保有Final在中高階鑑賞耳機的平衡、中性感,近期所推出的Final A6000也給人類似的第一印象;不過採用平衡電樞單體的Final S5000與Final S4000仍保有細節資訊較鮮明的特色,但難能可貴的是雖然Final S5000與Final S4000採用雙全音域平衡電樞單體,卻比傳統僅使用全音域平衡電樞單體的耳機有更好的空間感與高、低頻延伸與動態,不過仍略遜單動圈的Final A6000。

▲Final S5000與Final S4000並非等級之分,而是特質之分

相較現在萬元價位有線鑑賞耳機進入異質多單體堆疊戰爭,Final S5000與Final S4000反而回到探索如何自平衡電樞單體的振動特性、腔室設計與殼體材質挑戰可能性,且由於使用的是兩個全音域平衡電樞單體,也降低多單體分頻、異質單體特性不同等造成的斷層感,此外透過腔室設計,Final S5000與Final S4000不僅具備細膩的特性,還具備比單一全音域平衡電樞單體更好的立體與動態。