華碩ROG團隊投入高階小型主機板設計有相當長遠的時間,也屢屢利用堆疊的方式在空間有限的小型主機板提供高規格、高性能的配置,雖然近年其它板卡競爭對手也急起直追推出各具特色的高階mini-ITX主機板,使高階mini-ITX百花爭鳴,不過華碩ROG Strix的mini-ITX主機板仍持續進化發展與差異化,而因應Core Ultra 200S平台的ROG Strix Z890-I GAMING WIFI,又再度展現華碩ROG設計團隊對於「違章建築」的主機板堆疊設計的突破。

▲為了散熱與堆疊功能,現在頂級ITX主機板多半呈現一個L型的遮罩城牆

miini-ITX最大的限制就是僅有17x17公分的PCB格局,為了要滿足高階晶片的規格需求,勢必要進行取捨與妥協,且還要兼具對高發熱周邊元件的散熱,故現在高階mini-ITX主機板的發展共識就是被戲稱「違章建築」的立體堆疊,同時隨著高速通道的規格提升等因素,現在新一代的mini-ITX的設計也是越來越誇張,其中為了安裝高性能的M.2 SSD,板載的散熱片高度已經與I/O保護板同高,使I/O保護板與M.2散熱片猶如一個L型的城牆。

▲華碩ROG X570 Crosshair VIII Impact採用DTX布局,其實以現在中高階顯示卡動輒2.5Slot甚至3 Slot也相當合理、但最後並未成為趨勢

華碩曾在AMD X570晶片組的時代實驗性的推出過一款使用mini-DTX的頂級主機板ROG Crosshair VIII Impact,可說是展現立體堆疊可能性的一款產品;雖然以目前顯示卡動輒2 Slot以上的設計,mini-ITX的機殼勢必也能相容mini-DTX,輔以這幾年持續進化的設計概念,高階mini-DTX主機板設計理論上應該大有可為,不過最終板卡品牌仍著重在高階mini-ITX或直接推出m-ATX布局,也使得高階mini-ITX主機板的設計越來越複雜。

▲2023年的Z790-I GAMING WIFI是具指標性的設計

然而,華碩近期mini-ITX的設計已不僅只在主機板內建構立體堆疊的違章,還把戰場延伸到主機板之外,在2023年推出的ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI首次導入ROG STRIX HIVE,進一步將USB、音效連接埠外移到外接裝置,並在ROG STRIX HIVE配有便利的快捷鍵、音效控制、系統除錯燈等,利用傳輸線將常用功能延伸到桌面裝置,使高階mini-ITX也能進一步獲得更方便的使用方式,並且使主機板本身有更多的發揮空間。

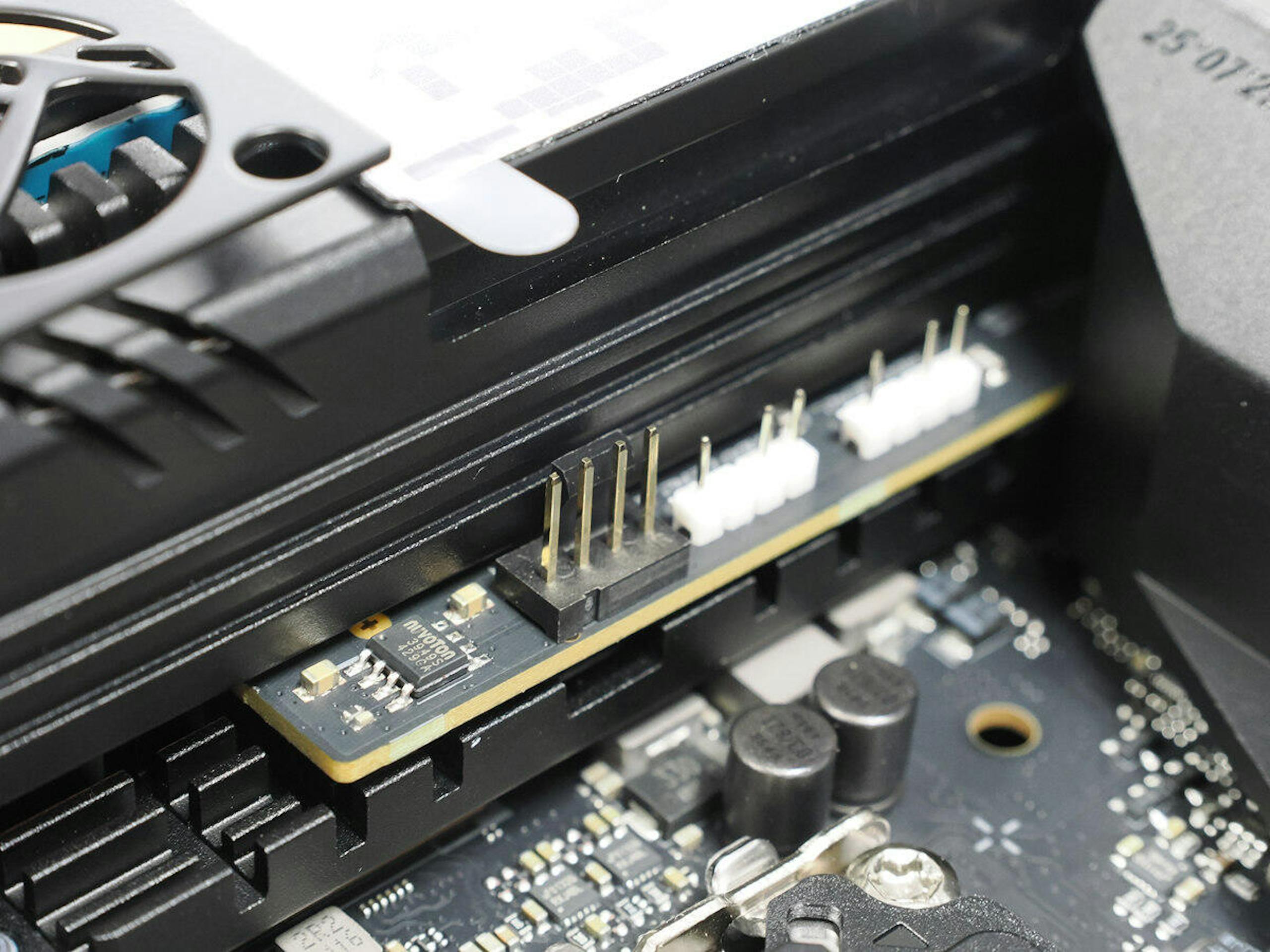

▲華碩透過將音效子板外移為M.2 SSD添加額外的風扇

雖然目前競爭對手已在高階mini-ITX提供2路以上的m.2 SSD插槽,不過即便至ROG Strix Z890-I GAMING WIFI,華碩仍專注在正面安裝2條m.2 SSD插槽的布局,從帳面規格看似比較可惜,但華碩也由於導入ROG STRIX HIVE釋出原本板載的音效卡區塊,使華碩能將這塊空間改為針對M.2 SSD的小型風扇,對於當前高階電腦紛紛使用一體式水冷導致周邊零散元件散熱不易的狀況下,還能為高發熱的M.2 SSD提供更穩定的解熱。

▲Z890-I GAMING WIFI搭載貫串L排列供率級的熱導管散熱片

▲靠背板的功率級風扇有金屬網罩降低入塵

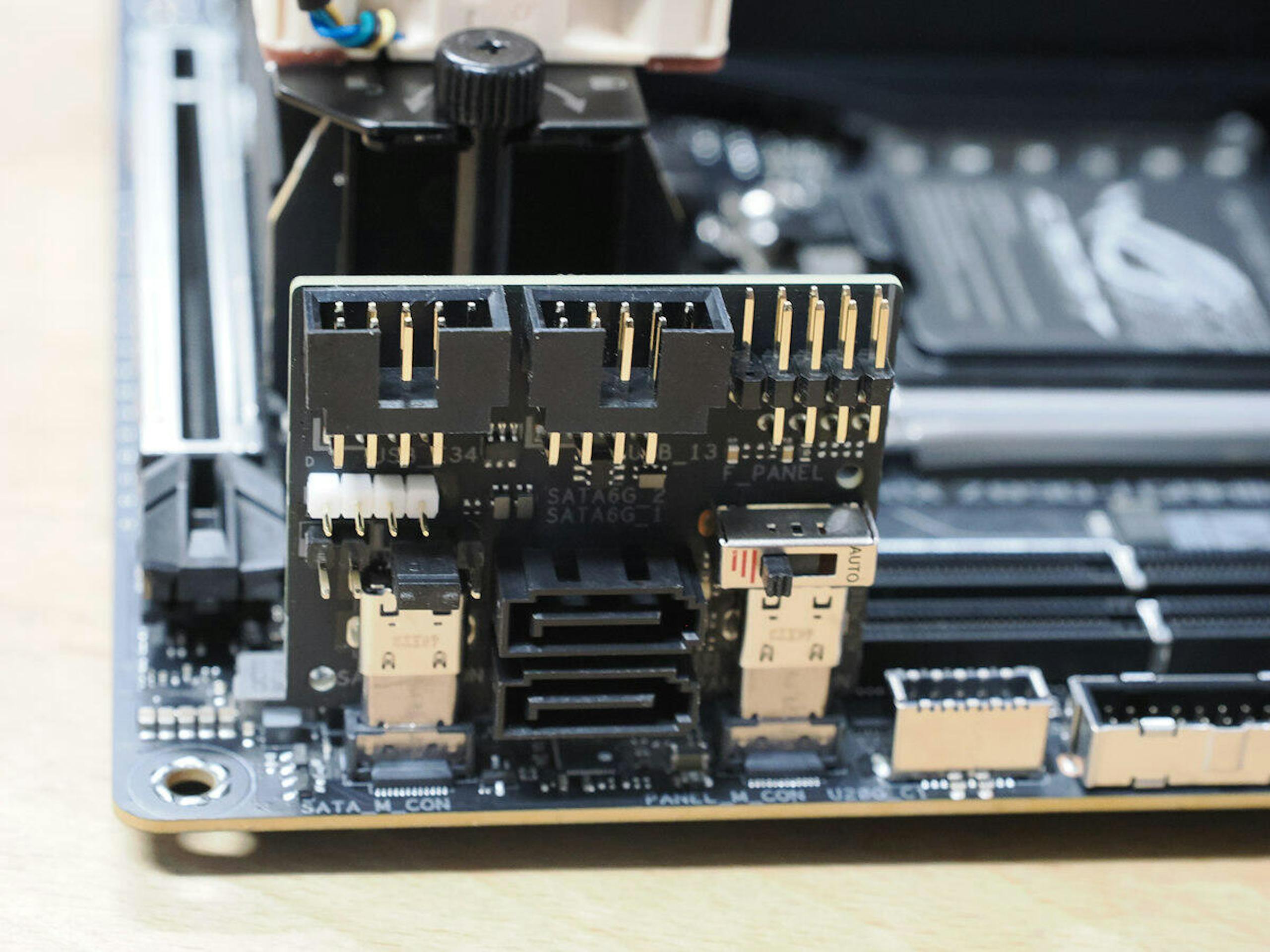

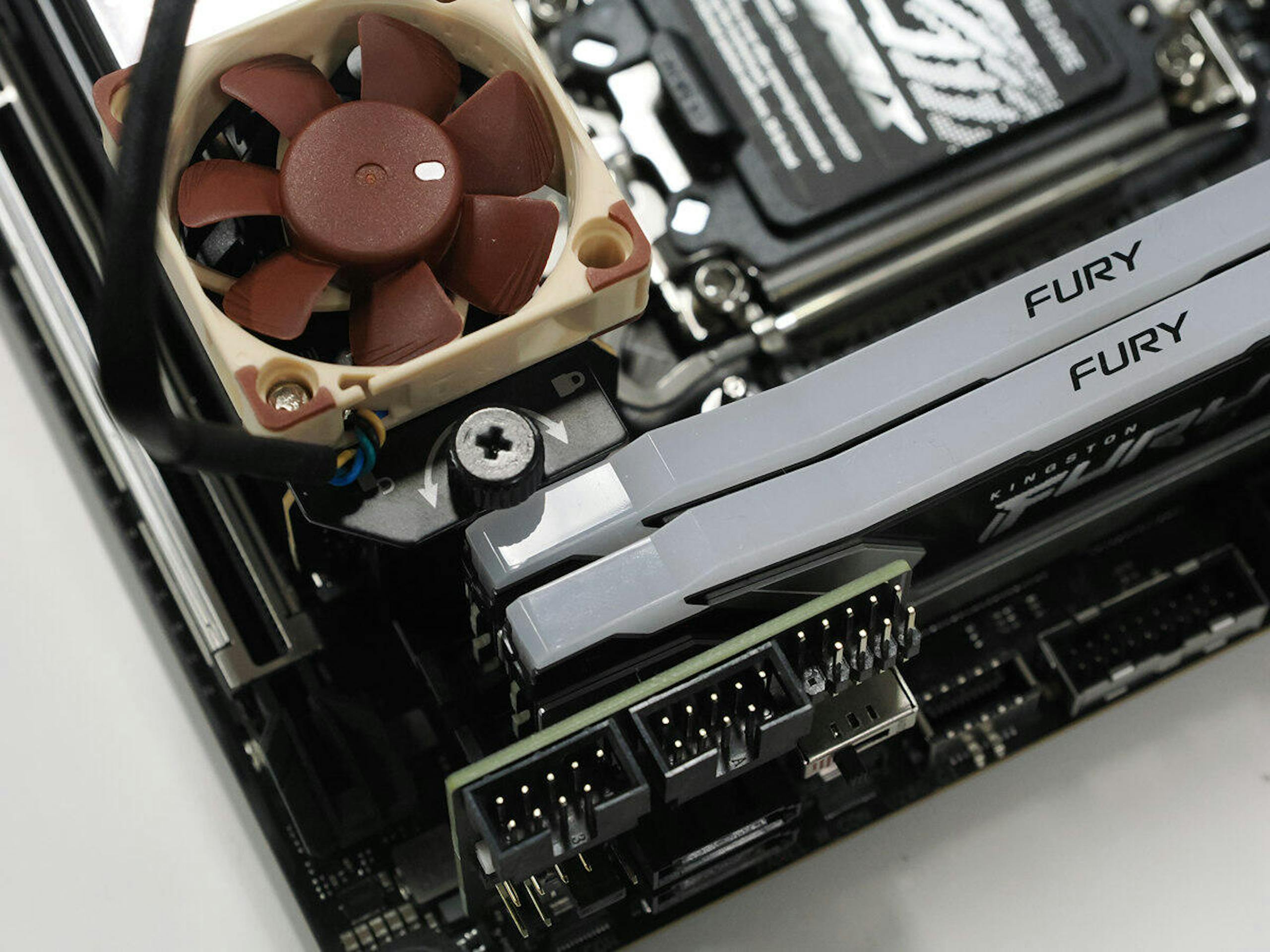

▲在不安裝FSP子卡下,主機板仍有開關用的兩針(左側,右側兩針為溫度感測器連接器)

▲FSP子卡採用兩個非USB定義的USB Type-C連接,提供前面板、2個USB 2.0、2個SATA等介面

Z890-I GAMING WIFI在設計仍有熟悉的影子,位於功率級散熱片上方的風扇仍由金屬遮罩提供防塵,而M.2 SSD的散熱片模組上蓋的高度則微微高於功率級散熱器飾板,另外包括USB 2.0、2個SATA、前面板連接埠等則整合在ROG FPS子卡,倘若用不到這些功能主機板仍有著電源開關用的兩針連接器,不過畢竟華碩自家的水冷頭需安裝在板載USB 2.0,以筆者此次評測的系統組合仍需安裝FSP子卡。

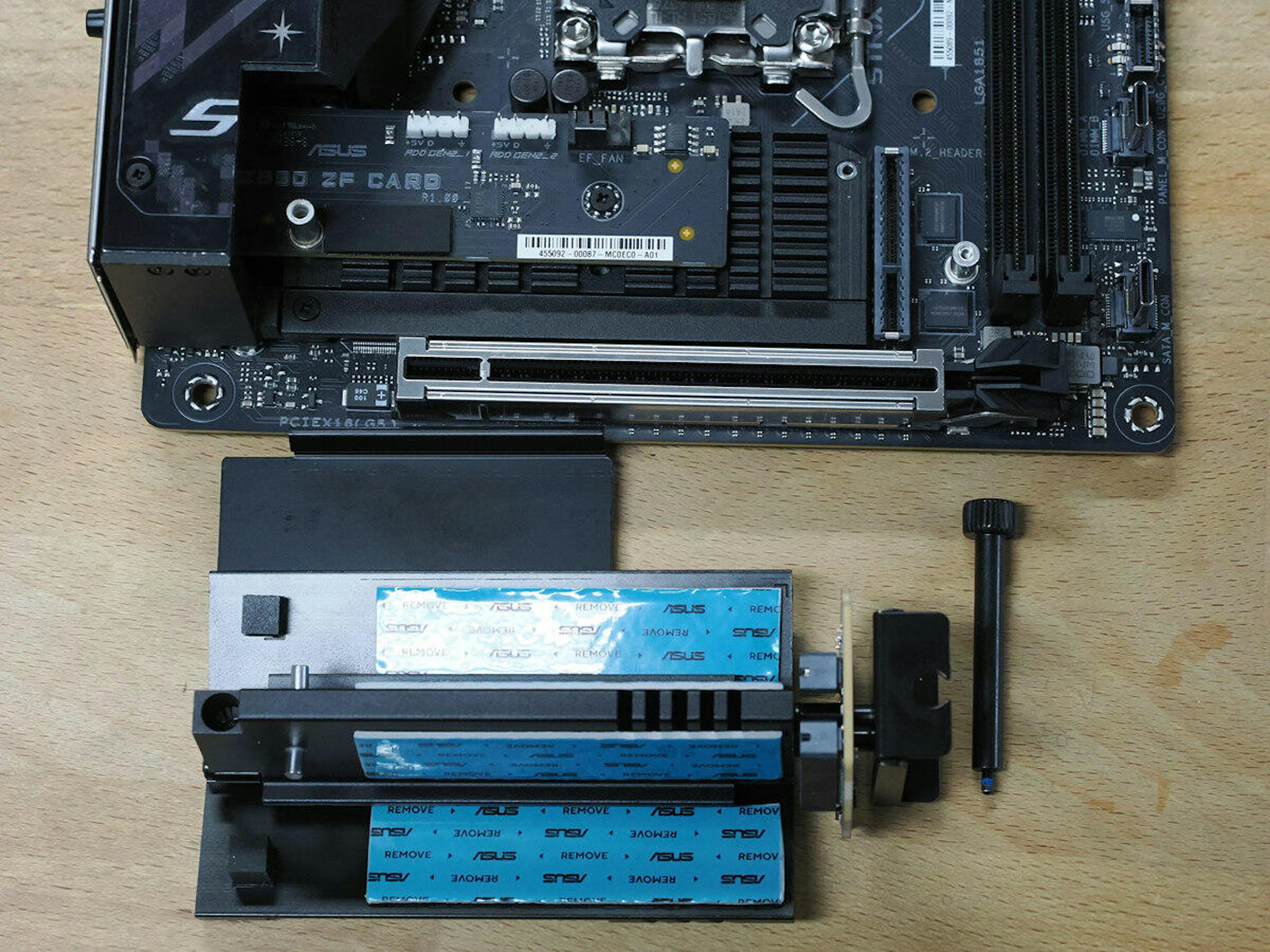

▲PCIe x16插槽為PCIE SLOT Q-RELEASE SLIM設計,僅需先將顯示卡背板側抬起即可釋放扣具

值得一提的是的PCIe x16插槽也採用先前於X870-I GAMING WIFI導入的PCIE SLOT Q-RELEASE SLIM便捷設計,在交換顯示卡或是需要拆裝M.2 SSD時僅需將顯示卡由背板輕輕提起即可釋放PCIe插槽的扣具,此設計一方面可保有PCIe x16插槽的安全扣具設計,對於後續升級或需要拆裝顯示卡也不需要尋找工具按壓扣具的釋放,對於這一類ITX小型主機板用戶是相當友善的設計。

▲背面有L型金屬強化背板進行補強

Z890-I GAMING WIFI採用10+1+2+1功率級,包括10個110A、1個90A、2個90A加上1個80A的功率級配置,相較前一世代的Z790-I GAMING WIFI在供電上有一定的強化,同時搭配結合熱導管、散熱片與主動風扇的散熱機構使功率級在高附載仍能維持穩定,此外在主機板的散熱器孔位也拿掉對LGA1200時代的位置,畢竟新一代的LGA1851對於扣具磅數的需求也有更嚴謹的要求。

▲雖是ITX主機板且一部分還是散熱器的出風口,不過提供的連接埠仍相當充裕

在背板I/O部分,Z890-I GAMING WIFI提供了1個HDMI,1個2.5Gbps乙太網路,2個USB 2.0,1個USB 5Gbps,3個USB 10Gbps(其中一個為USB BIOS更新埠),1個Thunderbolt 4,以及用於連接ROG STRIX HIVE的USB Type-C型連接埠;此外Wi-Fi 7天線連接方式也改為方便的Q-Antenna快拆設計,此外也由於搭配的是第二代的ROG STRIX HIVE,故免CPU的USB BIOS更新鍵也改為在背板。

▲從側面看M.2散熱模組相當高聳,甚至略高於I/O散熱片

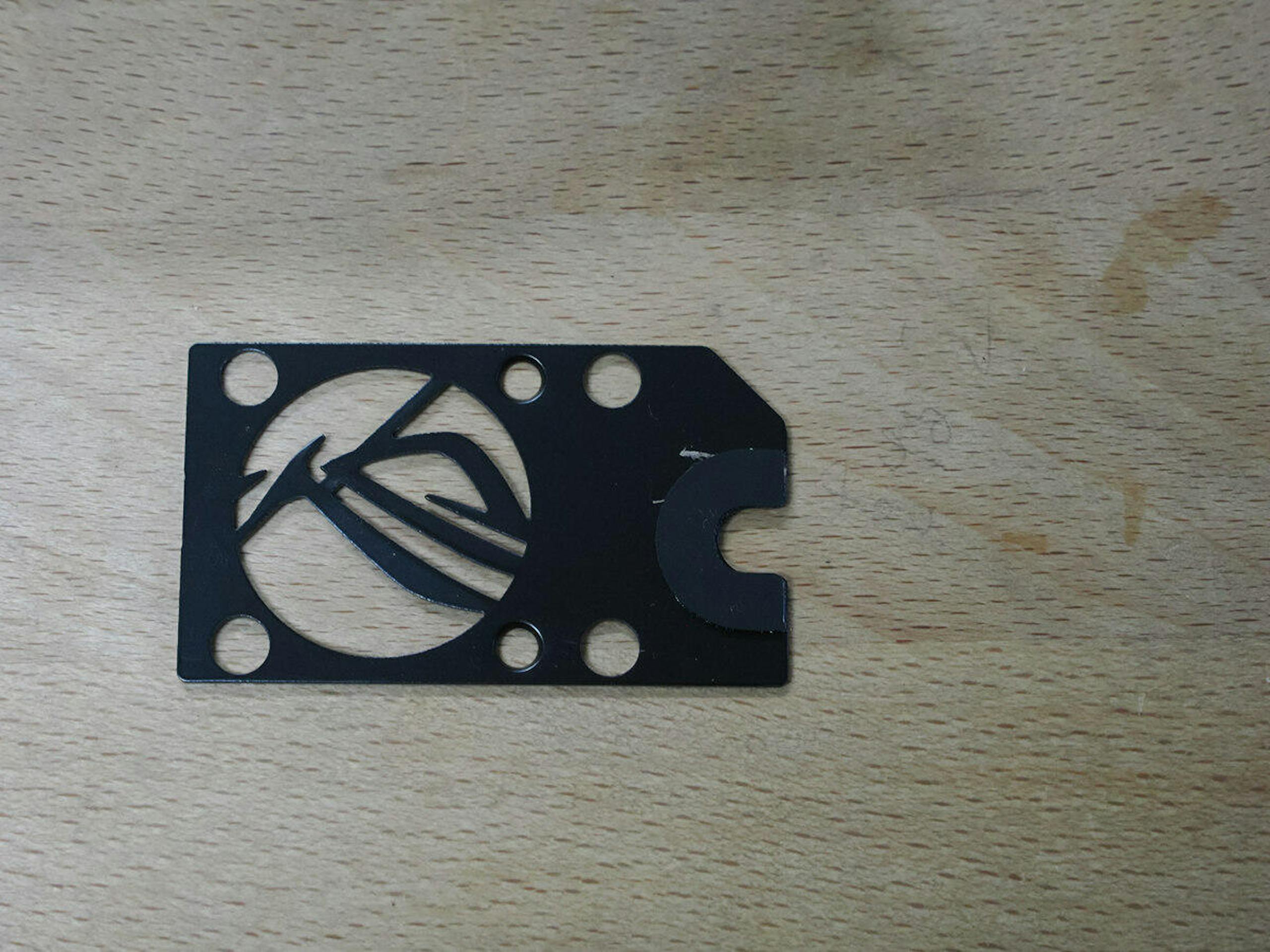

▲要安裝M.2 SSD前要取下這片風扇支架

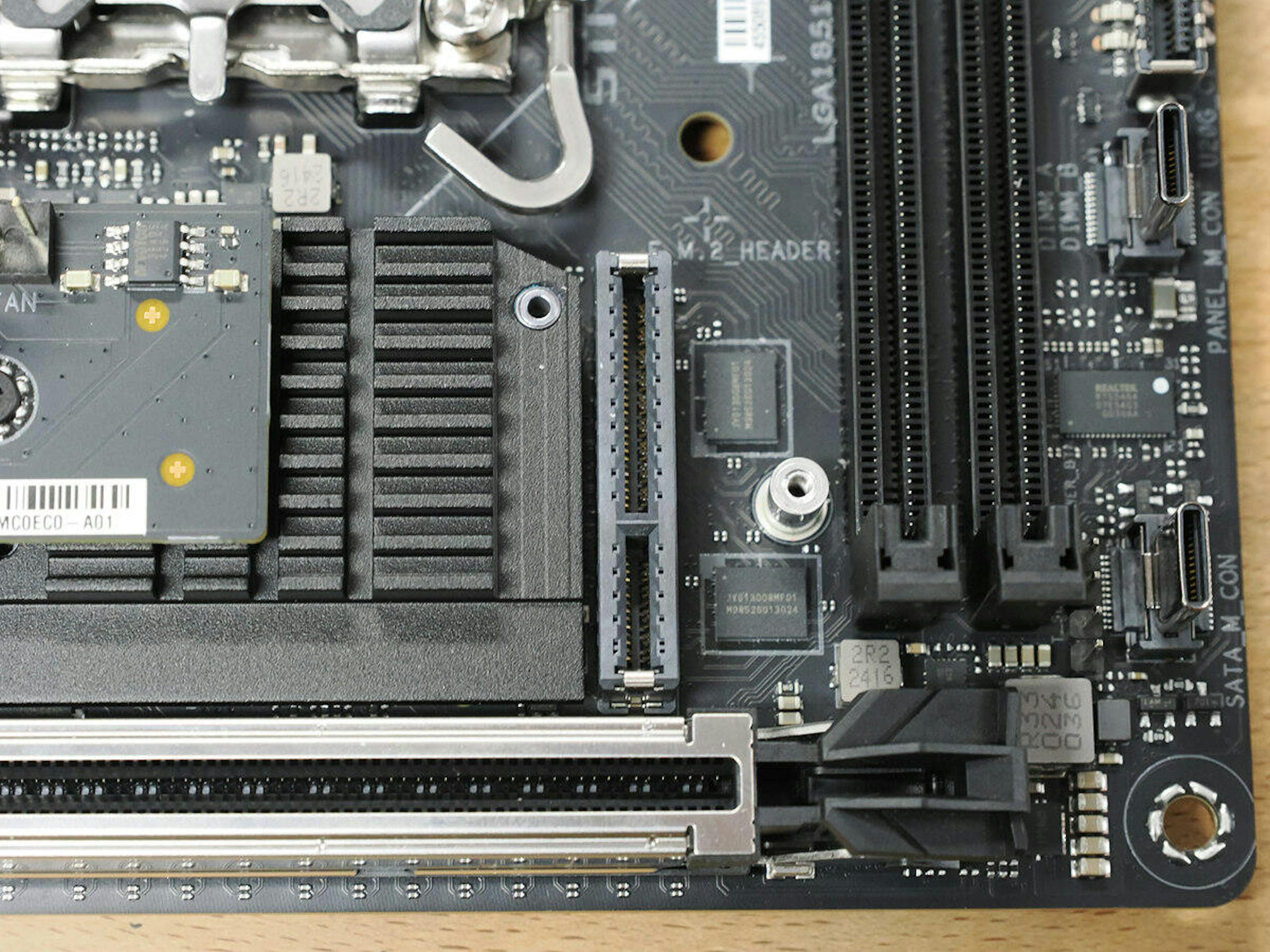

雖然第一眼會認為Z890-I GAMING WIFI的M.2 SSD插槽格局酷似Z790-I GAMING WIFI,不過Z890-I GAMING WIFI實際上則是將M.2 SSD插槽從與主機板上下平行改為雙面垂直設計,並且除了位於I/O背板的風扇以外,還增加一個可以安裝3公分與4公分風扇的小支架;筆者認為改採用垂直方式的安裝,主要是由於Z890-I GAMING WIFI提供了兩路的PCIe Gen 5 x 4 M.2 SSD插槽不得不的抉擇。

▲一改過往上下平行堆疊的方式,M.2插槽模組採用垂直堆疊

由於PCIe Gen 5高速訊號需要更穩定的傳輸環境,故如以往上下堆疊的方式,理論上位於上方的M.2 SSD插槽會因為路徑較長增加受干擾的可能性,若上下插槽都要達到穩定的PCIe Gen 5頻寬會增加設計難度,改採用垂直方式則可使兩路插槽的傳輸條件較為一致,此外搭配擴增的小風扇也能同時提供兩個M.2 SSD相同的風道;雖然PCIe Gen 5 SSD仍屬發燒玩家才會考慮的產品,不過別忘了Z890-I GAMING WIFI本身就是屬於發燒友等級的主機板,加上目前第一世代的PCIe Gen 5 SSD價格也略有下滑,還是得從實際面考量玩家的需求。

▲M.2模組為金手指設計,早已不再像早期使用軟排線

▲華碩也自我解嘲的在第二層的PCB寫著2F CARD

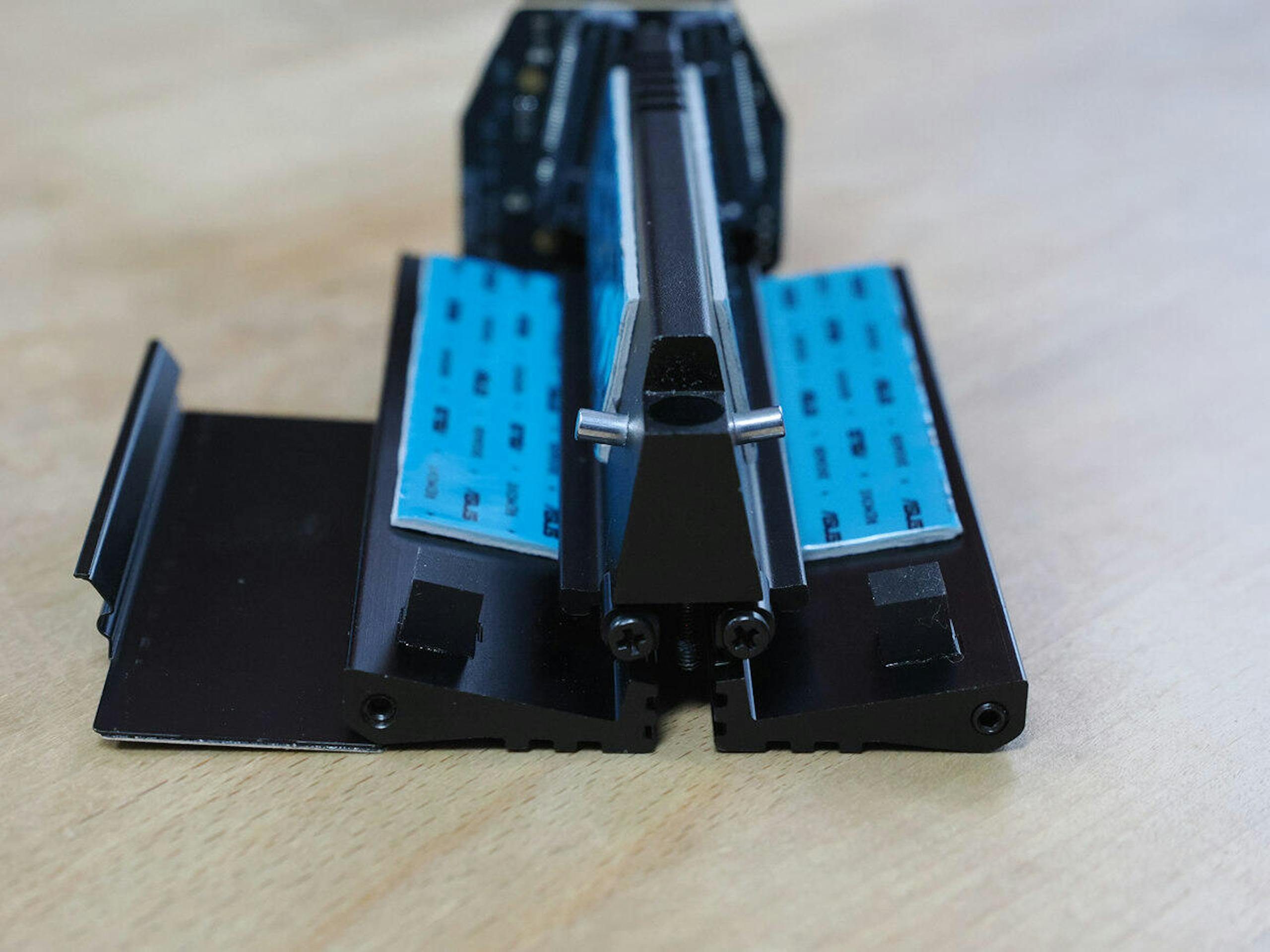

華碩團隊在這個堆疊結構的M.2 SSD插槽模組也考慮到使用的便利性,在空間有限的情況機構難免會有干涉,故這個模組是利用左上方的金屬飾板充當扣具,拔開後散熱片就會向兩側展開,並露出以微傾斜排列、共享三角形底部散熱金屬塊的M.2插槽,其中可直接展開的下方插槽為預設的第一條插槽;至於第二條插槽就還是要動用螺絲起子,需卸下左方底部散熱器模組的一顆螺絲與右方的兩個螺絲,就可直接卸下以金手指連接器安裝的M.2 SSD模組。

▲底下的第一條插槽在未安裝顯示卡下不需拆下模組就能安裝,不過第二條插槽就一定要把模組取下才能安裝

▲要卸下模組除了三根螺絲以外也要取下風扇支架的手轉長螺絲

▲乍看會誤以為兩條M.2是平行,不過底下的共享散熱片實際上是三角形

簡單的說,如果只需要安裝一條M.2 SSD插槽是完全不需要使用工具的,若要兩條M.2 SSD插滿則還是需要使用螺絲起子,但兩條M.2 SSD的安裝都是免工具設計,只要把M.2 SSD的金手指插熱母座,並使另一側凹槽對準金屬柱,兩條M.2 SSD就會利用上蓋散熱片進行固定;此外兩條M.2 SSD的背面散熱器雖然是共享,不過除非購買大容量或是較舊世代的M.2 SSD,否則理論上新款的2TB以下的M.2 SSD應該都是單面顆粒為主。

▲2F PCB有額外的第四個風扇插槽與兩個5V ARGB插座

此外,過往華碩高階ITX主機板礙於空間分配問題,多半僅提供最多3個風扇插針,包括1個CPU風扇、1個AIO水冷幫浦與1個機殼風扇,但畢竟Z890-I GAMING WIFI主打的就是可額外擴充M.2 SSD的風扇,故在戲稱「2F」的M.2 SSD插槽底座的PCB還多了1個額外的PWM風扇插槽,此外兩組5V ARGB插針也位於此位置。

▲搭配第二代ROG STRIX HIVE多功能外接盒

▲上面具備Flex Key與電源,電源鍵相較前一代OC鍵實用許多

至於第二代的ROG STRIX HIVE已經在較早上市的AMD AM5平台的X870-I GAMING WIFI出現過,相較第一世代筆者認為華碩應該是有重新思索ITX環境玩家需要的延伸Hub需要那些特性,拿掉了誤觸會很麻煩的AI OC鍵(畢竟按了會重新開機),也把USB BIOS更新移回主機板上(至少店家幫忙處理時不用多拆HIVE),並新增了電源開關滿足一部分特殊ITX機殼或是裸機使用的便利性。

▲音效輸出仍為立體聲

唯獨對部分玩家而言,由於HIVE的音效似乎是針對耳機用戶,僅提供立體聲輸出,同時主機板本身並無其它音效輸出孔位,對一些需要連接喇叭、尤其是想直接利用主機板建構多聲道喇叭環境的玩家就比較麻煩,不過筆者個人會傾向選擇USB介面的喇叭或是搭配額外的USB音效卡連接使用,就比較沒這一類的困擾;然而依照華碩慣例應該B系列晶片組仍會有一款ROG Strix的miniITX主機板,通常B系列晶片組會採用較傳統的板載多聲道音效設定。

▲風扇支架可用四個螺絲固定3公分風扇,或兩個螺絲固定4公分風扇

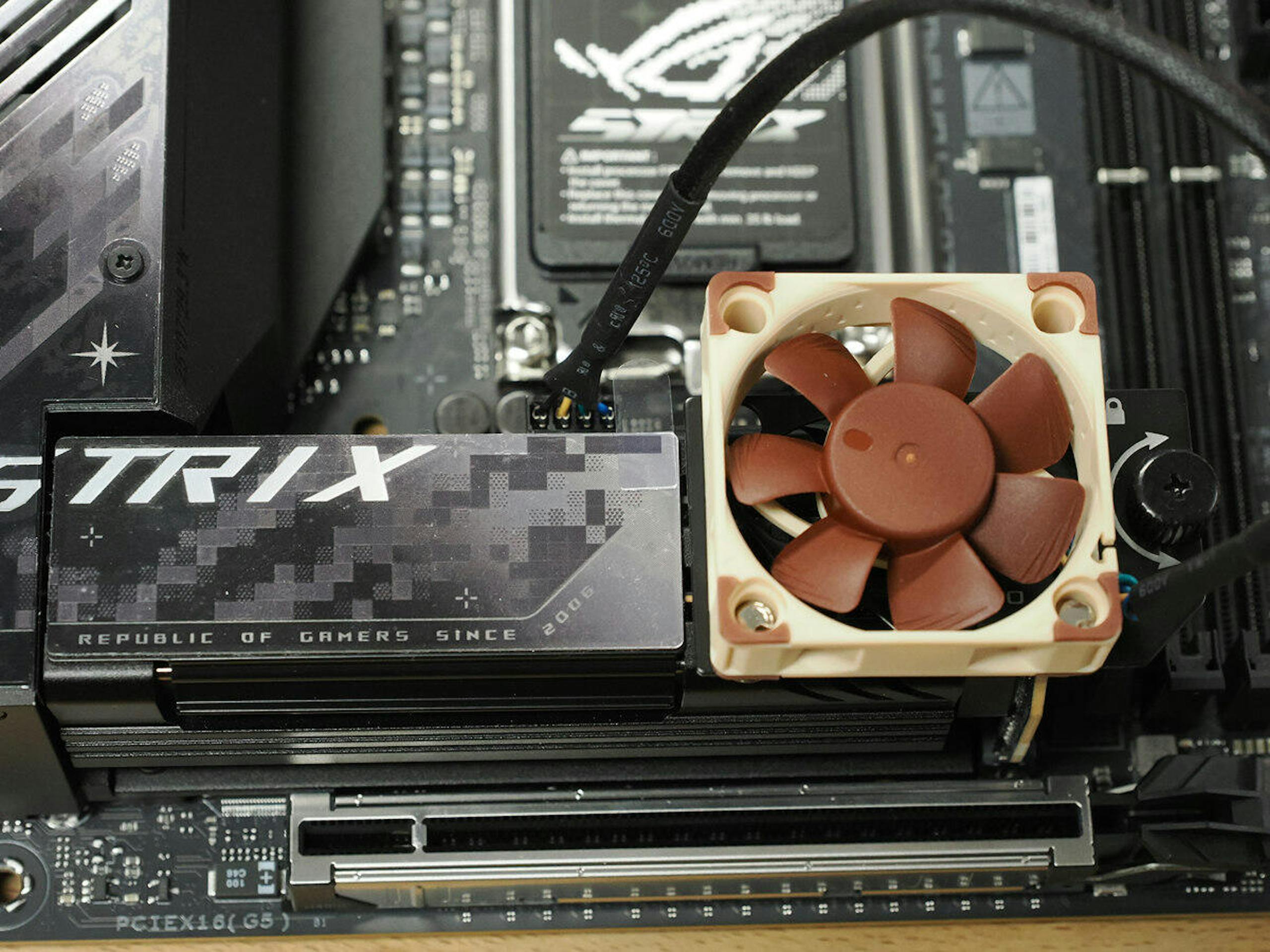

▲安裝的樣子

▲倘若搭配的是較矮的記憶體模組,風扇支架可以轉向幫記憶體模組散熱

▲不過像是有ARGB光條的記憶體模組就可能無法轉向

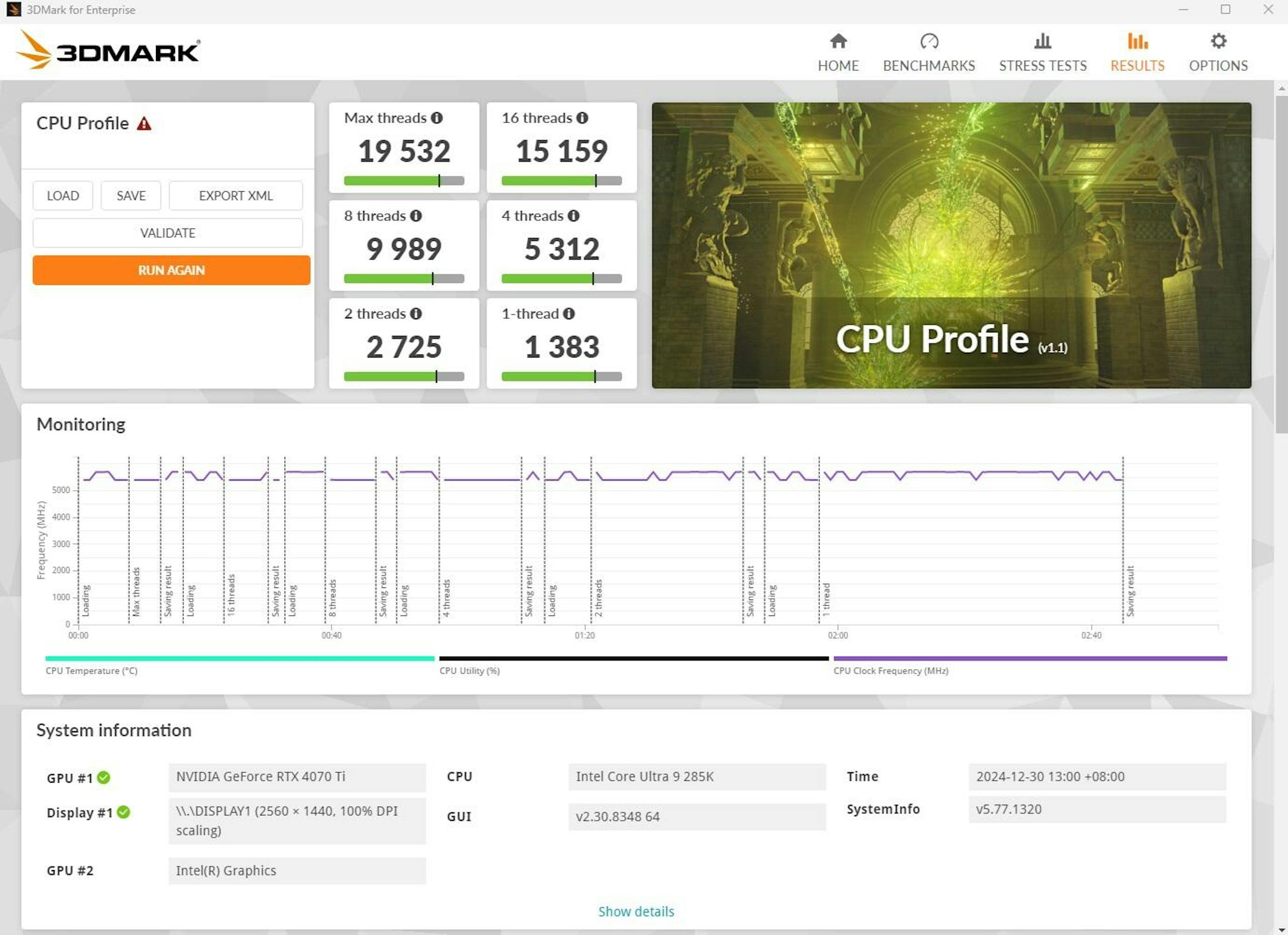

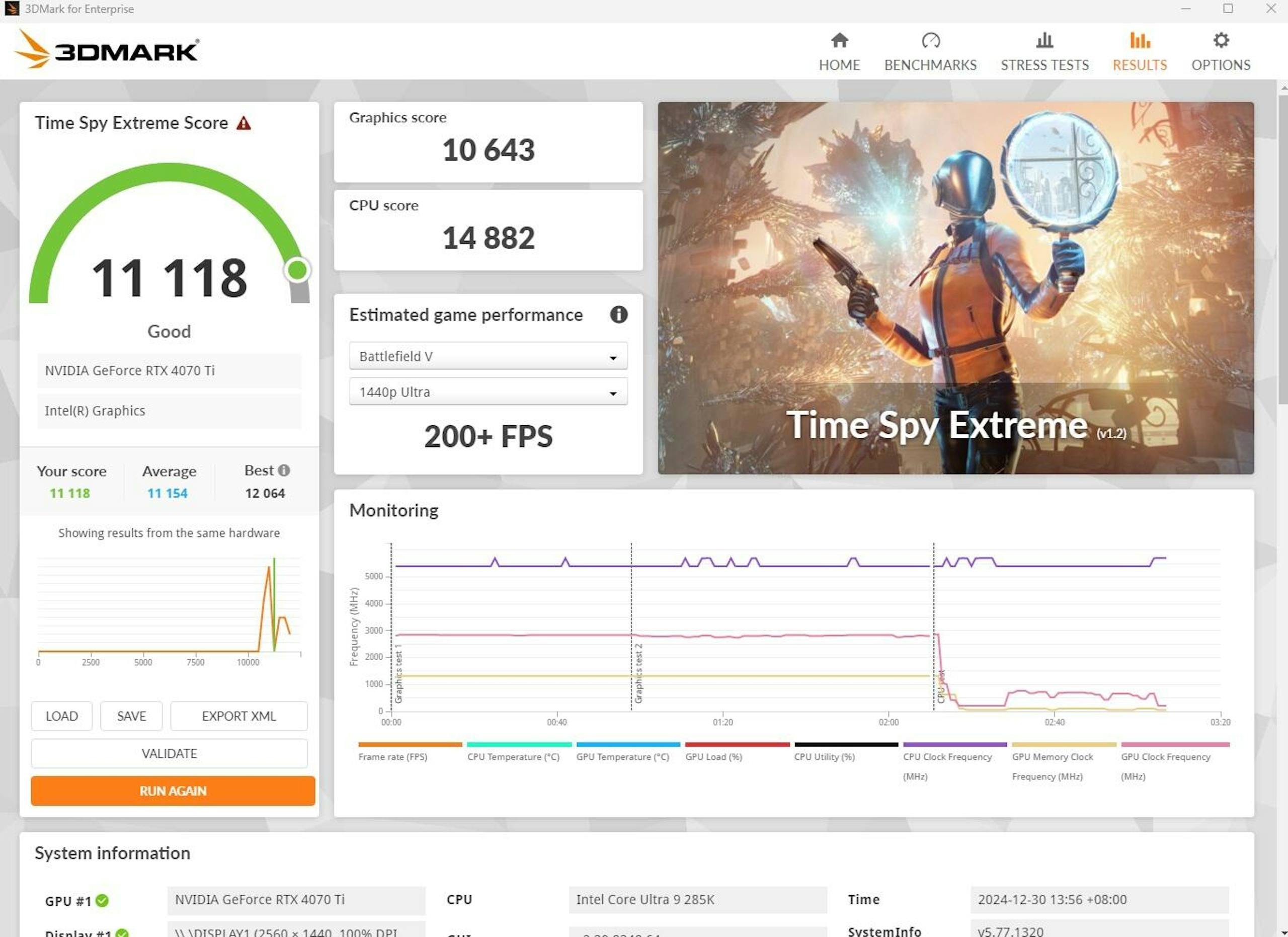

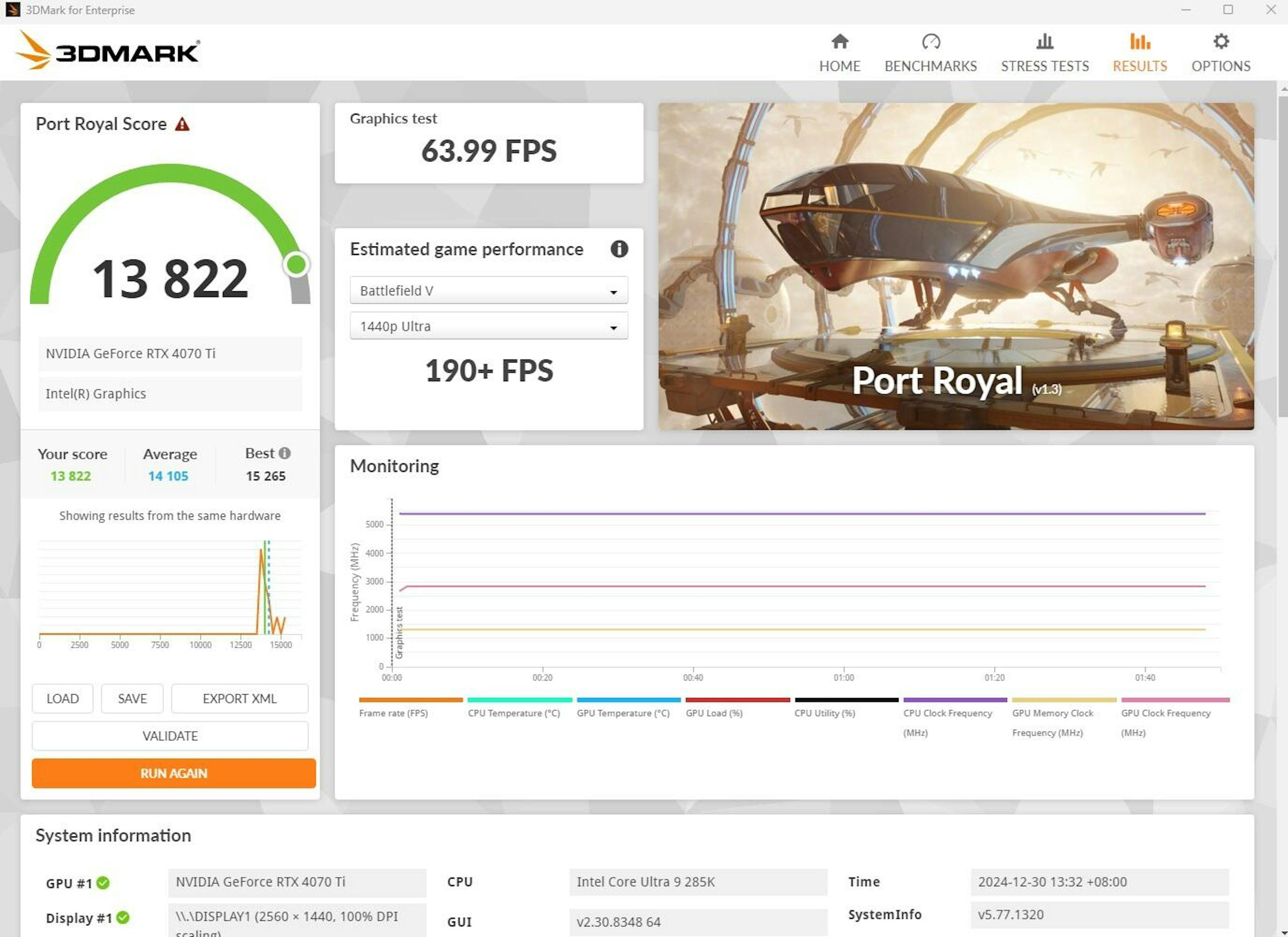

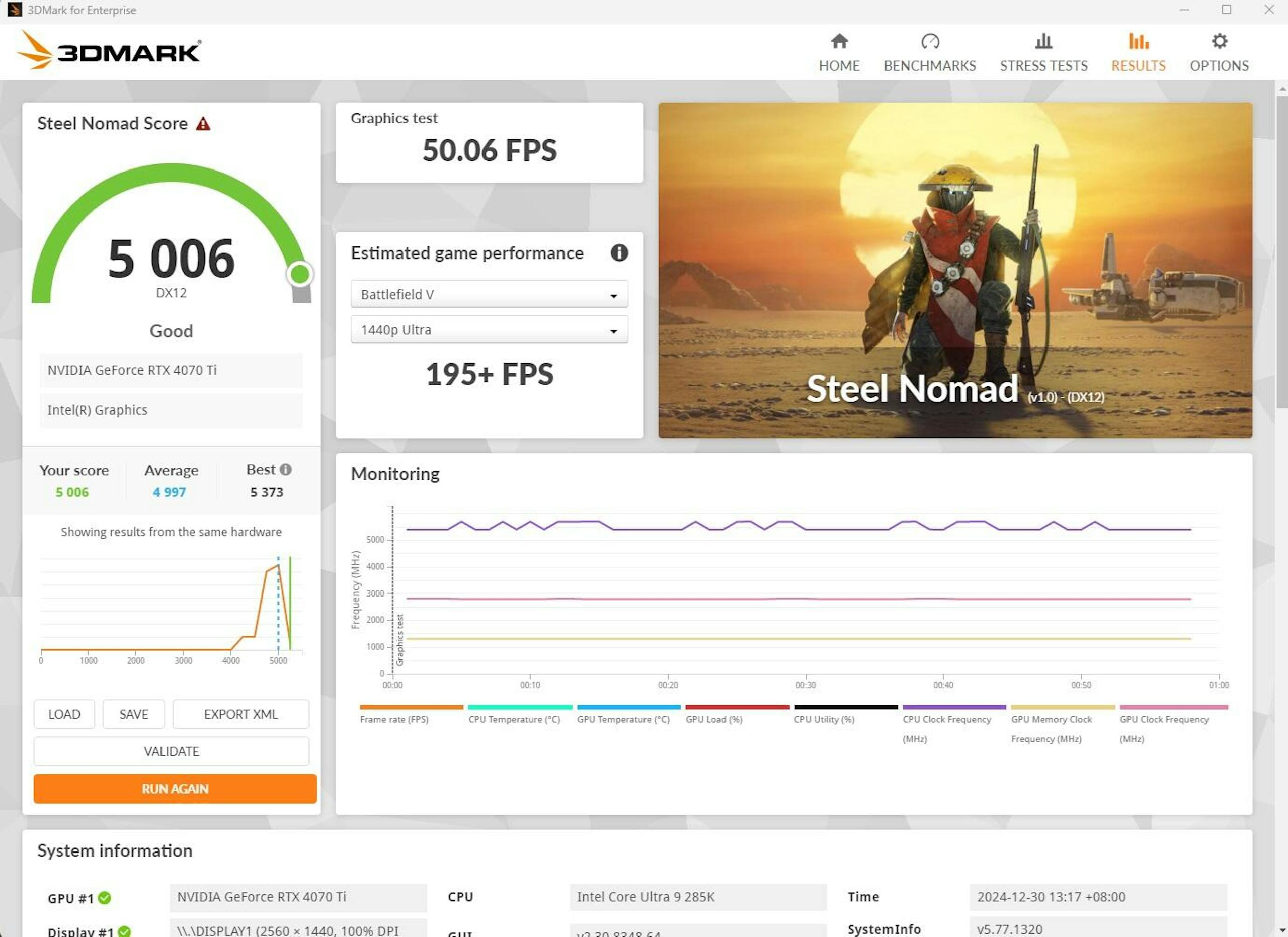

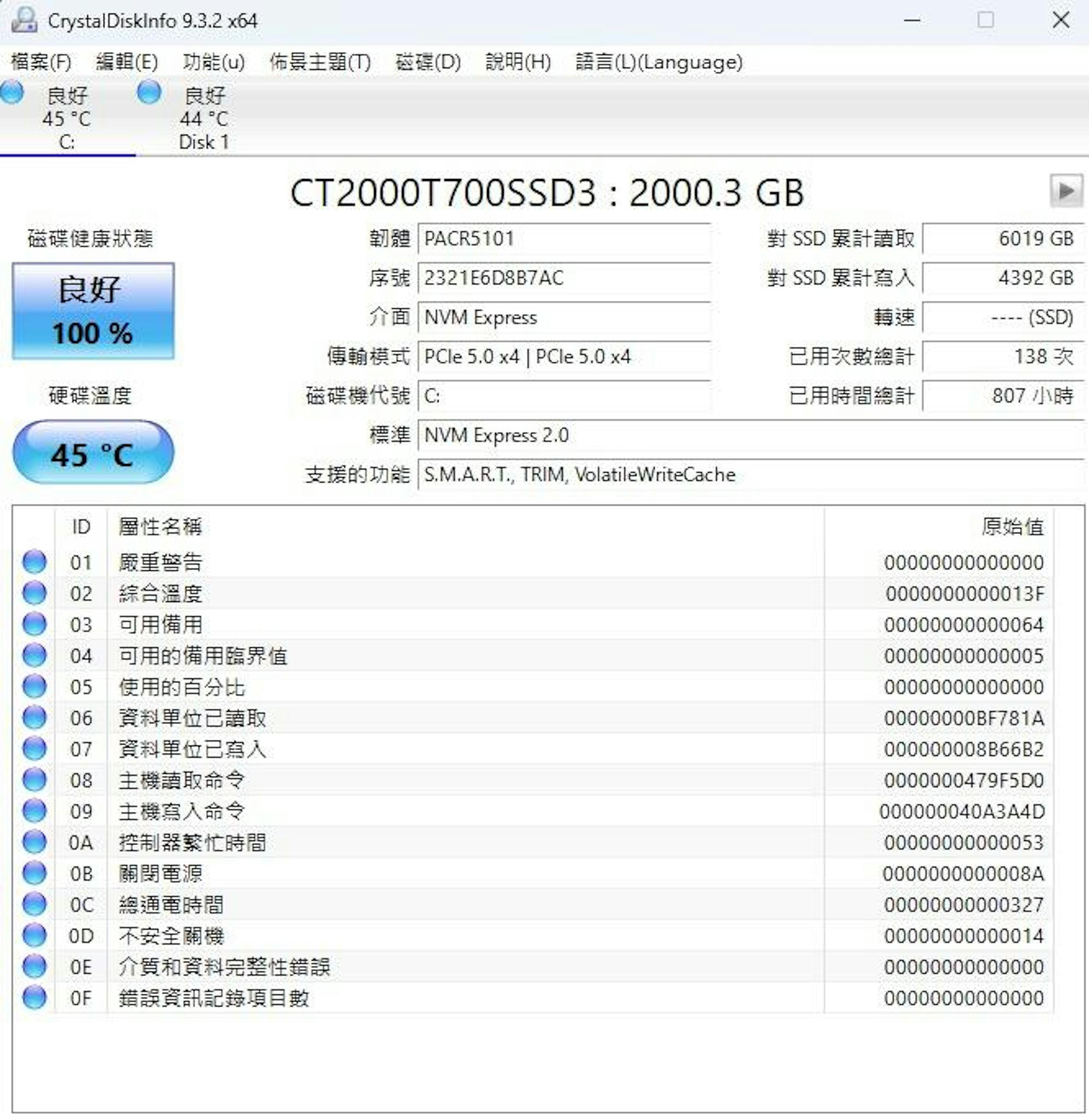

筆者此次的測試是搭配Intel Core Ultra 9 285處理器與360水冷散熱器,金士頓Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 8,400MT/s CUDIMM 24GB x 2記憶體,畢竟目前筆者手邊只有Crucial T700是不帶散熱器的PCIe Gen 5 SSD,故第二條M.2則是搭配PCIe Gen 4 SSD,並在第一條M.2安裝美光Crucial T700 2TB PCIe Gen 5 SSD,第二條M.2則安裝了三星990 Pro 1 TB PCIe Gen 4 SSD;至於BIOS則是取自華碩官網目前最新、導入0x114 microcode的Version 1203,並開啟BIOS的AI最佳化與XMP。

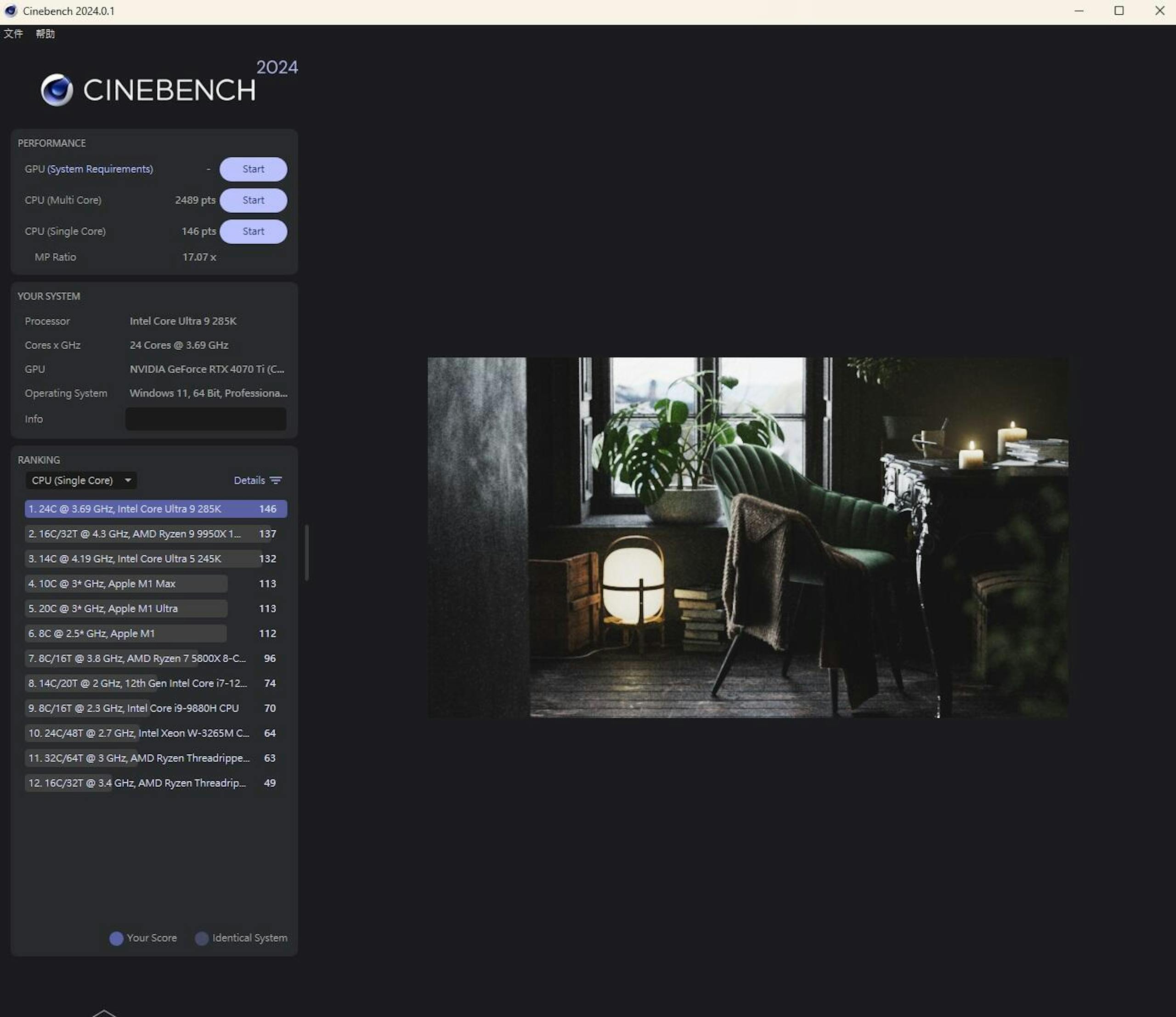

▲基本測試項,基於主機板BIOS預設的AI超頻

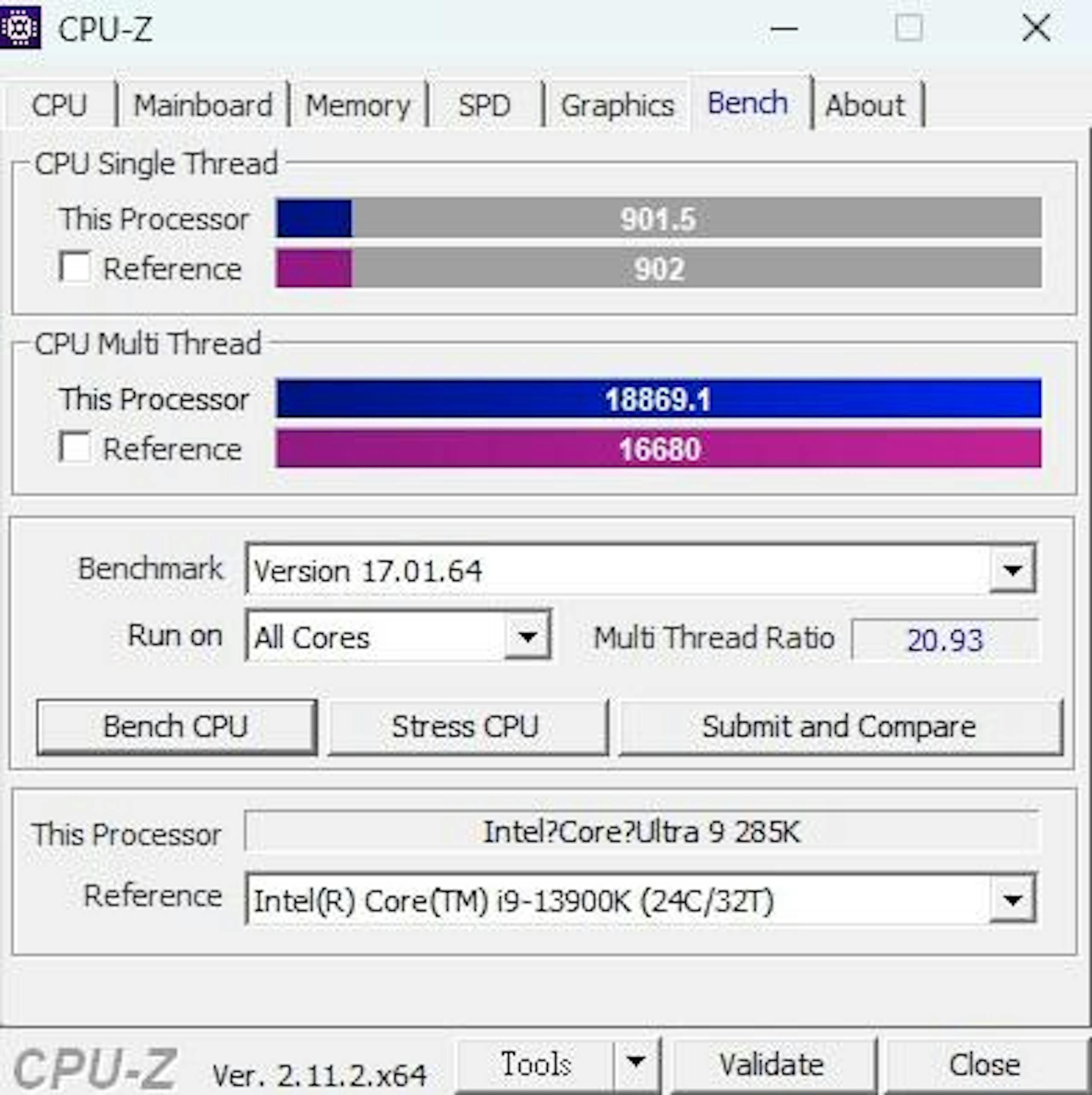

▲執行Cinebench多核的溫度不算高

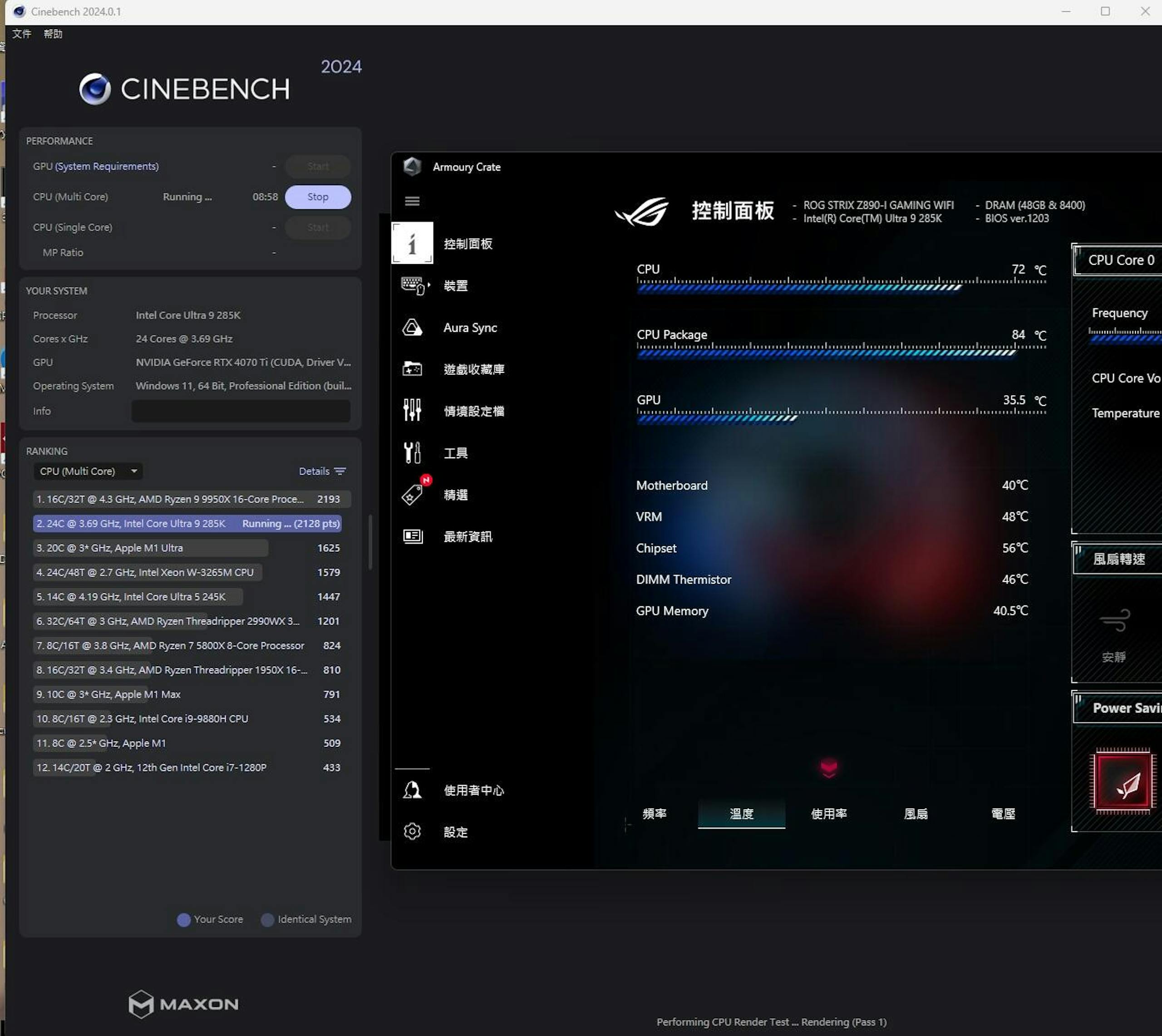

▲Cinebench單核心負載的溫度更為優異

在基本的效能測試項,Z890-I GAMING WIFI於一般測試項都能滿足Core Ultra 9 285K非進一步超頻之下的需求,此外華碩的BIOS的電源管理也使CPU的溫度有著相當穩定的表現,不過畢竟是沒有進一步開啟進階超頻的前提的結果;然而若以筆者個人的偏好,倘若設定在搭配K版處理器並進行微幅超頻,筆者應該會選擇更為平衡的Core Ultra 7而非核心數量更多的Core Ultra 9,畢竟在ITX系統要考慮的除了主機板供電以外還包括17x17大小的各項元件解熱問題,CPU最大耗電量越高,也往往表示周邊元件需要承受更多的熱。

▲剛開機時的溫度約在45度左右

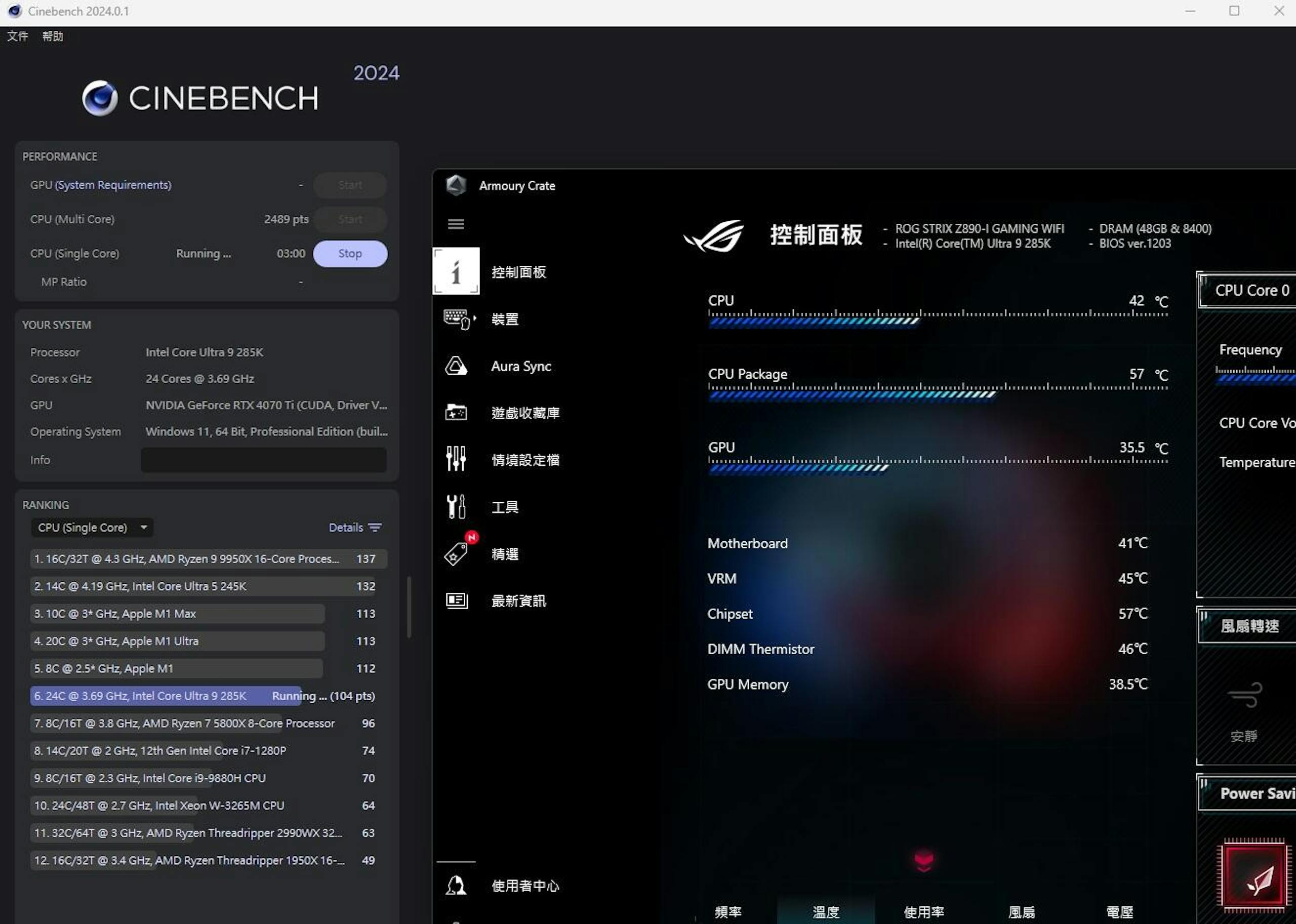

▲跑完一次測試後的待機稍稍提高到54度,畢竟第一世代PCIe Gen 5 SSD的發熱相對PCIe Gen 4高不少

▲風扇選擇以晶片組、主機板做為PWM測溫點,不過筆者認為應該也可考慮固定轉速

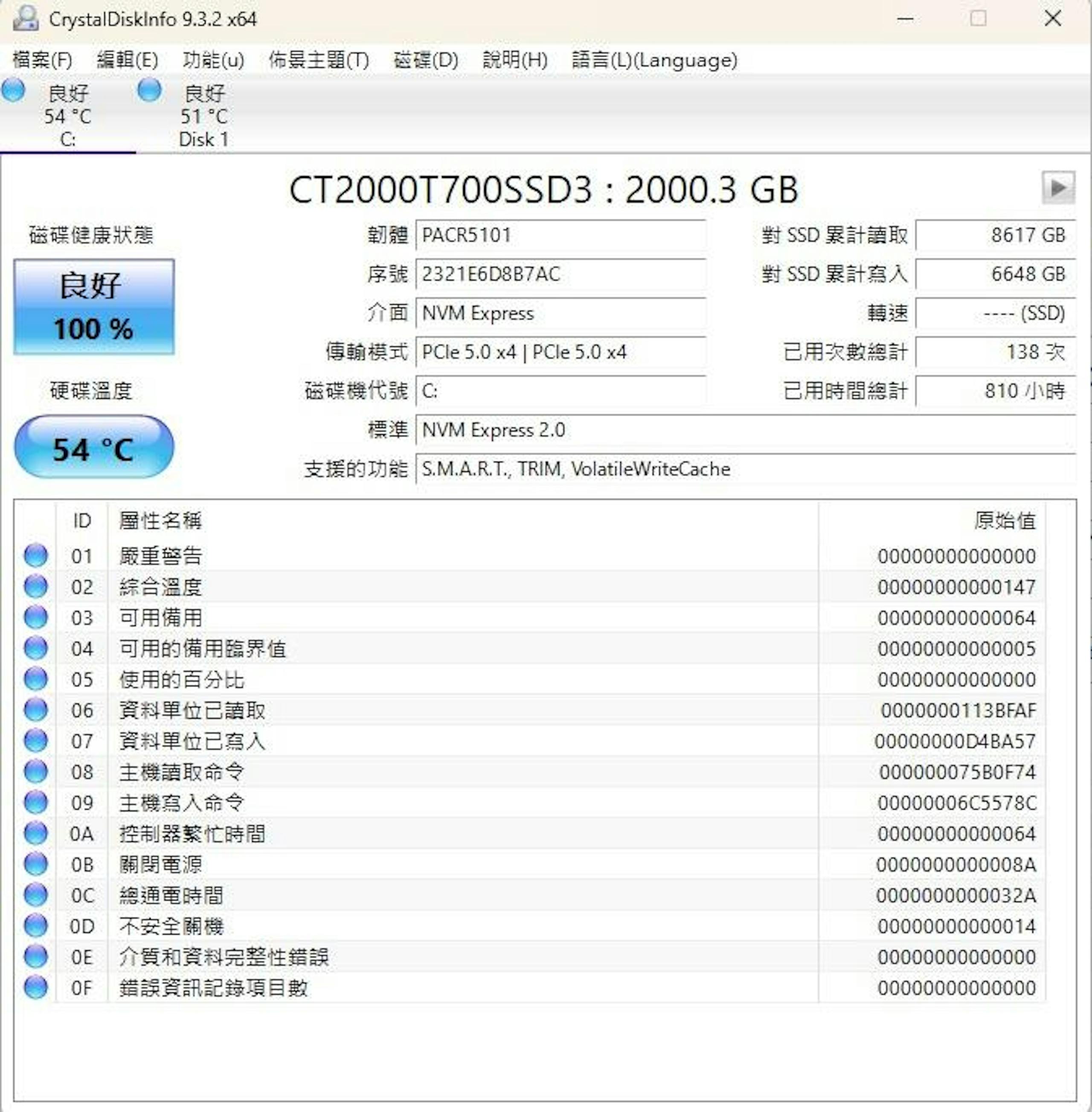

不過對於觀望這款主機板的用戶,應該會更有興趣了解M.2 SSD插槽上的風扇是否能真的發揮作用,筆者希望不要進一步導致整體高度增加、靜音、支援PWM等條件,最後選擇Noctua NF-A4x10 PWM 12V風扇搭配,此外為了確保PWM可依據相對正確的測溫點,筆者在BIOS將此風扇選擇依據主機板與晶片組做為測溫點;在辦公室環境裸測先進行一輪測試約落在51度待機溫度,筆者以連續兩次的CrystalDiskMark比較安裝風扇後的差異。

▲移除風扇的第二輪的高溫達到68度,若在封閉機殼應該會更高

▲搭配風扇的第二輪寫入最高溫約62度,多一個風扇還是有差的

在無安裝風扇的情況下,Crucial T700於第二輪的寫入時達到68度的偏高溫,搭配Noctua NF-A4x10 PWM 12V的高溫則落在62度左右,理論上若將風扇設定為全速應該還能進一步降低些許溫度;考慮到此次測試的環境為開放式而非實際裝機,倘若實際裝機的情況溫度還會更高一些,是故如果要安裝高效能的M.2 SSD且有較為繁重的讀寫需求,筆者強烈建議加掛一顆3公分或4公分風扇,尤其是選擇未能提供周遭元件風道的一體式水冷的玩家。

▲風扇支架與垂直的M.2 SSD安裝方式是此次相當重要的特色

筆者從華碩ROG Strix Z590-I GAMING WIFI就看著華碩工程團隊持續在頂級ITX主機板導入各種友善設計,包括為供電模組加入主動風扇設計,採用堆疊方式使正面即可安裝兩條M.2 SSD,還有從M.2 SSD的通道從軟排線改為金手指,FSP子卡使前面板連接線更好安裝,以及透過ROG STRIX HIVE提供便捷的桌面控制方式,還有為M.2 SSD添加主動散熱等。

▲雖然從連接與功能面其它競爭對手也各有千秋,但Z890-I GAMING WIFI考慮的則是更全面的安裝與使用體驗

雖然競爭對手也看到高階ITX的市場需求推陳出新,也在許多設計一方面參考華碩的概念並進行進化,單從規格看也都不遜於Z890-I GAMING WIFI,然而若實際裝機使用,就會發現Z890-I GAMING WIFI仍有著許多的獨到之處,除了札實的供電用料與便利的設計外,也顧及發燒玩家搭配高階SSD的情境改善M.2 SSD的散熱,都是考慮到追求ITX極致的玩家在實際使用可能遭遇的問題並提供相對應的解決方式,當然硬要挑毛病的話,仍堅守2條M.2插槽也許是個小缺憾,然而可以安裝與實際使用會否遇到如不易散熱等問題就又是另一種問題了。