不少發燒耳機玩家仍相當堅持使用有線耳機,不過考慮到方便性,仍會考慮購入真無線耳機,但對挑剔的玩家,市場上的頂級真無線耳機的表現恐怕仍入不了他們的金耳,是故另一種做法是將手邊的發燒入耳式耳機搭配真無線升級模組;英國音響品牌IFI在近期推出高階真無線耳機升級模組iFi Go Pod,以超越主流旗艦真無線耳機的萬元以上價格,強調無論在高音質編碼的支援或耳機阻抗匹配都更為出色,希冀滿足發燒友對將手邊發燒耳機真無線化的需求。

▲Go Pod在這類模組的價格算是相當高的

雖然現在市場上已有許多真無線耳機,不過多半主流高階真無線的天花板約在萬元左右,雖不乏少數品牌推出更高階的真無線耳機產品,但考慮到電池壽命、各項技術逐年進步等音素,發燒友仍不敢貿然購買,部分發燒友所幸將有線發燒耳機搭配真無線模組使用,不過市場上的真無線耳機模組品質參差不齊,尤其面對原本為有線使用設計的發燒耳機也難以呈現令燒友滿意的結果,而iFi Go Pod光模組就超越許多知名品牌旗艦真無線耳機的價格也令人好奇。

iFi Go Pod令筆者想起曇花一現的日本Fostex TM2系列模組化耳機,不過當時TM2系列除了耳掛模組以外還附有基本的動圈耳機,能夠作為完整的真無線耳機使用,但iFi Go Pod則是僅有耳掛模組,耳機需要消費者自己搭配。雖然市場不乏這類的真無線耳機化模組,不過iFi Go Pod敢喊出如此的高單價也並非自抬身價,而是在技術與音響設計有其獨到之處。

▲Go Pod的充電盒相當大

iFi Go Pod有著一個超大型的充電盒,畢竟是考慮到消費者搭配的真無線耳機尺寸,尤其部分混合驅動的多單體客製化耳機的大小還是需要保守一點的尺寸;模組本身採用分離模組設計,前端耳掛可以分離,盒裝提供0.78mm 2Pin與MMCX兩種模組,另外iFI也提供Pentaconn、T2與A2DC等模組供消費者另購,大致上市場上較主流的通用耳機插針都可透過替換支援。

▲盒裝提供兩種主流插針,分別為0.78mm 2Pin與MMCX

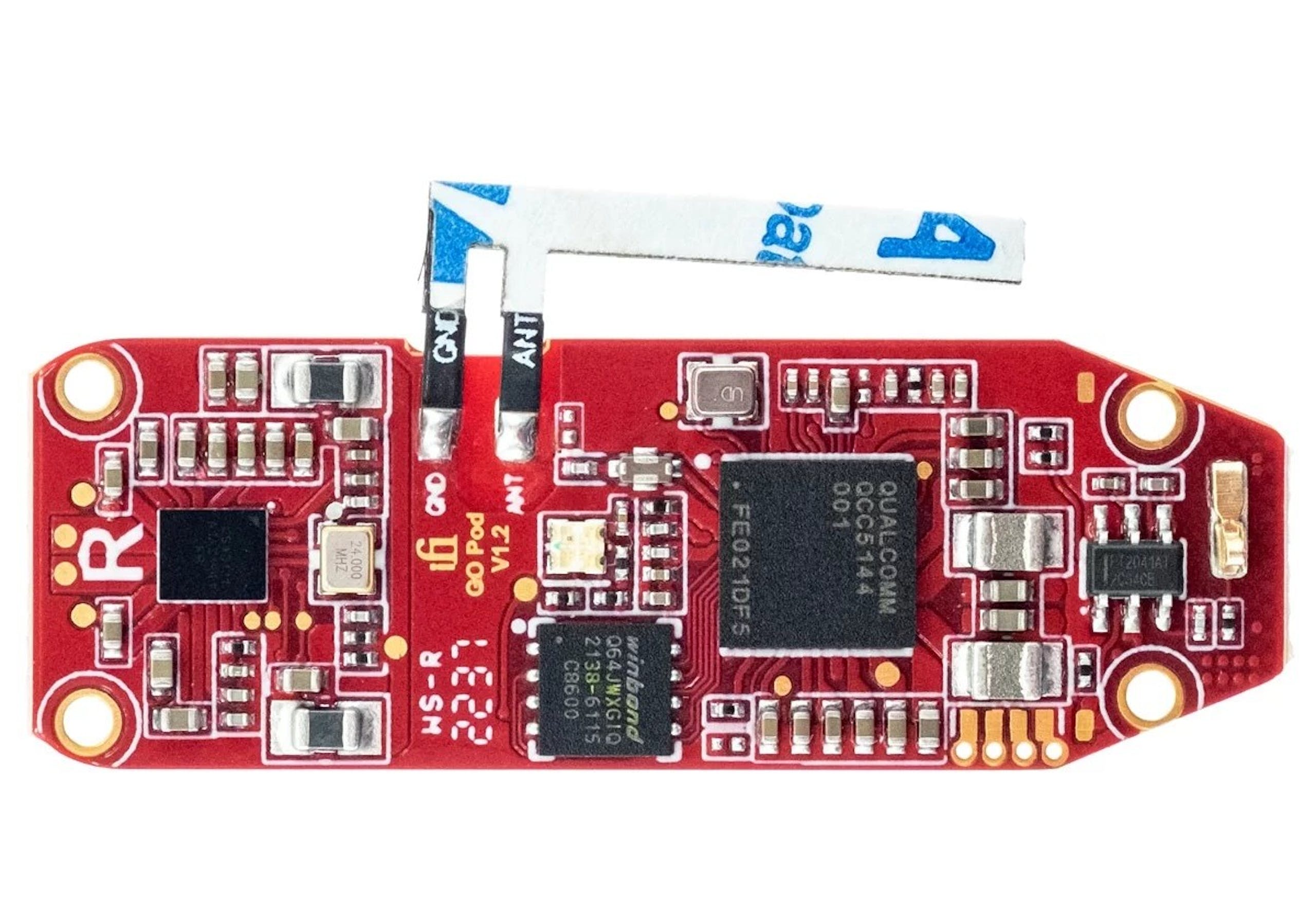

iFi Go Pod在藍牙相關數位技術規格給好給滿,藍牙核心晶片採用高通QCC 5144系列平台,除了符合藍牙5.2規範以及具備高通藍牙平台必備的aptX Adaptive、aptX編碼以外,還進一步支援LDAC、LHDC/HWA等經過日本音響協會Hi-Res Wireless Audio認證高音質編碼,更難能可貴的是iFi Go還是一款具備高通Snapdragon Sound認證的升級模組,雖然市場不乏標榜使用高通高階晶片的升級模組,不過還符合Snapdragon Sound的恐怕也僅有iFi Go Pod。

▲插針模組與主機的連接方式也是透過MMCX,與Fostex的 TM2設計方式相同

不過光靠藍牙規格意義不大,尤其是iFi Go Pod的客群是鎖定發燒耳機玩家,這也代表iFi需在調音、電路設計另下一番功夫,故在iFi Go Pod的設計,高通QCC 5144僅作為藍牙數位訊號的接收,影響音質的數位類比轉換(DAC)則進一步透過Cirrus Logic MasterHIFI的32位元DAC晶片處理,強調具備精密的時鐘,可提供低失真與高動態範圍的音質,此外音量並非透過軟體式控制,而是使用類比音量控制,號稱比數位音量控制有更佳的解析。

▲Go Pod內部設計採用音響級元件(圖片來源:iFi)

此外,雖然iFi Go Pod的體積不大,但也在內部組件務求採用音響級元件,在擴大相關的元件部分使用TDK C0G的多層陶瓷電容,以及來自日本太陽誘電與村田製作所的高品質、低ESR電阻特性電感元件;另一項更重要的是iFi Go Pod具備阻抗自動匹配功能,內建16歐姆、32歐姆、64歐姆與300歐姆四階段的自動匹配,在32歐姆下可提供120mW輸出、300歐姆則可輸出4V電壓,以真無線耳機模組是相當高的輸出規格。

▲筆者這次使用的對照組,包括單一動圈、平面振膜與混合式多單體

筆者以手邊幾款耳機進行搭配,包括借來的採用平面振膜單體的Campfire Suprmoon樣機,筆者個人慣用的16mm動圈搭配4平衡電樞的客製化耳機,BD耳機BD8 8單體耳機,Final Make 4等耳機進行搭配試聽,剛好可體驗低靈敏度耳機與高靈敏度耳機搭配使用的差別,且這四款耳機也剛好符合2 Pin插針與MMCX插針設計。

▲搭配通用設計耳機角度比較適合

▲由於一般客製化耳機插針往往直向出線,模組耳後角度較高且容易懸空

要注意的是雖然iFi Go Pod的耳掛具有彈性,不過其角度應該是針對主流的公版可換線耳機設計,搭配客製化耳機或是以客製化耳機為基礎的公模耳機時可能會遇到插針角度不佳的問題,雖不影響配戴也不會造成不適,但模組的角度就不會順著耳朵穩定的掛著,若要操作耳機上的觸控會比較不方便。

▲驅動平面振膜雖未達完美,但也算是可接受

iFi Go Pod的預設聲底是偏向中性細瘦,筆者覺得渲染力較為平淡一些,但背景相當乾淨,即便是搭配高靈敏度的耳機也不會出現底噪,聲音的呈現偏向忠實;或許受限真無線模組可提供的電力,搭配靈敏度較低且單體特性需要較大驅動力的Supermoon時,低頻的能量感較難以呈現,不過仍有相當程度的表現;至於另外幾款工作效率較高的耳機都有達到相當水準的表現。唯獨筆者慣用的圈鐵混合客製耳機由於動圈單體達16mm,相較使用有線連接專業播放機的低頻能量稍稍欠缺一些,但不仔細比較感受沒有Supermoon來的明顯。

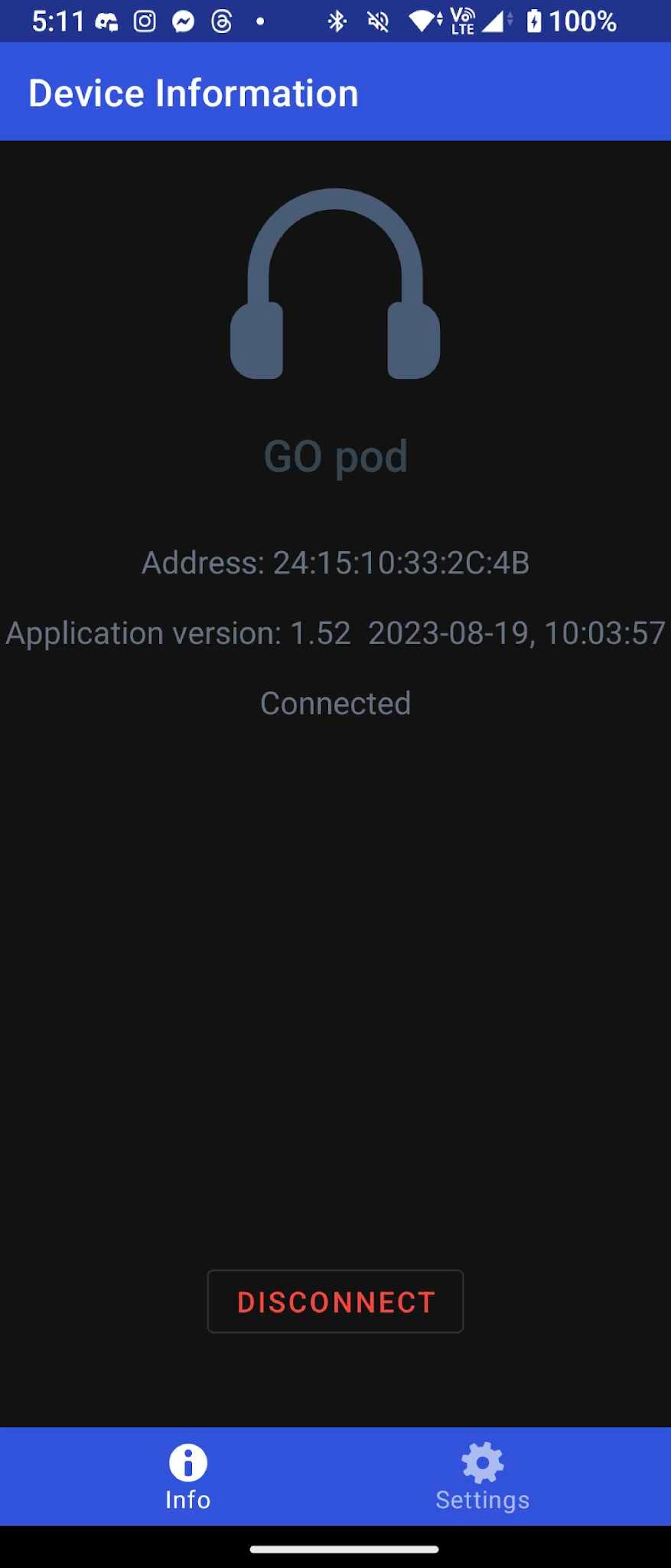

▲Gaia感覺上應該偏向工程軟體而非消費者軟體...

▲韌體更新也需透過Gaia

▲可以更改觸控的靈敏度

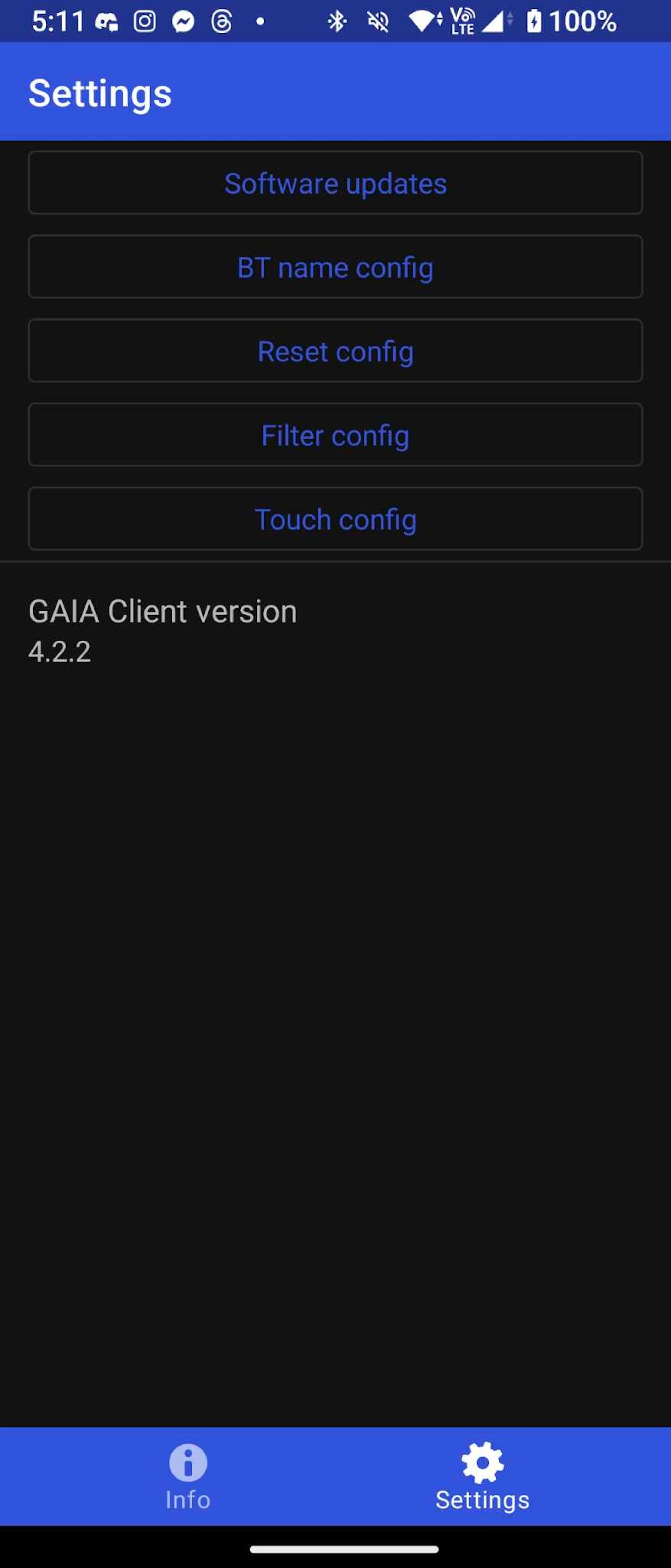

值得注意的是雖然iFi官網提及可利用Gaia app改變數位濾波,不過筆者個人不是很建議非熱血玩家安裝,因為iFi提供的app並非iFi Go Pod專用,而是類似藍牙音訊晶片管理軟體,iOS版本可在App Store找到,但Android版本需透過apk安裝,整體介面顯然偏向開發軟體。但不得不說透過Gaia app除了可用於更新韌體以外,還能夠額外體驗到調整數位濾波帶來的變化。

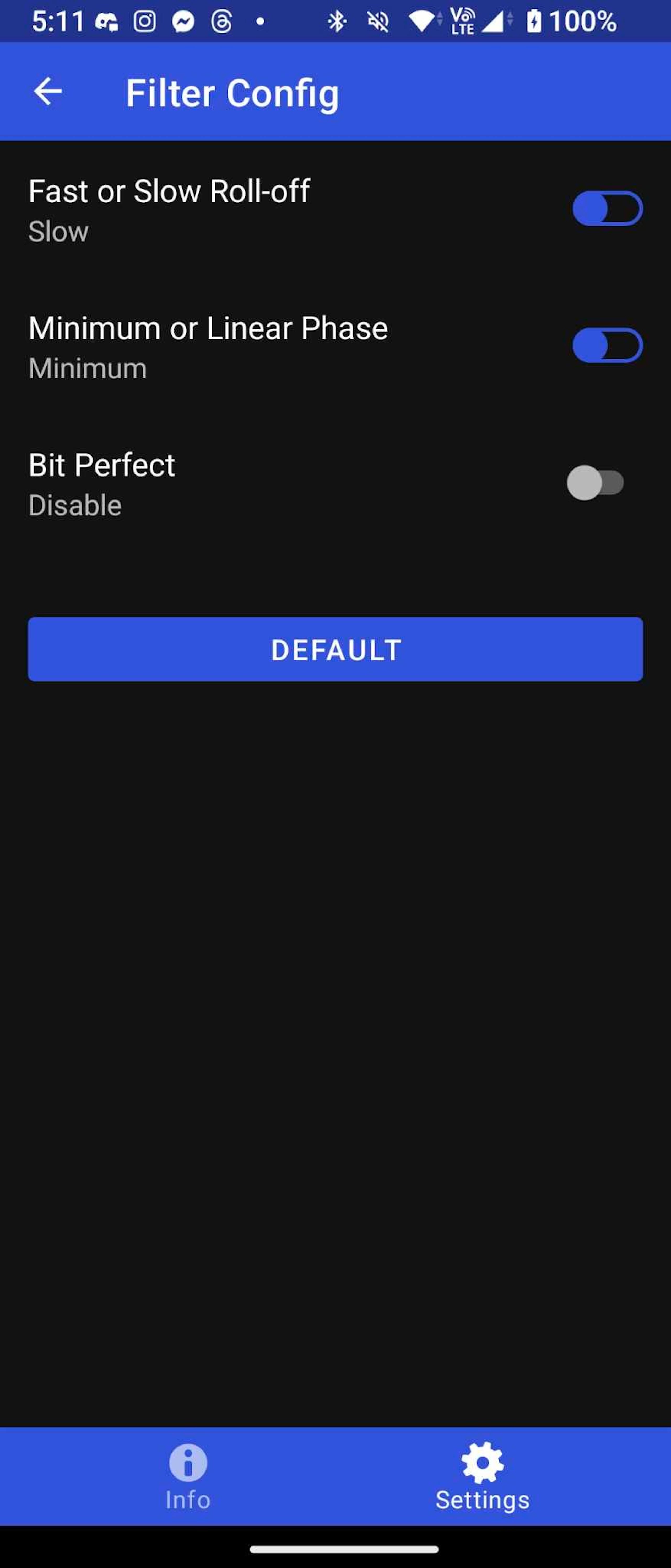

▲數位濾波模式可調整五種風格

在Gaia內的數位濾波設定共有三個欄目,分別是訊號衰竭速度、最小相位或線性相位,以及是否啟用Bit Perfect;一但打開Bit Perfect就無法調整訊號衰竭與相位,故總共可提供5種數位濾波組合;iFi Go Pod預設的數位濾波組合是採用慢衰竭速度搭配最小相位,故聲音的走向仍較為柔和、舒緩,若改為快速衰竭、線性相位,聲音則會更為解析並提升速度感,筆者個人的感覺是衰竭速度影響細節的柔和程度,相位則是決定整體聲音的速度感。

▲充電盒收納如右方的多單體客製化耳機會有點勉強,角度需要微調

也許是受到iFi Go Pod的天線設計比起當前追求緊湊設計的高階真無線耳機更具彈性的緣故,即便是使用LDAC編碼,筆者在平常搭配它牌真無線耳機容易受干擾的環境也僅有一次是由於裝置端影響(系統app更新安裝占用資源導致音樂播放軟體卡頓),連線的品質遠優於一般支援高音質編碼的真無線耳機;另外iFi Go Pod也整合麥克風,但筆者不太會想使用iFi Go Pod通話,就沒進行嘗試,不過以麥克風的位置,筆者預期通話功能較偏向附加價值。

▲Go Pod能將心愛的有線耳機化為真無線模式,同時也能有一定的表現

雖說iFi Go Pod的單價並不便宜,但透過精心設計的音響線路輔以高規格的藍牙編碼支援,都能讓主流的高階耳機變成具便利性的真無線耳機,同時自動阻抗匹配能夠使搭配不同阻抗的耳機都能取得合宜的音量與驅動表現,若對現在市場上高階真無線耳機的音質仍不滿意,或是擔心一但電池衰竭耳機就無法再使用,透過iFi Go Pod搭配手邊的發燒有線入耳式耳機也不失為追求高音質與無線化兩者兼得的方式。