蘋果在2023年蘋果秋季發表會公布改為USB Type-C的iPhone 15系列的同時,也推出小改版的AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C),一併將第二代AirPods Pro搭配的MagSafe充電盒改為全新的USB Type-C版本,此次也向蘋果借得甫在台灣出貨的AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)進行試用。

▲充電線已換上編織材質而非早期較有自然崩解爭議的塑料材質

蘋果的AirPods雖然不是市場上第一款真無線耳機,但卻是帶動消費者認知真無線耳機的重要產品,畢竟AirPods承襲蘋果選擇在技術較為穩定的時候才推出,並與自家產品能夠無縫整合作為重點,歷代產品都仍在全球真無線耳機銷售排行榜上有名,無論是AirPods或是AirPods Pro都分別是超過3,000元新台幣與超過5,000元新台幣以上真無線耳機的大宗。

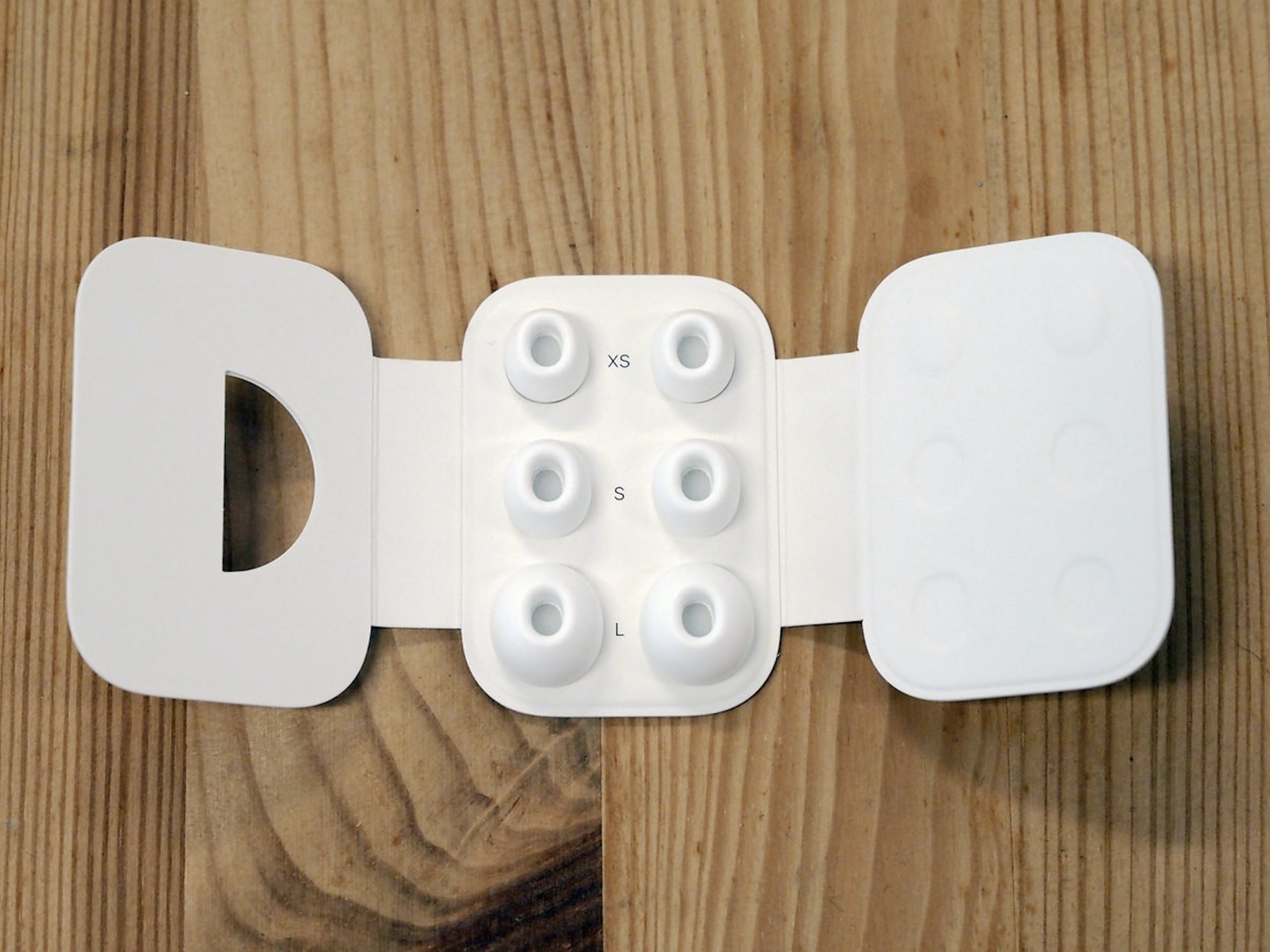

▲蘋果在第二代AirPods Pro提供XS的小尺寸耳塞,對小耳孔用戶更為友善

作為使主動降噪功能幾乎成為中高階真無線耳機標配的AirPods Pro在第一代產品推出後也顛覆許多耳機產業生態,其中獨特的耳塞設計雖看似與主流耳機耳塞設計相似,但特殊的固定方式則注定與市場通用的耳塞無法相容,但憑藉著iOS龐大市場的生態支持,不久後即有第三方品牌為其開發第三方耳塞產品,顯見僅靠著蘋果用戶就足以支撐全新設計的耳塞市場需求。

▲充電盒的吊練孔是比較少見的設計

▲唯一的變化就是改為USB Type-C介面

蘋果的第一代與第二代AirPods Pro並未在設計有大幅的變化,仍是基於蘋果經典的EarPods耳機的設計變化而來,仍帶有經典的帶桿外型設計,同時作為小改版的AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)真無線耳機的設計大致上也僅是將充電盒的有線充電介面換上通用性更高的USB Type-C,其它的設計都未經過更動。

▲外型與原本Lightning版本幾乎相同,但晶片似乎悄悄經過升級

此外目前AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)的多項新功能如適應性音訊、個人化音量、對話感知等已透過更新提供給既有的AirPods Pro(第二代),充電盒也同樣整合U1晶片與「精確尋找」功能,不過蘋果還是幫AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)藏了一項多半使用者目前還無法體驗的功能,即是搭配還未上市的Vision Pro時可啟用20bit 48kHz的超低延遲保真壓縮音訊。

▲觸控鍵位於耳桿前方凹槽雖比起多數耳機側面觸控不方便,但能有效避免誤觸

筆者目前還未確定為什麼低延遲保真壓縮音訊僅能以AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)結合Vison Pro使用,推測雖然AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)雖強調還是H2晶片,但已經是小改版過的晶片,同時Vision Pro的藍牙網通晶片應該也是與現行蘋果Mac設備不同的新晶片。

▲可看到呈現橢圓形的耳塞,可說是承襲自半開放設計的EarPods的理念

雖然蘋果並未提到低延遲高保真技術的基礎,但筆者個人推測很有可能是建立在藍牙LE Audio技術的私有傳輸協定,LE Audio的其中一個特色就是比起經典藍牙更低的延遲,至於蘋果為何選擇奇特的20bit而非主流的24bit,筆者認為有很高的可能性是為了降低頻寬的需求,因為即便新一代藍牙LE Audio晶片技術上可達2Mbps,但在實際場域受到許多干擾的情況很難達到理論值,透過降低至20bit與保守的48kHz取樣能夠降低無線干擾造成的影響。

筆者在試用AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)前,只有多年前自Atticus借用過第一代的AirPods Pro,此次的體驗也再次覺得筆者對於蘋果的生態圈建構是遠超過其它品牌的生態圈,這部分會在結尾的地方提及。

▲不用第三方app,即可在iOS的設定中完整定義AirPods的功能

畢竟做為自家產品,AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)與iPhone的系統設定介面直接整合,不像第三方產品需安裝專屬app才能使用完整功能;透過iPhone的設定就可針對功能、降噪模式、觸控按鍵定義等,這也是因此獲得iPhone使用者高度黏著的原因之一,畢竟對一部分消費者還要另行下載app還是有些麻煩,更不用說也不是每個品牌的app都寫得很好,筆者先前就曾在Android手機遇過某大品牌耳機的app遲遲無法連上的問題。

▲AirPods Pro的佩帶理念承襲自EarPods以舒適為優先目的,並非追求極致的隔音能力

在配戴感方面,AirPods Pro的設計理念仍承接EarPods以來舒適導向的設計,其獨特且偏軟的橢圓形耳塞與超短噴嘴設計優先考量的應是配戴的舒適性,畢竟從入耳式耳機的設計,較硬朗的噴嘴與中柱有助提供更穩定的聲音,不過也容易因為耳型差異產生異物侵入感,但蘋果的結構組合搭配則是有著配戴時較無負擔的體感,同時相對其它競品的不規則線條設計也在配戴的舒適、配重平衡有相當的考量。

▲雖然市面上不少帶有耳桿設計的真無線耳機,不過蘋果的不規則線條相較更符合人體工學

雖說筆者個人並不偏好帶有耳桿設計的真無線耳機,但AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)還是在設計理念有可取之處,除了前面提到的平衡配重以外,其設計也比起許多帶耳桿的真無線耳機更為貼耳,此外位於耳桿前方的控制觸控板雖然比起一般真無線耳機採用的側面觸控板的區塊較小,但也可避免如衣物、頭枕等誤觸的情況。

▲筆者個人覺得蘋果在調音的風格比較偏向聲音清新的鑑賞型的揚聲器而非主流耳機調音,聲音較為寬鬆、音場較廣

調音方面,AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)的風格與一般大眾市場的真無線耳機較為不同,雖然市場上也不乏採取中性調音或是偏鑑賞型耳機調音的真無線耳機,但筆者認為AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)的調音與其說是鑑賞型耳機,更貼近鑑賞型揚聲器的風格,除了偏向清淡的風格以外,也刻意強調空間感的詮釋,對於偏好輕鬆、自然音色與聽感的使用者應該會喜歡,反之喜歡重口味調音的使用者恐怕就不愛了。

▲高音量消除是針對搭乘交通載具等重度噪音環境才需開啟,一般室內與辦公室啟用會有音壓偏高的問題

至於降噪與相關的增強功能,說真的AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)所有的亮點功能如主動降噪、適應性音訊、對話感知等都不是第一家導入,且主動降噪性能雖較第一代提升,不過筆者認為也未達到當前具主動降噪的真無線耳機的天花板等級;然而筆者認為AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)最大的價值是使這些功能的使用體驗相當無縫且自然。

▲AirPods Pro的降噪對持續型噪音表現較佳,瞬間噪音則比較一般

舉例而言,AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)在筆者工作環境的噪音消除能力雖未達到頂尖,但也不會在長時間使用產生明顯音壓(註:未開啟高音量消除的前提),或是在戶外走動時出現因為共振產生異常消噪聲(Bose前一代的消噪耳塞II就有時會在走路時偶發過度反向波),另外遇到風噪時也能順利消除,不過像是辦公室使用機械式鍵盤的敲打聲就沒有被明顯的消除,推測蘋果在降噪演算法可能較著重持續性噪音的消除而非瞬間噪音。

▲適應性模式是依據收音麥克風感知外部狀態自動切換降噪、環境音與通透模式

另外新增的適應性音訊模式則是使AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)透過麥克風感知的方式,此功能較適合外出用於混合環境,因為開啟此模式下將會依據環境的噪音等條件自動在關閉降噪、通透模式與降噪模式之間切換,不過像是筆者多半都是在固定條件如長時間辦公室或是外出搭車的情境使用就不太必要,尤其若目的是只想降低環境噪音,建議直接啟用降噪模式會更為實際,畢竟如筆者在辦公室使用甚至會切換到通透模式。

▲相較一般耳塞蘋果的耳塞設計造型特殊之外配戴也更軟但隔音效果一般,不過市場上已有許多強調隔音的第三方耳塞

但要說筆者對於AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)最深刻的還是莫過它的環境音模式的處理方式,筆者嘗試過多款具備通透模式的高階真無線耳機,但多半在聽感方面還是會略帶有些許不自然,如聲音比實際稍大、或是特定的聲響被放大等等,尤其是以臨時取下一邊耳機的單耳模式時感受特別明顯,但AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)的通透模式卻能維持聲音的自然性,是筆者覺得難能可貴的。

另外AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)的對話感知功能筆者也覺得算是相當理想的,因為筆者使用其它具備相似功能的真無線耳機時,由於筆者體質偏向過敏性,故在季節變化容易有咳嗽的現象,而一般具備相似功能的耳機就容易因此觸發對話感知功能;另外在聲音衰減淡出與淡入效果也相當自然,不會有瞬間變小聲與變大聲的情況,而是循序漸進的慢慢增強與減弱。

▲Apple Music是台灣當前少數不須透過額外手段即可聆聽空間音訊音樂的平台

還有一項值得一提的是個人化空間音訊功能,這是一項需要結合內容的功能,雖然這項功能也在Android陣營有相似的技術,然而若以台灣的內容現況,蘋果自身的Apple Music應該是少數提供基於Dolby Atmos空間音訊格式音樂的平台,也相對有比較多的內容選擇,畢竟像是歐美還有Amazon Music,但台灣並未列入服務開通區域,而台灣較主流的串流服務如KKBOX與Spotify也未提供空間音訊格式音樂,反而對iOS用戶是比較容易可以體驗空間音訊的。

個人化空間音訊的流程與Sony的360 Reality Audio的程序相同,同樣是拍攝耳朵的外型後進行個人化,在聆聽支援Dolby Atmos的音樂時,除了會利用格式資訊擴展音樂的空間感外,也會藉由AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)內建的感測器進行頭部定位,一旦轉頭或是上下擺動,聲音將如同在現場演奏空間一樣固定在指定的空間方位,不過筆者認為相較聆聽純音樂應該更適合搭配電影、演奏會與XR沉浸體驗。

▲耳塞柱為漸進三角形

若從音樂愛好者或是科技技術的觀點,AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)無論音質、細節或是降噪能力都只能說是未入頂尖但算是名列前茅的產品,以單純享受音樂或是強力降噪都不乏更出色的選擇,然而卻是一款在納入使用體驗為考量後使用最為平衡且自然的產品,尤其在蘋果生態圈的無縫整合仍是一時之選。

對於蘋果生態圈而言,AirPods Pro(第2代)搭配MagSafe充電盒(USB-Type-C)不僅只是耳機,而是隸屬整個生態使用體驗的一部分,雖然不少品牌也意圖營造類似的使用體驗,但畢竟不像蘋果能夠掌控自系統、軟體與晶片,以及蘋果本身對於使用體驗特有的解釋方式,很難如蘋果一樣使使用耳機變的如此自然。

▲只追求純音質或強力降噪AirPods Pro絕對不會是最佳解,但論使用的容易度以及與蘋果生態的無縫整合則遠超其它產品

不過從音樂愛好者的立場,筆者個人更希望蘋果能進一步擴大能夠使用低延遲高保真技術的設備,畢竟Vision Pro相較iPhone、Mac裝置是更為小眾(而且初期僅有少數地區開賣...),不過筆者還在等待蘋果回答為何此項技術僅先行開放給Vision Pro使用,當然是希望後續現行較新的iOS與Mac設備有機會透過韌體升級後能支援,畢竟提到高保真格式,以筆者的認知至少會是相較AAC更貼近無損的壓縮形式才對。

1 則回應

口交技術超棒 搖技超群

服務一流 讓你身心解放