日本final原本就相當積極舉辦體驗活動,使參加活動的消費者能透過final特製的耳機理解耳機是如何進行調音;在2018年,final實驗性的在日本群募網站推出主打可自己調音的MAKE系列耳機,以相較體驗活動更高規格、高音質與系統化的方式提供耳機玩家具有可玩性的耳機;在2022年底,final再推出MAKE系列新成員MAKE4,此次除了對這款產品進行調音體驗外,也收到final將於11月底「台北耳機文化節」限定贈送的黃銅導音管,也一併比較差異。

關於final MAKE4自調音耳機介紹:final 在台推出有 9 千多種音色變化的 MAKE4 自調音耳機,結合消費者體驗活動手把手學調音

▲台灣目前為成套銷售

▲耳機單體提供半年保固,其它都列為耗材不予保固

MAKE4在日本可選擇一次購齊5個「CAN」,或是針對需要的部分添購所需的「CAN」,畢竟對狂熱的耳機發燒友可能也不滿足原裝耳機線、E TYPE耳塞發燒友應該也早就湊齊好幾打了;不過在台灣仍是以套裝的方式提供,主要是為了使第一次消費者能夠體驗完整的MAKE4調音體驗,其次也是避免不熟悉的消費者誤將單一個「CAN」視為完整的耳機;此外原本MAKE4的每個「CAN」都都是視為不保固的耗材,但在台灣則上網登記後提供耳機單體的半年保固。

▲2018年推出的Make1、Make2與Make3都是鎖定硬派玩家的產品,對一般消費者不算友善

回顧第一世代的final MAKE系列耳機的產品定位可說是相當硬派的產品,畢竟內部提供的調音材的數量不多,加上調音時不僅需要拆開保護殼、還需接觸到裸露的單體與機內線,對於非硬派的玩家多少會感覺恐懼、深怕一不小心就把機內線弄斷;不過MAKE4就設法提供更易玩、更多變的調音體驗,首先就是從結構設計導入模組化的設計,使初次接觸調音的玩家也能放心把玩。

▲MAKE4由4+1個「CAN」構成

▲包括耳機單體、線材、調音片、耳塞與收納盒共5個CAN,右下角為final將在台北耳機文化節限定贈送的配件

不同於前三款MAKE系列產品使用後續用於B系列與A系列的繞耳式框體,調音前需旋開固定兩側的螺絲,才能對內部框體總承進行調音;MAKE4則是採用E系列的直筒型框體,並把單體封在腔體主體內,把需要手動調音的部分由位於最前端的金屬導音管與腔體位端的「調音螺絲」兩個部分進行。雖然看似簡單,但光憑三個可黏貼調音貼片、一個噴嘴內的填充物與旋轉調音螺絲,就足以變化出9,317種音色,加上導音管材質與設計又可玩出更多花樣。

▲光耳機後方的「調音螺絲」就有38段的變化

由於先前已經參加過final舉辦的產品說明講座,故此次僅簡單的介紹;總之若未參加過final舉辦的調音講座、也完全未聽過MAKE4的音色,筆者強烈建議先別急著動手調音,先把耳機與纜線、耳塞裝好後,先把耳機框體後方的「調音螺絲」逆時針轉到底,接著再慢慢一格一格順時針轉動比較差異。

為什麼後方看似沒有空對流孔,僅旋轉調音螺絲就能夠改變音色?這是因為「調音螺絲」的目的是改變耳機單體後方填充物的密度,當逆時針轉到底時,填充物將被擠壓到極限,此時的高音會是預設最強的,反之當把調音螺絲順時針轉動到最底,則填充物的密度減少,低頻的表現將獲得增強,光是「調音螺絲」就提供達38段的變化。

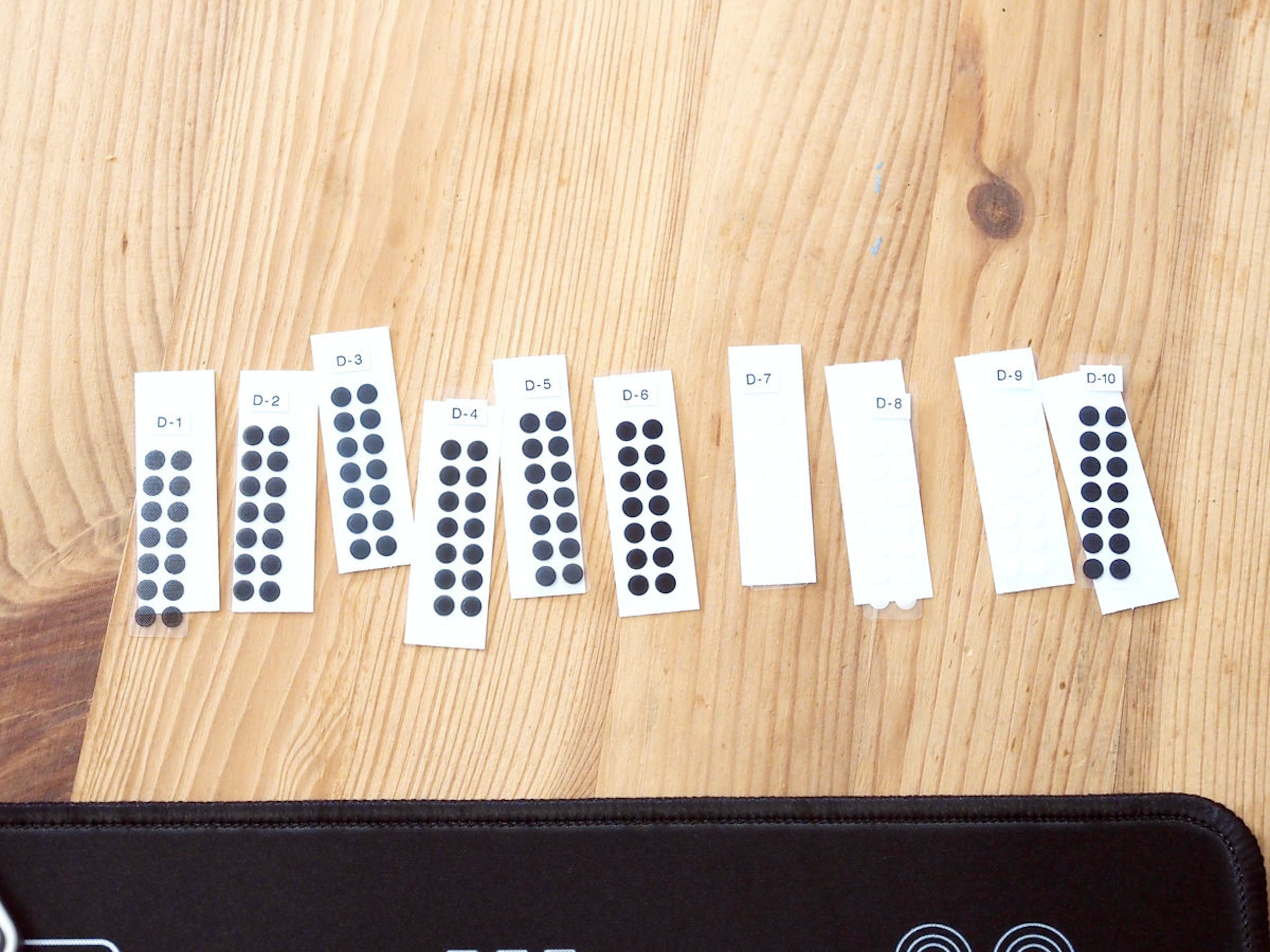

▲理論上密度越高的濾網低頻越多、越少則是偏向高頻

接著就是調音的主軸、金屬導音管與框體底下的貼片;金屬導音管共牽涉三個部分的調音,包括前、後端使用D系列濾網貼片,以及在中央填充E系列填充物,耳機底下的氣孔則是使用F系列濾網貼片;原則上密度越低的濾網高頻較多、高密度濾網則有助強化低頻,Final官方的說明短片也提供包括科學數據的頻率響應圖以及客觀聽感的差異。

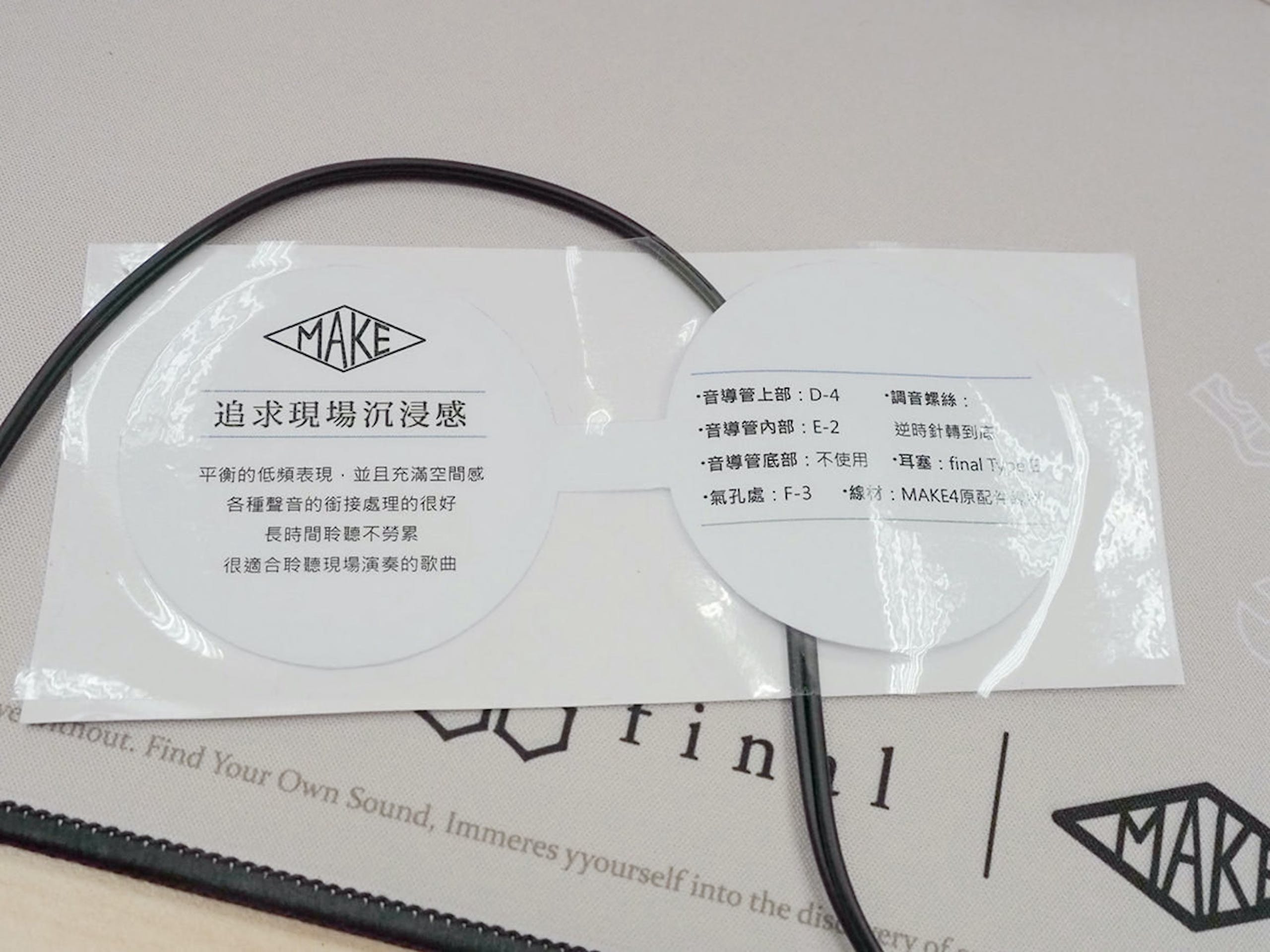

▲筆者以先前在體驗活動的「追求現場沉浸感」為基礎進行變化

由於有了先前參與說明會的經驗,筆者大致理解自己偏好的音色風格會比較類似當時「追求現場沉浸感」的風格,故筆者參考「追求現場沉浸感」的推薦配置並加以變化,最終筆者選擇再音導管上半部搭配D-5濾網、內部填充E-3、氣孔處則選擇F-4濾網,調音螺絲為逆時針到底後順時針轉3格,不過這樣的配置並非因應原本的不鏽鋼導音管,而是針對黃銅導音管的調音。

▲預計在耳機文化節提供的黃銅導音管與特殊色耳塞

▲可比較相同設計、不同材質的導音管對音質的變化

以筆者選擇的調音方式,在MAKE4標準的不鏽鋼導音管聽起來會較為晦暗,人聲較缺少情感,不過保有較為寬敞的空間與分離度,同時又可適度的傳遞不至於超量的低頻;換上黃銅導管後,筆者認為最重要的是補上原本缺少的光澤感,人聲相較不鏽鋼導管明亮但卻也更柔和,原本如鋸齒般較為生硬的銜接感變成柔核的曲線,加上可維持原本分離度出色的音場與空間分布,可說是在不到6,000元價位的耳機呈現趨近筆者心中理想的音色曲線。

▲相較原本的不鏽鋼,筆者更喜歡黃銅呈現的光澤感

不過這裡還是要先幫各位讀者打個預防針,呈現貼近理想的音色曲線不代表MAKE4可以越級打怪,畢竟單體的體質、耳機標配的線材等都有一定的極限,像是筆者聆聽一部份強調高低頻延伸感的音樂時,不免感受單體的力不從心,然而對於平日在辦公室聽音樂一類不會追求音質細節的情境則是綽綽有餘。

▲由於可持續調音的特色,可以陪伴耳機愛好者在每個階段尋覓自己理想中的音色

筆者認為MAKE4不僅相當適合對自己調音有興趣的玩家,也同樣適合還不清楚自己所追求的音色是甚麼、或是還在耳機鑑賞之道感覺迷惘的耳機玩家,因為MAKE4的可塑性能夠幫助使用者找出理想的音色,即便日後因為聆聽習慣改變也能重新進行調音;調音的結果不僅能使MAKE4成為自己理想的樣子,即便是想要添購更高階的耳機也能作為音色的參考基準,可說是一舉數得。

final MAKE4建議售價為5,490元