Xperia 1 V 其中一項重要特色,即是在廣角主鏡頭使用全新的 Exmor T 感光元件, Xperia 1 V 也是第一款使用冠上 Exmor T 元件的 Xperia 手機,然而從官方的敘述可能會有人感到困惑,因為這張 Exmor T 是一張原生 52MP 、有效 48MP 但卻是 12MP 輸出的元件;到底 Exmor T 厲害在哪, Sony 又如何活用這款感光元件的技術,以及到底為何畫素會看起來如此紊亂,筆者將透過此篇進行簡單的介紹。

Xperia 1 V 的 Exmor T 為集團第一款使用雙層結構的感光元件

首先關於此次 Xperia 1 V 為何沒有使用 1 吋感光元件,官方的解釋是此次 Xperia 1 V 的重點放在使用集團最新世代的技術,亦即 Exmor T 的雙層結構感光元件,目前 1 吋級元件仍為傳統二極體與電晶體位於同一層的技術,而相較傳統單層結構,雙層結構能夠達到約 3 倍進光與減少 2 倍的低光雜訊,即使非 1 吋元件也能有出色的表現。

Exmor T 是 Xperia 第三世代的創新感光元件技術

▲ Exmor T 是繼 Exmor R 、 Exmor RS 之後 Xperia 所使用的感光元件技術

Exmor 是 Sony 用於相機產品的感光元件品牌,也同樣使用在 Xperia 手機產品;而當前用於 Xperia 手機的 Exmor 元件邁入第三個世代,從背照式結構的 Exmor R ,到採用層積式結構與支援相位對焦的第二世代 Exmor RS ,此次導入的 Exmor T 則在設計上將二極體與電晶體獨立為兩層。可以說 Exmor T 所使用的技術,即是 Sony 半導體部門幾年前所公布的二層式架構技術,也使用在 Sony 半導體冠上 LYTIA 品牌的感光元件產品。

Sony 半導體所提出的雙層式感光元件技術,是將原本位於同一層用於感光的二極體與電晶體分離,使感光元件上方空間全部給予用於接收光訊號的二極體,將作為訊號處理的電晶體層配置在下方,如此一來能使得二極體面積增加,可較傳統結構提升約一倍的進光,同時減少電晶體訊號對二極體的干擾,能夠減少雜訊,同時動態範圍也得以擴大。

原生 52MP 、有效 48MP 、輸出 12MP

▲先前預告明確顯示 Xperia 1 V 採用畫素合併方式,只是未料到是全時合併

Xperia 1 V 搭載的感光元件是一張 1/1.35 吋 52MP 感光元件,然而 Xperia 1 V 使用這張元件的方式與先前 Xperia PRO-I 搭載的 1 吋元件類似, Xperia 1 V 僅使用中央 4:3 比例、約 80% 的範圍,等於只使用其中的 48MP 區塊; Sony 並未使用完整區塊的原因,另一個重點就是能夠錄影時使用 4.3:3 比例空間,在數位防手振時裁切為 4:3 ,將左右兩側剩餘的範圍在錄影時用於電子防振,提升錄影的影像穩定度。

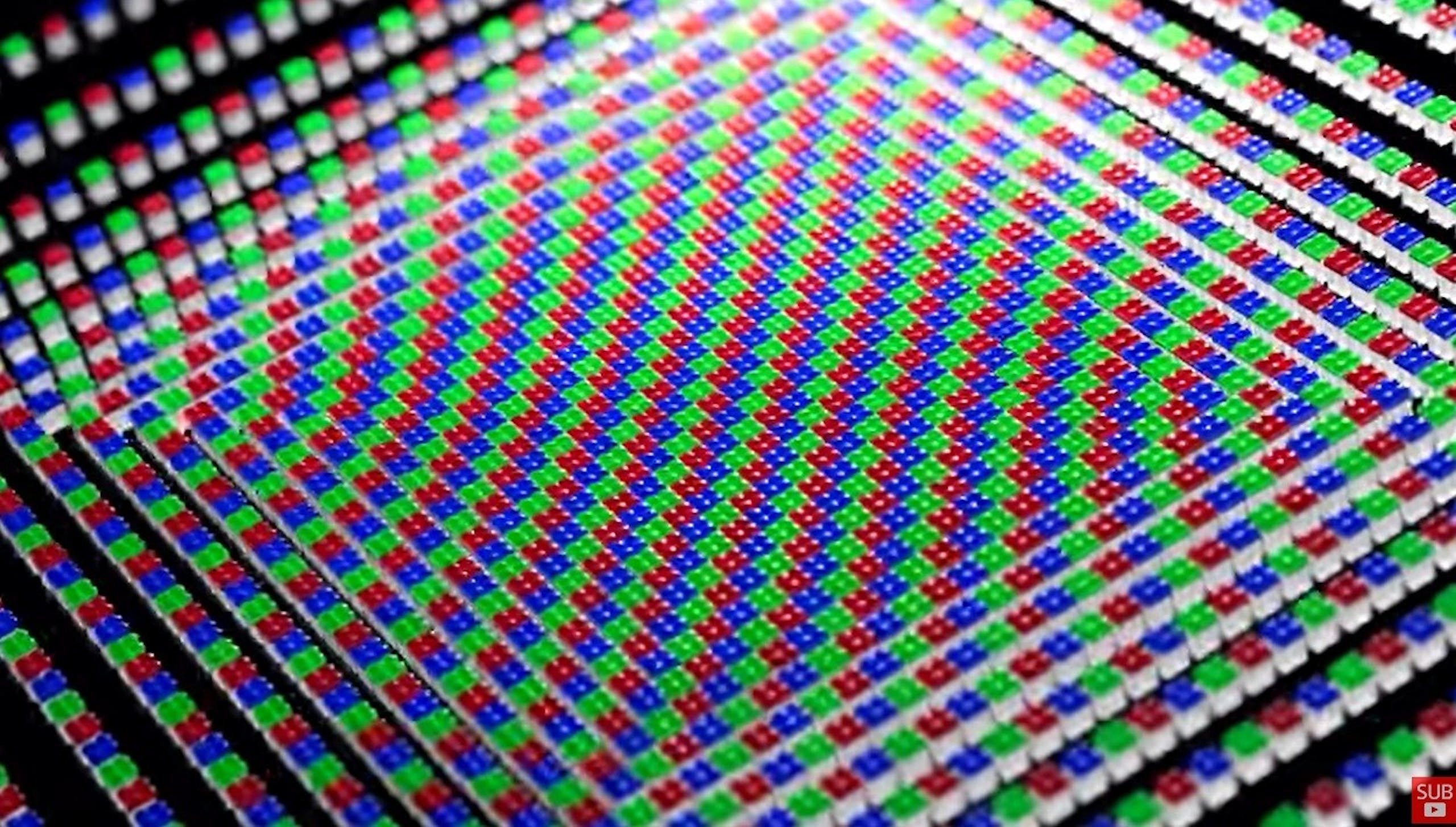

然而 Xperia 1 V 雖然搭載原生 52MP 、有效 48MP 的元件,但最終輸出卻是 12MP 又是怎麼回事?這是由於 Xperia 1 V 在拍攝時全時進行 4 合 1 的畫素合併,將 48MP 合併後就是 12MP ;或許會有人質疑現在市面上有許多搭載高畫素元件的手機都保留原生畫素的項目,為何 Xperia 1 V 並不開放 48MP 模式而是限制在合併後的 12MP 。

畫素合併並非新技術,而是當前在高畫素的手機常用的技術,反而比較不常出現在傳統相機產品;以基本的理論,手機元件的高畫素化主要是為了提升元件的使用彈性,在明亮的環境,使用高畫素能獲得更大畫素的影像,同時可利用畫素裁切提供相對高畫素的裁切變焦,尤其以現在高階智慧手機多鏡頭設計,超廣角到廣角、廣角到望遠之間的銜接都是利用影像裁切輔以演算增強,高畫素元件進行裁切後的畫素也有助演算法處理後提供較好的畫質。

畫素合併是現行手機相機常見技術

在發表會 Sony 並未特別對為何 Xperia 1 V 進行強制畫素合併此說明,不過若從 Sony 相機產品的歷史, Xperia 1 V 也不是第一台進行畫素強制合併的 Sony 產品,早在 Alpha 7s III , Sony 實質上就是將一張 48MP 的全片幅元件進行全時合併輸出,主要是為了降低特殊感光元件的開發成本,同時藉像素合併提升低光的進光能力。

可推測的是,畢竟這張感光元件僅有 1/1.35” 大小,但卻塞了 52MP 的畫素密度,雖然在光線允許下可提供一定的畫質,但若看過手機高畫素元件進行原生解析度輸出的 1:1 畫素品質,相對專業相機 48MP 元件的細膩度有著天壤之別,然而高畫素輸出也意味著檔案更大、需要更繁瑣的影像處理,也可看到各家應用處理器雖聲稱可支援到 200MP ,然而高畫素輸出模式需要犧牲如零延遲快門、影像增強等功能,以感光元件當前的物理限制,高畫素輸出未必有利。

12MP 日常絕對夠用,但為何不開放 48MP 輸出待 Sony 解釋

▲為什麼不提供全畫素模式待 Sony 工程團隊解釋

相較 48MP ,合併為 12MP 輸出的優點是能夠提升後續影像的處理速度,畢竟畫素越高、數據量越大,後續的處理時間也越久,其次是多數搭載高畫素元件的手機在一般預設也不會以最高畫素拍攝,雖說少了全畫素的選項,但對於一般使用情境差異不大。

只是相較 A7s III 並未主動公布原始畫素, Xperia 1 V 反而主動溝通感光元件比較令人意外,筆者認為應該與首波預告短片中就呈現畫素合併技術的示意圖有關,畢竟即便 Sony 並未標註,但對當代手機相機略有了解的狂熱消費者應該不難看出其結構就是指畫素合併,不過為何不開放全畫素拍攝的官方說法將會在發表會後與日本原廠工程師訪談詢問。