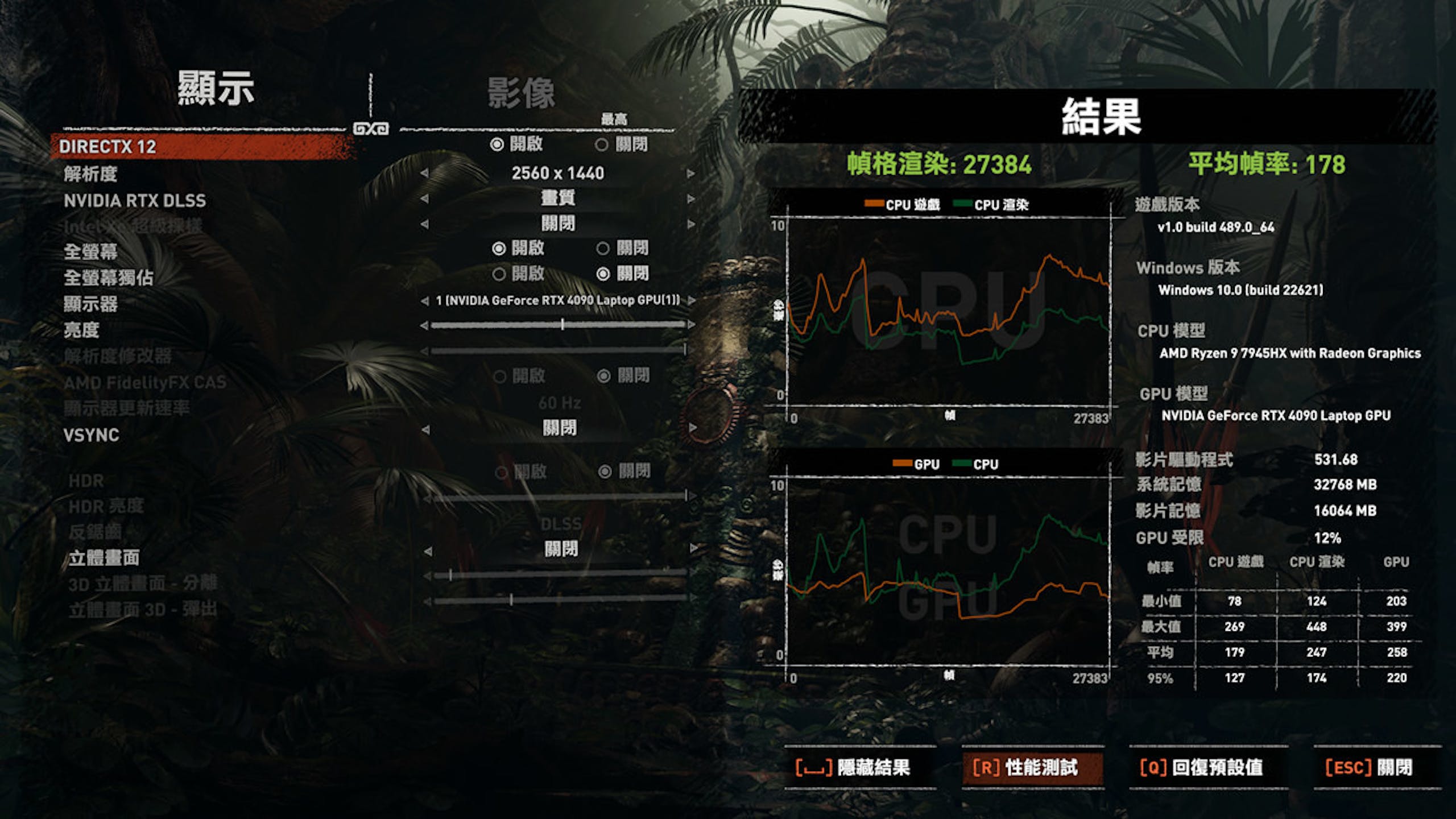

相較幾年前談到電競筆電清一色是 Intel CPU 搭配 NVIDIA GPU 的天下,隨著 AMD Ryzen 處理器以實力證明除了桌上型平台以外用於筆電也有出色的效能,現在市場上也不乏搭載 Ryzen CPU 的頂級電競筆電;此次測試的是搭載 AMD 當前最高階行動處理器 AMD Ryzen 9 7945HX 搭配 NVIDIA GeForce RTX 4090 行動版的 2023 年式 ROG Strix 17 ( G733 )。

▲ ROG Strix Scar 17 ( G733 ) 的 2023 年型為 AMD Ryzen 平台搭配 NVIDIA GeForce RTX 40 當中高階版本的組合

▲近年 ROG 筆電的線條設計越來越內斂,透過大量的細節呈現品牌風格

▲前方底部帶有 RGB 光帶

▲即便闔上上蓋,仍可從轉軸底下的燈號看到系統的基本狀態

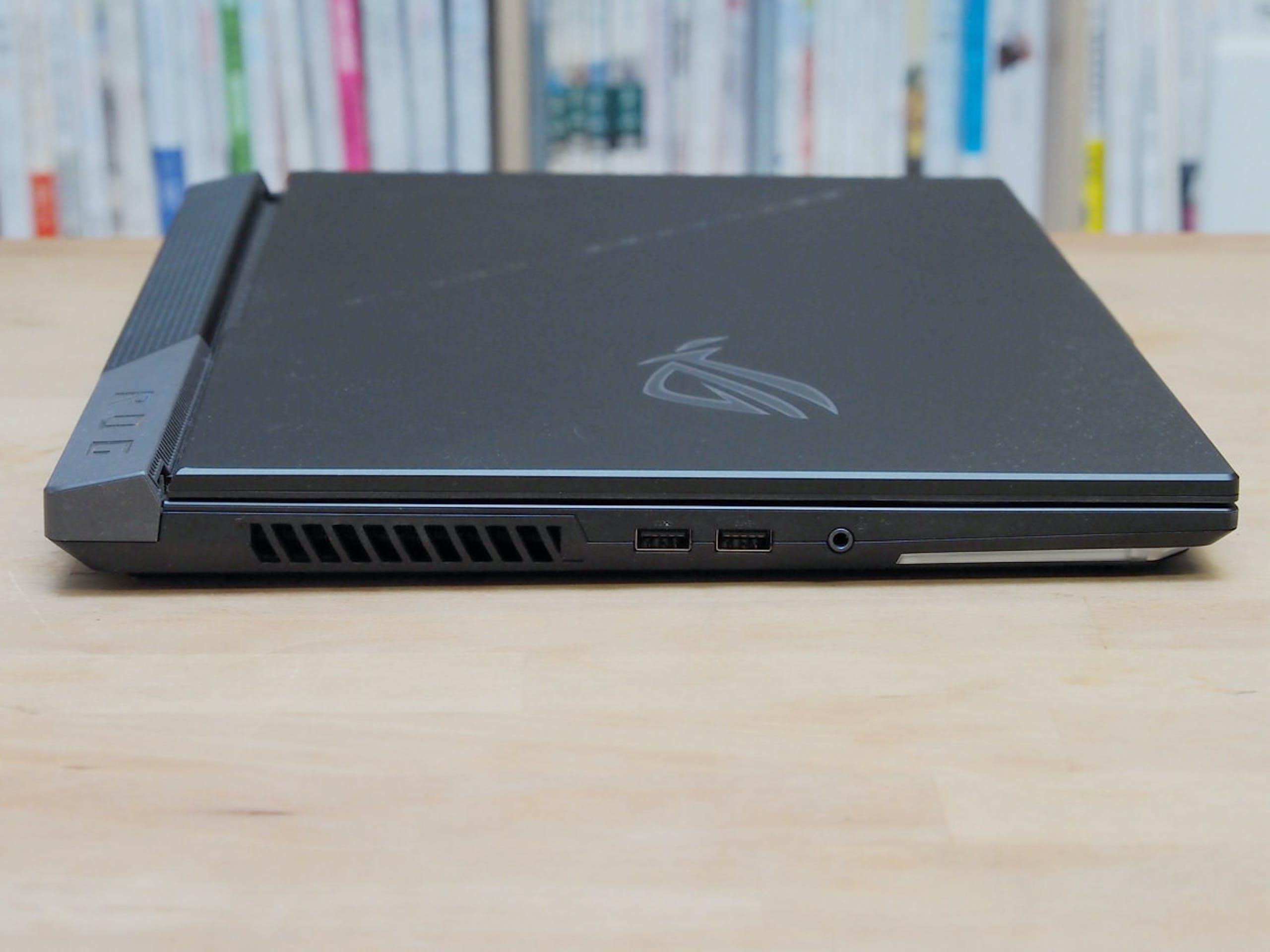

▲左側有兩個 USB Type-A 與耳機孔,右側無 IO 配置

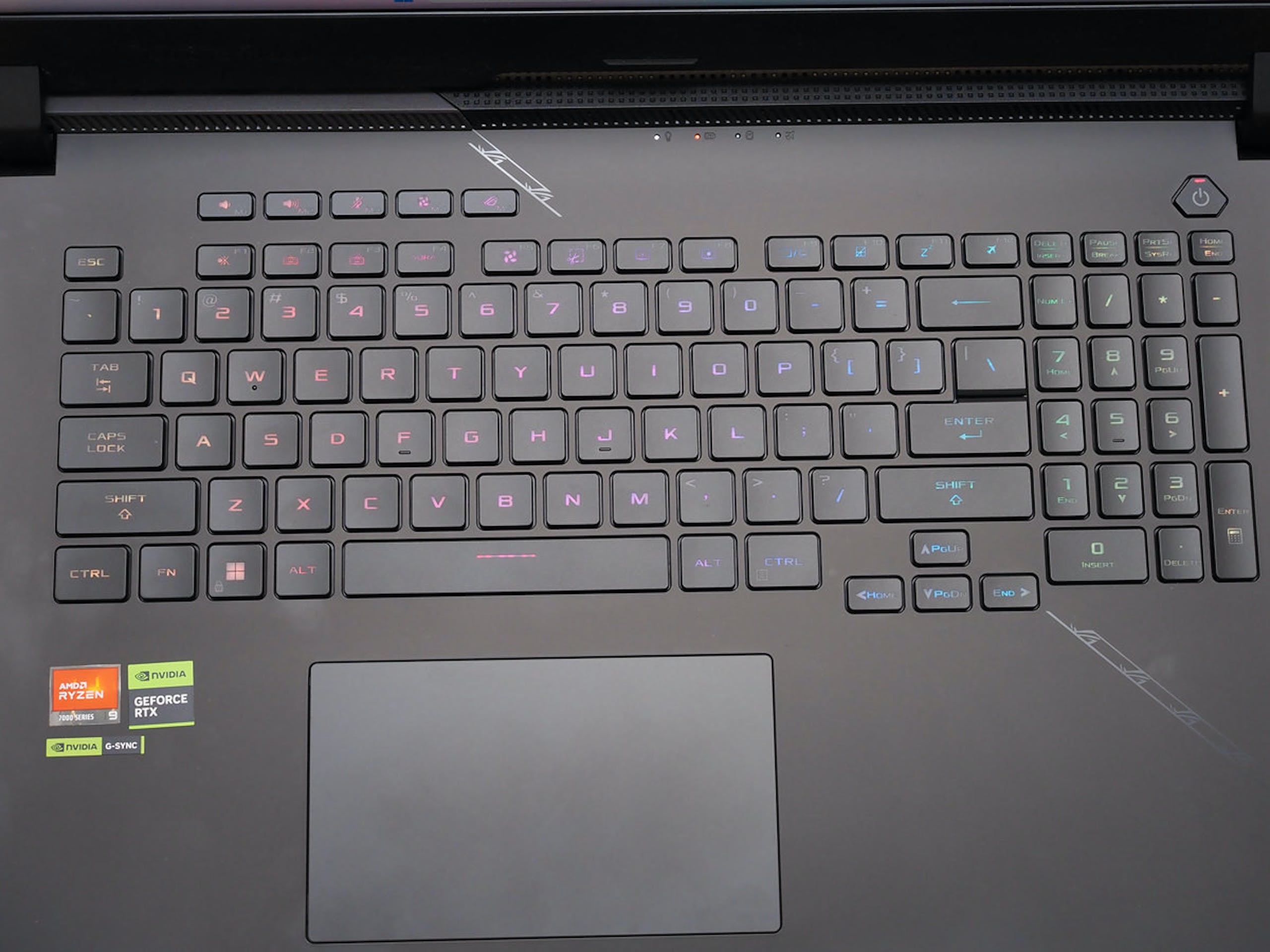

▲含數字區的獨立 RGB 發光鍵盤,快捷鍵位於左上側

華碩 ROG Strix Scar 17 ( G733 )是隸屬華碩 ROG Strix 高效能電競筆電系列當中的頂級產品,採用華碩新一代的 #Slash 潮流設計,配有 90WHr 的電池容量,主要 I/O 集中在機身後側,而前方底部帶有 Aura Sync 光效,比較可惜的是台灣市售版本顯示卡最高規格為 GeForce RTX 4080 ,不過處理器則同為此次測試機所搭載的 Ryzen 9 7945HX ,同時搭配 PCIe Gen 4 SSD 與 DDR5 記憶體。

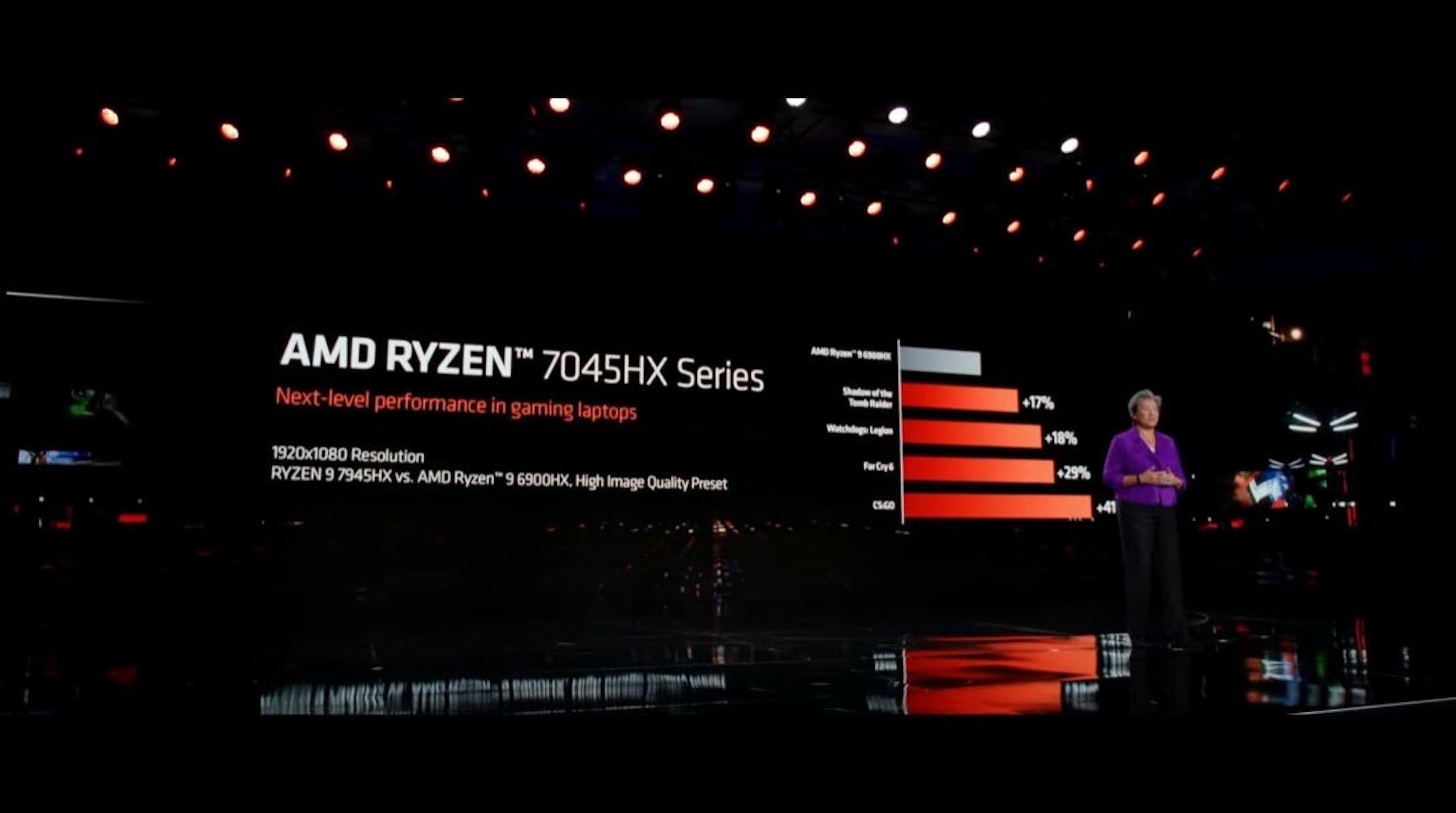

等同桌上型處理器降壓的 Ryzen 9 7950HX

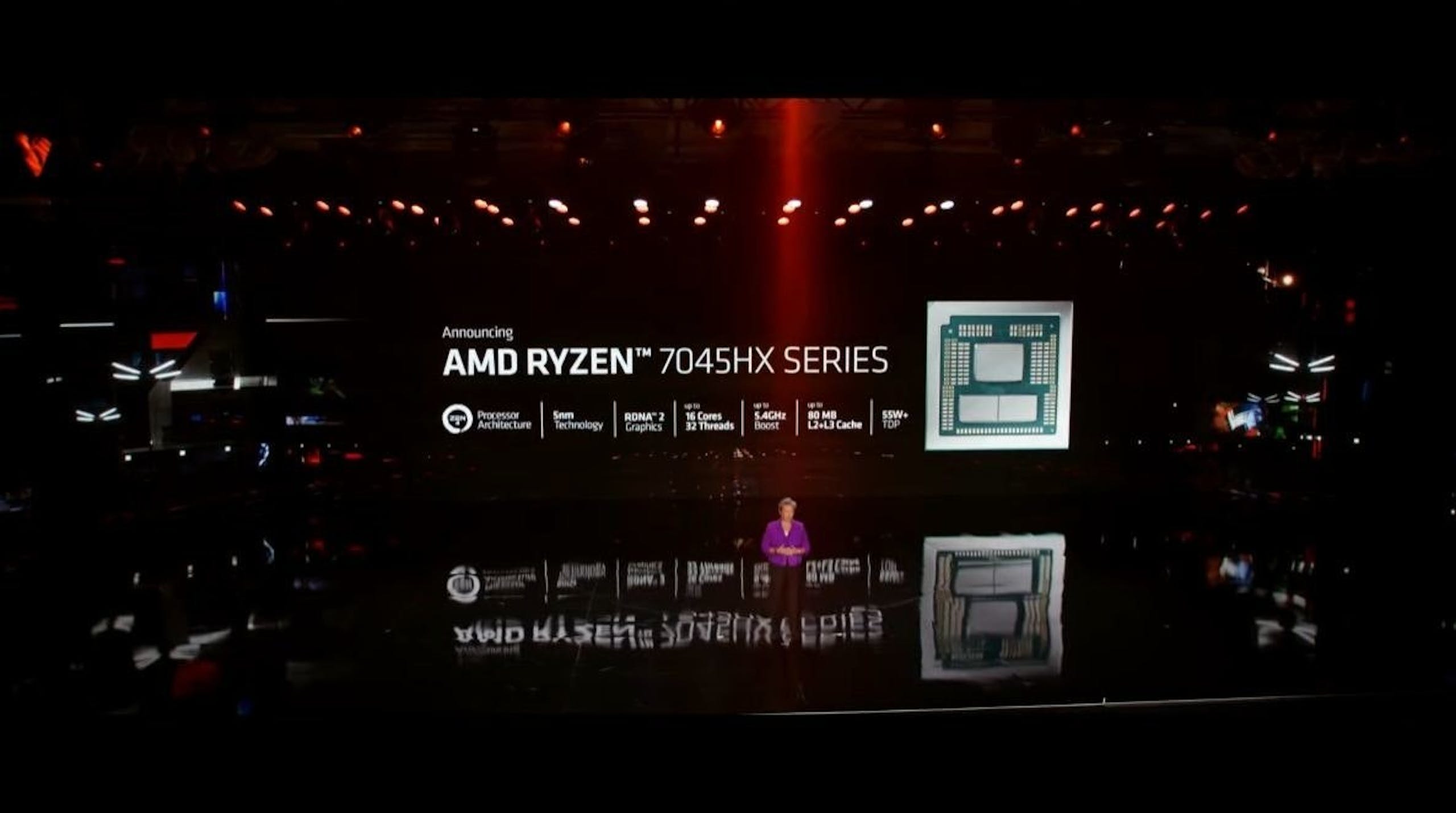

▲ Ryzen 7045HX 系列架構本質是以桌上型 Ryzen 7000 轉化而來,同時針對筆電加入如 Dynamic Boost 、先進電源管理技術等支援

AMD 的 Ryzen 處理器在筆電領域於前一世代 Ryzen 6000 系列獲得相當良好的迴響,除了解開與 GPU 連接 PCIe 通道的封印以外, Zen 3+ 架構升級帶來的性能提升與台積電 5nm 製程的出色能源效率,使得採用 AMD Ryzen 處理器電競筆電大幅提升競爭力, 2023 年 AMD 再以 Zen 4 架構的 Ryzen 7000 系列挑戰性能高峰,其中筆電平台藉由 55W TDP 的 Ryzen 7045HX 系列提供不遜於桌上型處理器的表現。

▲ Ryzen 9 7945HX 具備驚人的 80MB 快取

ROG Strix Scar 17 ( G773 )搭載的 Ryzen 9 7945HX 是隸屬 Ryzen 7045HX 系列當中最高階的一款平台,配有 16 核 Zen 4 架構 CPU 以及高達 80MB 的 L2 + L3 ,基礎時脈為 2.5GHz 、 Boost 時脈可達 5.4GHz ,同時也與桌上型 Ryzen 7000 系列同樣配有基於 RDNA 2 的 Radeon 610M GPU ,基本上可視為桌上型 Ryzen 9 的 16 核心處理器的降壓版本;雖然標準熱功耗設計為 55W ,但可視系統解熱能力於 55W 至 75W TDP 之間進行設定。

不遜於頂級桌上型 GPU 的 GeForce RTX 4090 行動版

▲ GeForce RTX 4090 行動版有著不遜於桌上型頂級顯示卡的效能,同時支援新世代的 DLSS3 技術與 AV1 編碼

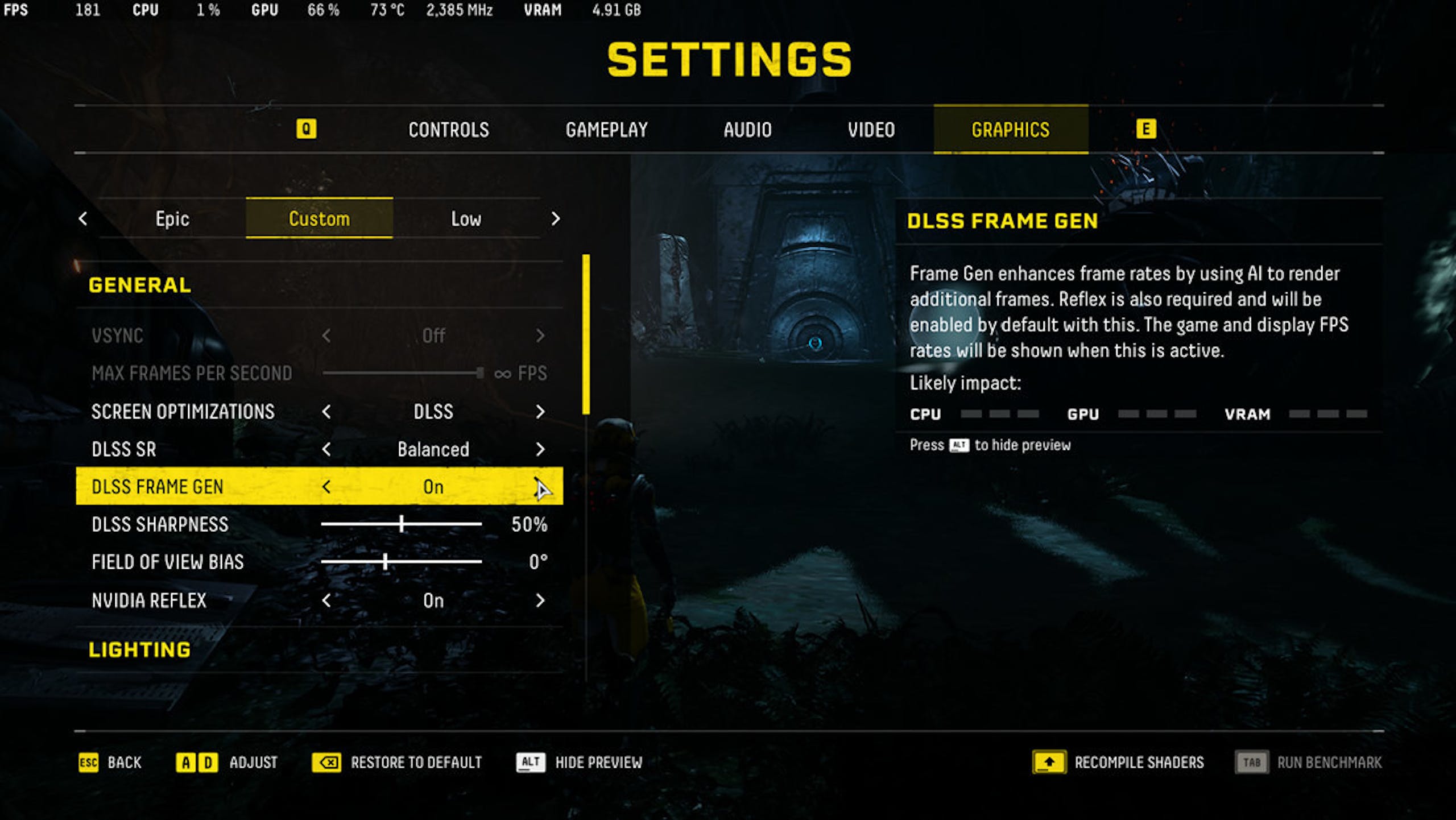

至於行動版的 RTX 4090 具備 9,728 個 CUDA Core ,配有 16GB 256bit GDDR6 記憶體,本身可設定在 80W 至最高 150W 功率之間,而 ROG Strix Scar 17 ( G733 )所搭載的 GeForce RTX 4090 行動版還支援地 5 代 Max-Q 技術,包括搭配具備 3 段時脈的低電壓 GDDR6 記憶體。從技術規格對照,行動版 GeForce RTX 4090 可說是 GeForce RTX 4080 的低電壓版本,並加入針對行動裝置的各項額外技術。

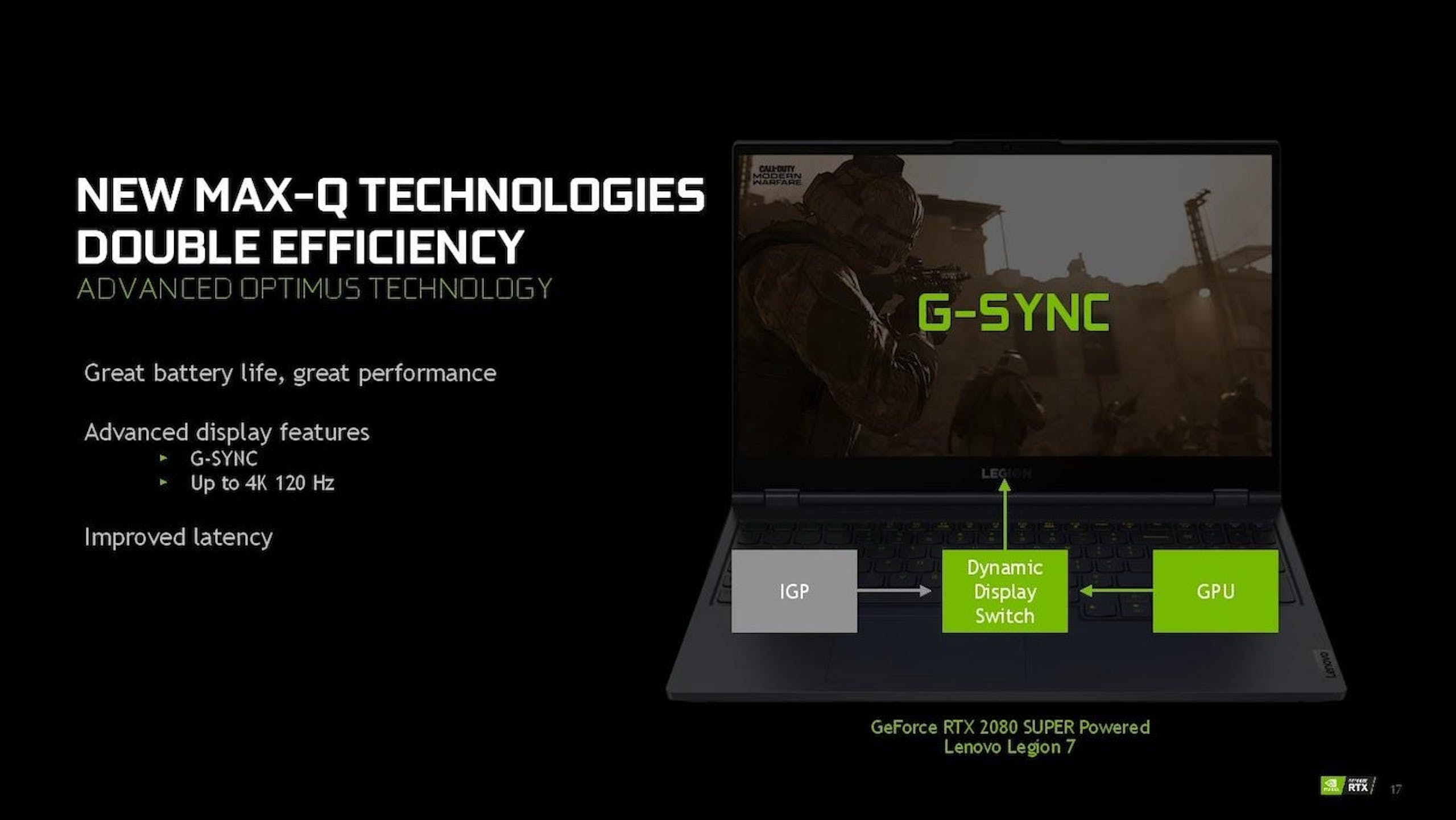

▲ Advanced Optimus 是透過硬體的 Switch 切換內顯與獨顯的技術

同時 ROG Strx Scar 17 ( G733 )也具備 NVIDIA Advanced Optimus 技術,能夠不須重新開機切換獨立顯示與內顯的 NVIDIA Advanced Optimus 技術,此技術可說是搭配具備 G-Sync 的 240Hz 更新率的 17 吋 QHD Nebula 面板的 ROG Strix Scar 17 ( G733 )相當重要的技術,意味著透過 NVIDIA Advanced Optimus 直接切換的模式直接以 GeForce RTX 4090 的輸出引擎啟用 G-Sync 同步,也不用擔心切換輸出後忘了切回導致持續使用獨立顯示造成的耗能問題;實際使用時,會在獨顯與內顯切換時出現約 1 秒的卡頓,不過怎樣都比重開機迅速。

▲兩個 Type-C 皆支援相容 G-Sync 的 DP 1.4 規範

此外若有外接顯示器需求, ROG Strix Scar 17 ( G733 )也配有 HDMI 2.1 介面,以及基於 USB Type-C 介面的 DisplayPort 1.4 介面,且兩個 DisplayPort 1.4 介面皆可支援 NVIDIA G-Sync 技術,能夠搭配支援 G-Sync 或 G-Sync Compatible 的電競螢幕、高階電視提供絕佳的視覺效果。

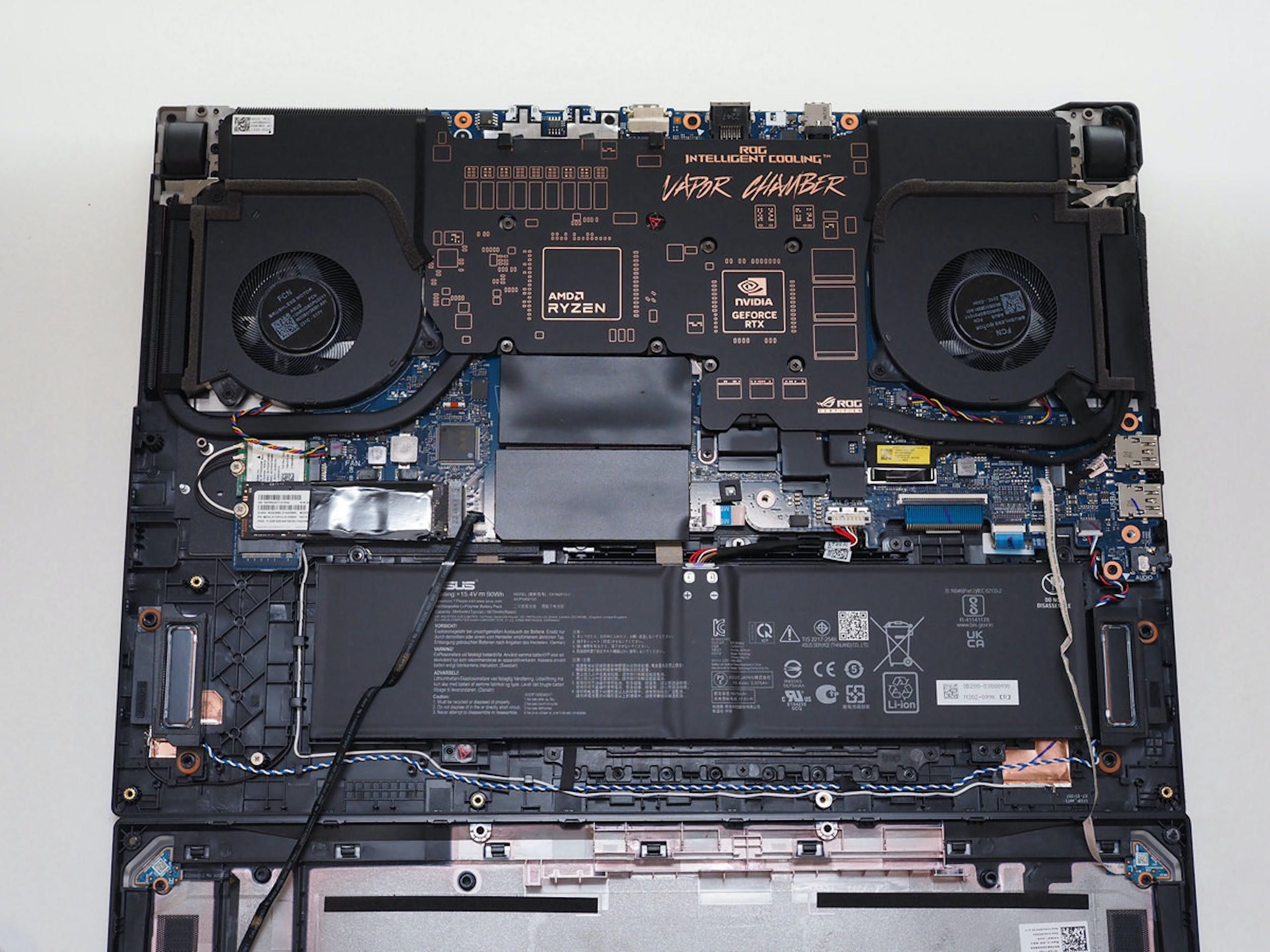

足以處理 230W TDP 之 55W CPU + 175W GPU 效能的散熱系統

▲ ROG Strix 17 ( G733 )的雙風扇散熱系統搭配暴力熊液態金屬散熱膏能負荷 230W TDP 解熱

▲風道由底部與鍵盤間隙進氣,由後方搭配左右兩側排出熱氣

ROG Strix Scar 17 ( G733 )作為旗艦級的電競筆電,自然也採用最高效能設定, Ryzen 9 7945HX 設定於 45W TDP ,而 GeForce RTX 4090 也設定在 150W 效能,並且藉由動態效能分配提供 25W 的 DynaicBoost 彈性資源,若為著重 CPU 的內容則處理器可達 65W TDP ,如為著重圖形效能則 GPU 可分配到 175W TDP ,最極限效能為 55W CPU + 175W CPU 共 230W TDP 。

▲借助暴力熊的 Conductonaut Extreme 液態金屬散熱膏加速晶片的熱傳導

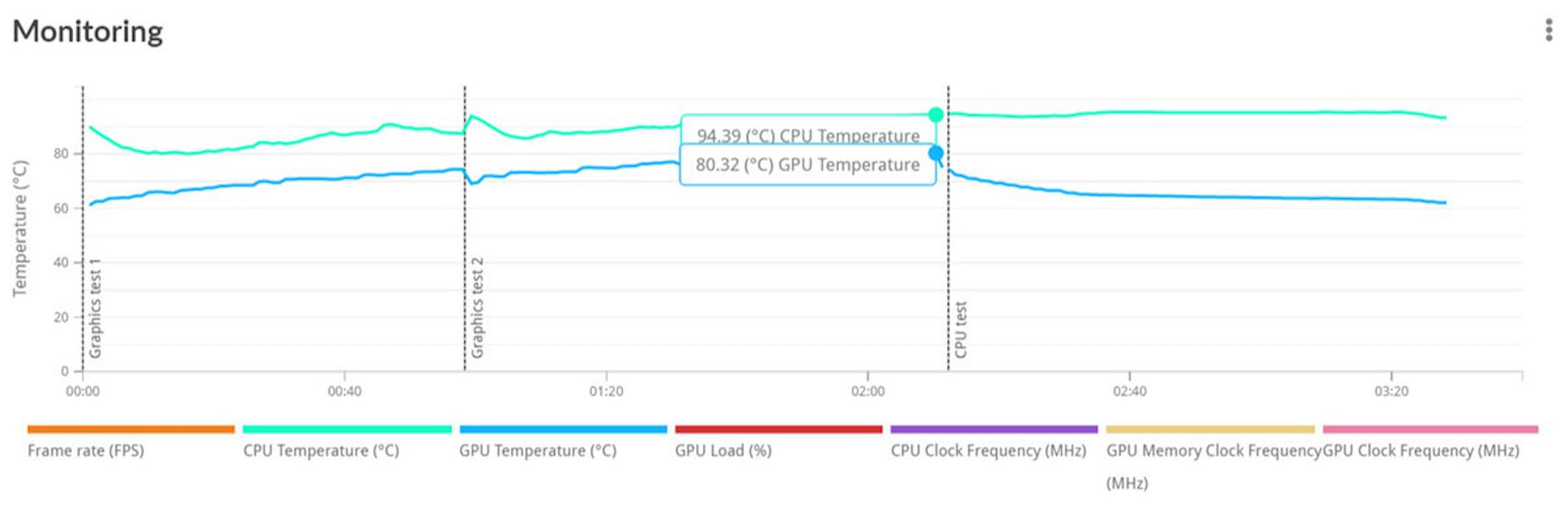

▲系統峰值會設法控制在 100 度

同時為了解決全效能下的散熱問題,還採用 Conductonaut Extreme 液態金屬散熱膏與均溫熱導管, CPU 與 GPU 的安全溫度限制在 100 度的範疇。在風道方面, ROG Strix Scar 採用上下進風、左右側與後方排熱的雙風扇結構,雖然主要熱氣透過後方排出,左右風道也偏向後方,不過在長時間高效能執行左右側也會感受到熱氣,然而即便是足以負荷 230W TDP 的散熱系統,在效能模式的噪音仍低於 40dB 。

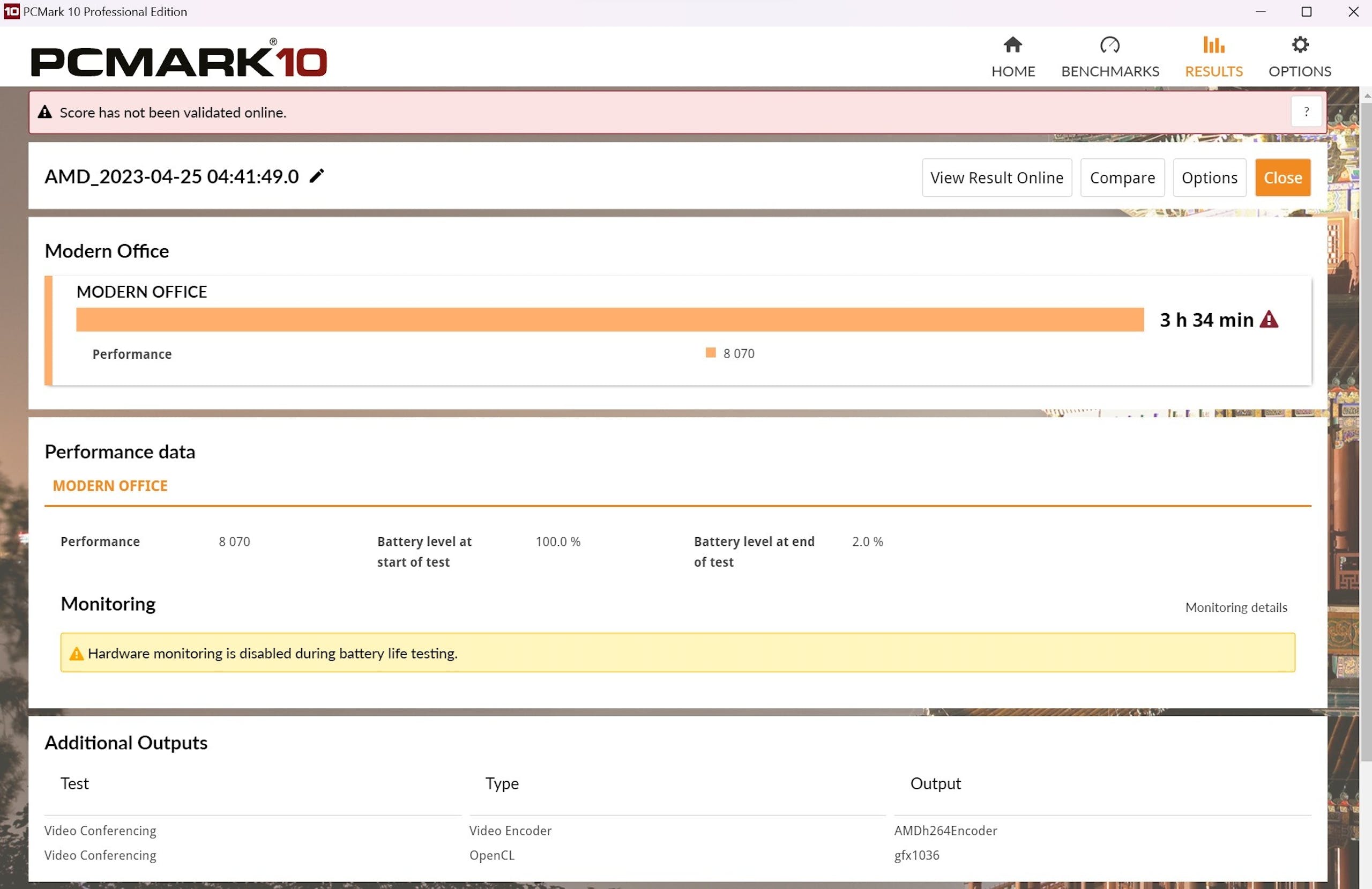

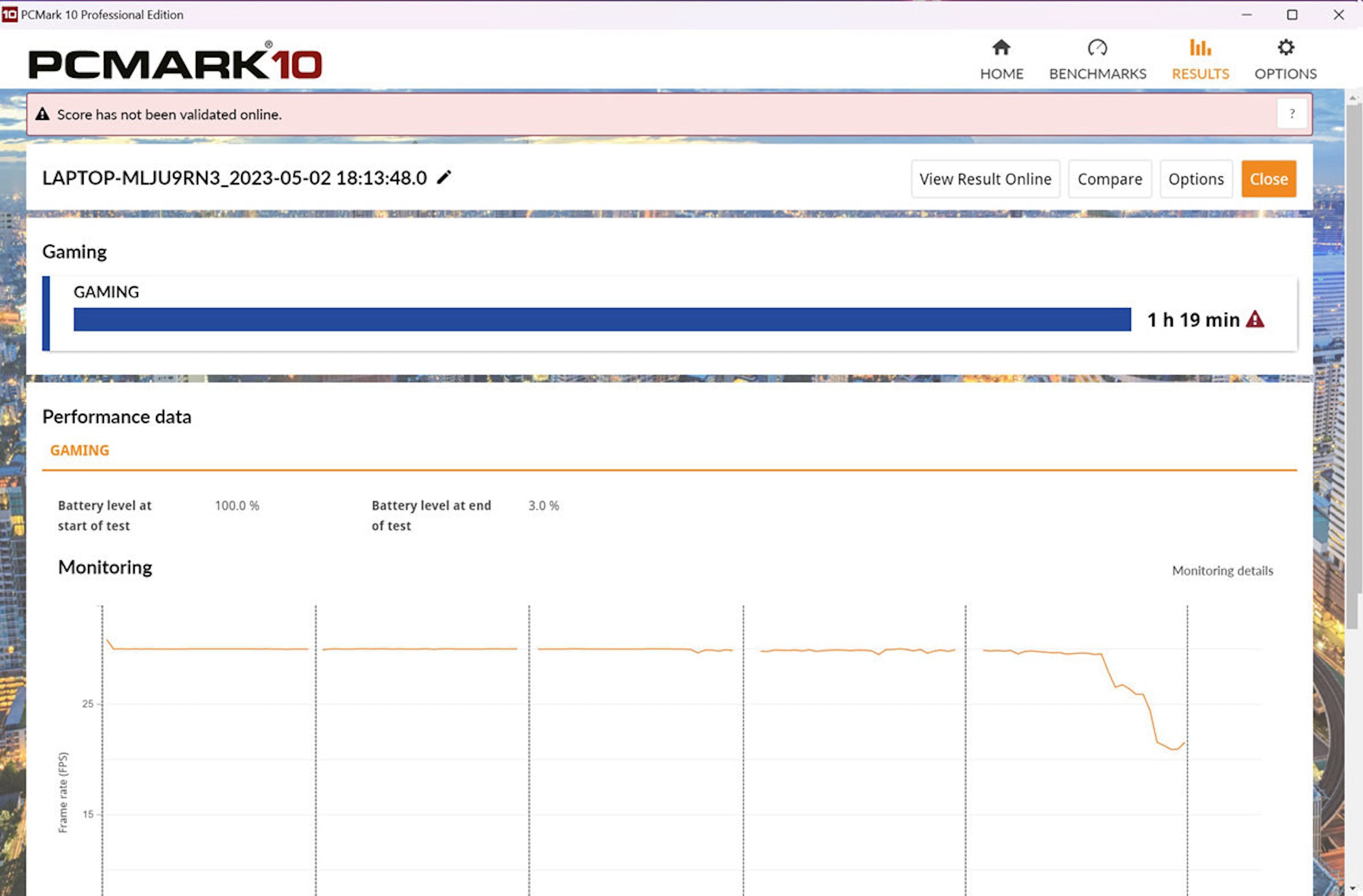

續航力相對輕薄筆電一般,可支援 100W PD 充電

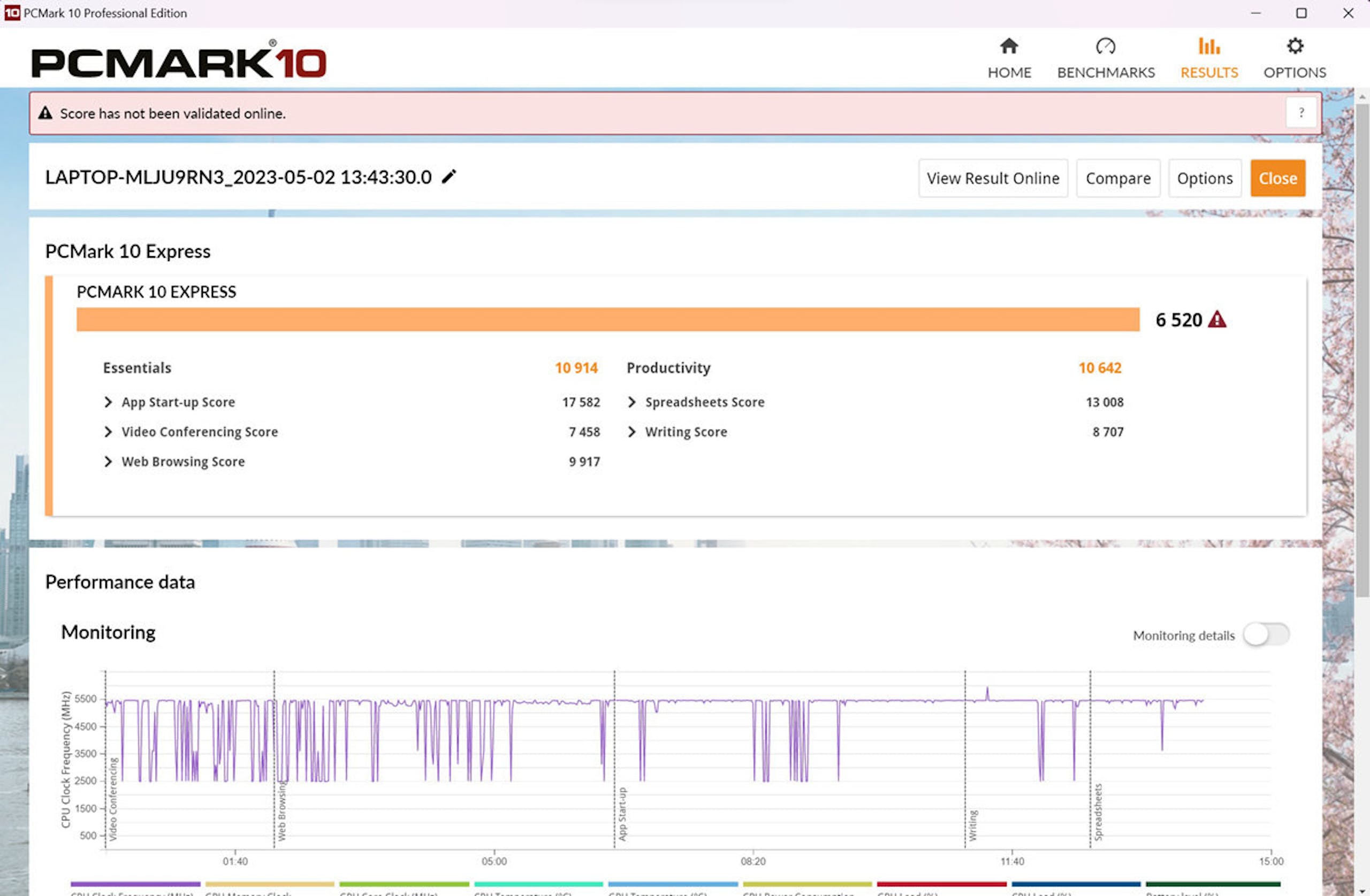

▲ PCMark 文書續航力模擬約 3.5 小時

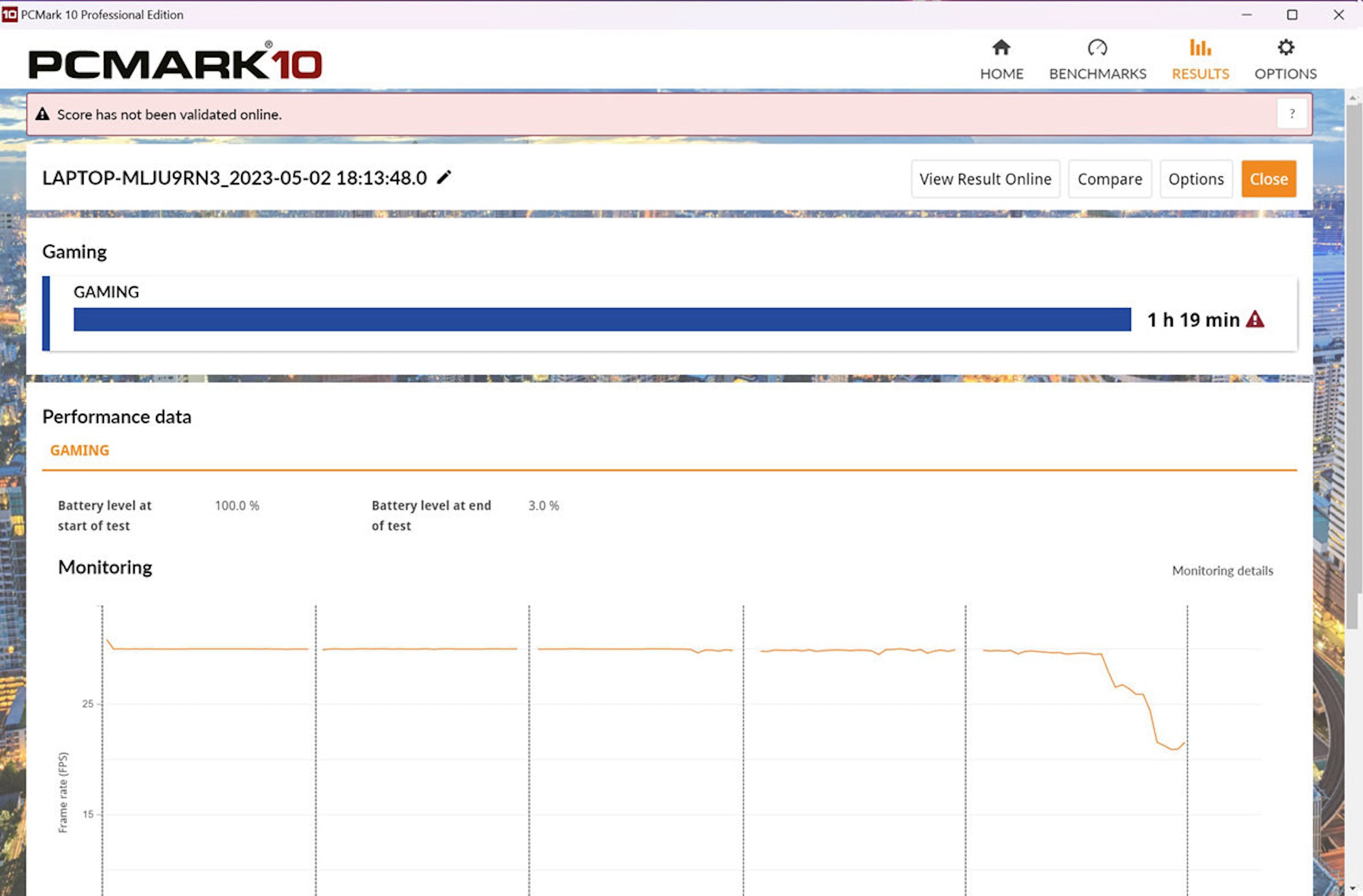

▲ PCMark 遊戲續航力模擬約 1 小時 20 分

雖說 ROG Strix Scar 17 ( G773 ) 是一款筆記型電腦,但其處理器與 GPU 架構相當趨近準旗艦級的桌上型電腦,只是使用相對較低的電壓與時脈設定,故進行 PCMark 的電力測試比起以續航力為目的的機型相對低,模擬現代文書環境約 3.5 小時,模擬遊戲環境約 1 小時 20 分左右,不過筆者認為 ROG Strix Scar 17 ( G733 ) 多數的使用情境趨近桌機的取代品,多會連接固定電源使用。

▲盒裝充電器塊頭不小

▲採用 20V 16.5A = 330W 規格

▲後方的 USB Type-C 支援 100W PD 充電規格

除了盒裝提供的 330W 充電器以外,若是外出僅需進行網路瀏覽而無重度運算需求的情境, ROG Strix Scar 17 ( G733 ) 的 USB Type-C 介面相容標準 100W USB PD 高速充電規範,可搭配更易於攜帶的 USB PD 充電器或高功率行動行動電源為其充電與供電;不過若要發揮完整的效能,則仍須搭配 330W 充電器,另外補充,搭配 330W 充電器可在 30 分鐘內使電量自 0% 充到 50% 。

將桌上型系統效能搬到行動裝置

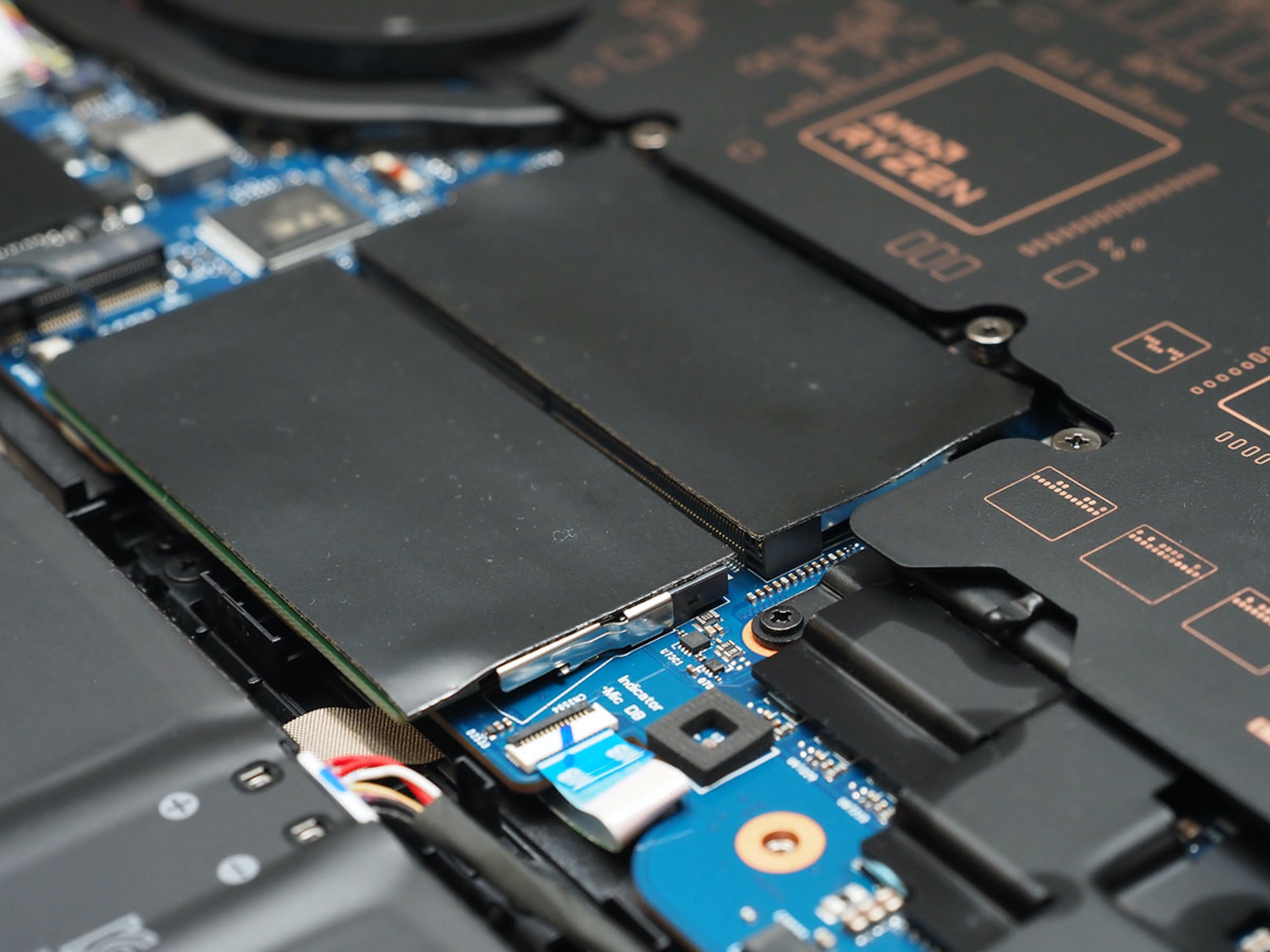

▲採用模組化的 DDR5 記憶體而非焊在 PCB 的低電壓 LPDDR5 記憶體

▲搭配 PCIe Gen 4 SSD

但回到效能面, ROG Strix Scar 17 ( G733 )的表現就絕對會令追求性能的消費者甚感滿意,以往筆電整體效能相較桌上型產品弱勢,主要是由於 CPU 與 GPU 是以節能為目的所設計,雖然幾年前如藍天等品牌亦有直接將桌上型 CPU 用於筆記型電腦的產品,但除了能耗極高、發熱難以抑制與電池續航力極短以外,也缺乏針對筆電的增強功能,如動態時脈與供電分配等。

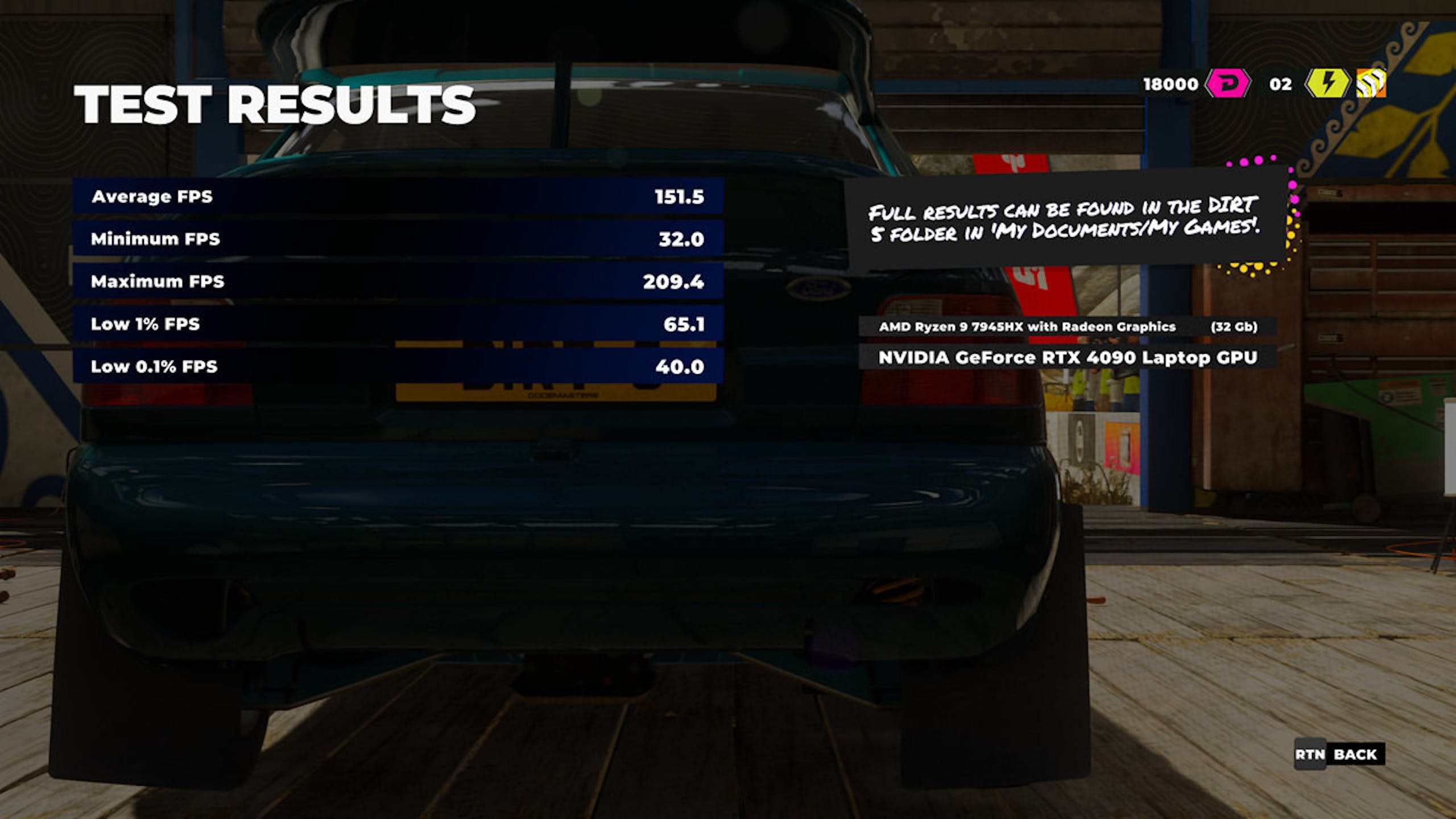

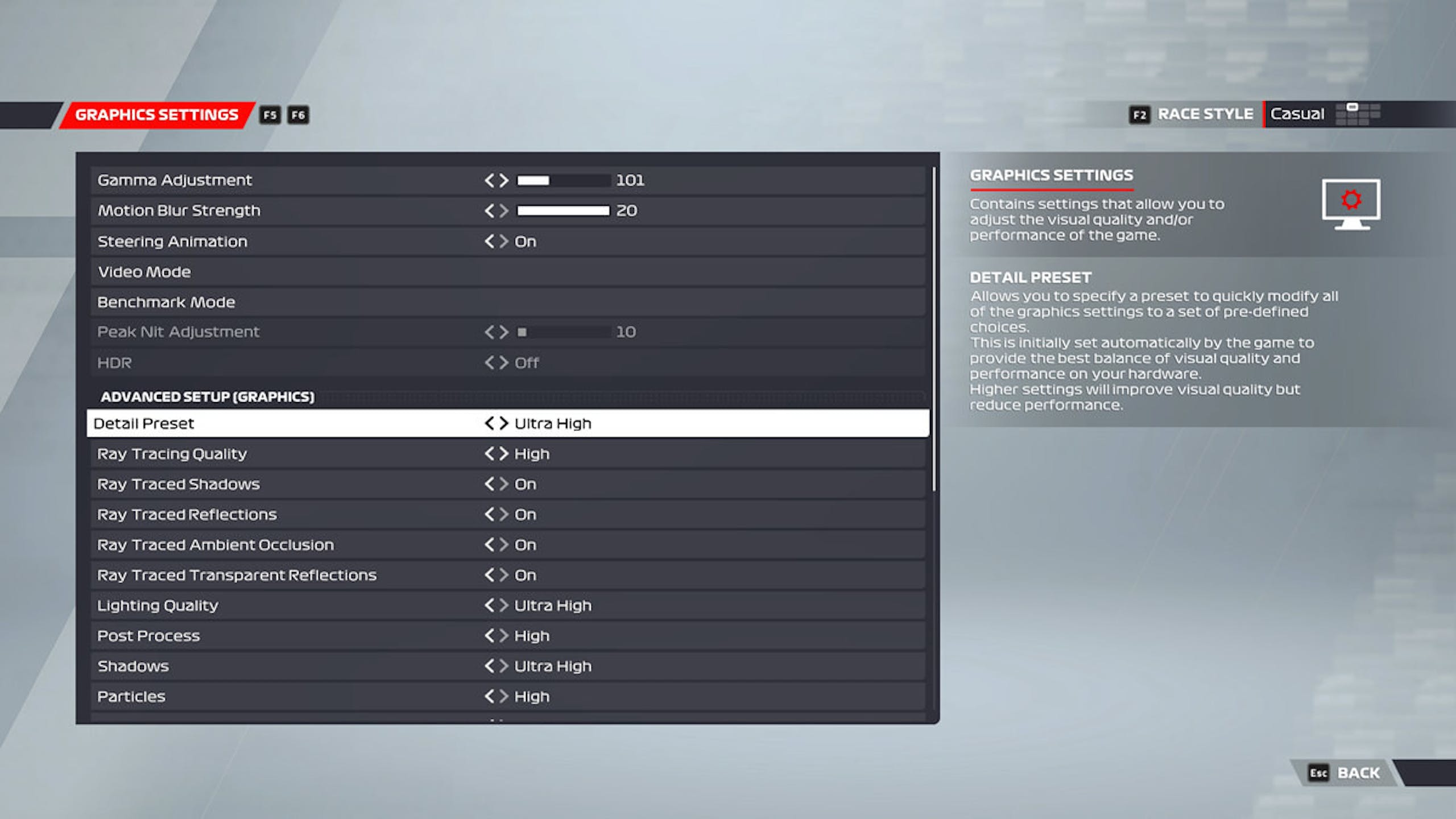

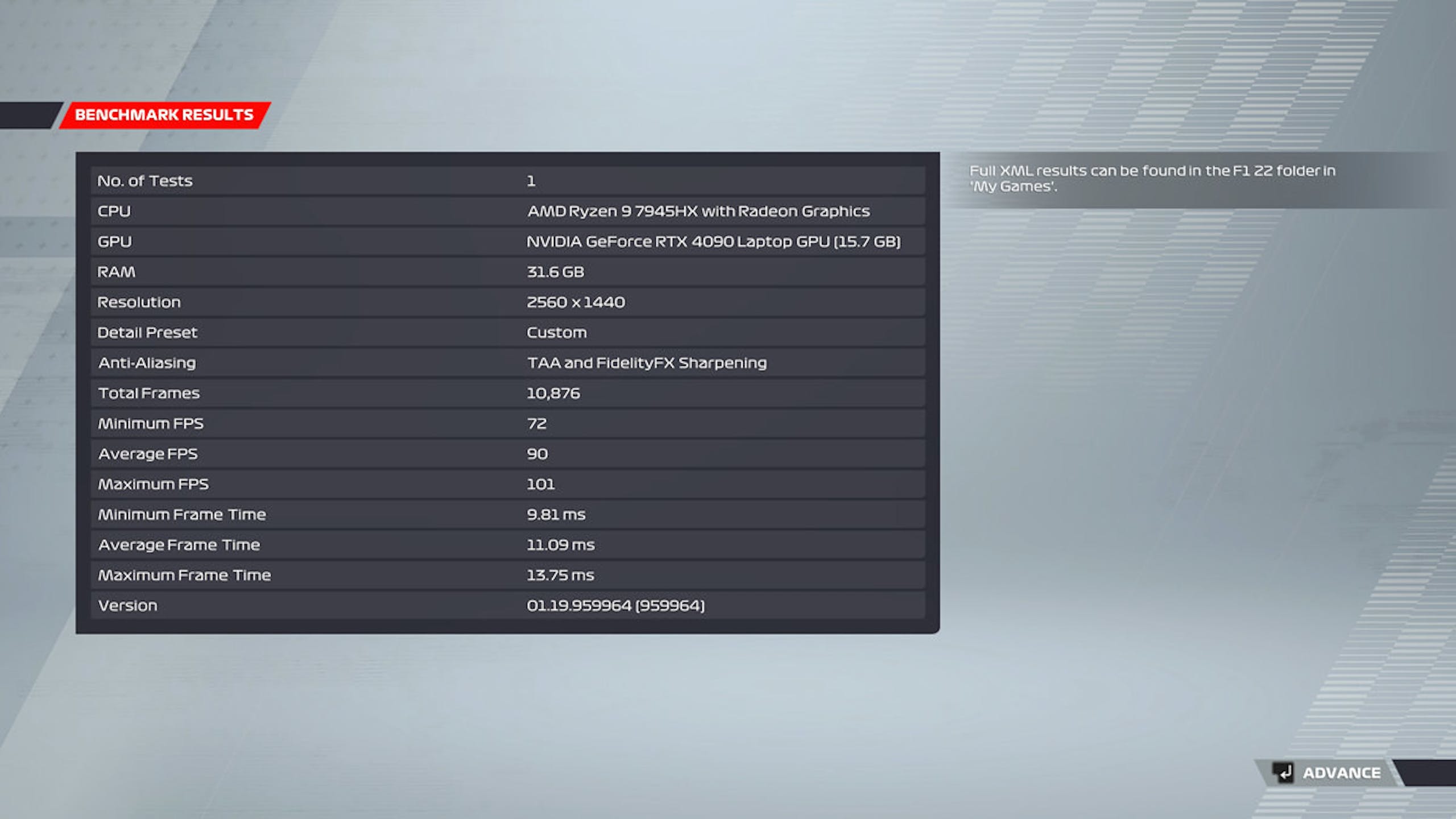

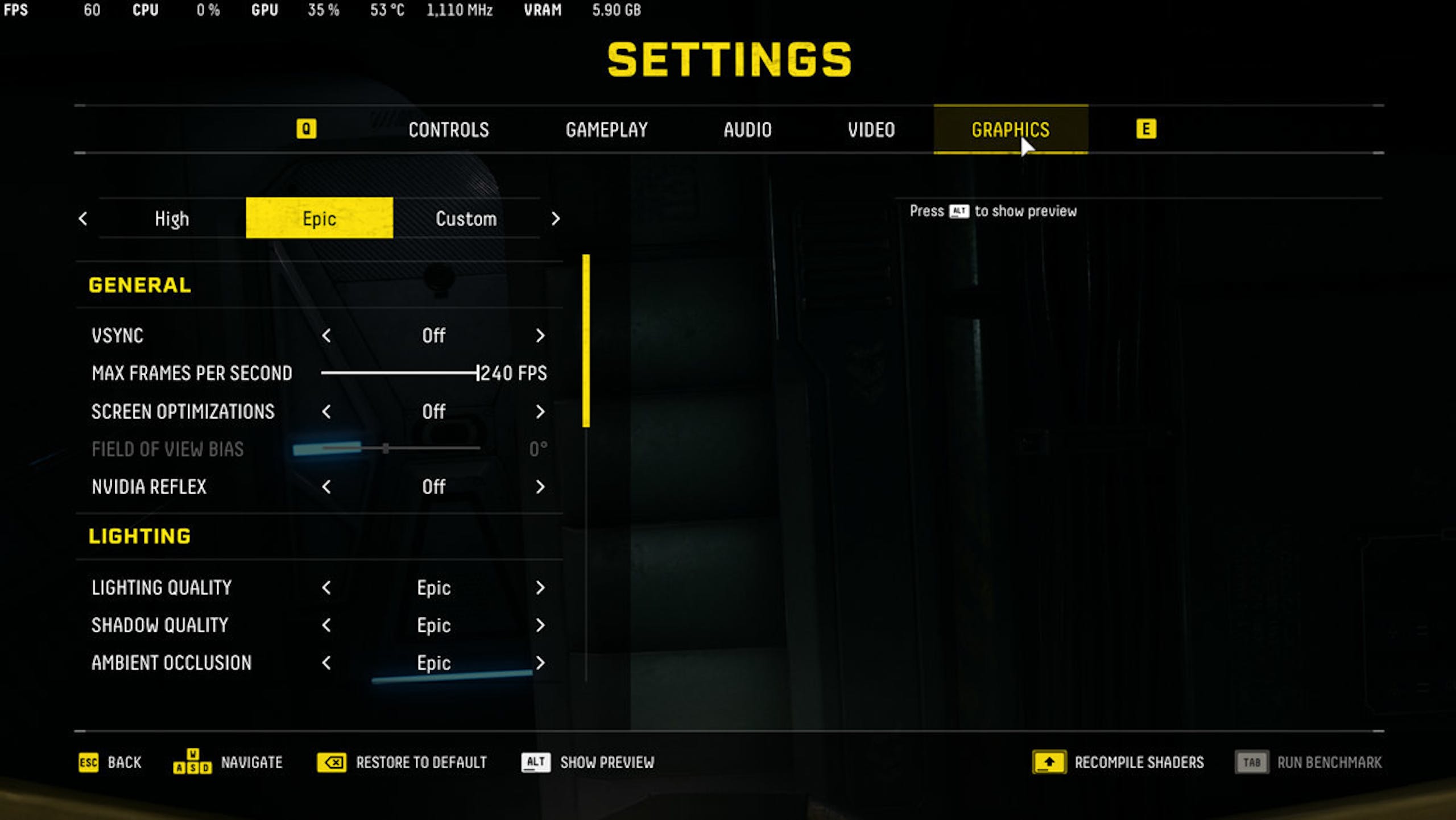

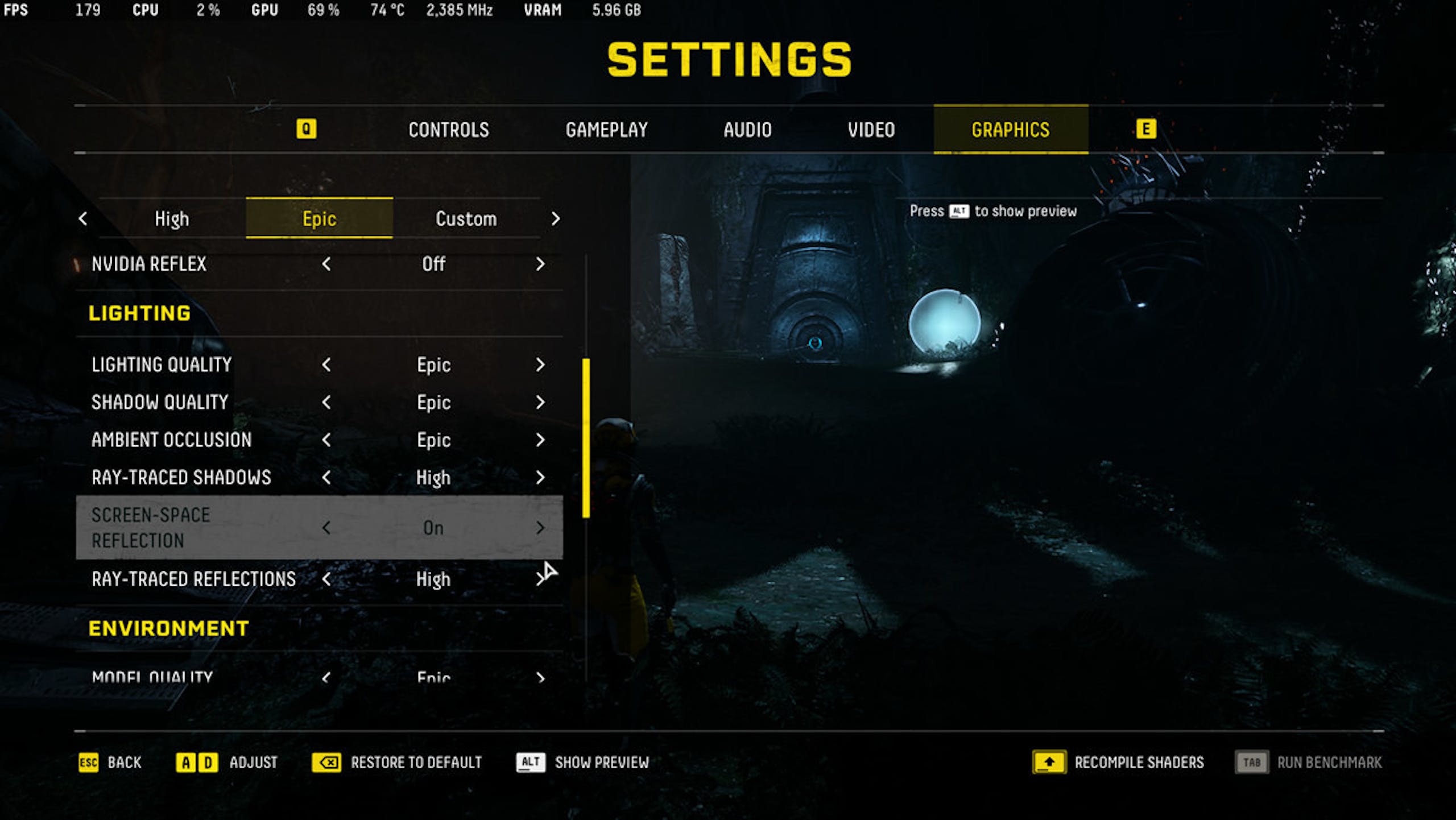

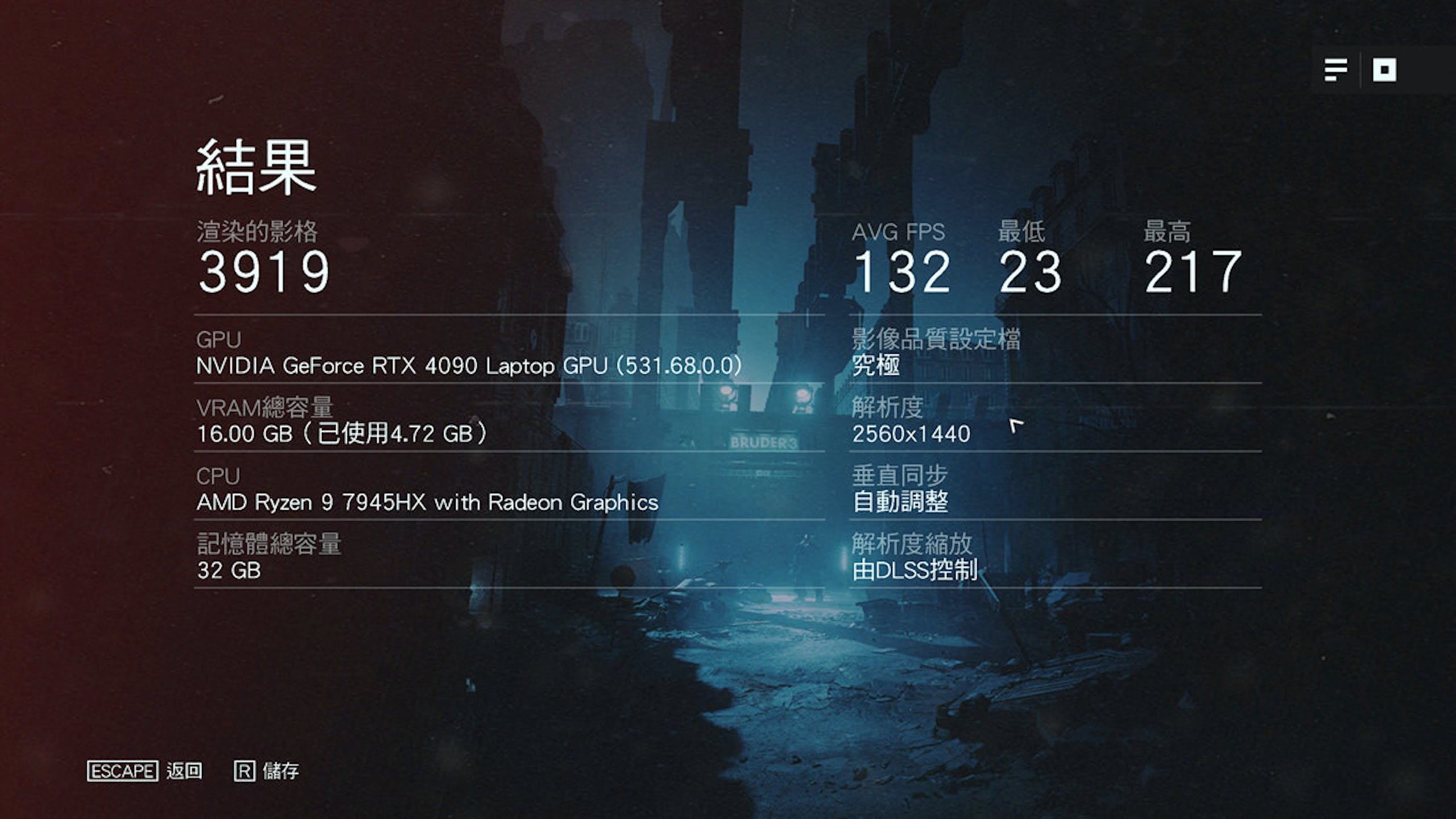

▲遊戲測試效能

▲ Crossmark 效能

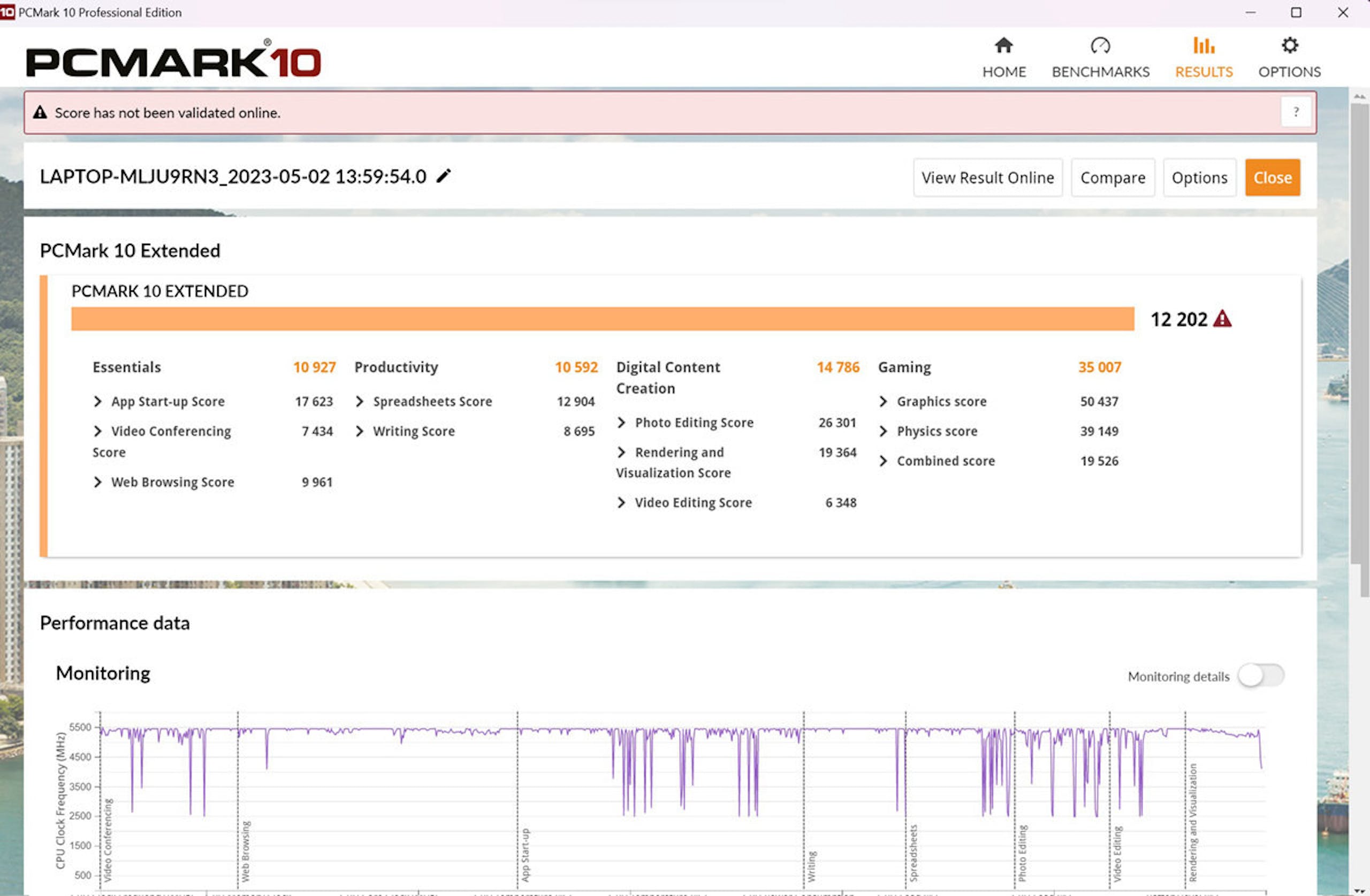

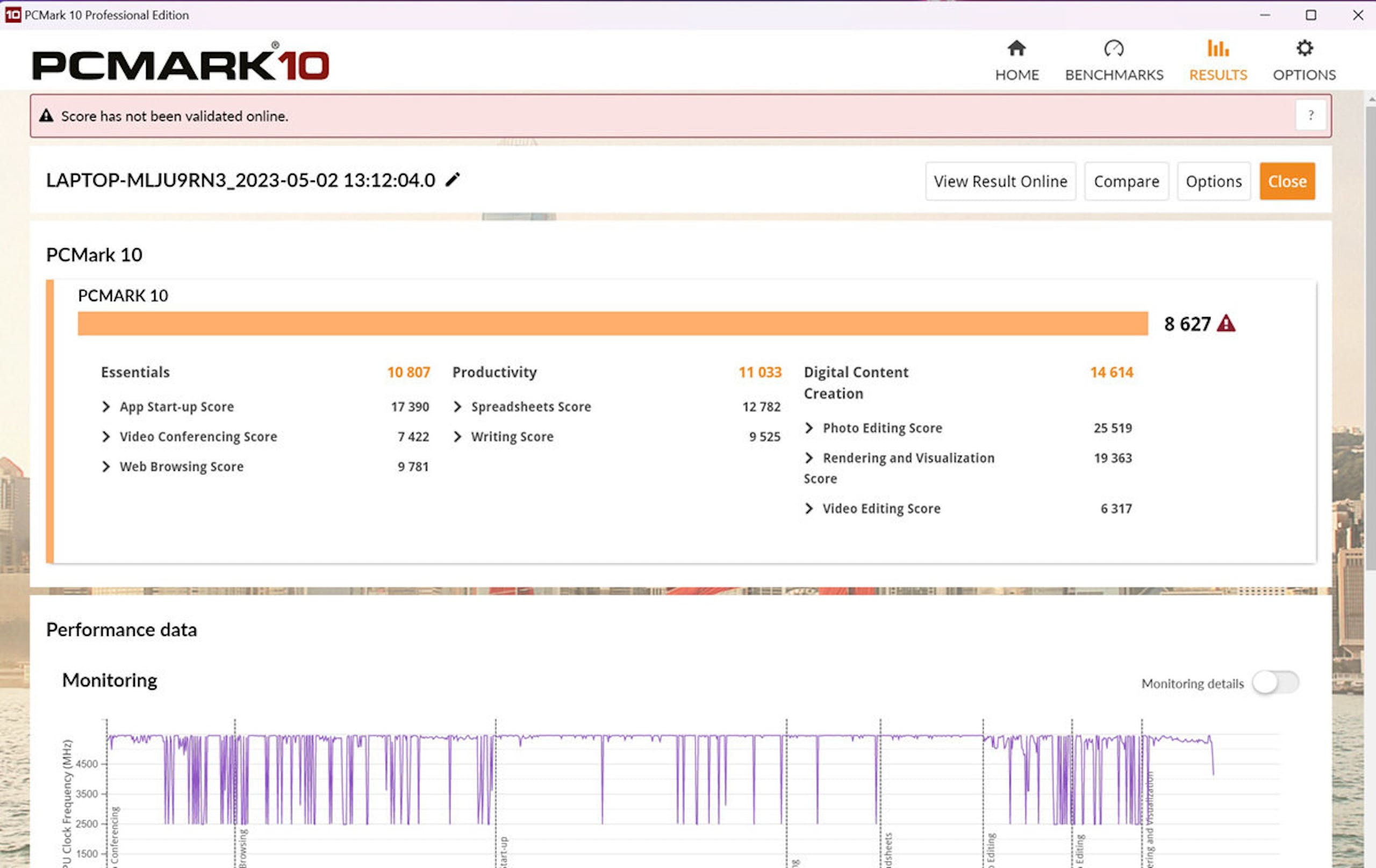

▲ PCMark 效能

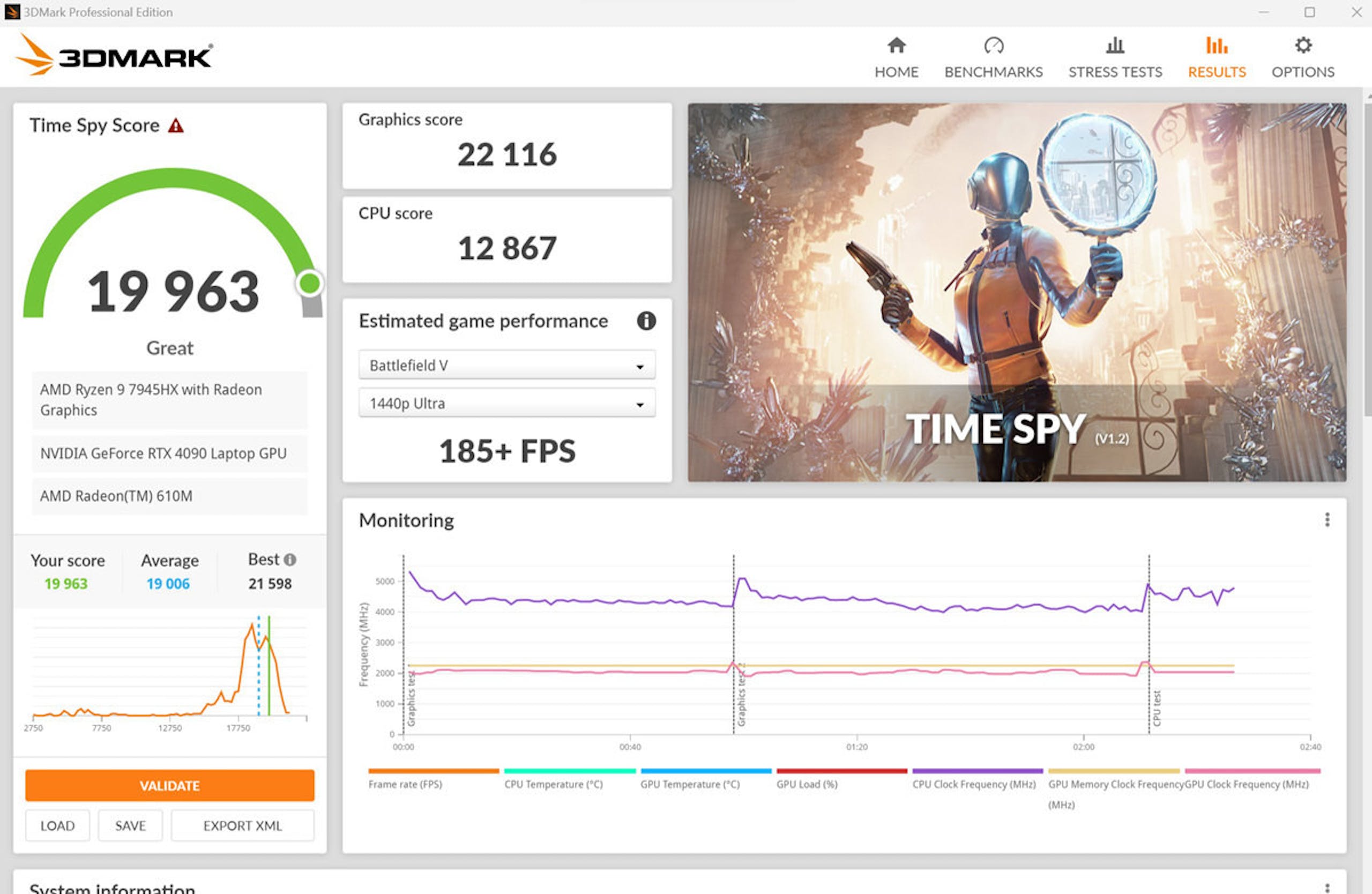

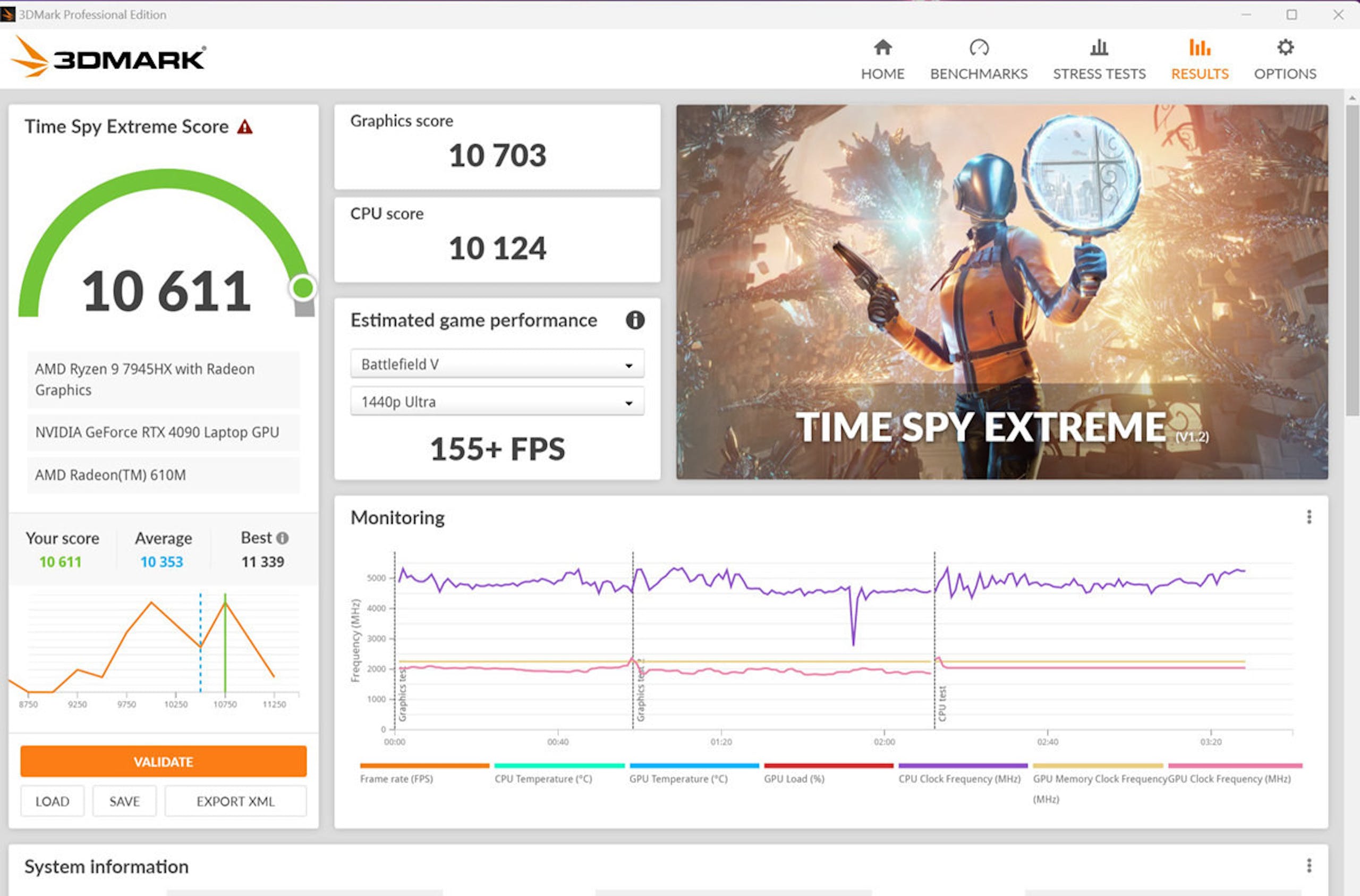

▲ 3DMark 表現

ROG Strix Scar 17 ( G733 ) 搭載的 Ryzen 9 7945HX 處理器雖架構可視為 Ryzen 7 7700X 的低電壓版,但也不僅僅是把桌上型處理器改封裝、降電壓後原封不動的搬到筆電; Ryzen 9 7945HX 能夠與獨立 GPU 進行 Dynamic Boost ,透過與 GPU 共享散熱器與供電,在搭配如 ROG Strix 17 ( G733 ) 這樣能支援 230W TDP 的散熱架構下,搭配行動版 NVIDIA GeForce RTX 4090 的效能已有著中高階桌上型電腦系統的效能演出。

▲ 20 輪 Speed Way 維持 95% 以上的效能

此外,透過 3DMark 在高效能模式進行 20 輪的 Speed Way ,仍可維持 95% 以上的峰值效能,顯見這套散熱系統即便是在長時間且持續的 AAA 遊戲遊玩,也能確保系統的效能;雖說理論上能保持 100% 峰值效能還是最理想,但別忘了這是一套搭載頂規 CPU 與 GPU 、重 3 公斤、厚度低於 2.5 公分的筆電而非桌上系統,能夠在效能模式下維持這樣的峰值效能實屬不易。

Ryzen 9 7950HX 效能表現無懼更高 TDP 的桌上型處理器

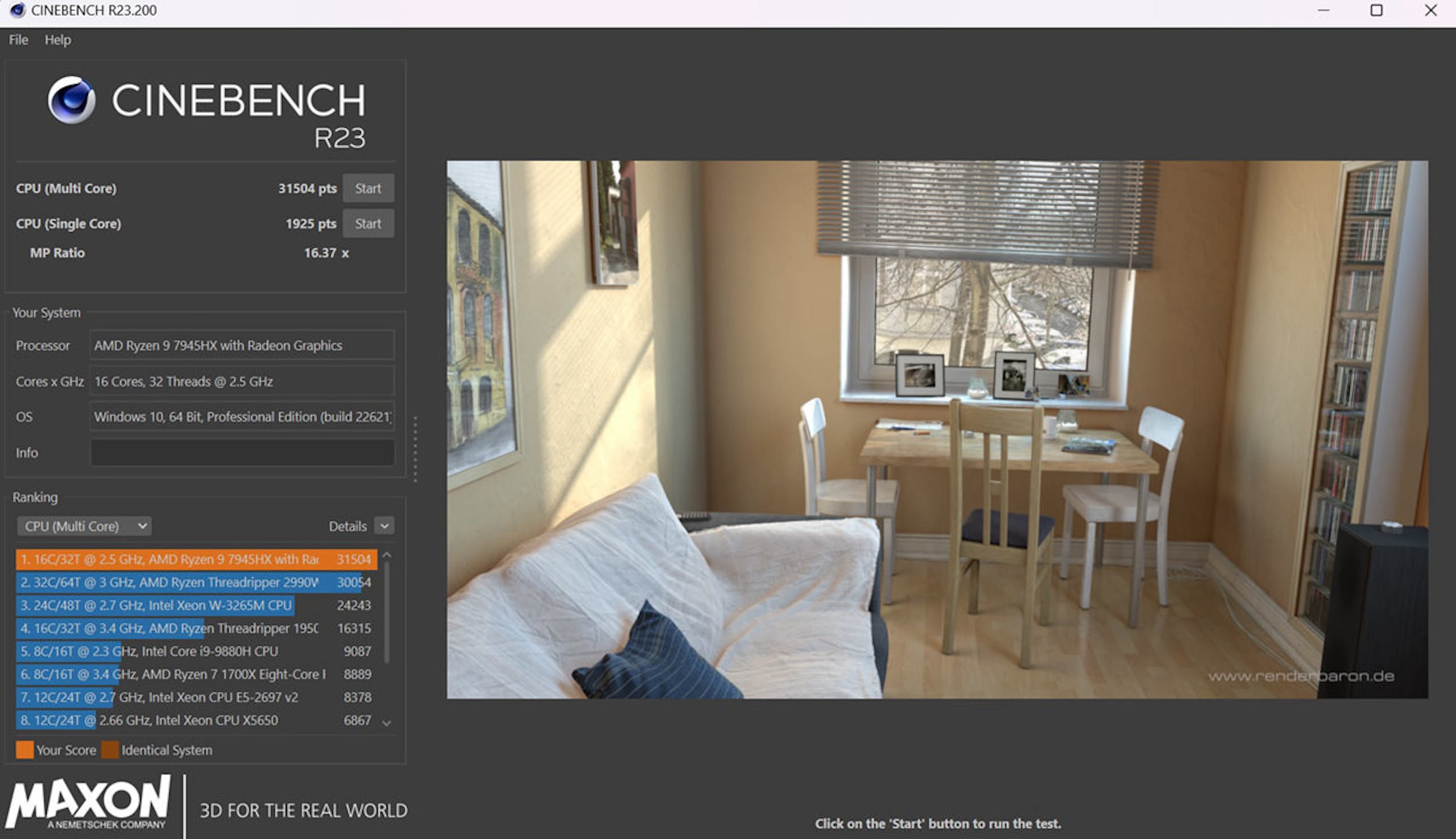

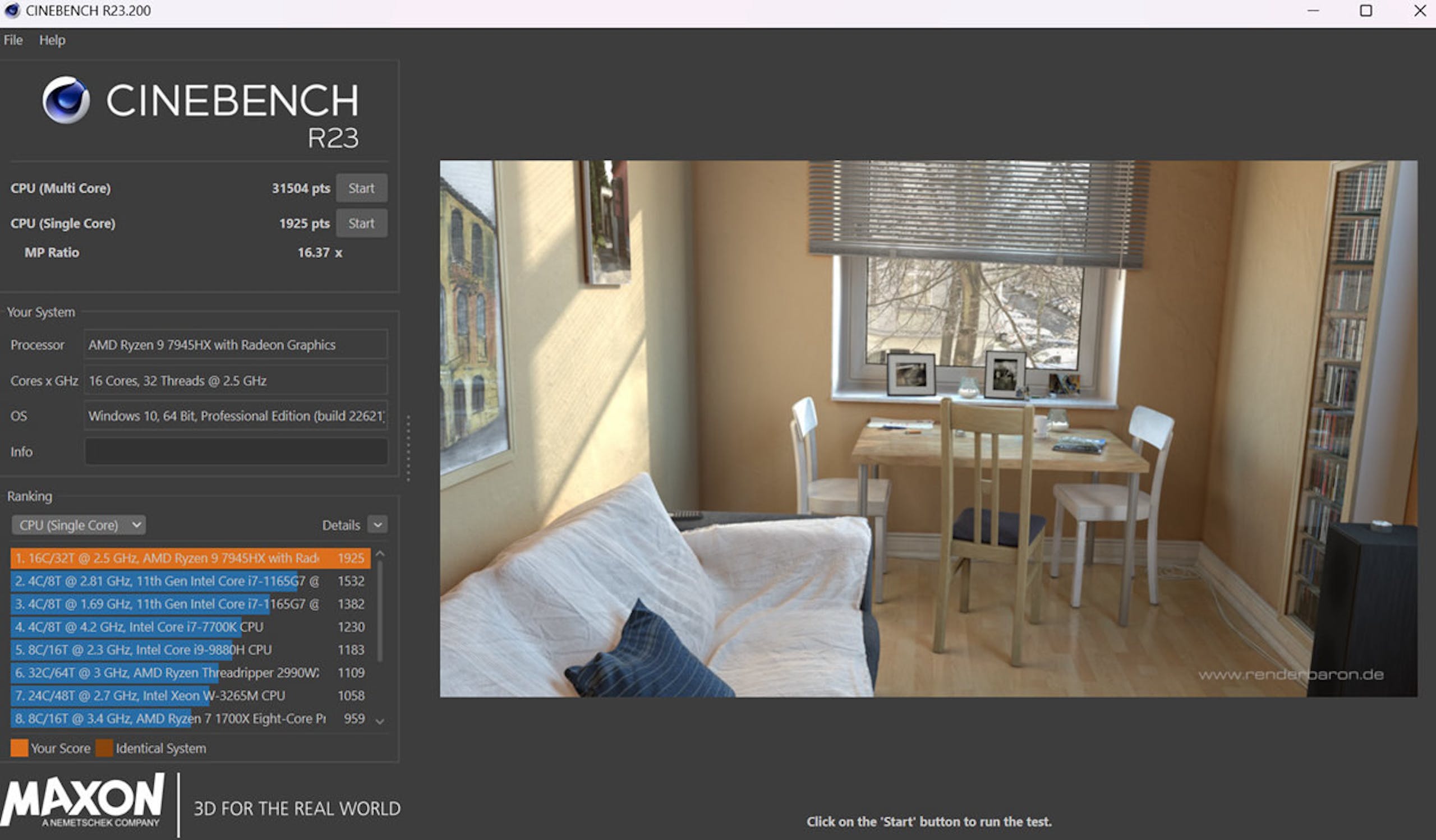

▲ Cinebench R23 表現

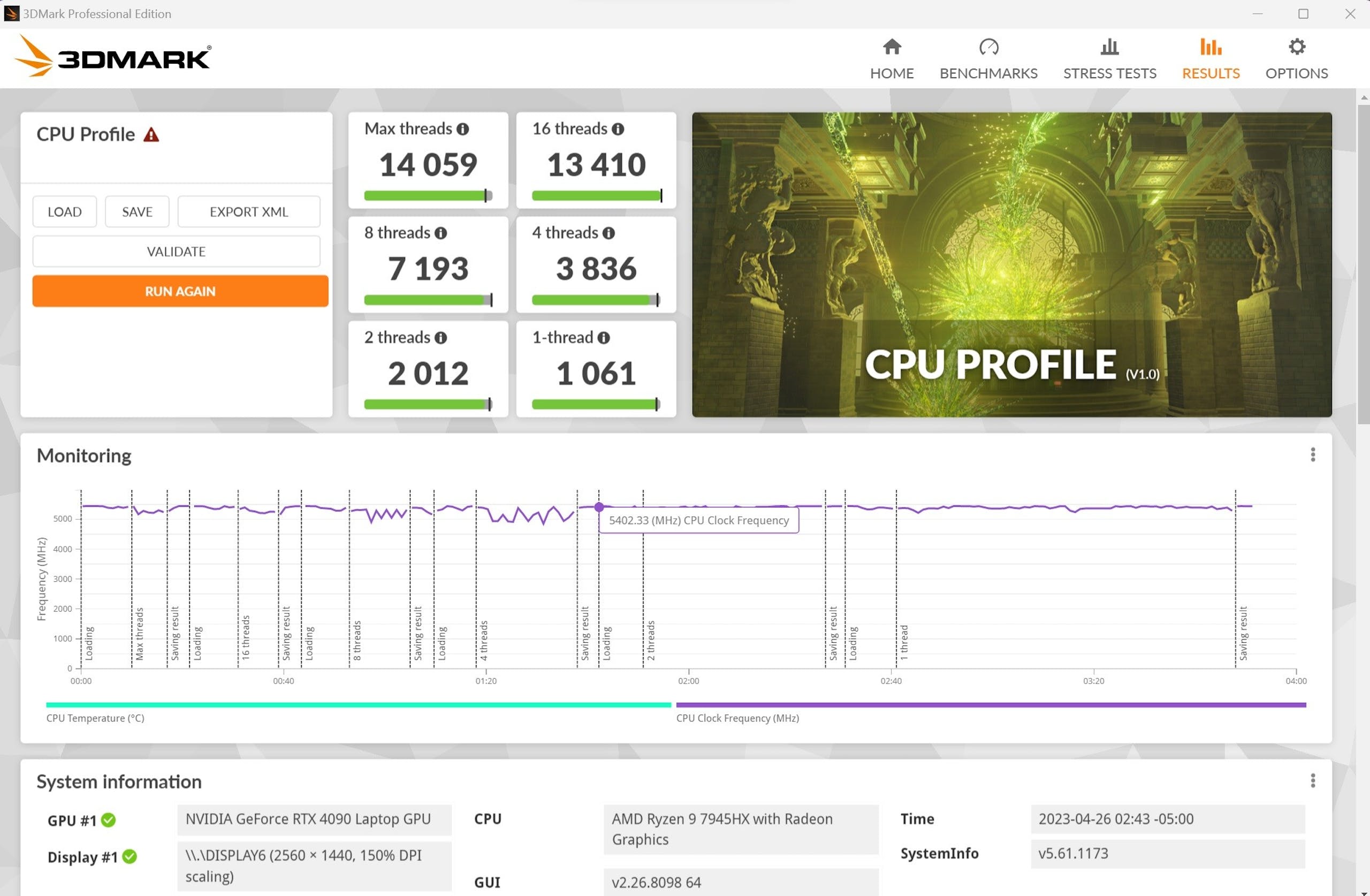

▲ 3DMark 的 CPU 效能測試表現

其中更由於 Ryzen 9 7945HX 出色的 CPU 表現,也不會出現遊戲在執行時由於處理材質解壓縮造成的瞬間掉幀,當然這也受惠 AMD Zen 4 架構帶來比前一世代更出色的效能,使其無論是在單一執行緒或多核執行皆有出色的效能表現,無論是遊戲應用或是做為內容創作或準專業影像內容編修,皆可提供可靠且近乎等同桌上型電腦的運算性能。

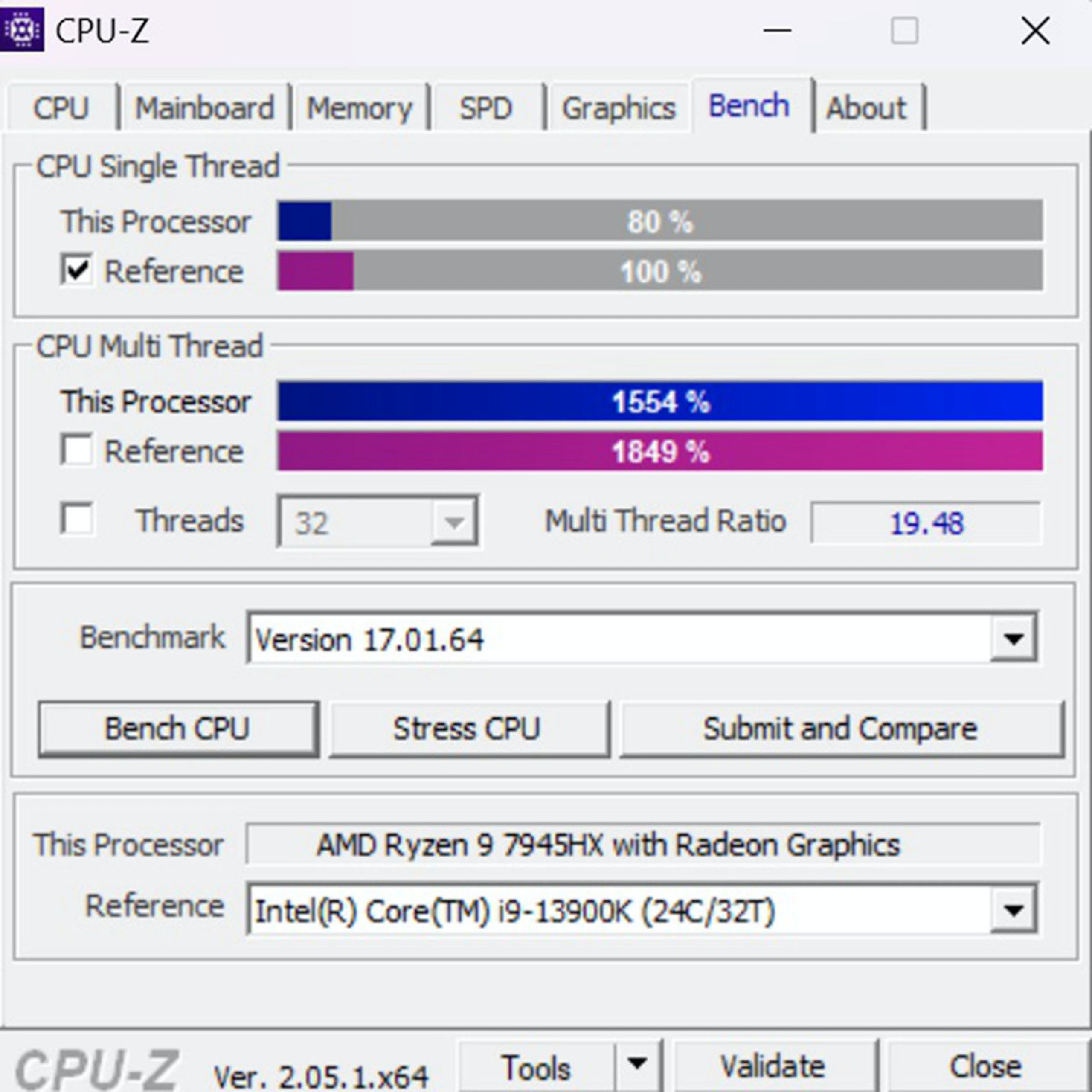

▲ CPU-Z 效能與比較

從 CPU 的測試項,可看到雖然 Ryzen 9 7945HX 為行動版處理器,但從 CPU-Z 的效能比較,單執行緒仍有 Intel 桌上型處理器 i9-13900K 約 8 成表現,多執行緒雖然核心總數少了一半以上但同樣也有 8 成水準;至於相較 AMD 自家 Zen 3 架構桌上型處理器的 Ryzen 9 5950X ,即使 TDP 較低,但無論單核與多核表現皆勝過 Ryzen 9 5950X 。

將桌上型 Ryzen 出色的效能帶到頂級電競筆電

▲ ROG Strix 17 ( G733 )等同一台帶有電競鍵盤、 240Hz HDR 螢幕的旗艦級電競桌機

ROG Strix Scar 17 ( G733 ) 展現媲美桌上型電腦的效能表現,同時相較桌上型電腦系統具備更小的體積以及攜帶性,同時搭配相容 G-Sync 的 17 吋 240Hz QHD 解析度螢幕,對於空間較為受限的租屋族,或是有需要將高效能系統帶著走的行動工作站用戶、追求頂規效能行動電競玩家。借助媲美桌上型 Ryzen 7000 處理器效能的 Ryzen 9 7945HX ,無論是玩家、創作者或專業工作者,皆可在優異的 CPU 效能基礎,發揮極致的整體運算性能。

▲ AMD Ryzen 平台在頂級電競也如同桌上型平台一樣展現極致的效能

雖然由於過往在行動市場無論是運算效能或是通到限制, AMD 平台往往難登殿堂級電競系統領域,不過隨著 Ryzen 平台不斷在架構、通道與支援現代化筆電應有的各項技術,當前 Ryzen 9 7945HX 從針對筆電的技術如支援 Dynamic Boost 、先進電力管理功能,乃至高效能的運算力與足以發揮高階 GPU 、 SSD 的高速通道等一應具全,對玩家而言,選擇 AMD 平台電競筆電也不必擔憂效能。

1 則回應