Intel 在 2022 年末宣布重返獨立顯示卡市場,並推出 Arc A770 與 Arc A750 兩款產品,不過上市初期受到架構設計因素,對於舊世代 API 遊戲的表現相對不理想,但偏偏許多熱門電競遊戲就是使用這些舊世代 API ;經過多個月驅動不斷強化, Intel 終於在 2023 年把驅動架構砍掉重練推出大幅改善舊世代 API 相容性的新版本,這次 Intel 也提供當前市場價格已經落在新台幣 7,000 元附近的 Arc A750 官方信仰版供評測。

▲媒體評測給了一個暗藏玄機的紙箱,但應該不是消費者拿到的樣貌就是

▲不是啊...一個被貼得破破爛爛的紙箱裡面居然這麼酷炫

▲把左右掀開時 Arc A750 的正式盒裝還會浮上來耶...

▲是紙條、 Intel 在紙箱裡面加了可以把盒裝撐起來的紙條

Arc A750 是隸屬 Intel Xe HPG 計畫當中第一世代 Alchemist 架構的產物,主要鎖定中階與主流等級的遊戲娛樂需求,定位於 1080P 特效全開的流暢體驗,晶片採用台積電 6nm 製程生產; Arc A750 具備 28 組 Xe-Core /光線追蹤引擎與 488 個 XMX 引擎,此外也支援先進的 AV1 編解碼,時脈設定在 2,050MHz ,配有 8GB GDDR6 記憶體,並提供 3 組 DisplayPort 2.0 、一組 HDMI 2.1 ,唯獨較尷尬的是需使用 6+8 Pin 供電與達 225W 的 TDP 。

▲ Arc A750 的正式盒裝

▲簡約的風扇遮罩設計

雖然 Intel 也曾是獨立顯示卡的供應商,然而畢竟已經是近 30 年前的事情,要重新與板卡品牌建立關係需要時間,故目前台灣零售市場能夠直接取得的 Arc A750 只有這款 Intel 官方版本; Arc A750 卡長約 28.5 公分,採用雙 Slot 設計,風扇遮罩造型酷似 Arc A750 ,唯獨原本外圈的 RGB 光帶改成鍍鉻條,不過保留會發出白光的 Intel Arc 字樣。

▲靠近風扇的地方有如火山口般的立體造型

▲造型背板

▲ PCIe Gen 4 通道

▲主流的 1 HDMI + 3 DP

在系統組合方面,雖然筆者手中有 i9-13900K,不過筆者認為除了效能殺雞焉用牛刀外,考慮此價位的消費者恐怕搭配的處理器也會是主流級,筆者手邊並未有完全符合條件的處理器與主機板,故搭配 i5-13600K 、微星 MPG Z790I EDGE WIFI 、金士頓 DDR5 5600 16GB x 2 作為組合,不過筆者認為較務實的組合應該是搭配 i5-13500 、 B760 晶片(甚至更便宜一些的 B760 晶片)的 DDR4 主機板更合適一些。

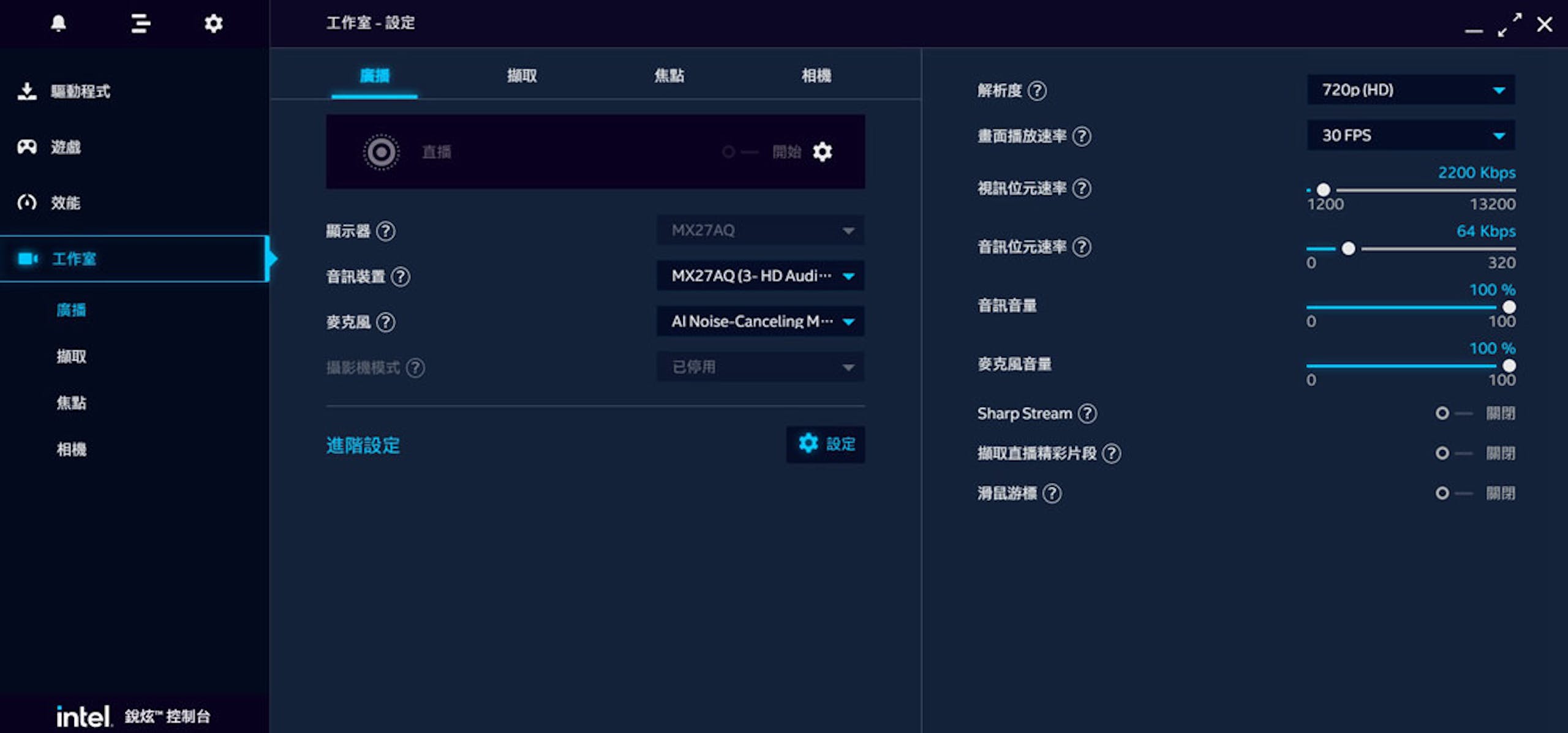

▲ Arc 的管理介面,也有遊戲最佳化功能

此次筆者搭配的驅動程式是 Intel Graphics Driver 31.0.101.4091 ,是驅動架構大改過的版本,不過筆者覺得比較困擾的是不曉得是 Intel 與微軟在軟體權限未談妥或是其它問題,在預設的安全性每次重新開機都慧要求確認權限,即便不是 Arc A750 而是 Intel 內顯的驅動也有相同的現象; Arc 顯示卡提供免登入帳號的管理功能,也具備遊戲最佳化、遊戲內擷取功能,不過並未具備遊戲節圖,只能使用各遊戲服務入口的截圖功能擷取。

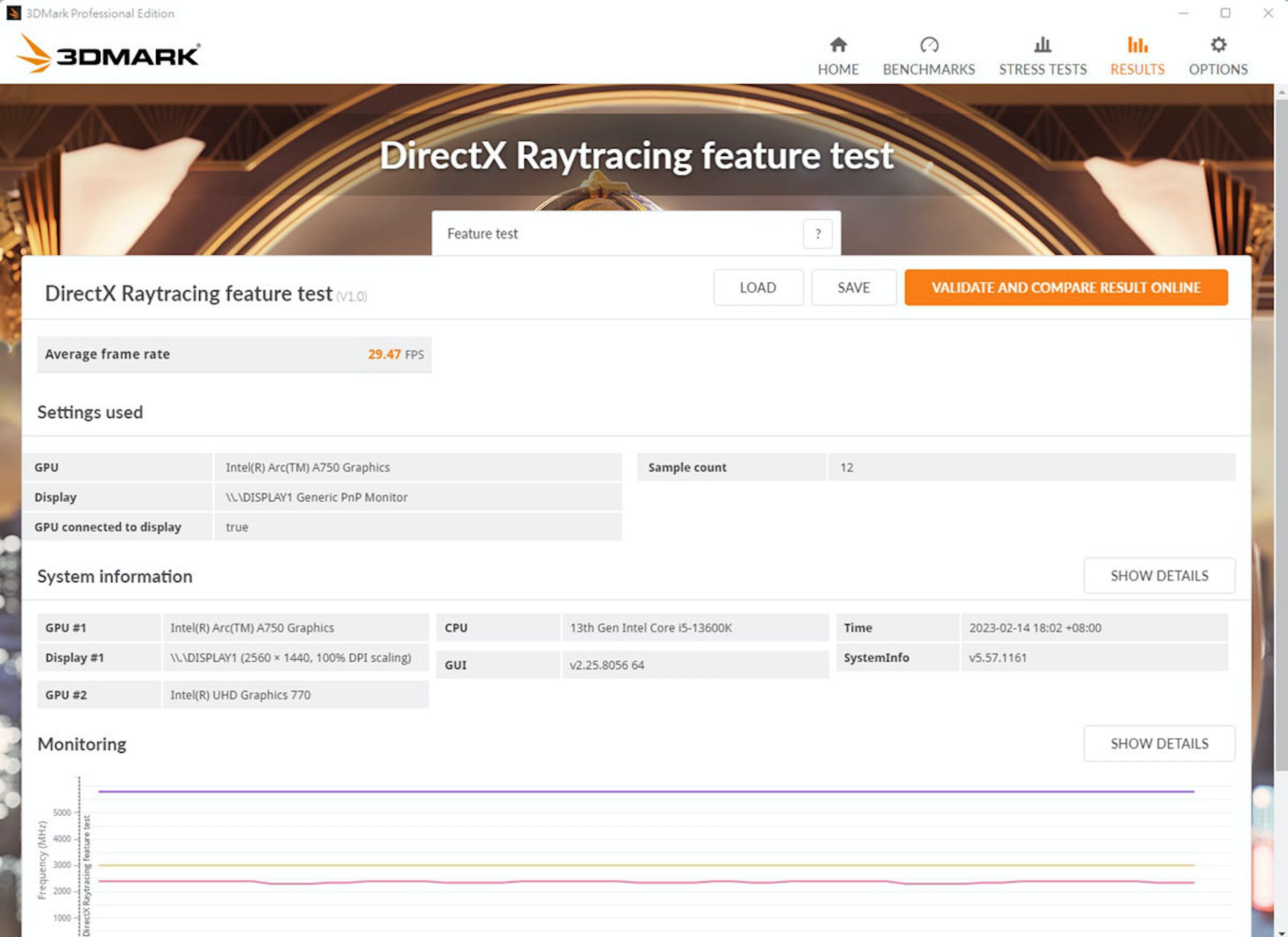

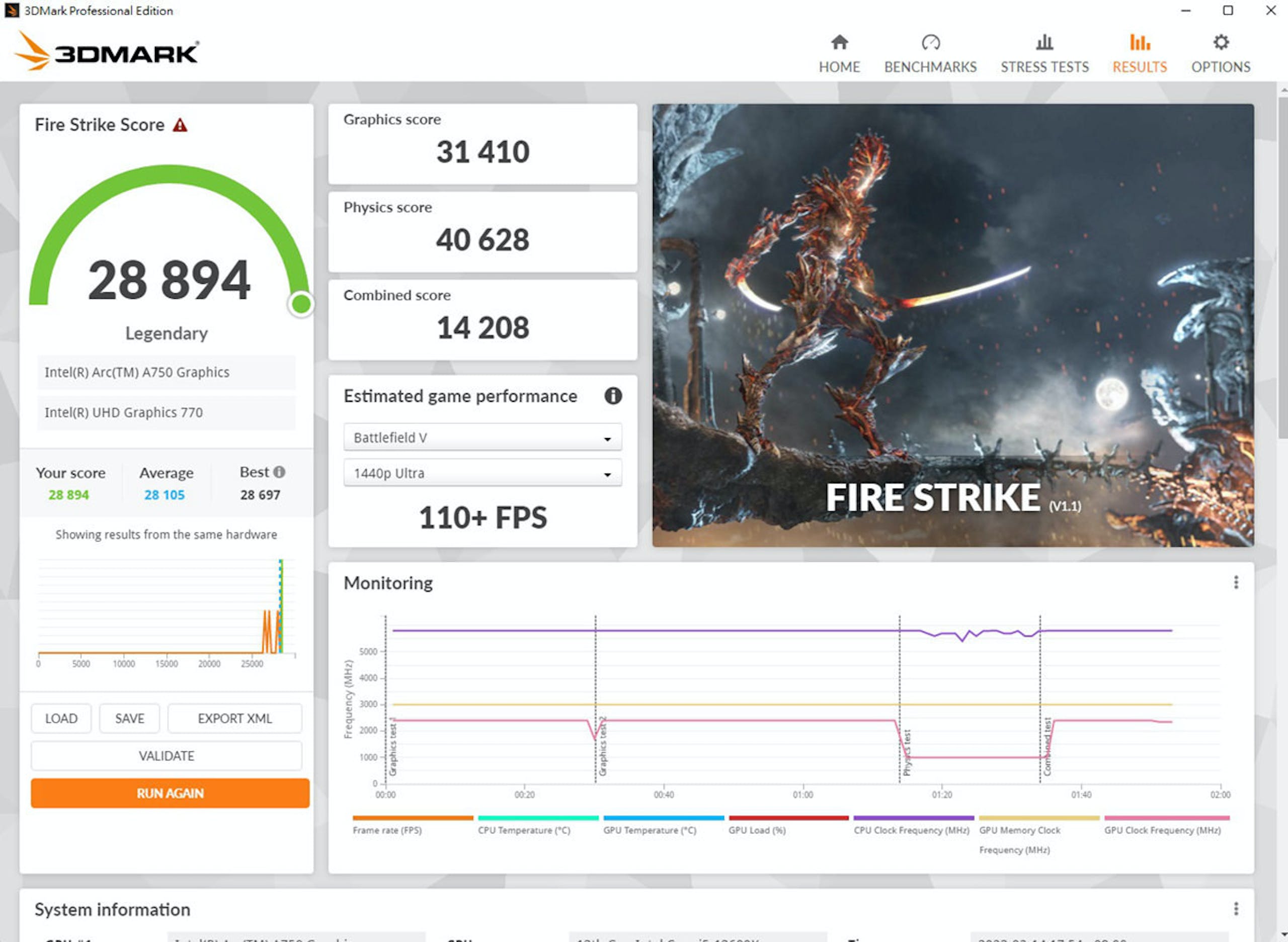

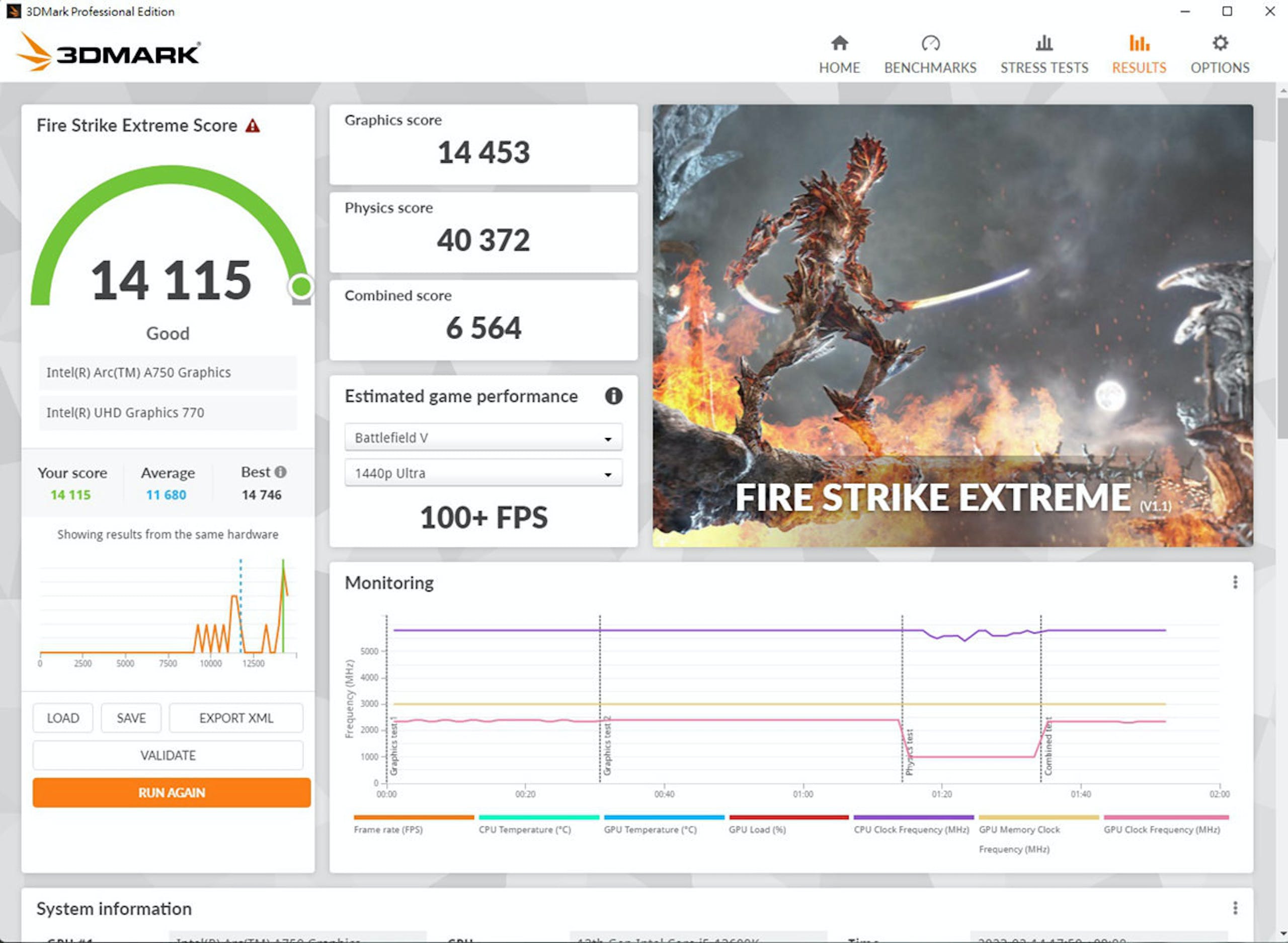

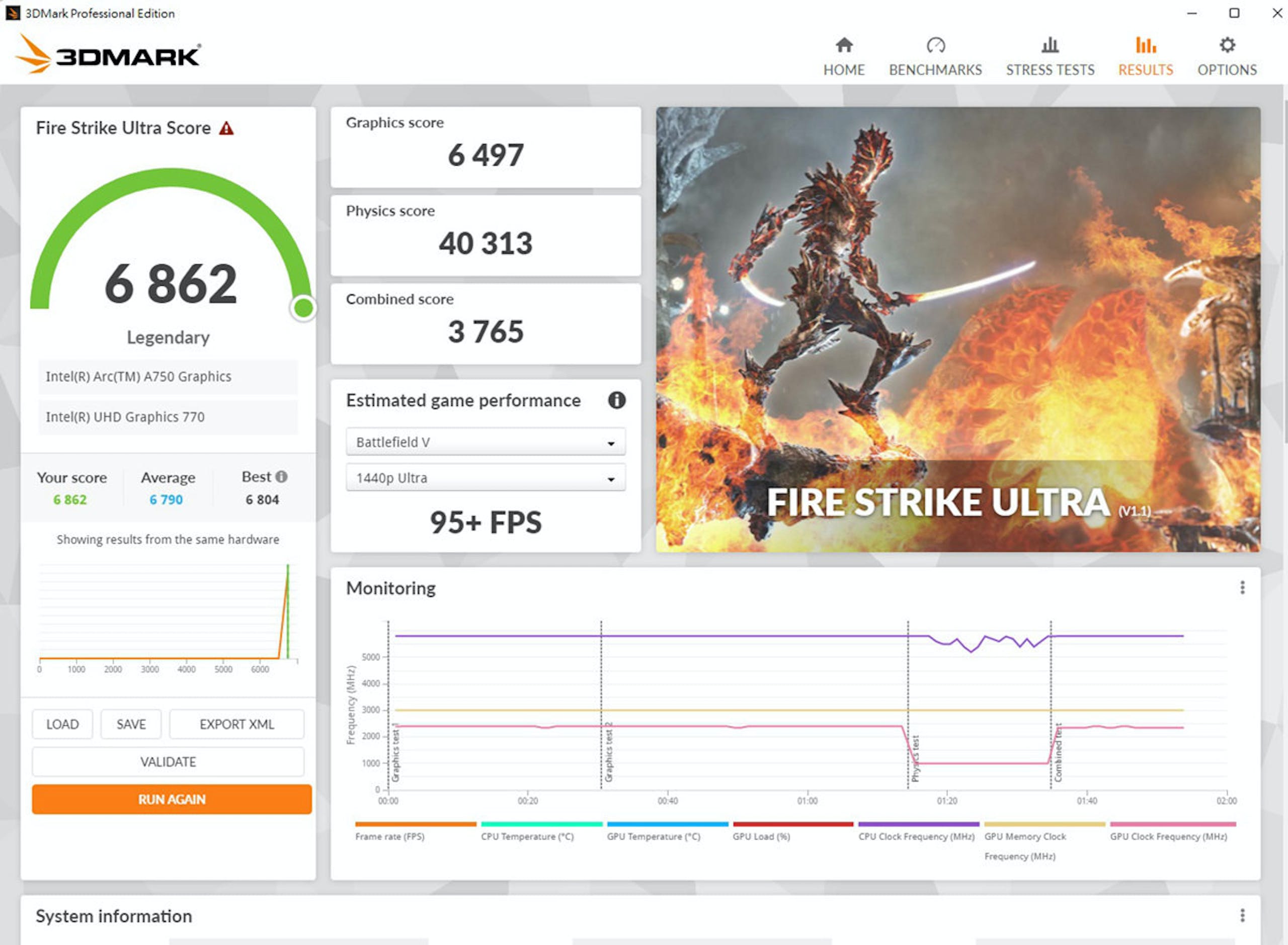

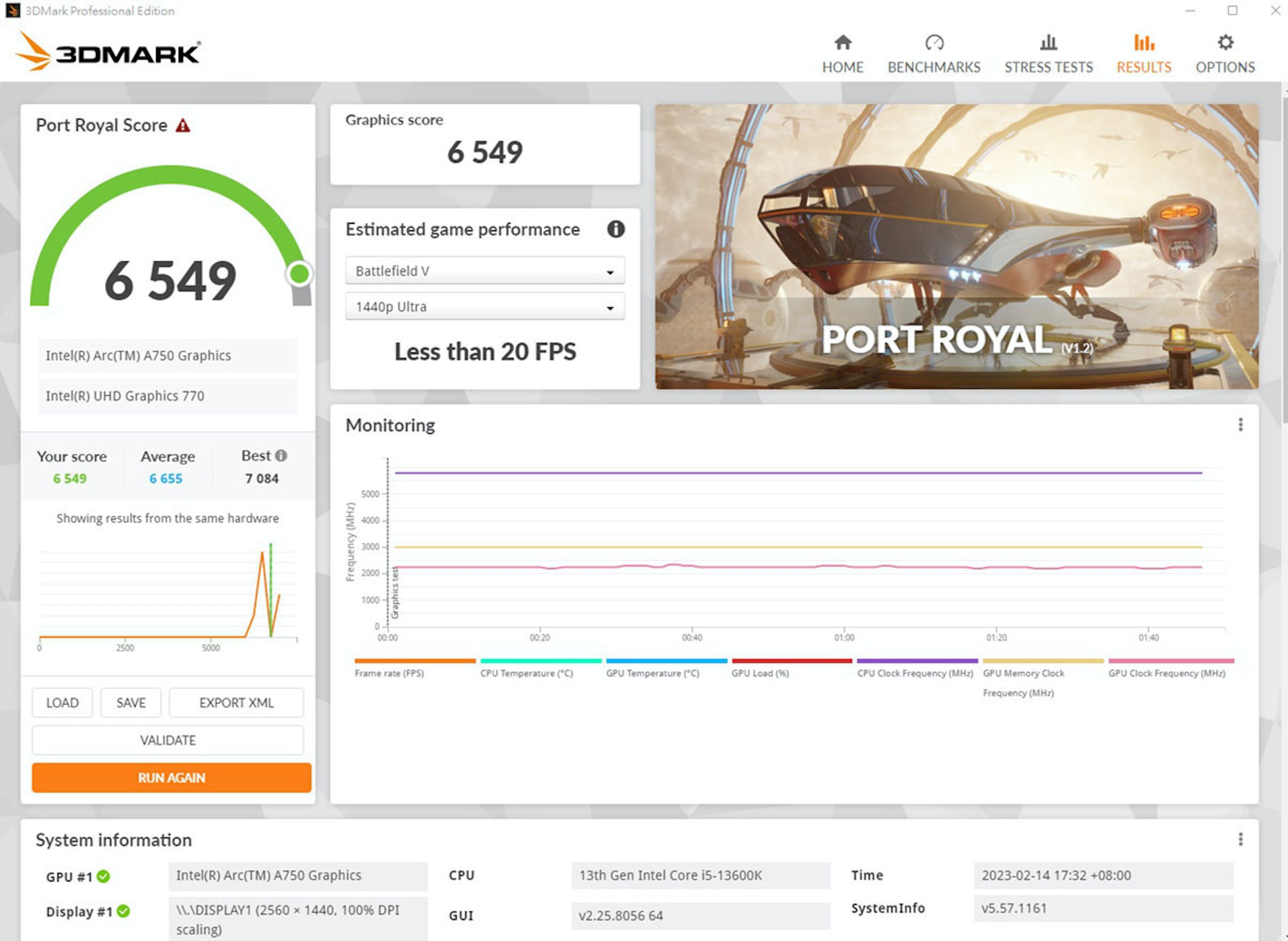

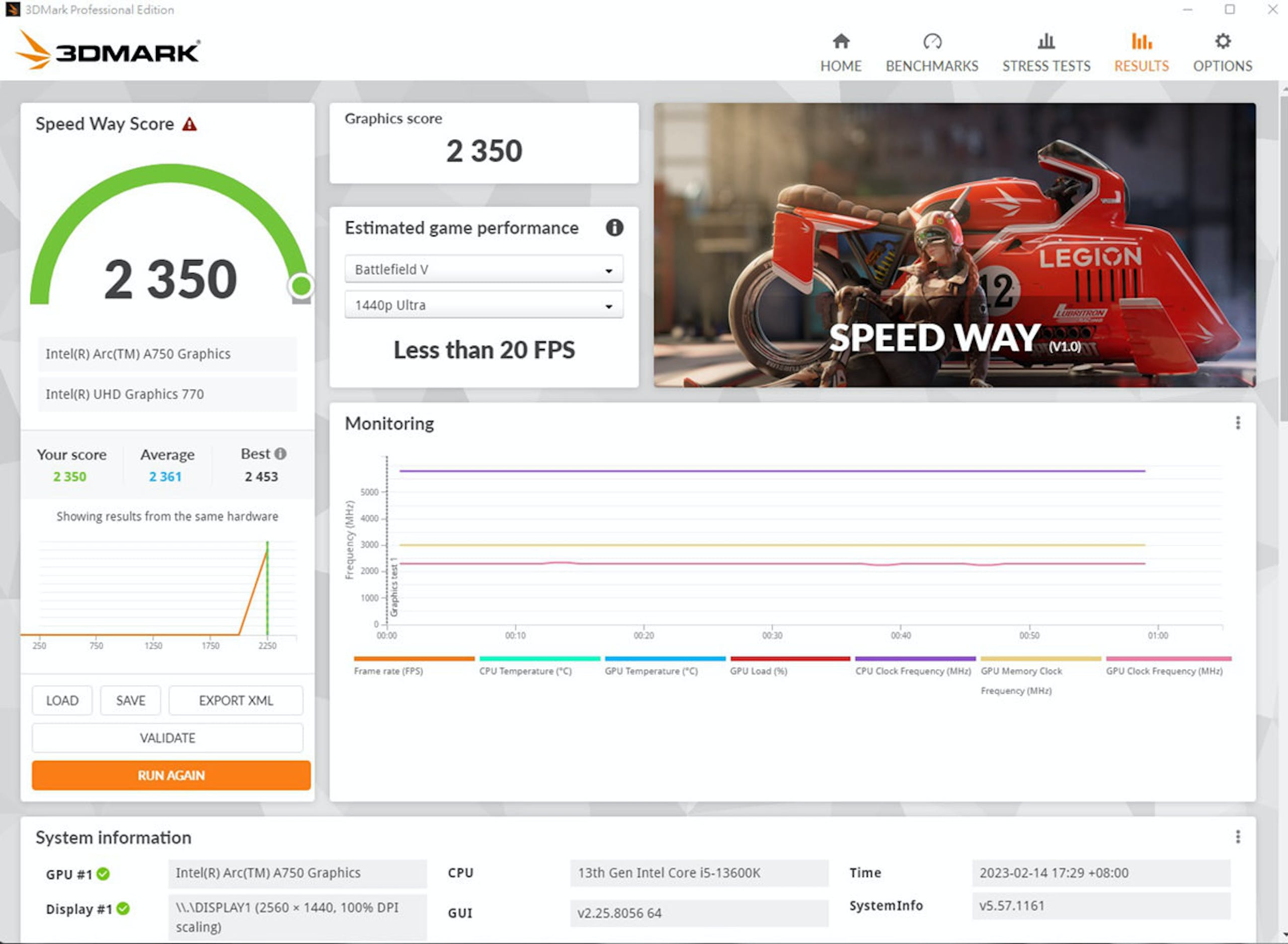

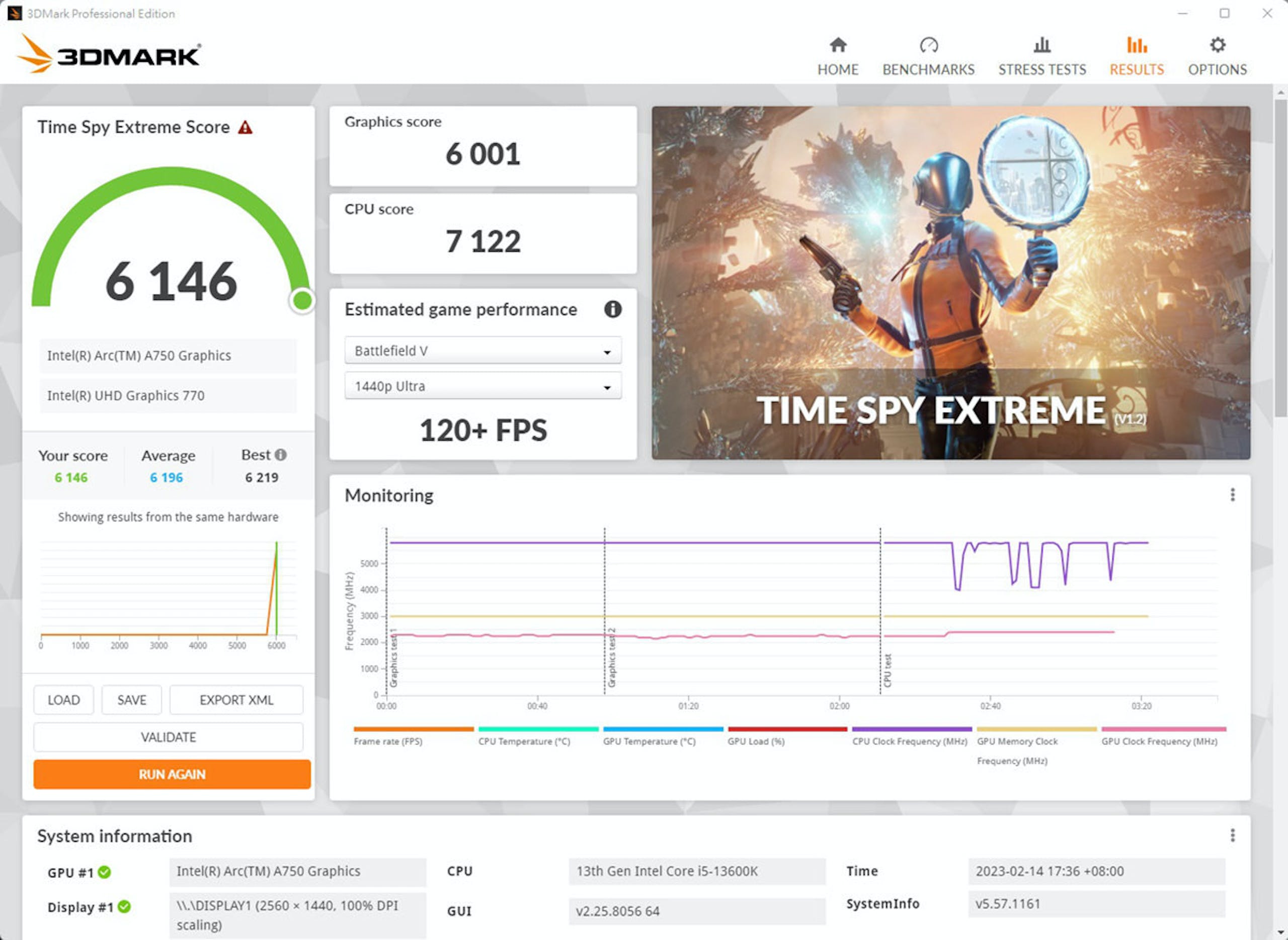

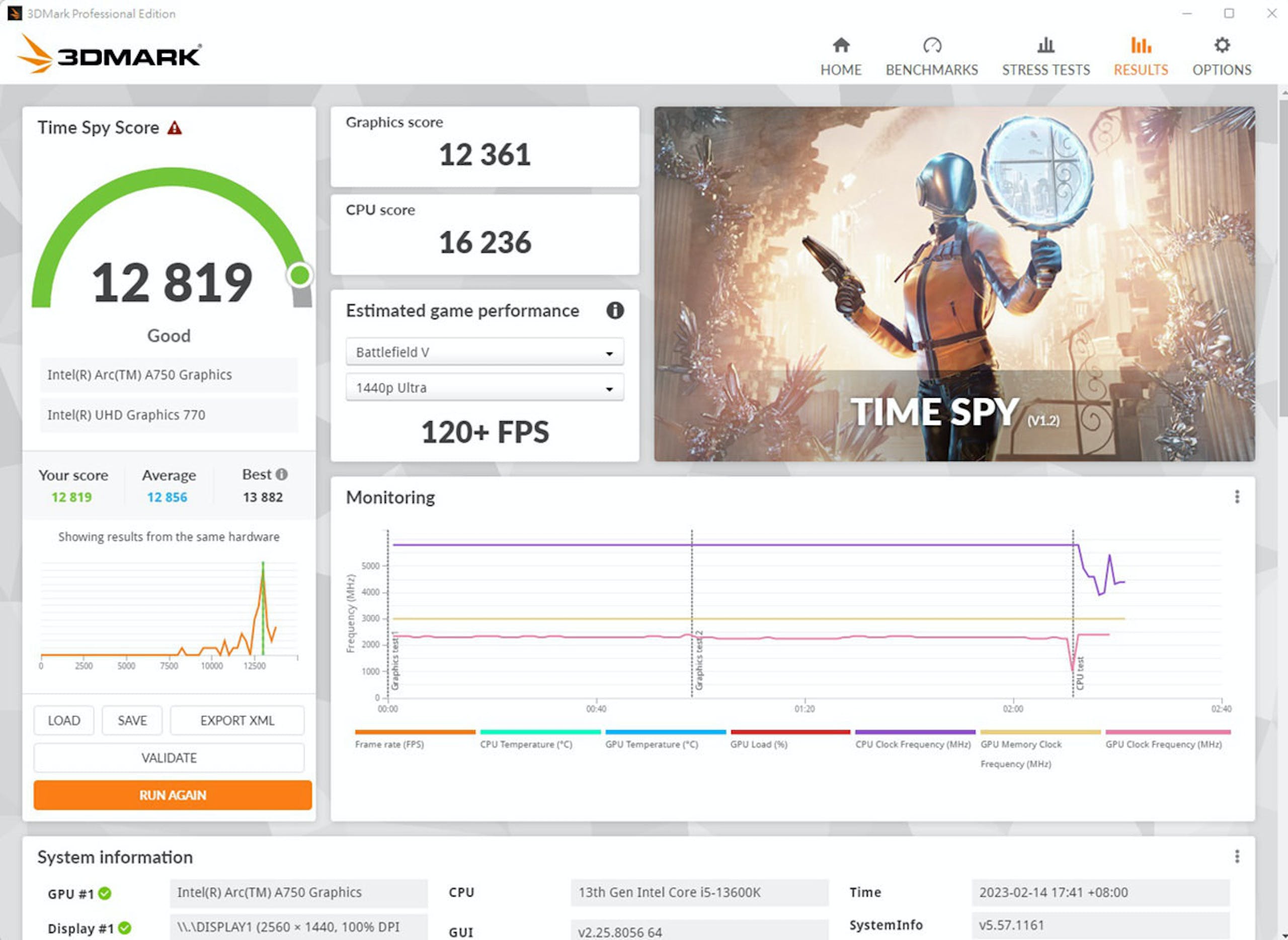

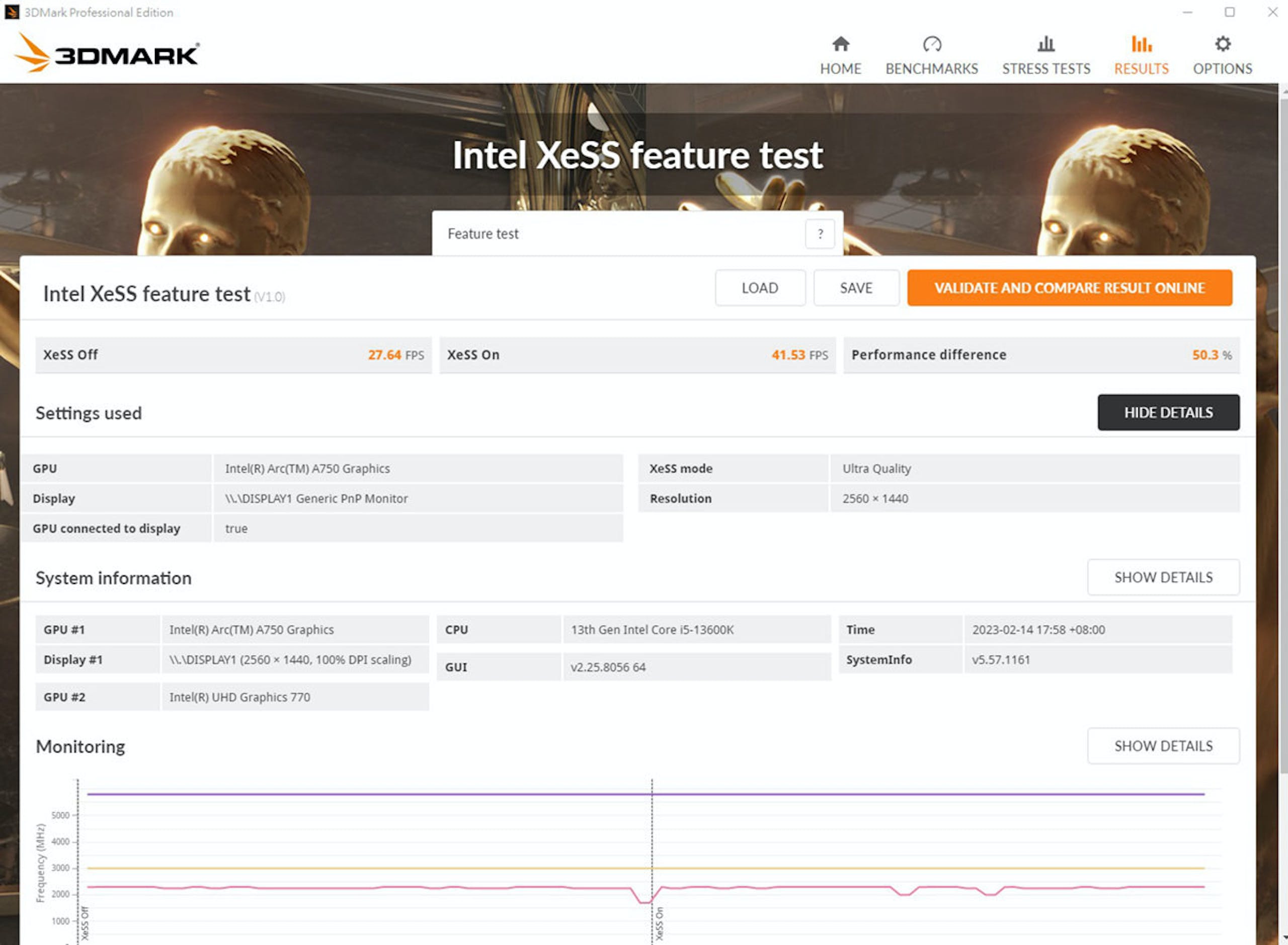

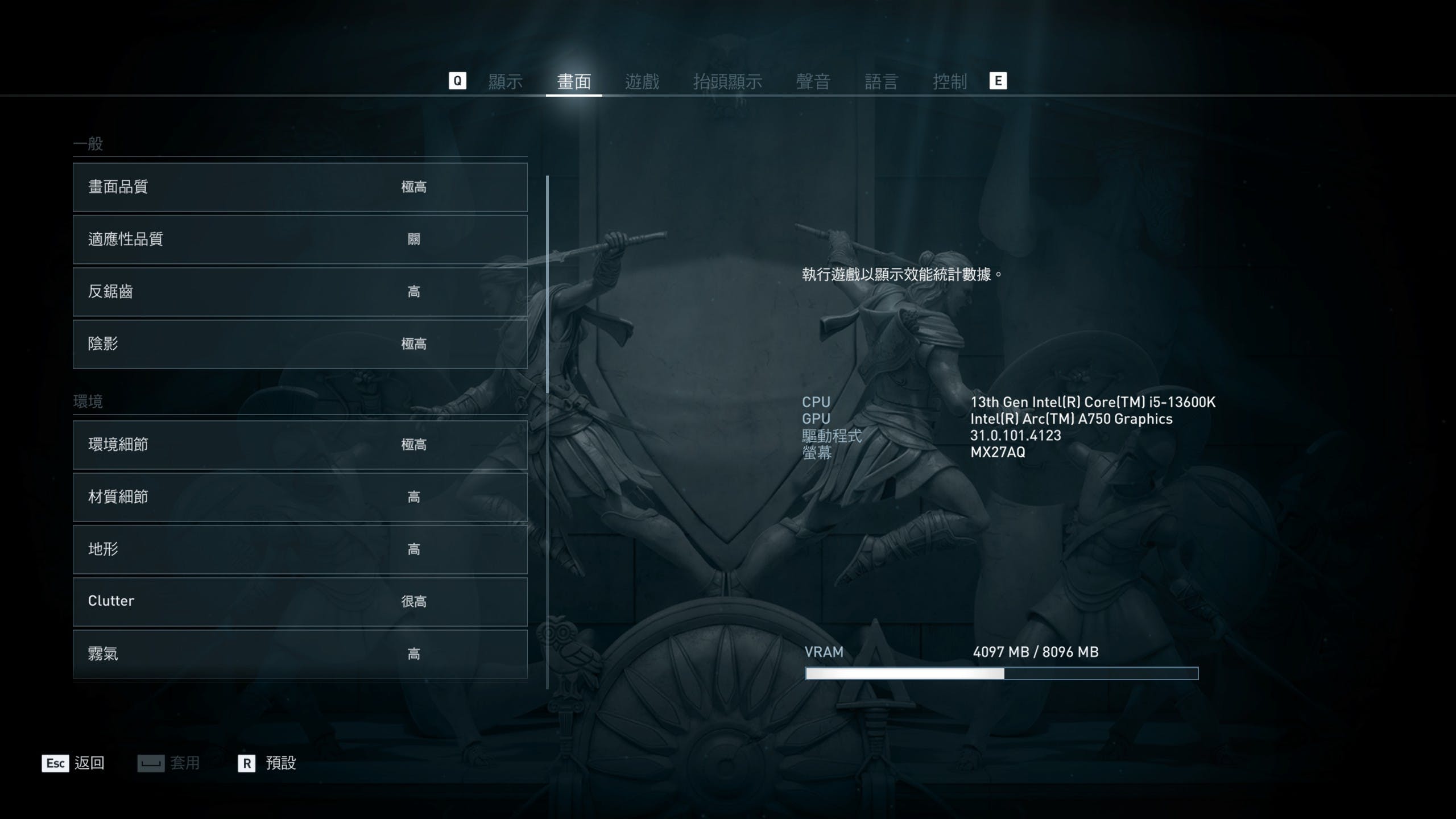

▲基本效能測試

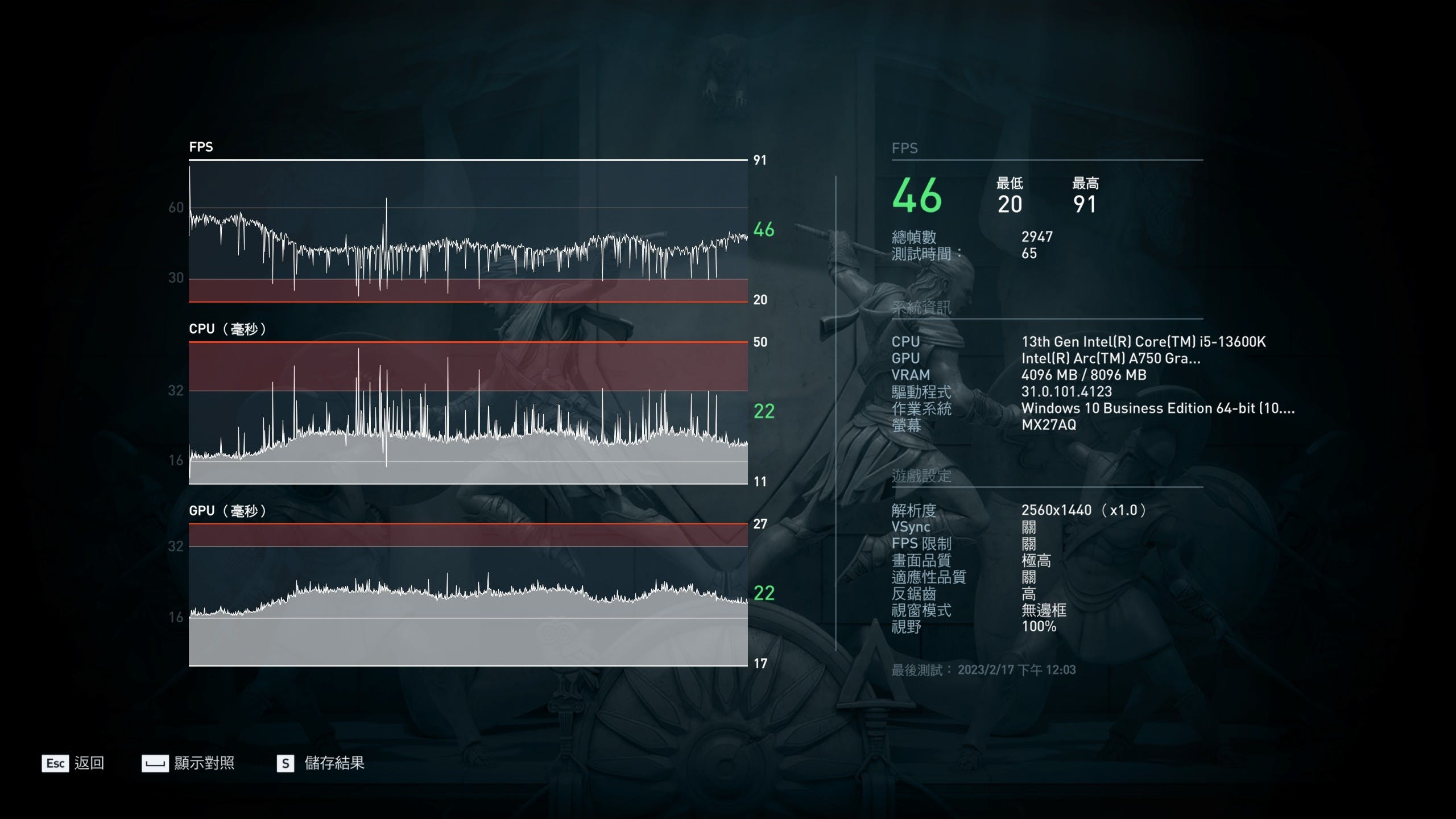

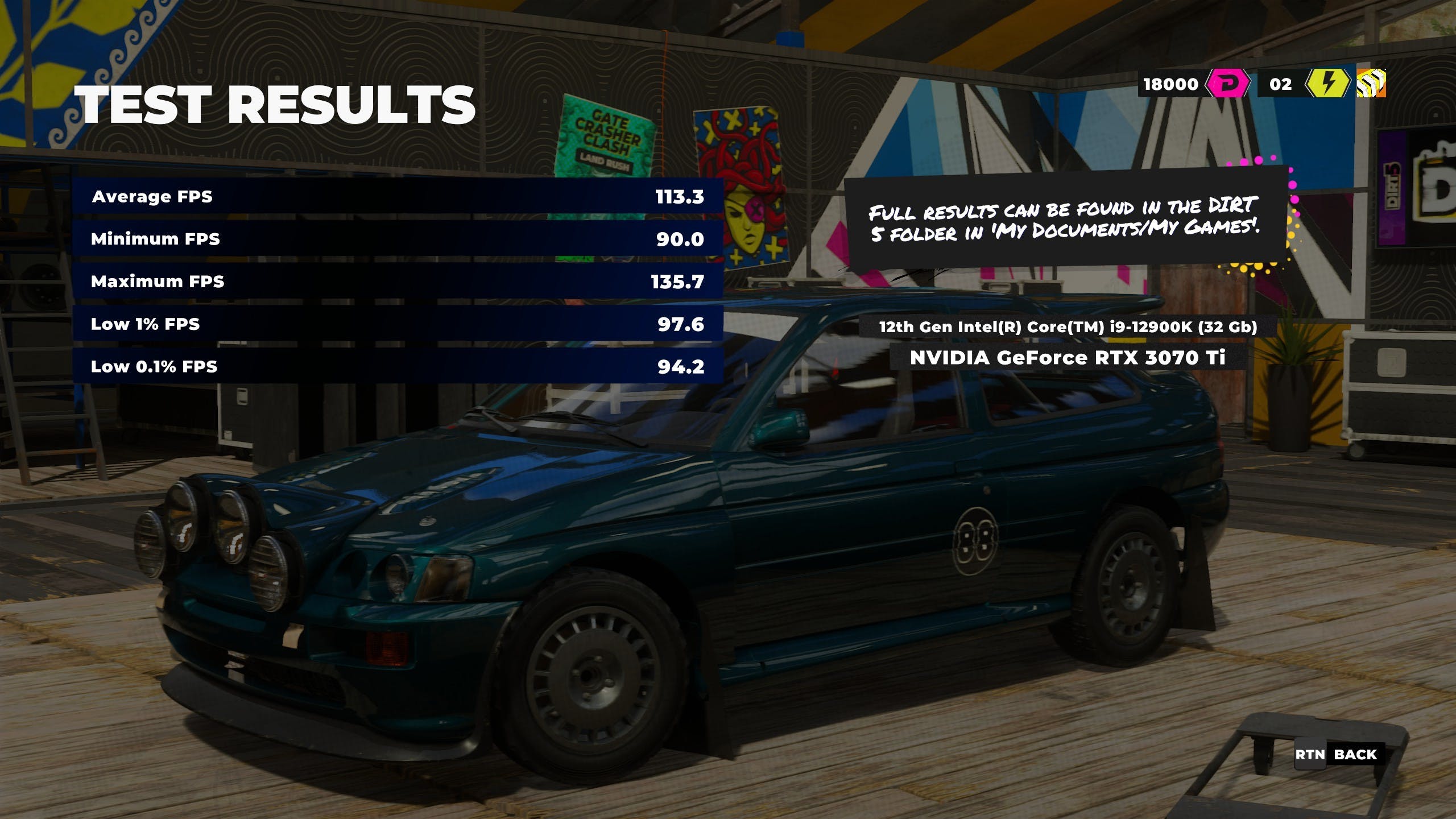

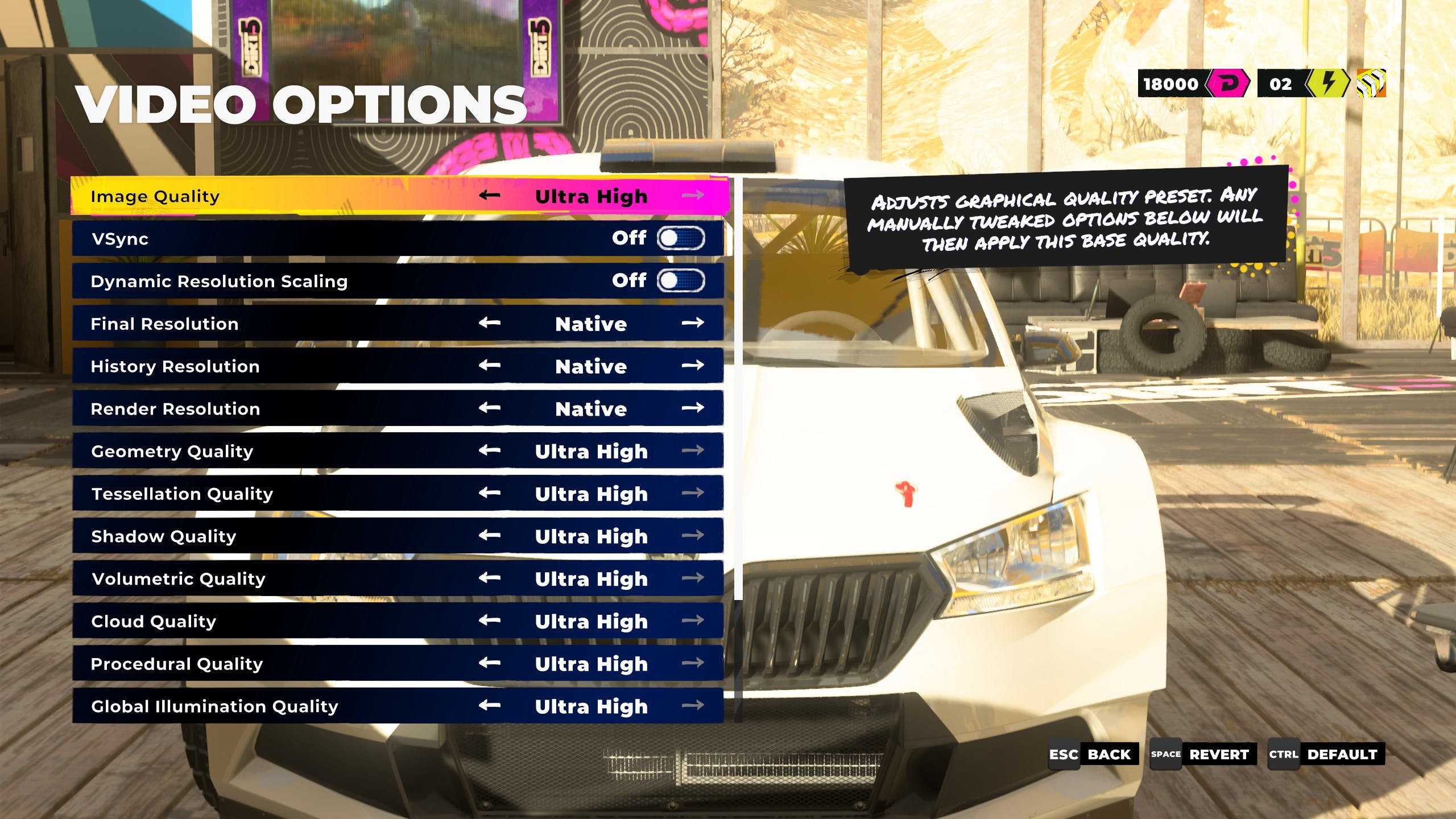

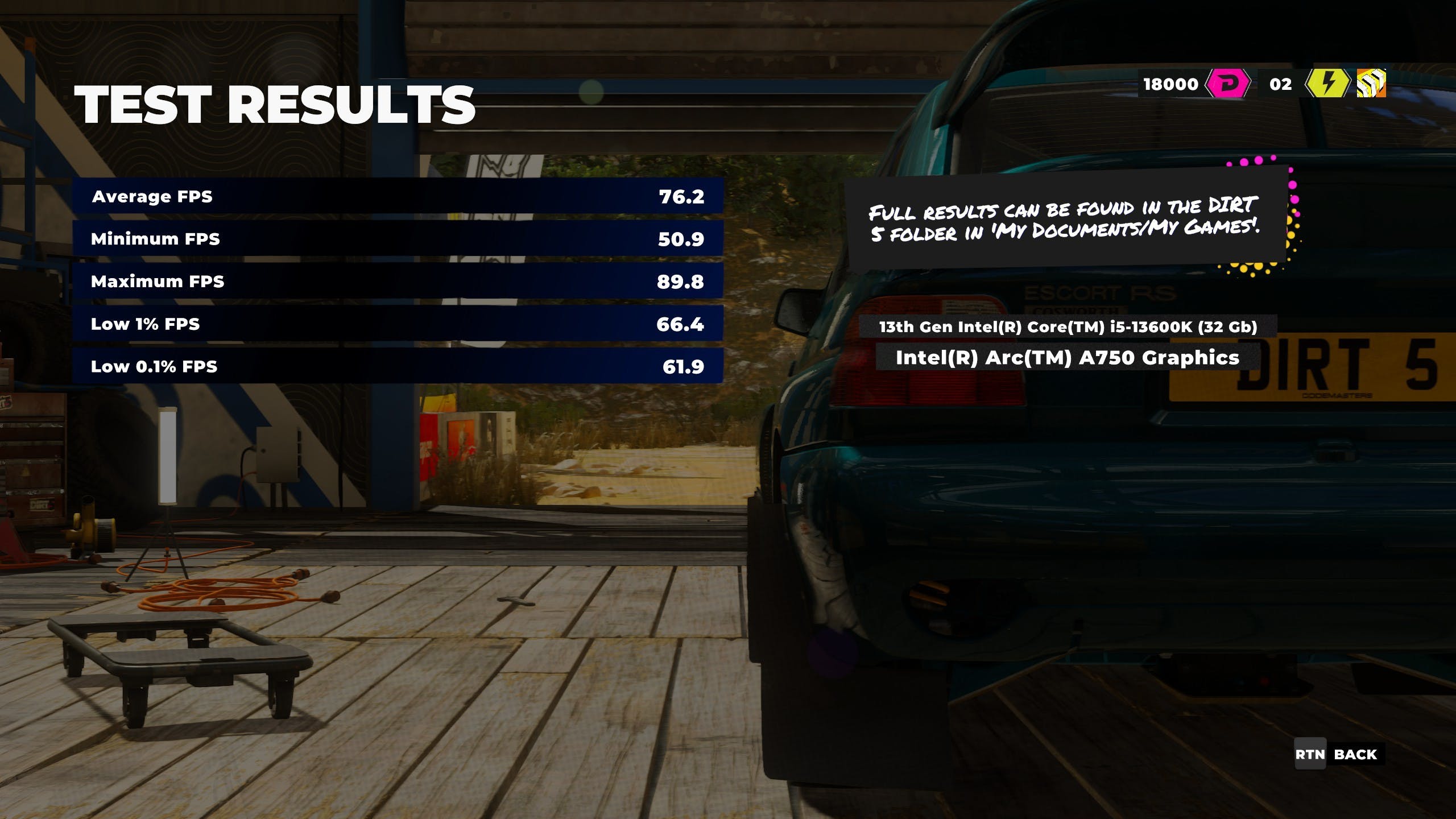

筆者以多款遊戲與測試軟體進行實測,實際的表現相當出色,多半作品於 FullHD 都能獲得極度的流暢性,尤其是新式 API 遊戲若能搭配 Intel XeSS 或 AMD FSR 皆可在中至高特效的 1440p 有 60P 前後的表現,但是遇到部分使用舊式 API 的遊戲就比較吃虧一些,例如火線獵殺、俠盜獵車手 4 ( GTA 4 ),然而刺客教條:奧德賽則會出現瞬間嚴重掉幀的問題,就不清楚到底是驅動的問題或是 UBI 的鍋了。

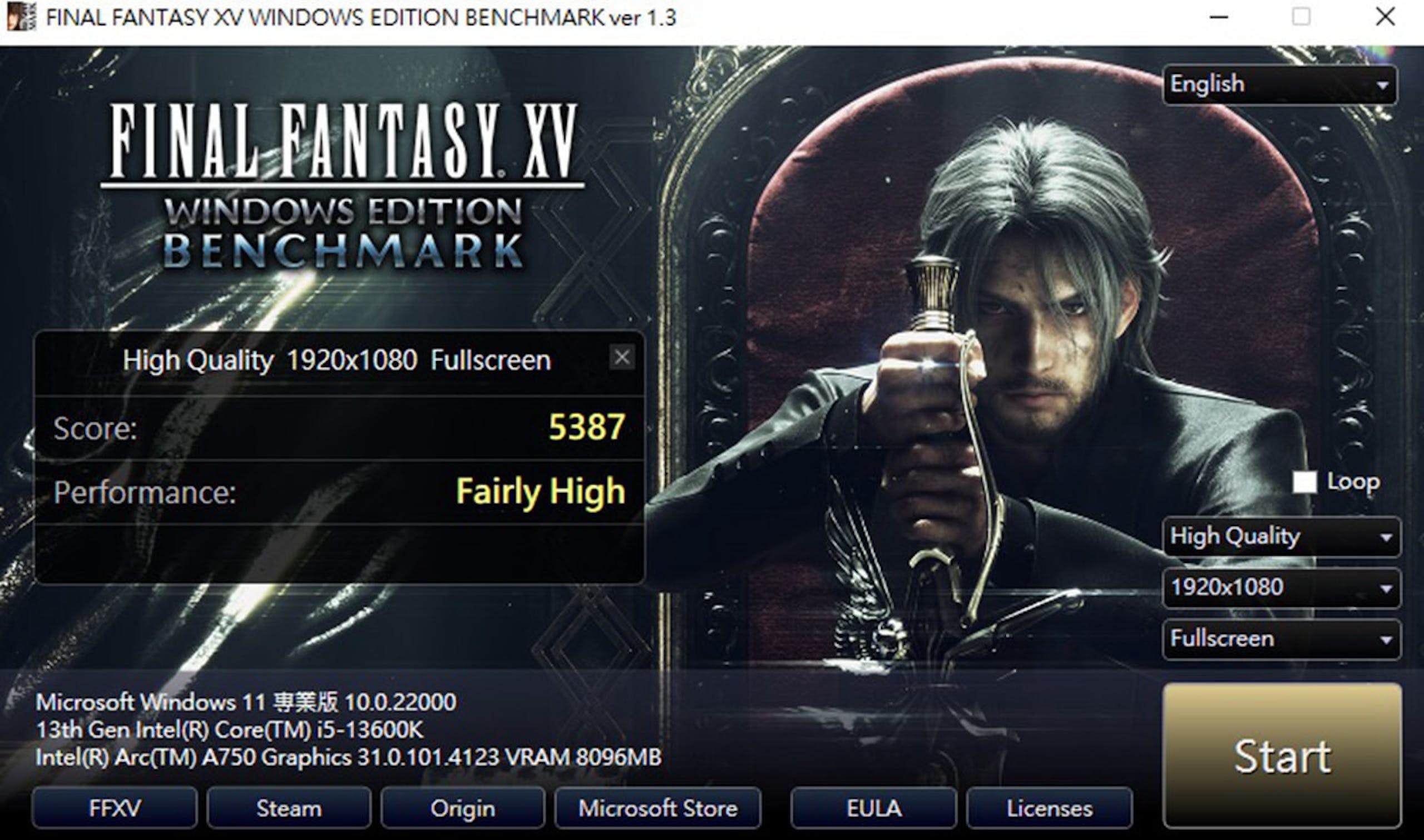

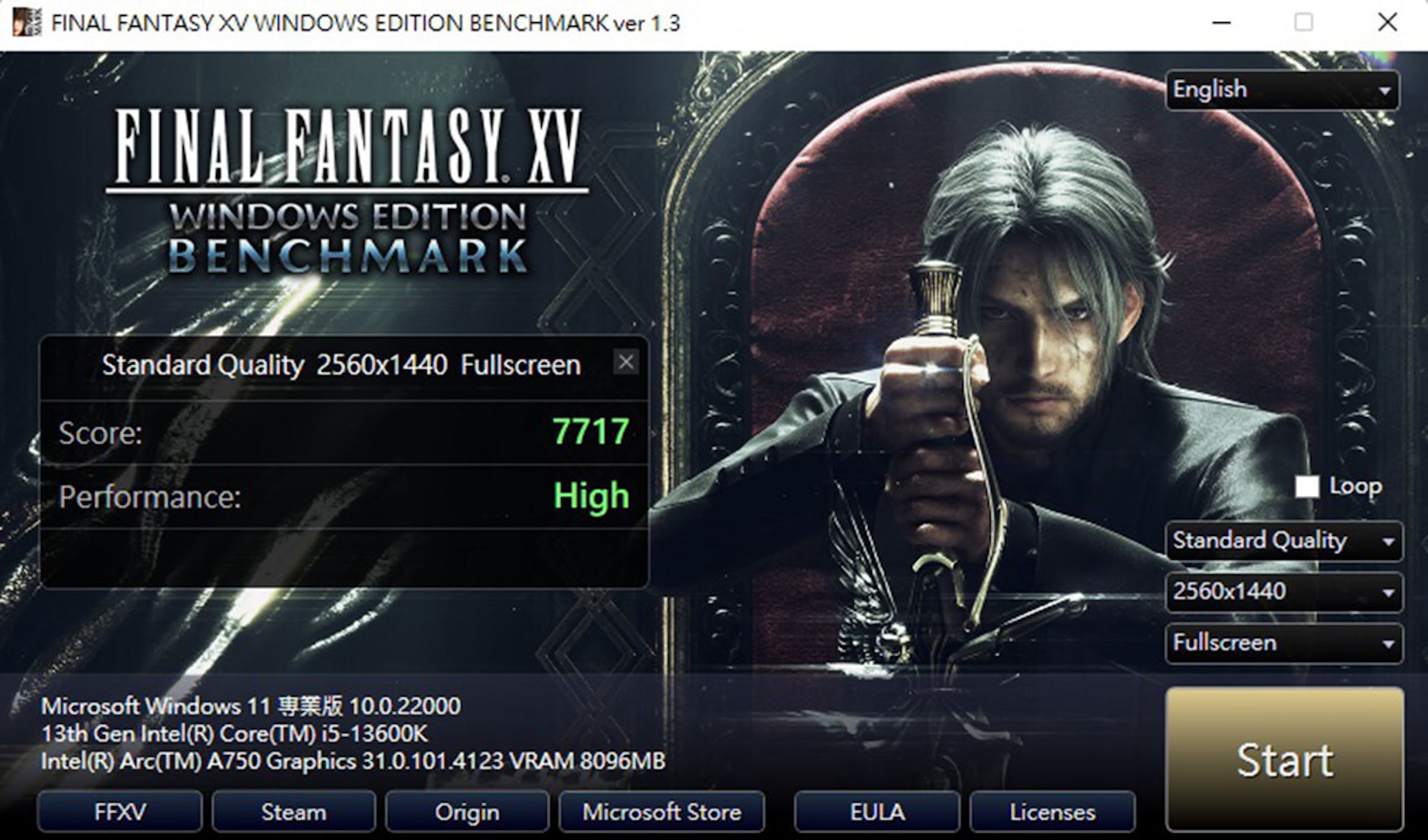

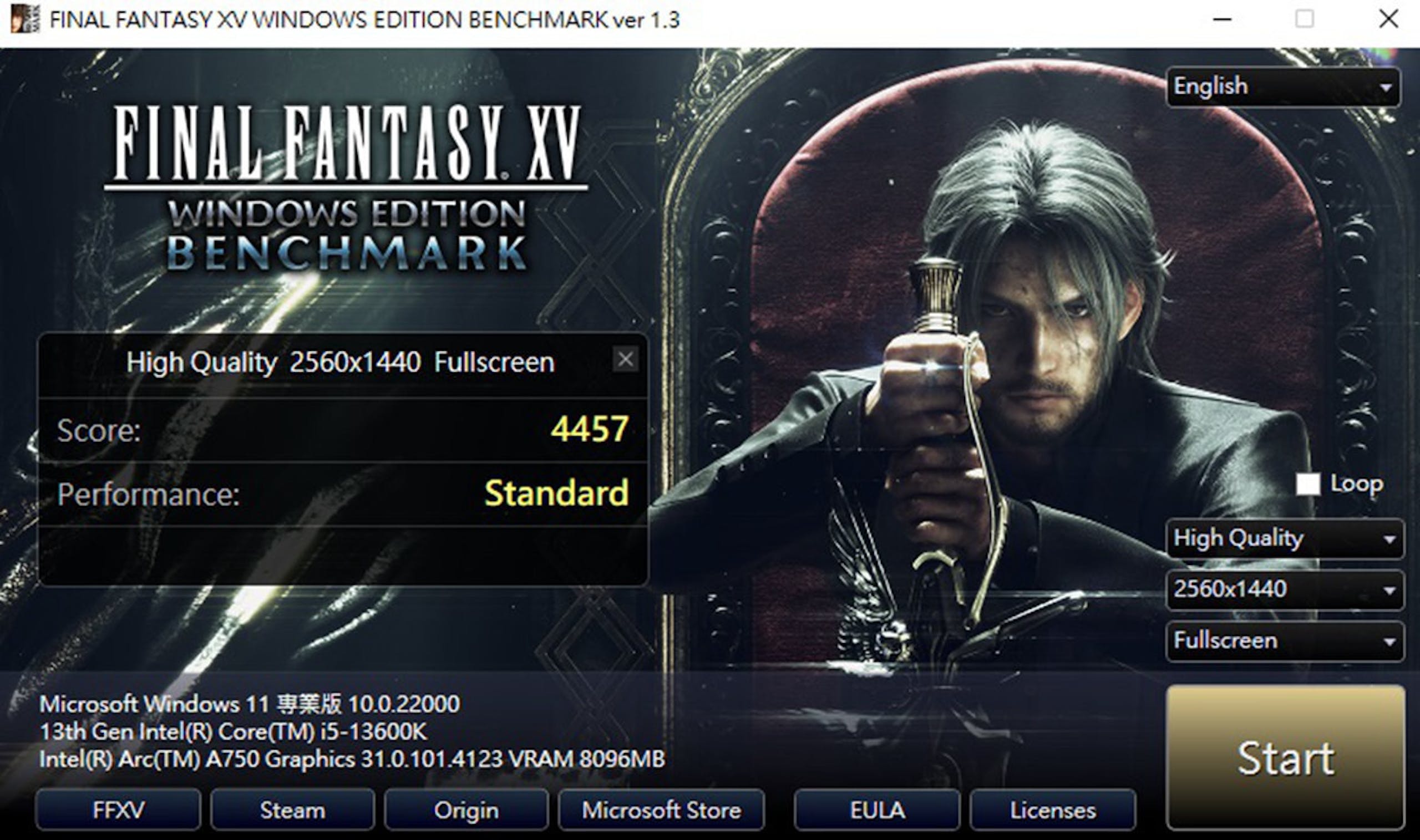

▲ Final Fantacy 的效能測試

▲ Returnal 的效能測試

▲ 2077 效能測試

▲刺客教條:奧德賽測試

▲ Dirt 測試

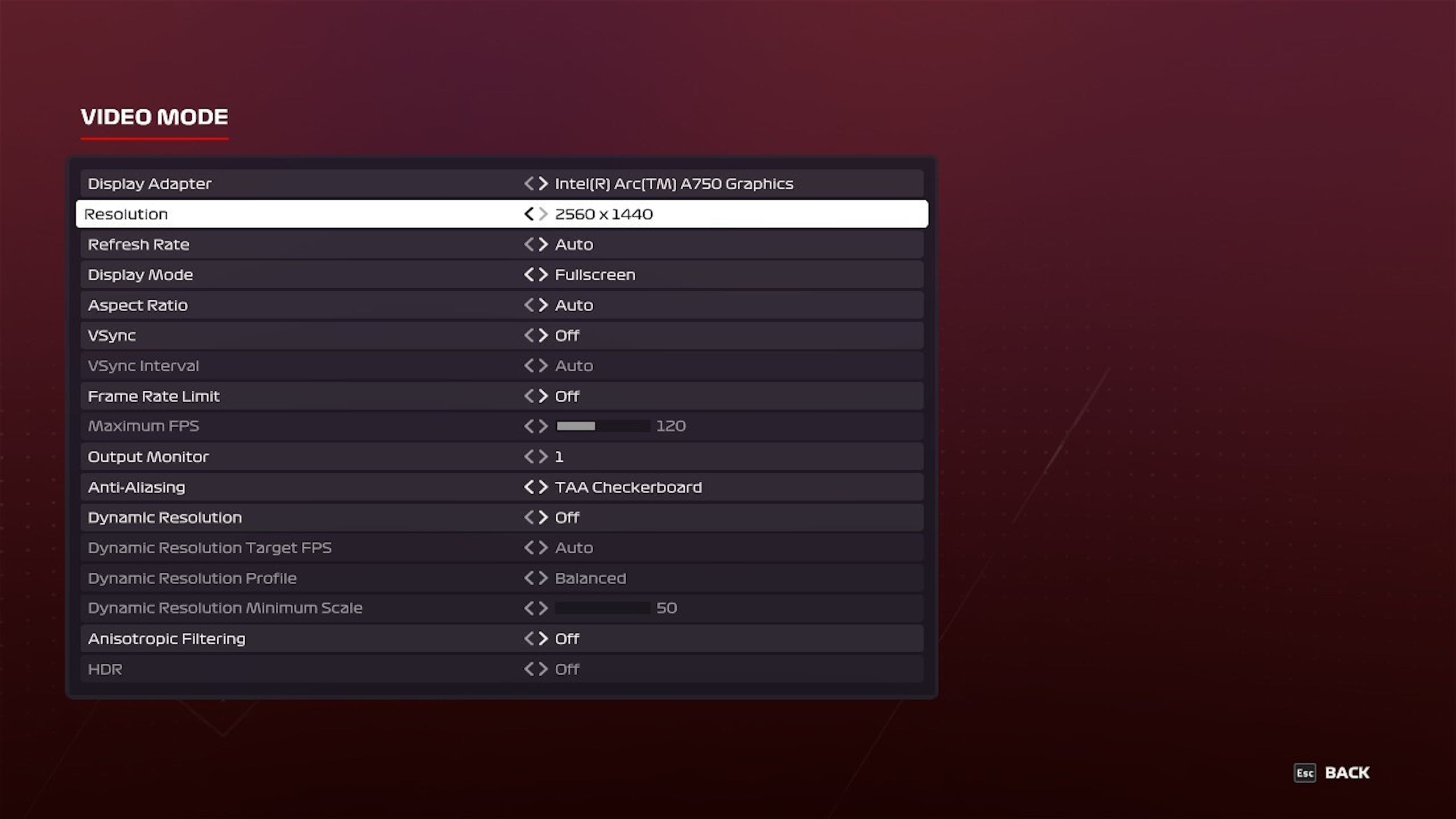

▲ F1 2021 測試

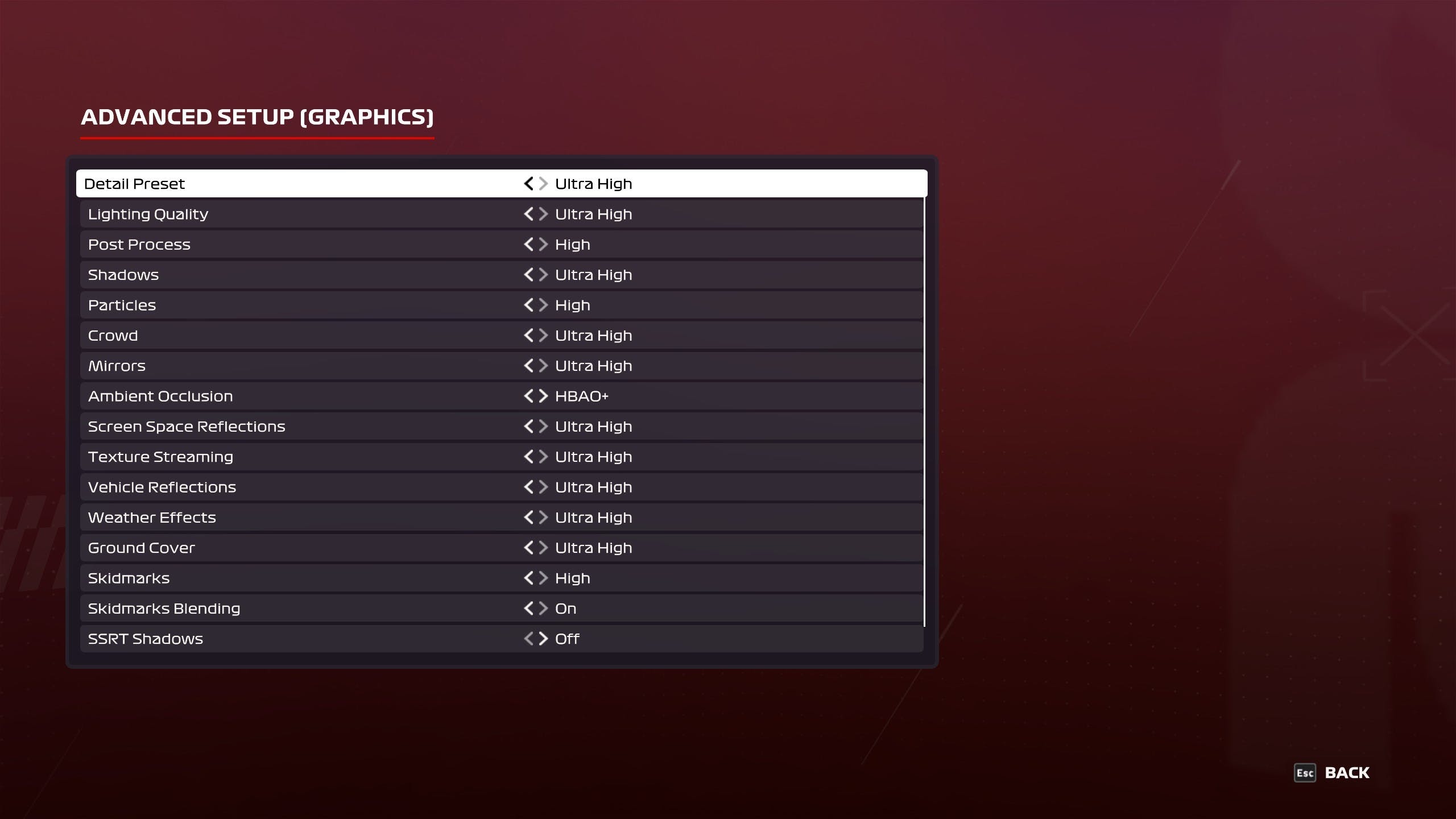

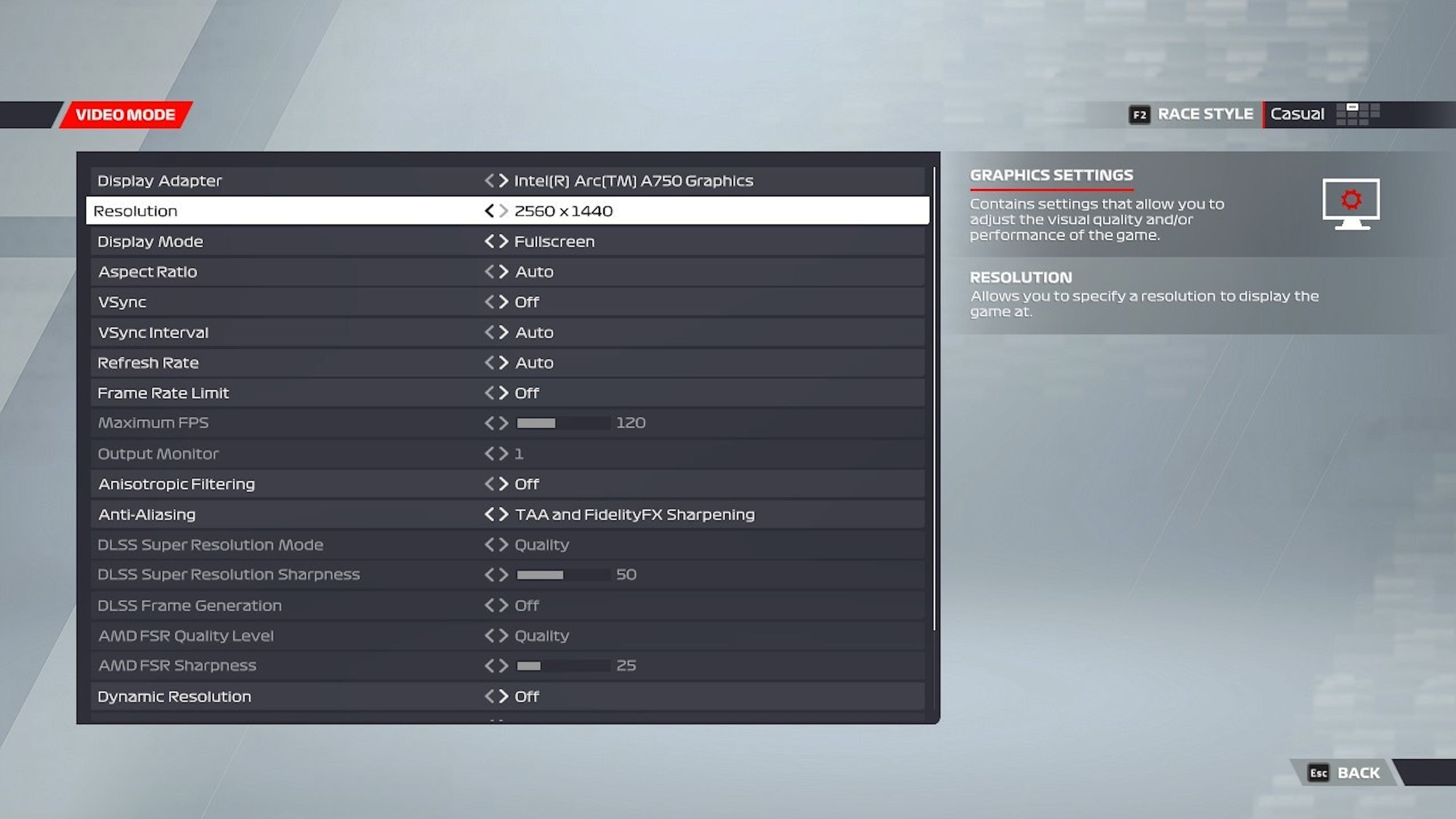

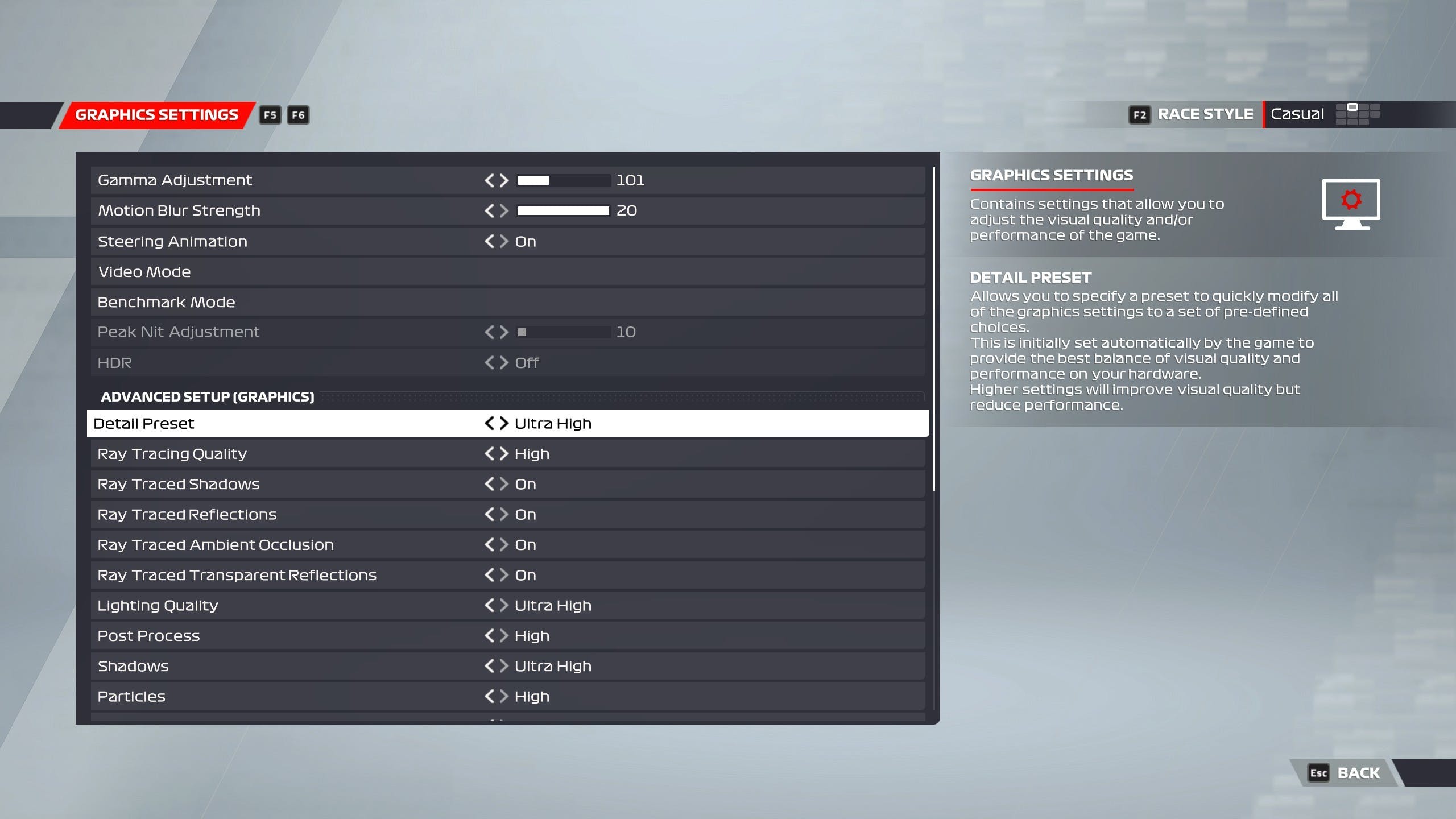

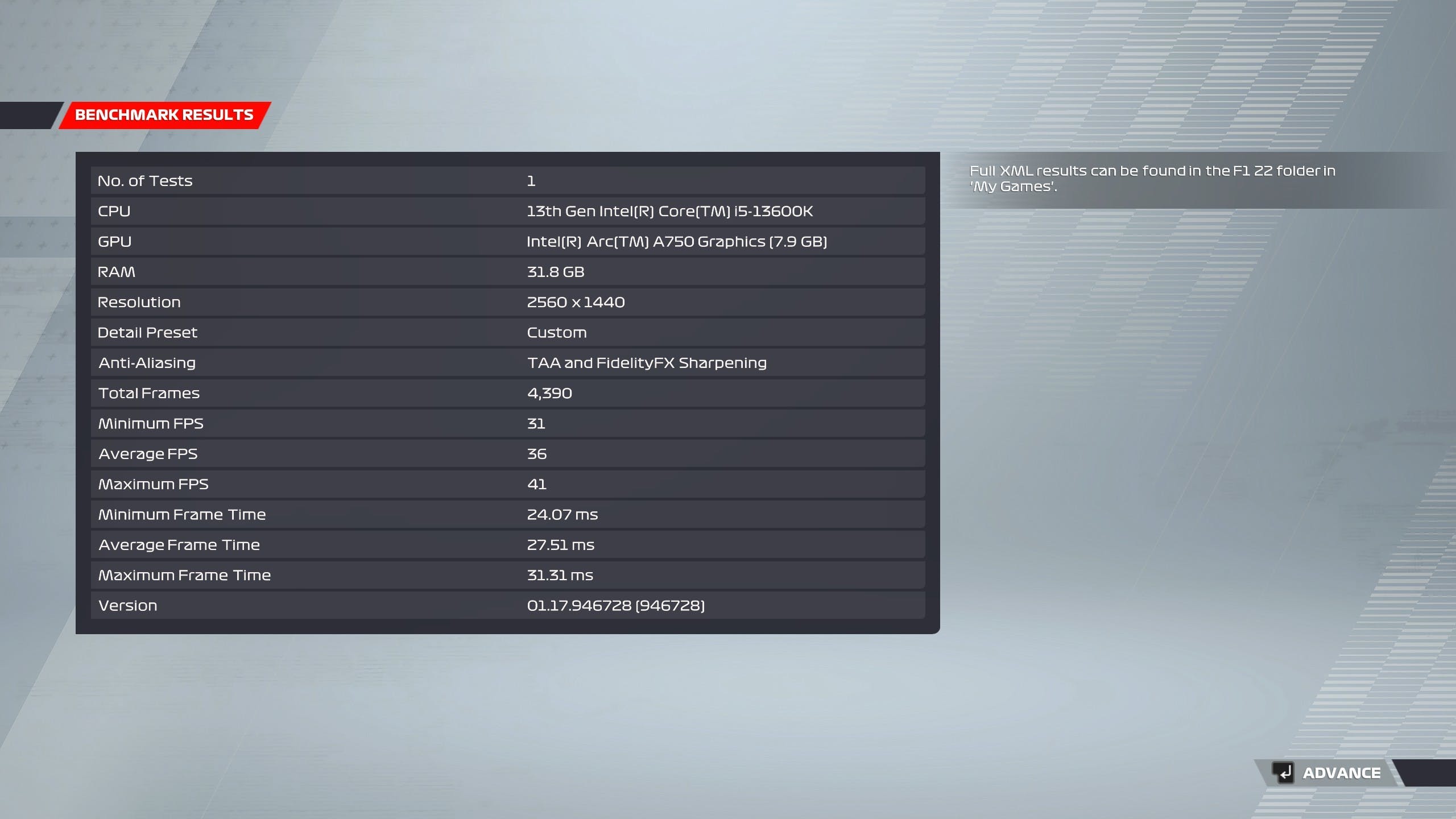

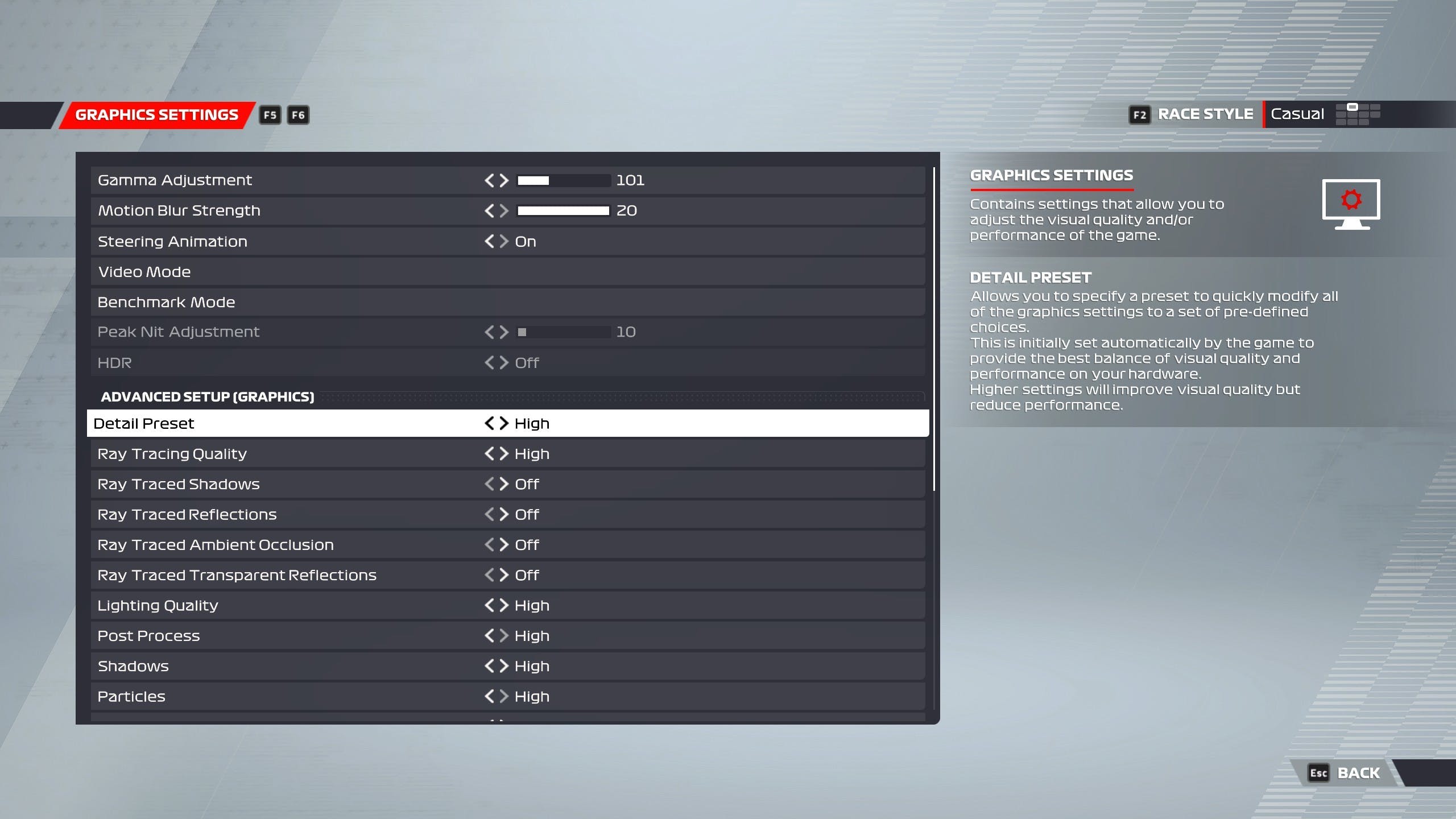

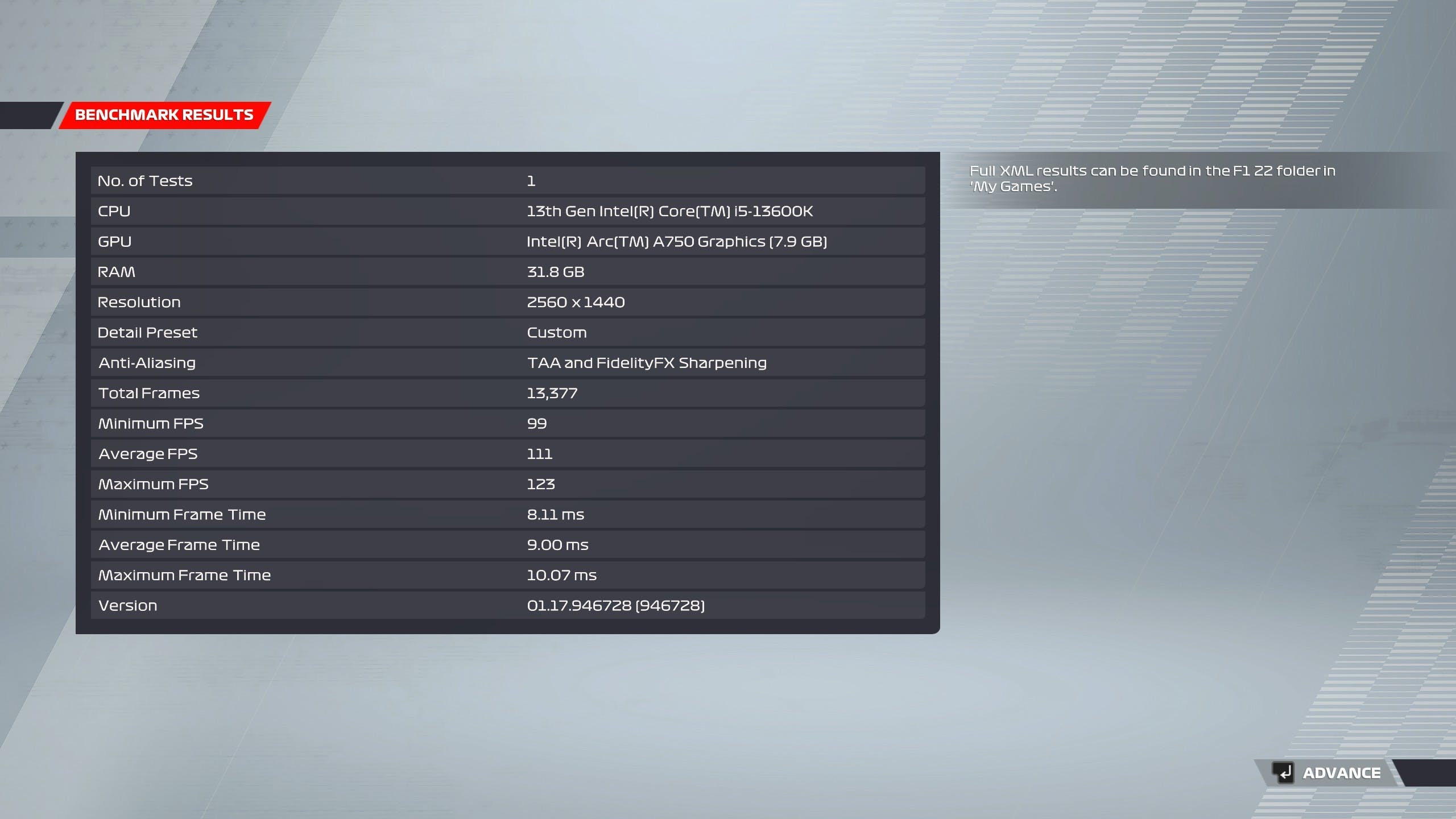

▲ F1 2022 測試

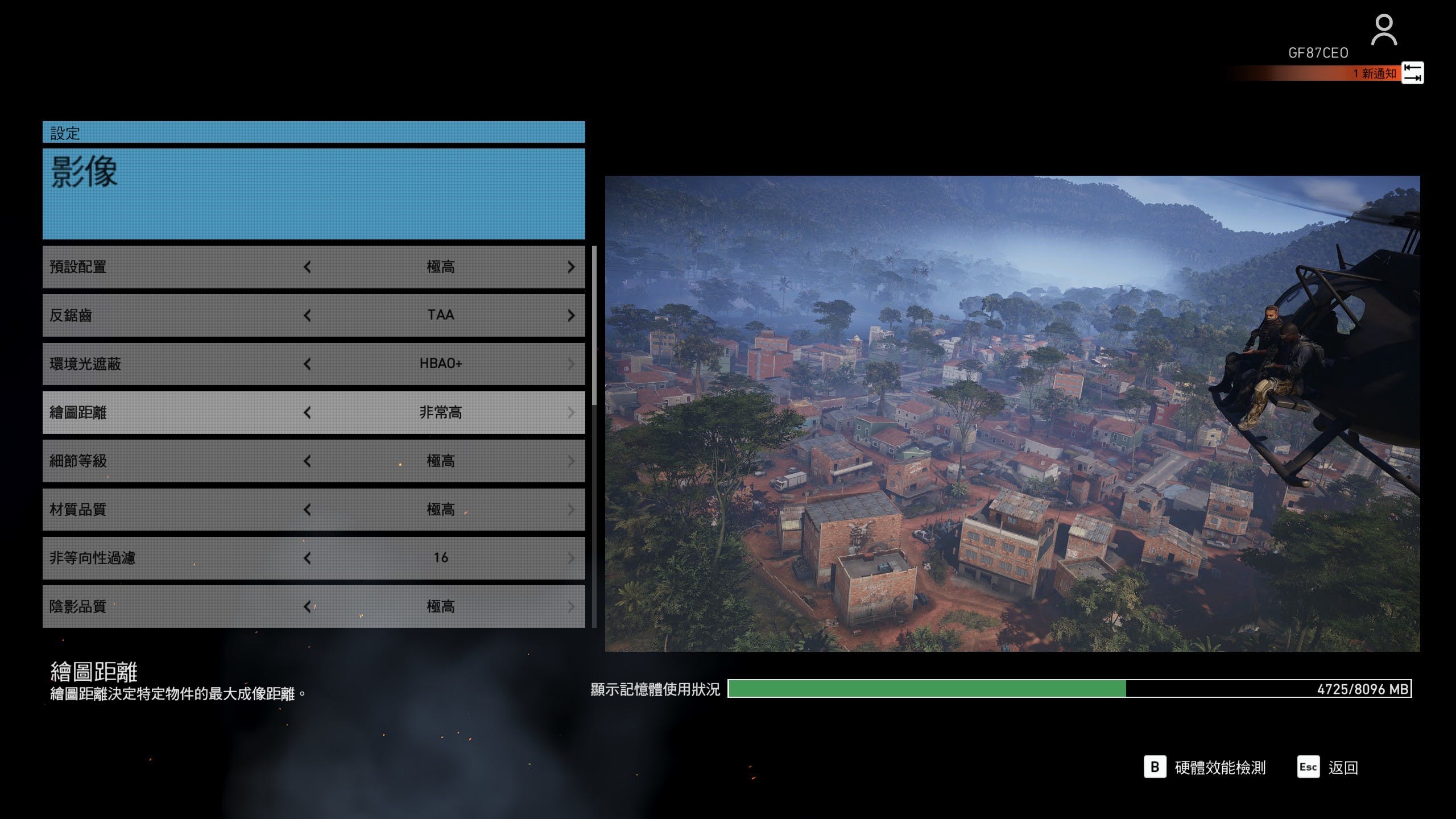

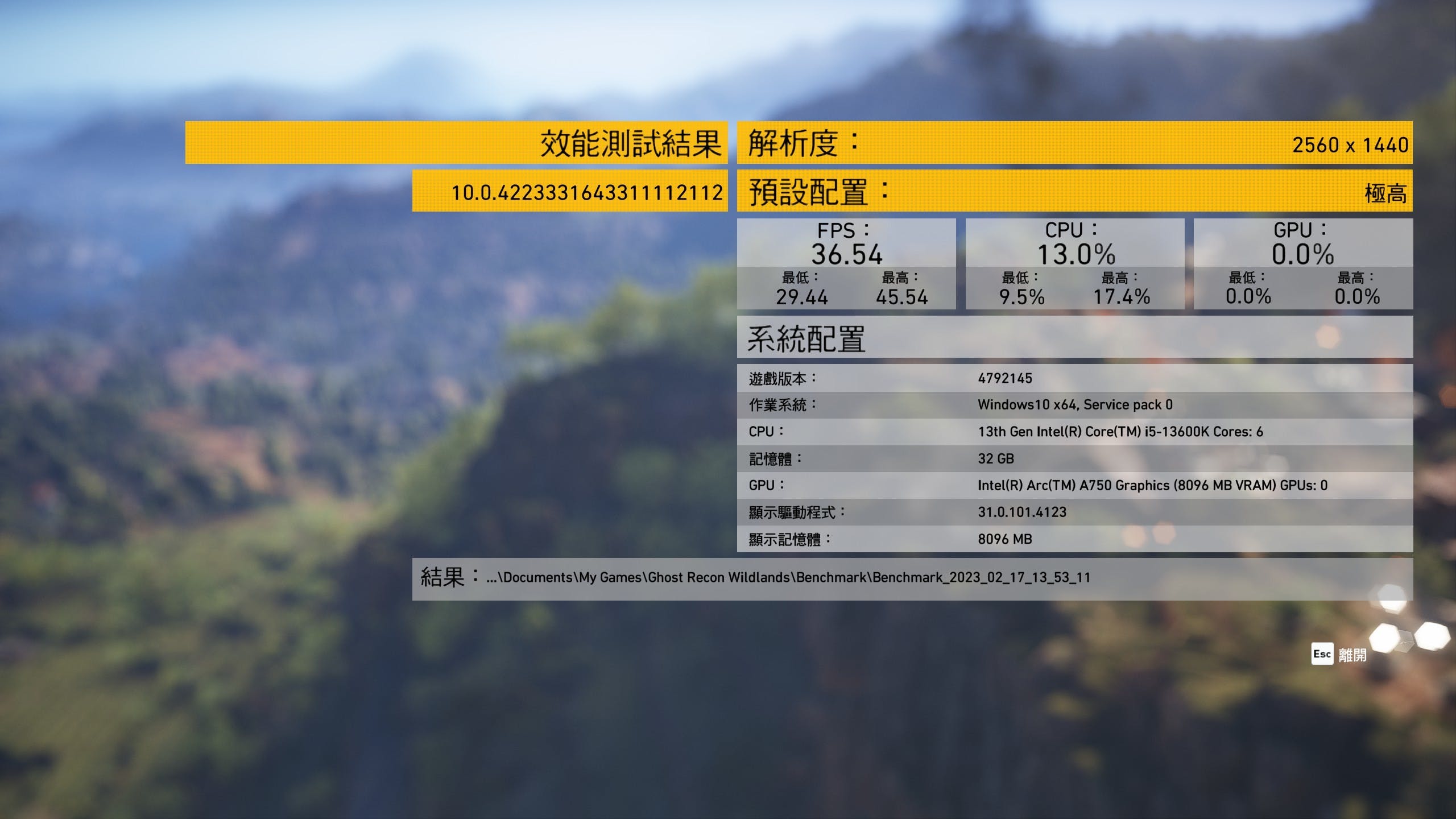

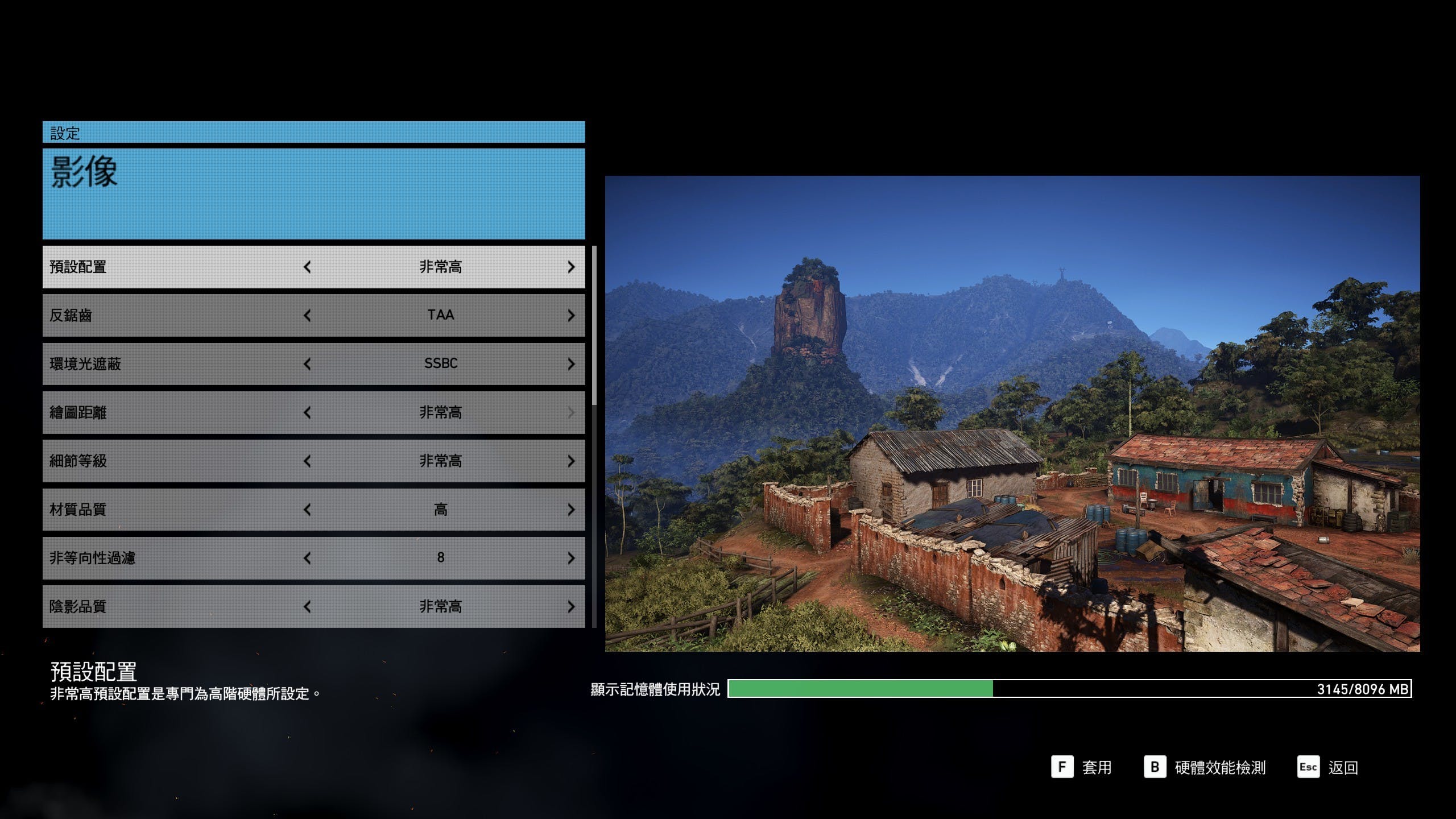

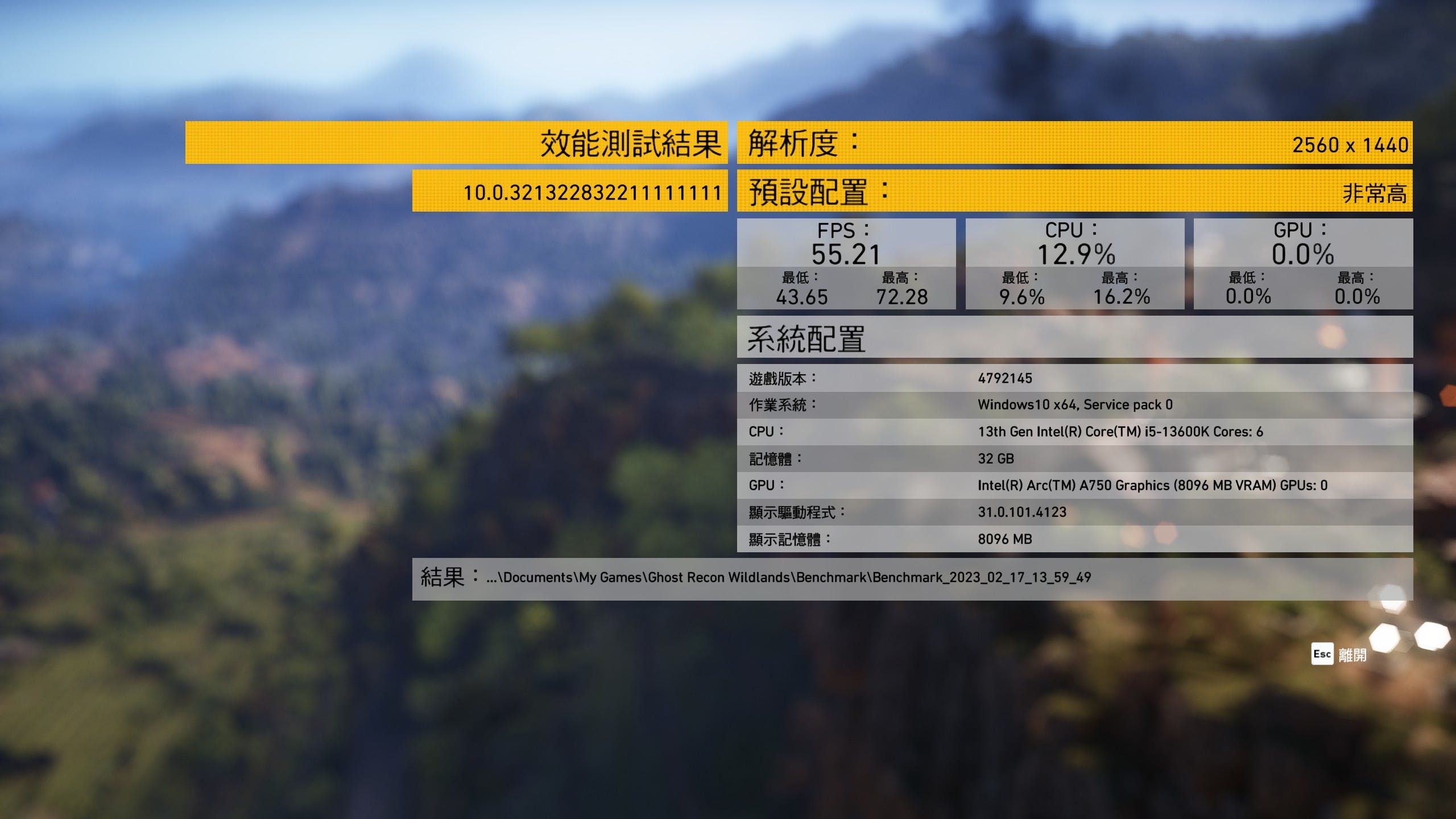

▲火線獵殺測試

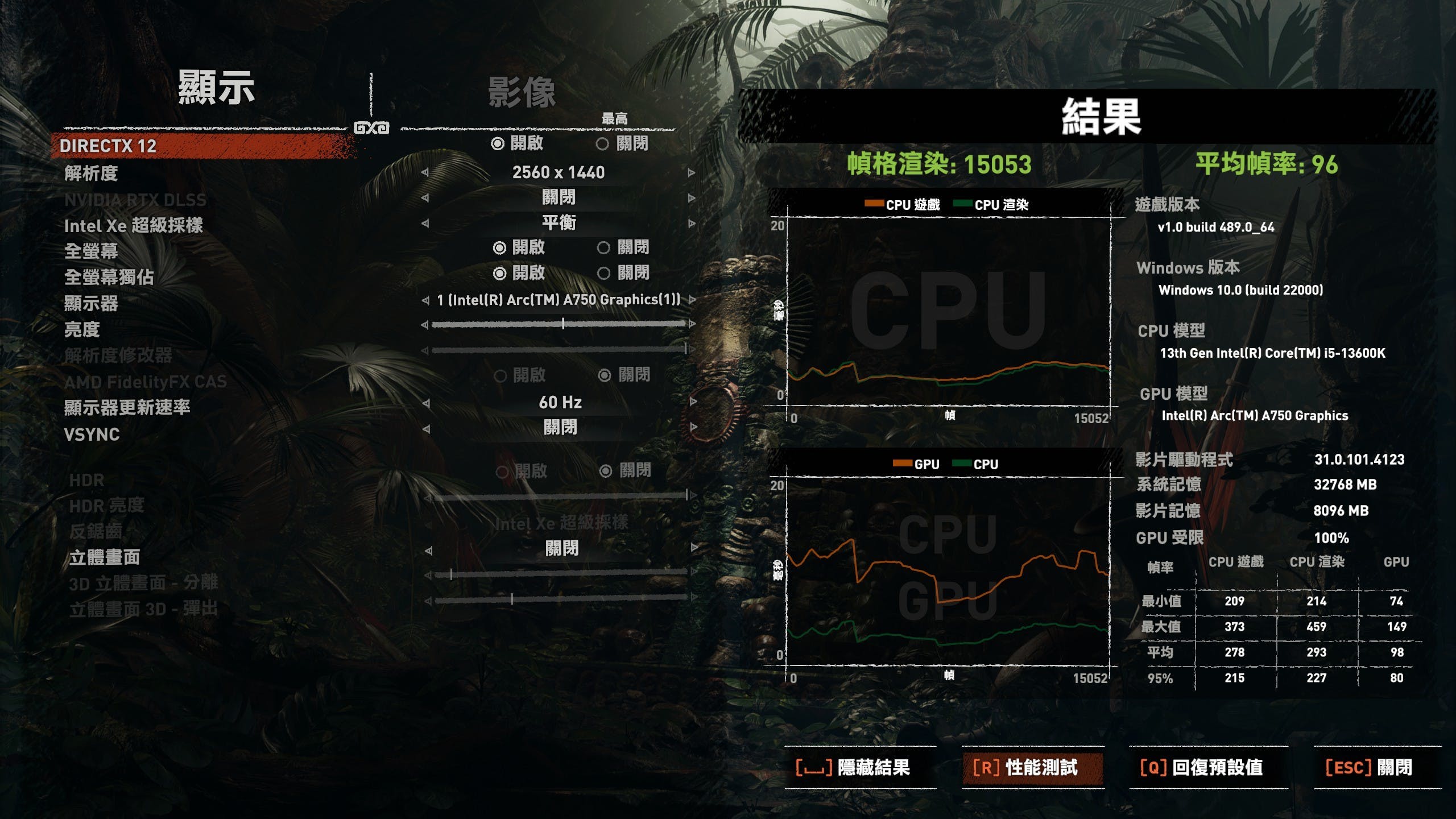

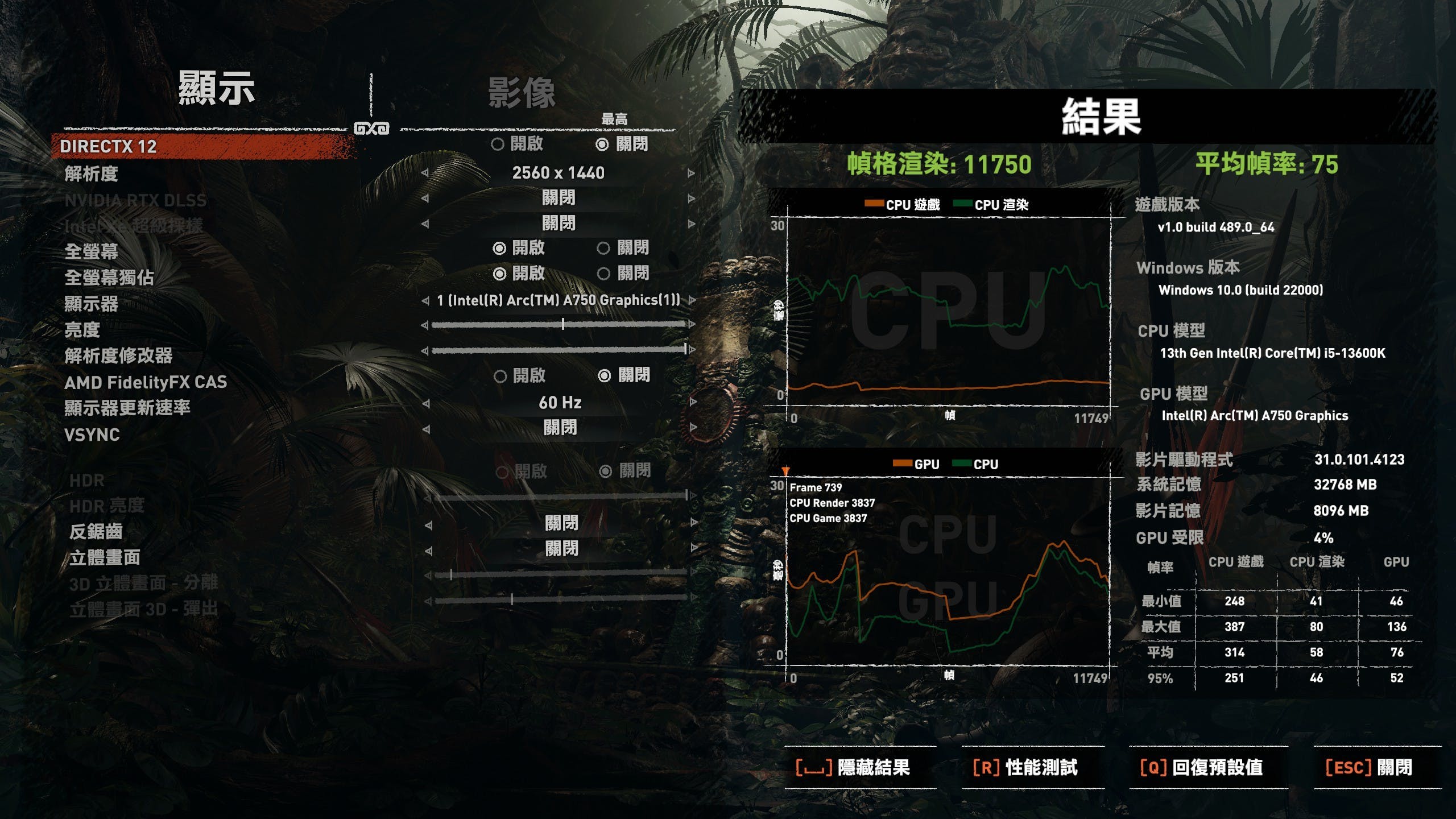

▲古墓奇兵:暗影測試

▲德軍總部:血氣方剛測試

▲ GTA 4 在 DX10 的 1440p 解析度特效拉滿幀率仍舊出色

▲ GTA 4 改 DX11 並全開曲面細分、反鋸齒就會出現不到 30fps 的「電影感」

另外也可看到俠盜列車手雖是多年前的遊戲,然而將全部的特效開啟後仍可將新世代的中階顯示卡與處理器效能榨乾,當筆者開啟 DX11 並把包括曲面細分、反鋸齒等效果全開時,平均幀率僅從電影級的 24P ,反而相對 DX10 超過 100fps 以上有顯著的落差,但若以遊戲體驗而言這些效果影響的層面不大,筆者認為也沒必要為了全開而全開就是,但也可感受到近期如 XeSS 一類的 AI 增強技術確實能更有效率的提升遊戲順暢性。

▲採用 8+6 Pin , TDP 225W

從測試的結果大致上多數的情境與 NVIDIA GeForce RTX 3060 接近,但價格甚至低於 GeForce RTX 3050 ,唯獨需使用 8+6 Pin 供電,而 NVIDIA 縱使到 GeForce RTX 3060 Ti 也僅需單一 8 Pin ,不過筆者認為對消費者應該不是太大的問題,以筆者舉例的價格導向組合, i5-13500 、 B760 晶片、雙通道記憶體、 SSD 等,預估整機功耗仍控制在 450W 內,選擇一顆品質有保障的 650W 電源約莫 2000 元,也仍在合理範圍。

▲信仰之光

對消費者而言,評估是否購入 Intel Arc A750 最大的門檻恐怕還是跨不過的心理障礙,就像許多硬體社群看到 AMD 推出新款 Radeon 時,也不少人跳出來指稱超值必買,但從 Steam 的消費者活躍情況,這些號稱越級殺手的產品的活躍情況也並未真的迎頭趕上原本設定的假想敵,原因有很多,除了驅動程式的穩定與持續支援以外,也還有品牌產品長期給予消費者的刻板印象,另外還有做為市場大型新人的 Intel 能否提供良好的後勤也會是消費者的可量。

▲省兩千賭一把,多出來的預算可以升級 SSD 容量或提升處理器等級

不過相對接近效能的產品更低的零售價,對於預算導向的玩家也能把有限的預算分配到其它零組件上,例如處理器向上升級,或是添購容量更大的 SSD 等等,以筆者使用知名網購平台的計算系統,包括搭載 i5-13400 處理器、 B660 DDR4 記憶體主機板、 16GB x2 DDR4 記憶體、 1TB PCIe Gen 4 SSD 、約 2,000 元的主機殼、 650W 半模組金牌電源等可控制在新台幣 2.8 萬元內,但效能已經足以在 FullHD 流暢執行中高特效的 AAA 大作。