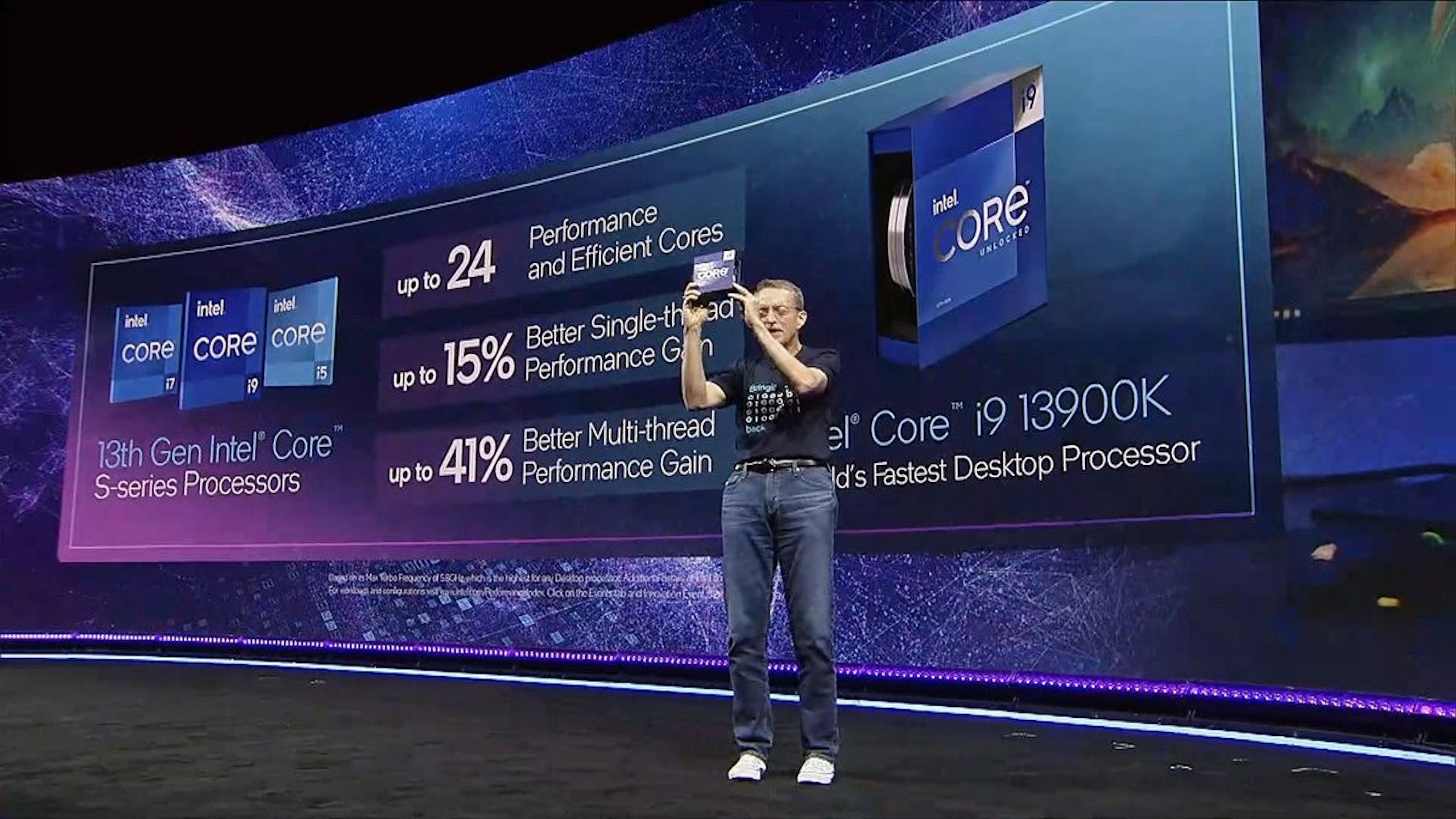

在 AMD 開賣 Z4 架構 Ryzen 7000 與 AM5 平台的同一天, Intel 亦發表代號 Raptor Lake 的第 13 代 Core 平台,並強調延續代號 Alder Lake 第 12 代 Core 的基礎將再創顛峰性能;此次先行測試 Intel 所提供的測試組合當中的 i9-13900K ,輔以華擎 Z790 Taichi Carrara 主機板進行搭配組合。

以 Alder Lake 為基礎進化的 Raptor Lake

▲ i9-13900K 相較 i9-12900K 提升快取、增加 E-Core 與支援更高時賣的 DDR5 記憶體

Intel 在面對 AMD 自 Ryzen 3000 的急起直追,至 Ryzen 5000 的迎頭趕上,直至代號 Alder Lake 的第 12 代 Core 才扳回一城; Alder Lake 可說是擺脫被戲稱萬年 14nm 製程的關鍵世代,導入創新 P Core 與 E Core 以及 10nm 製程,以及包括可支援 DDR5 記憶體、 PCIe Gen 5 通道等,使整體戰力大幅提升,而代號 Raptor Lake 的第 13 代 Core 即是建立在此基礎之上的強化版本。

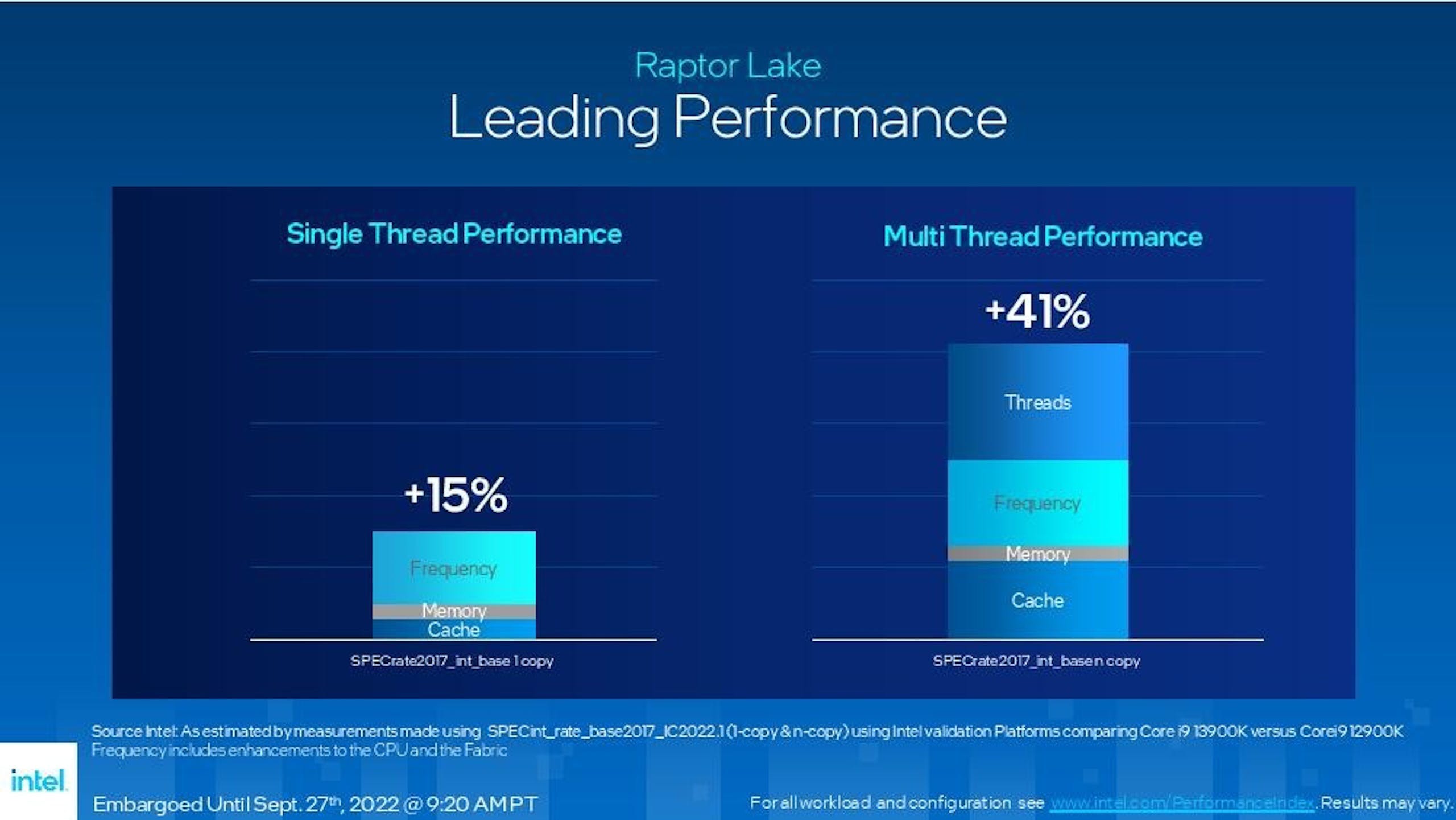

▲整體效能的提升包括快取、記憶體、時脈與核心數四大部分

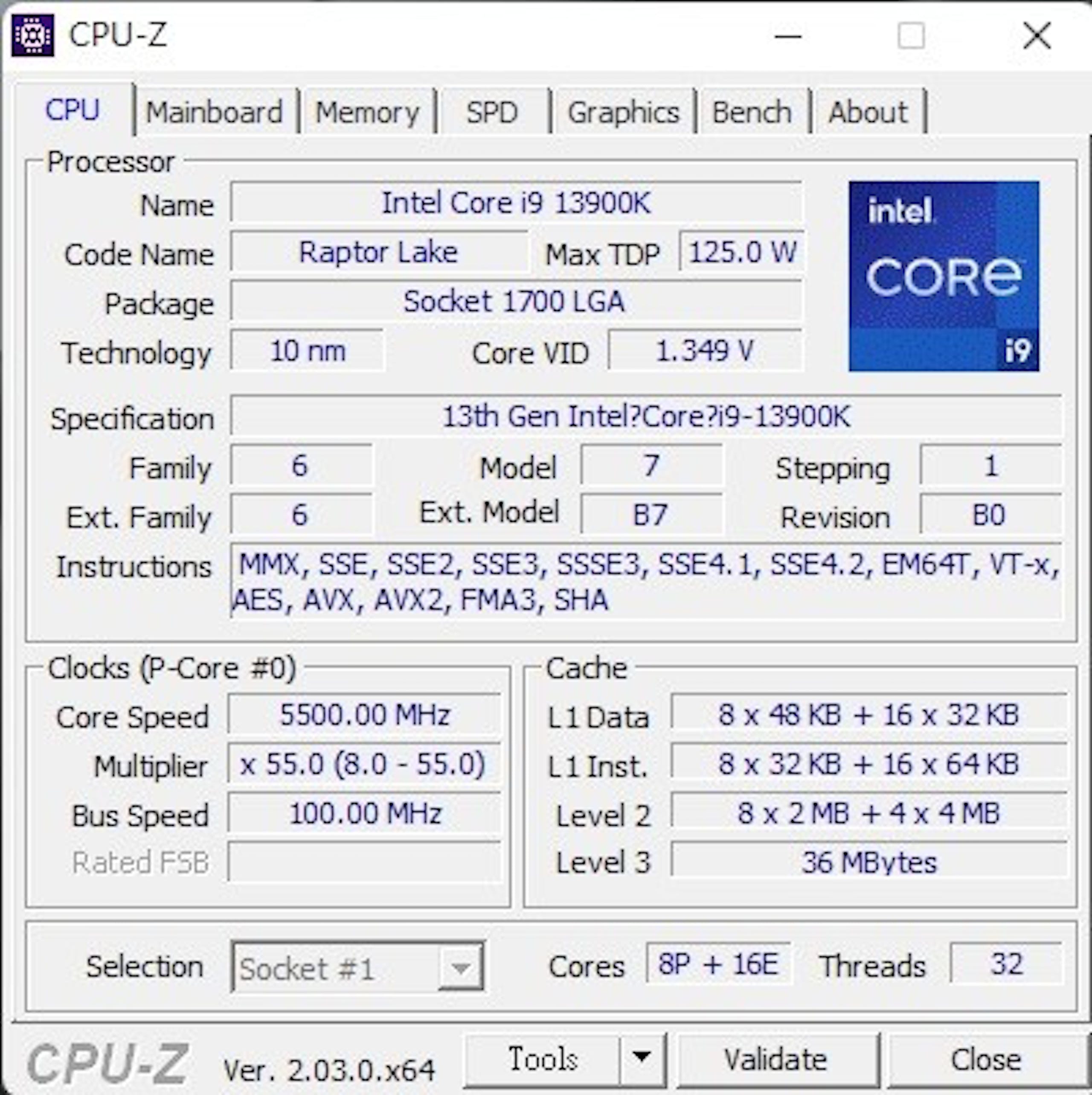

嚴格來說, Raptor Lake 相較 Alder Lake 並非全面大改的世代,但藉由 Alder Lake 的關鍵技術為基礎進行進一步的強化;對比 Alder Lake , Raptor Lake 主要進一步提升快取容量,以及使時脈再攀新高,最高可達 5.8GHz ;以 i9-13900K 對比 i9-12900K ,據 Intel 官方說法能夠提升 15% 單核、 41% 的多核效能(但條件是包括記憶體時脈在內的整體效能)。

▲ Raptor Lake 的通道設計與 Alder Lake 相同

Raptor Lake 在架構上將單一 E Core 的 L2 快取提高至 2MB ,而一個 E-Core 的 Cluster 則共享 4MB L2 快取,同時擴大 Smart Cache ( L3 )容量;此外也進一步增加 E Core 的群組數量。不過包括總通道數量以及相容 DDR4 、 DDR5 等特性則未改變,亦可搭配 Intel 600 系列主機板使用。

▲首波三款處理器的基本設定

以此次測試的 i9-13900K 對比 i9-13900K ,最大 Boost 時脈自 5.2GHz 提升至 5.8GHz , E-Core 一口氣增加 2 個群組共 8 核心,達到 24 核 32 執行緒, L2 總快取自 14MB 大舉提升到 32MB ,而 Smart Cache 則自 30MB 提高至 36MB ;然而核心數量與時脈的提高。也使得處理器 Turbo 自 241W 提高到 253W 。

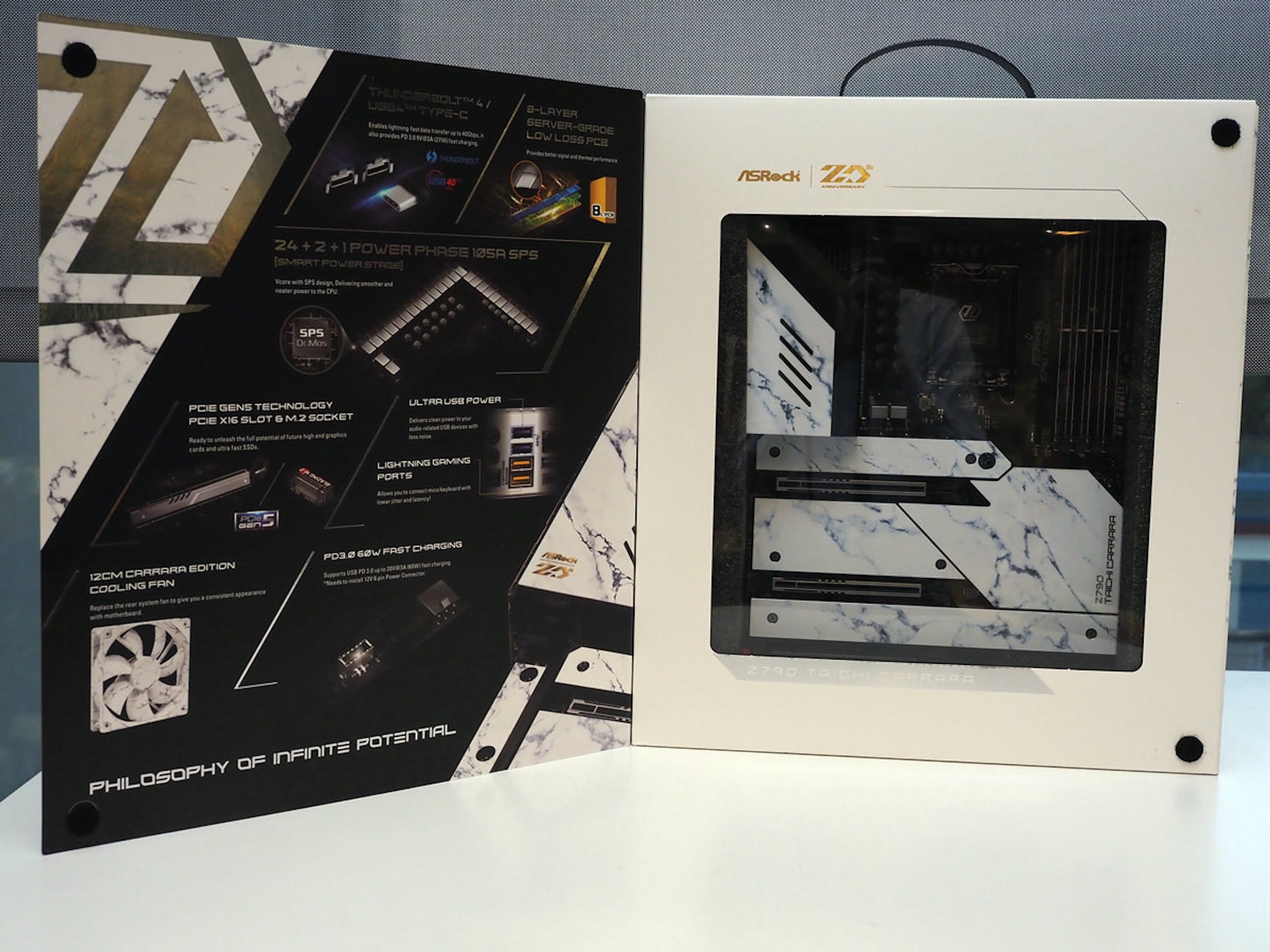

採用獨特大理石紋的 ASRock Z790 Taichi Carrara 主機板

▲ Taichi Carrara 是華擎 20 周年紀念系列主機板

▲相較蒸氣龐克風的 Taichi , Taichi Carrara 系列則使用大理石紋

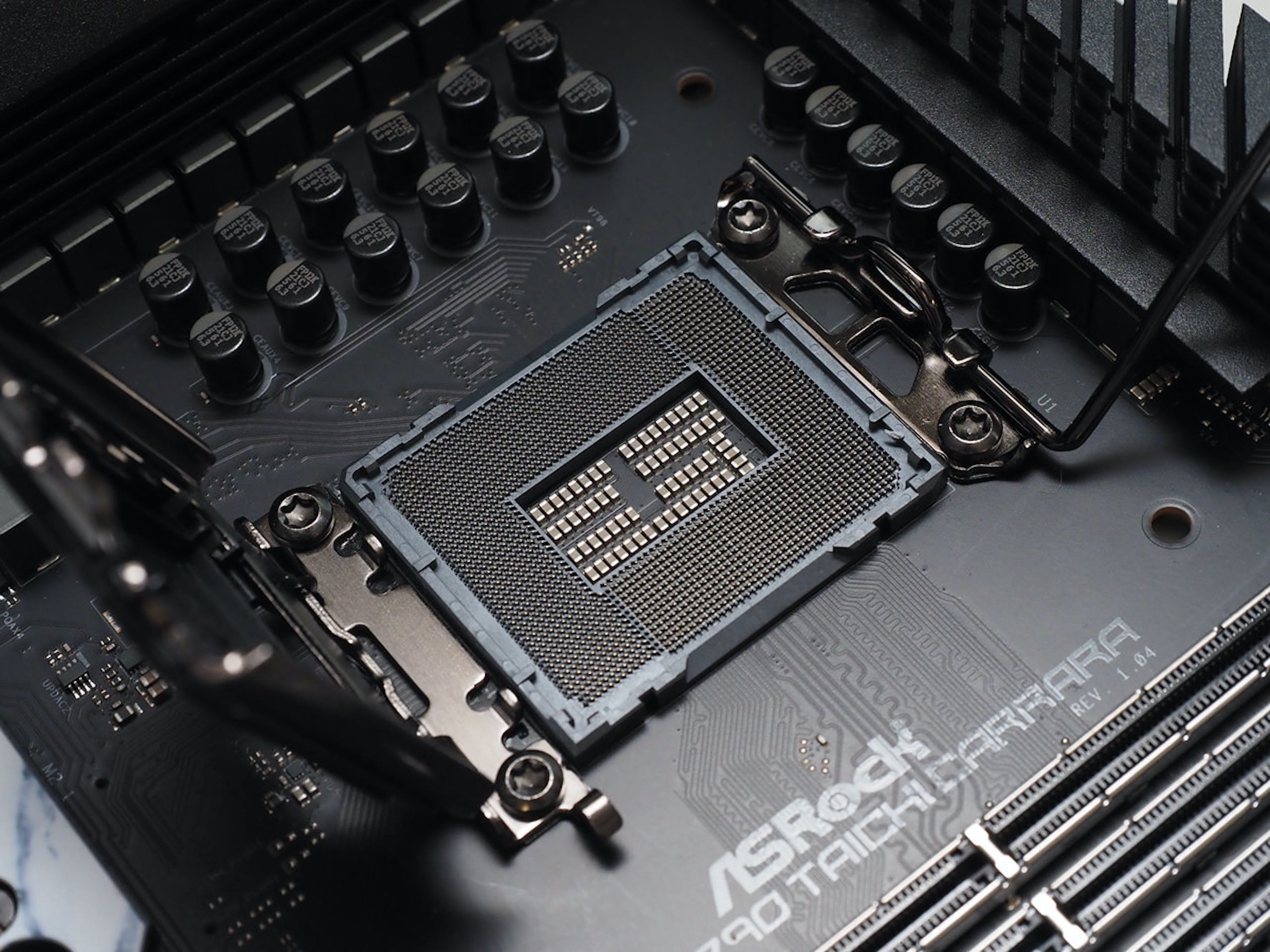

▲ Z790 Taichi Carrara PCB 布局與 Z790 Taichi 相同,主要將飾板改為大理石紋

▲象徵華擎 20 周年的燙金標誌

▲不同於標準 Taichi 的高雅風格

▲供電採用 24+2+1 相

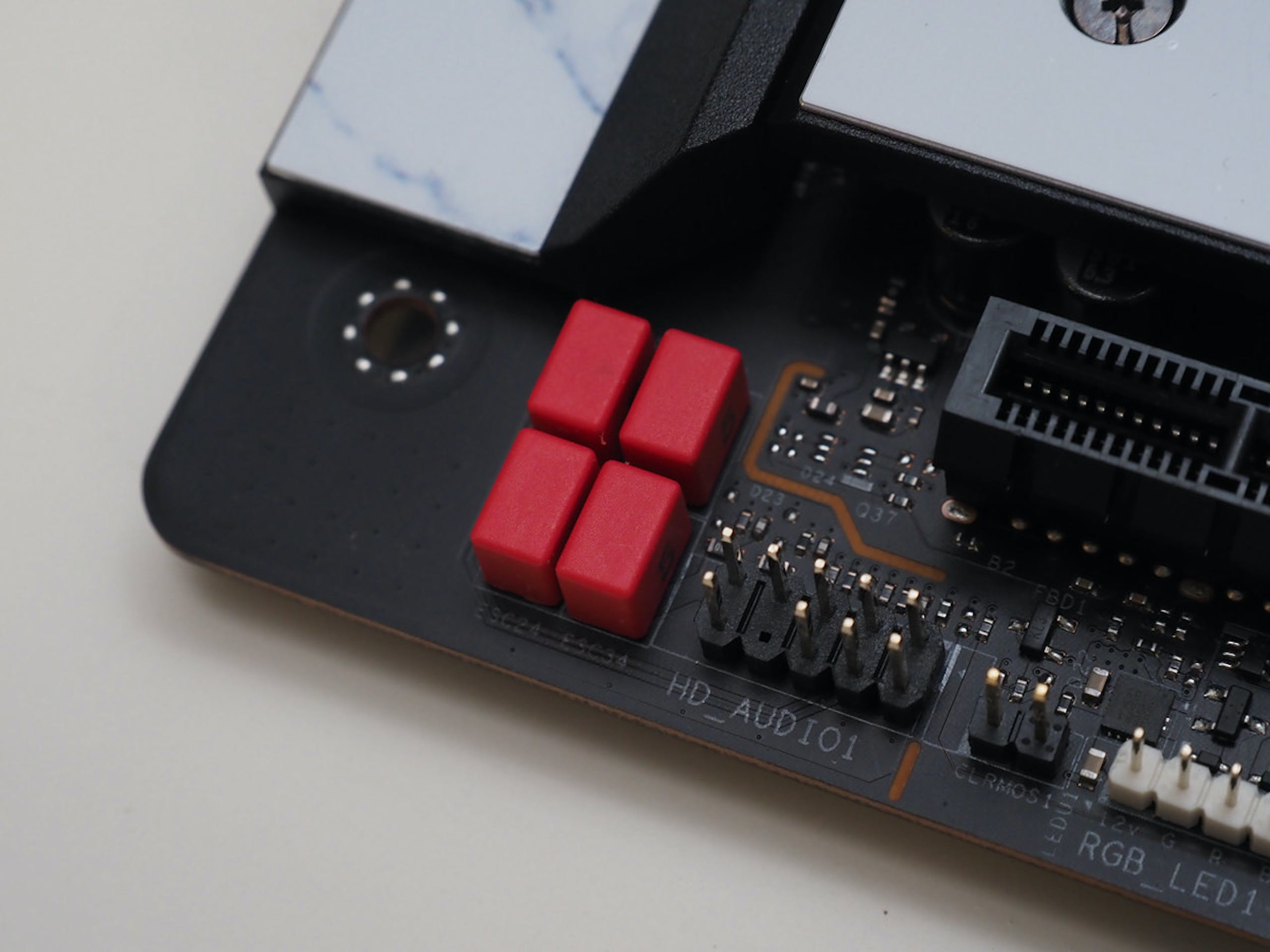

▲玩家級主機板必備的開關、重置鍵與除錯碼

▲盒裝提供一個 USB 2.0 後面板插槽的轉換器

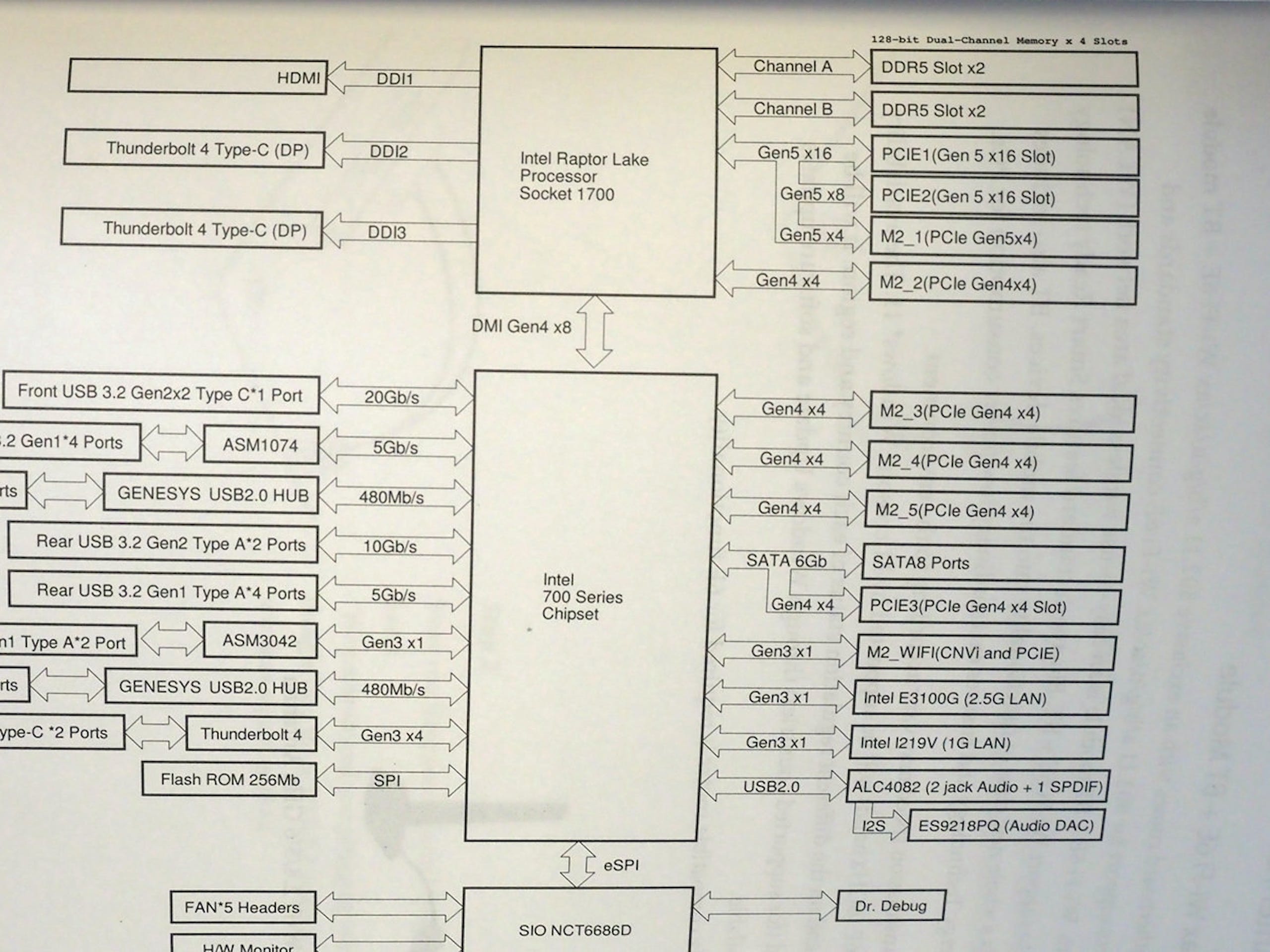

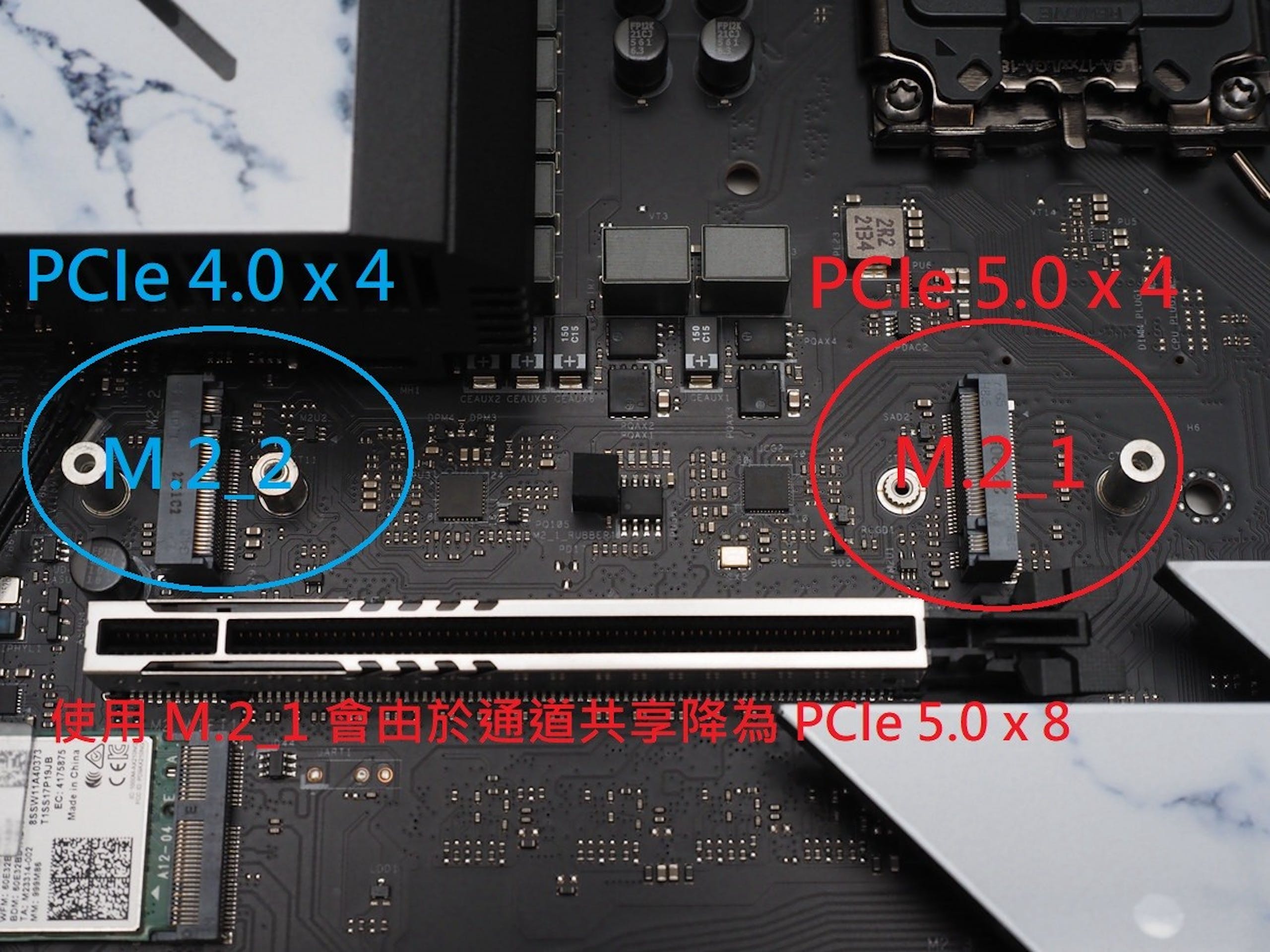

此次搭配的是華擎 ASRock 的 20 周年紀念系列 Z790 Taichi Carrara 主機板為 E-ATX 尺寸,其基本設計與標準的 Z790 Taichi 相同,不過將飾板從黑色搭配齒輪的蒸氣龐克風,改為獨特的白色大理石紋; Z790 Taichi Carrara 具備 24+2+1 相的供電,提供 4 條 DDR5 插槽,自 CPU 提供 2 條 PCIe 5.0 x 16 插槽( x16 或 x8 + x8 ),另自晶片組提供 1 條 PCIe 4.0 x 16 插槽(支援 PCIe 3.0 x4 模式),並提供兩個來自 CPU 的 M.2 以及 3 個來自晶片的 PCIe 4.0 M.2 儲存槽,其中 CPU 的兩個 M.2 稍有玄機。

▲處理器與晶片的通道分配

▲共享 PCIe 5.0 總通道 M.2_1 與 M.2_2 為擇一使用,然一旦插上 M.2_1 則 x16 插槽就會降為 PCIe 5.0 x8 頻寬

▲所有 M.2 皆無散熱底板,故搭配高效能雙面 M.2 強烈建議棄板載使用額外的雙面散熱片

Z790 Taichi Carrara 則是提供一個 PCIe 5.0 的 M.2 插槽,還有一個 PCIe 4.0 的 M.2 插槽,兩條插槽採相對排列,插上其中一邊則另一條插槽功能會被禁用;不過無論是 Raptor Lake 或是上一代的 Alder Lake ,其 PCIe 5 通道仍維持共 16 路設計, 故第一條 PCIe 5.0 M.2 插槽的頻寬實際上是與第一條 PCIe 5.0 x 16 共享。

▲實際上最多可同時使用 4 條 M.2 插槽

▲ SATA 與 19 Pin USB 前面板插槽皆為 90 度轉向

一但使用第一條 M.2 插槽,即會變成由 M.2 PCIe 5.0 x 4 的儲存搭配 PCIe 5.0 x 8 PCIe x16 插槽的組合,且要留意的是筆者手中主機板預裝的銅柱是以 PCIe Gen 5 儲存方向使用,若未有使用 PCIe 5.0 SSD 需求,記得改變銅柱位置使用第二條 M.2 或是改使用來自它條插槽,避影響 GPU 所使用的通道總數。

▲後插槽提供 2 路的 Thunderbolt 與雙乙太網路

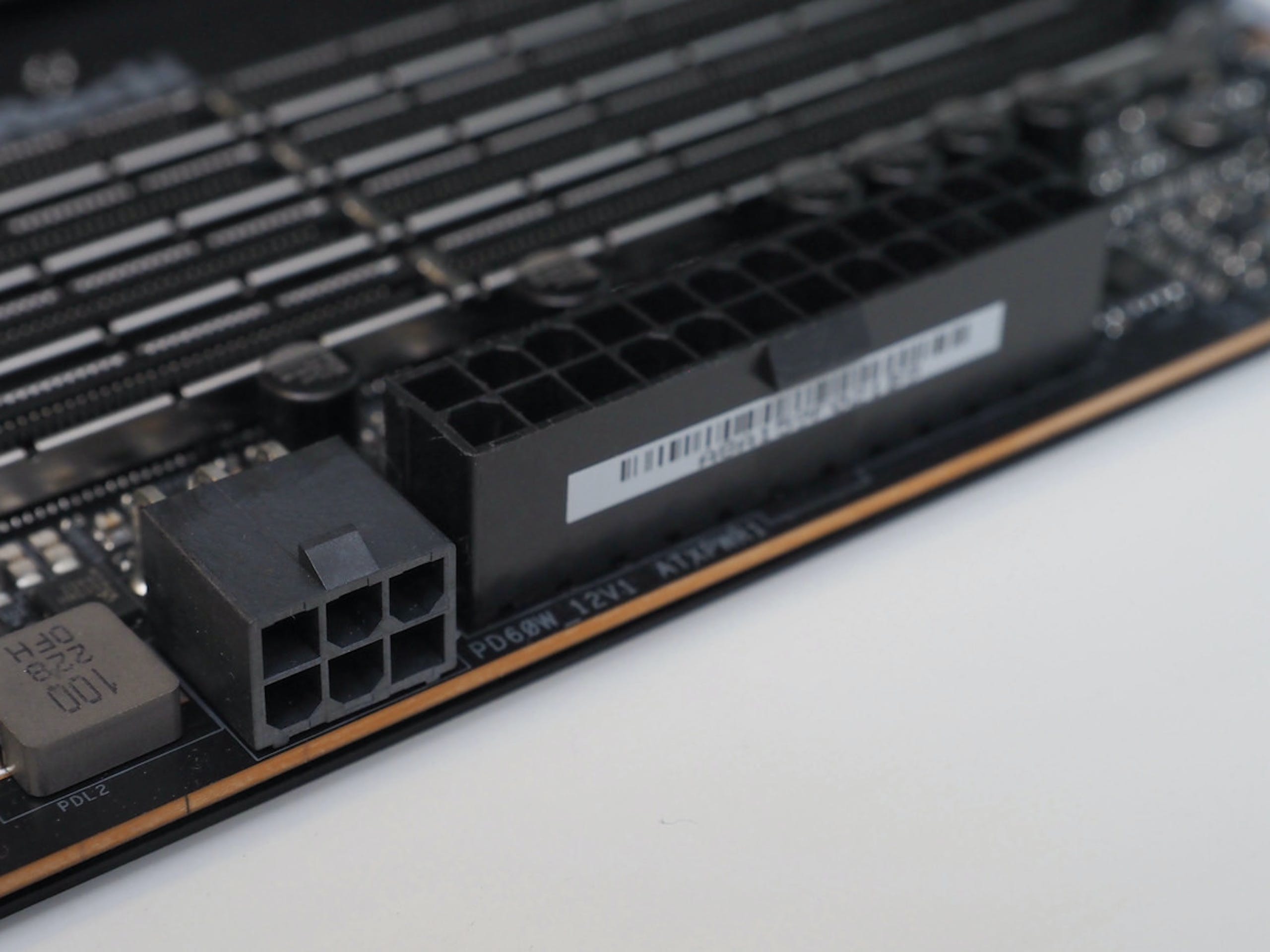

▲若要提升前面板至 USB PD 60W 供電須加上一路的 PCIe 12V ,未連接最大功率為 USB PD 27W

其它特色方面, Z790 Taichi Carrara 搭載 Killer 2.5G 乙太網路、 Intel 1G 乙太網路與 Killer 802.11ax Wi-Fi 6E 無線網路模組,後方面板提供 2 個 Thunderblot 4 Type-C 插槽, 2 個 USB 3.2 Gen2 Type-A , 6 個 USB 3.2 Gen 2 與 2 個 USB 2.0 Type-A ,另外也支援免安裝 CPU USB BIOS 更新;前面板則提供 USB Type-C 3.2 Gen2 x 2 ( 20Gb/s ),預設可提供 9V 3A 功率,如果連接一路額外的 PCIe 12V 6 Pin 供電到主機板,則可提供最高 20V 3A 的 USB PD 3.0 供電。

▲供電模組的散熱片相當厚

▲ WIMA 電容是提供給前面板音效輸出的 ESS SABRE9218 DAC 用的

Z790 Taichi Carra 的音效使用兩組不同的系統,後面板使用 Realtek ALC4082 的 5.1 聲道晶片,具備自動組抗偵測功能;前置則使用 ESS SABRE9218 DAC 晶片,同時還搭配 WIMA 音效電容,使玩家易於連接耳機的機殼前面板耳機孔有更出色的音效,不過前提是用於連接到主機板的前置 3.5mm 耳機孔的連接線品質也不能太差。

上機測試表現亮眼

▲此次搭配的是 Kingston Fury Beast 6000Hz DDR5

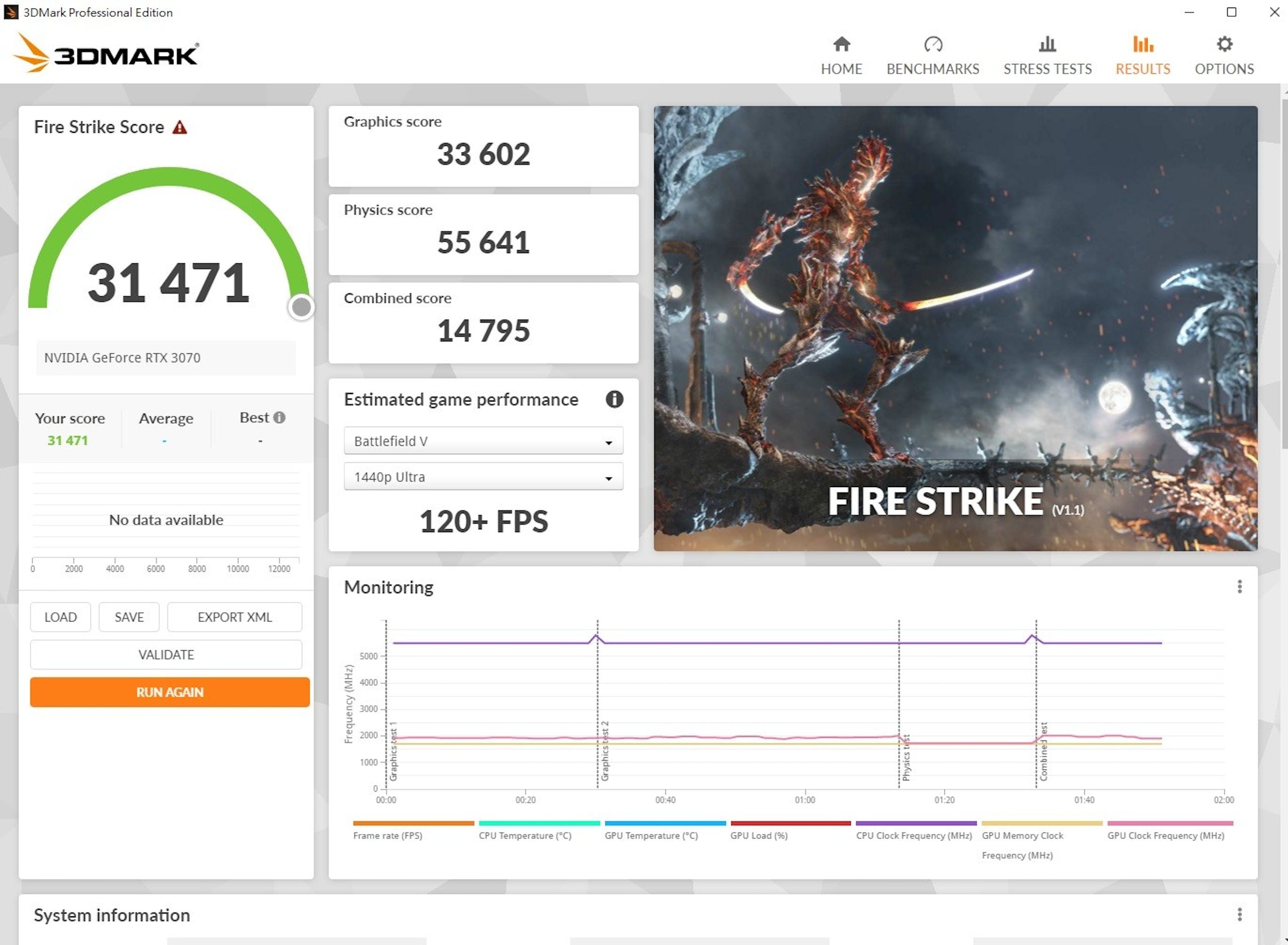

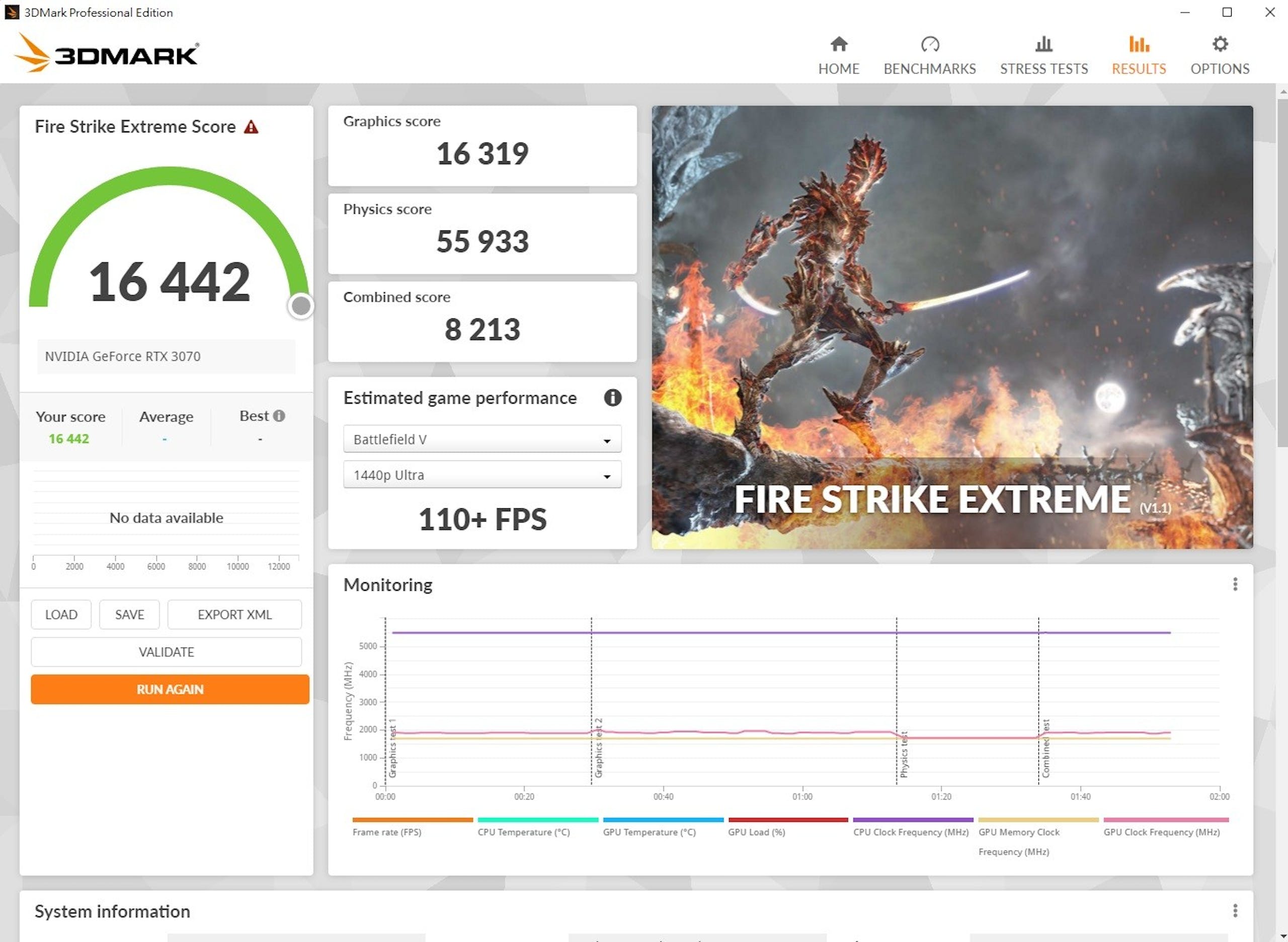

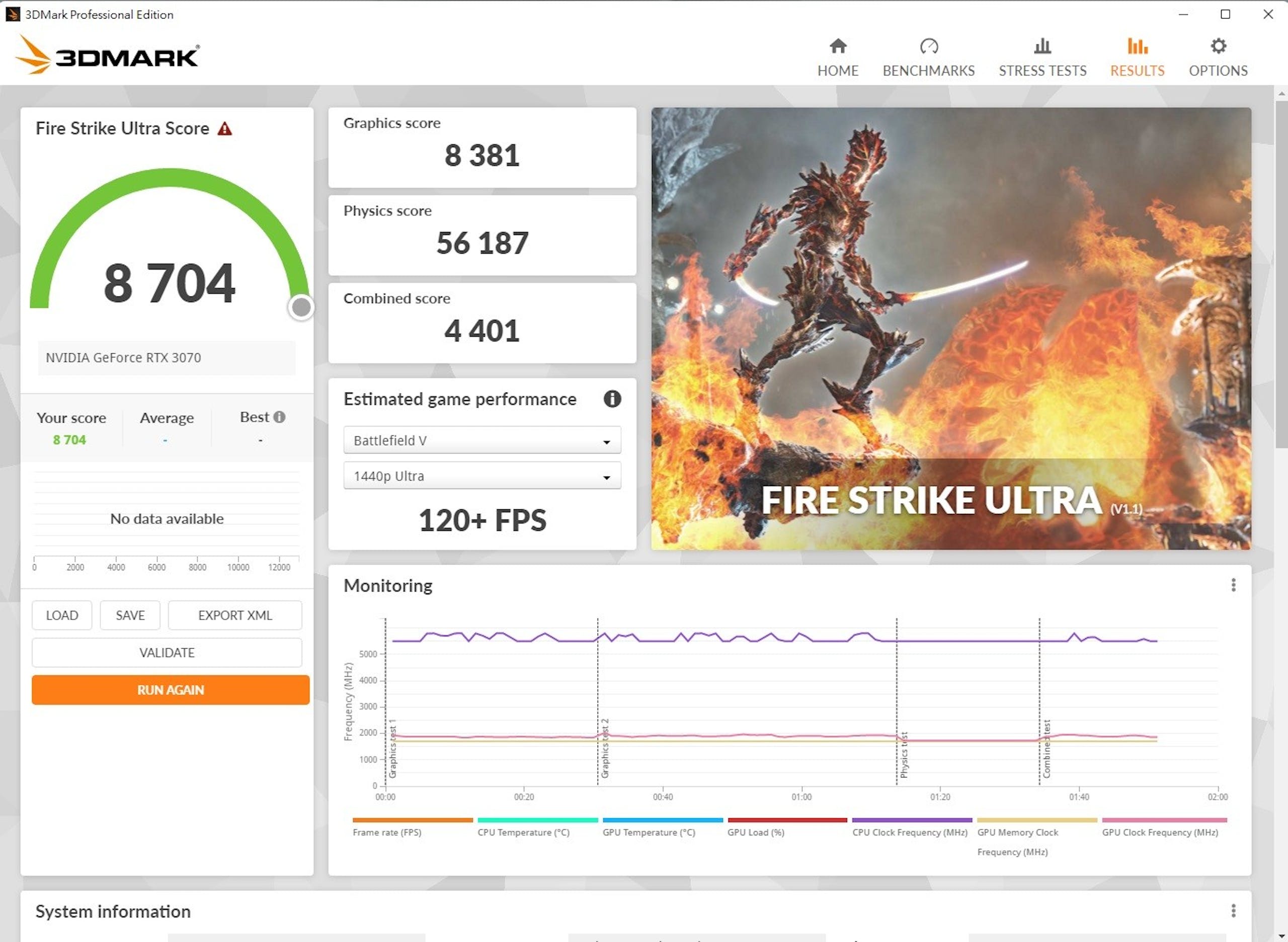

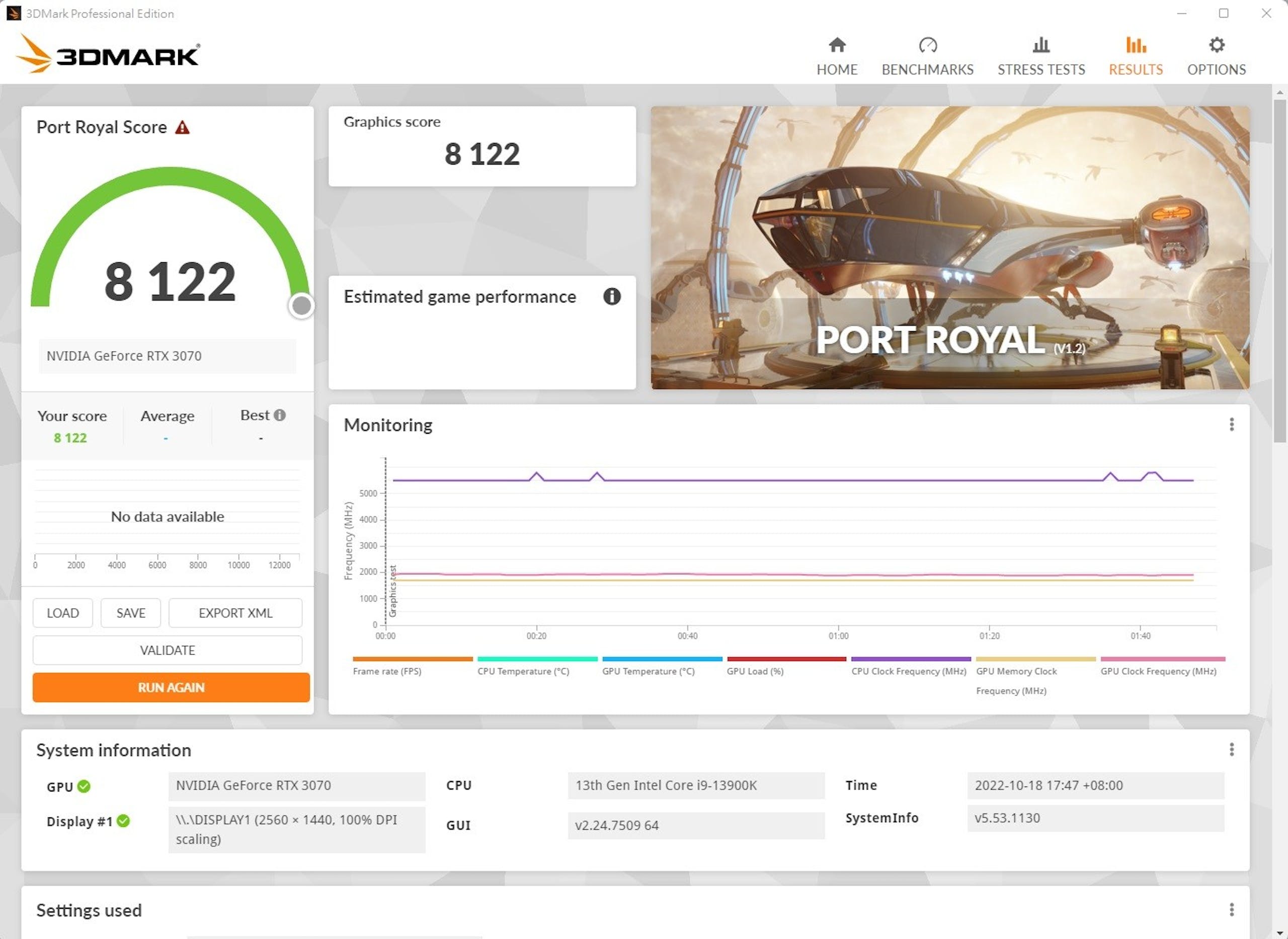

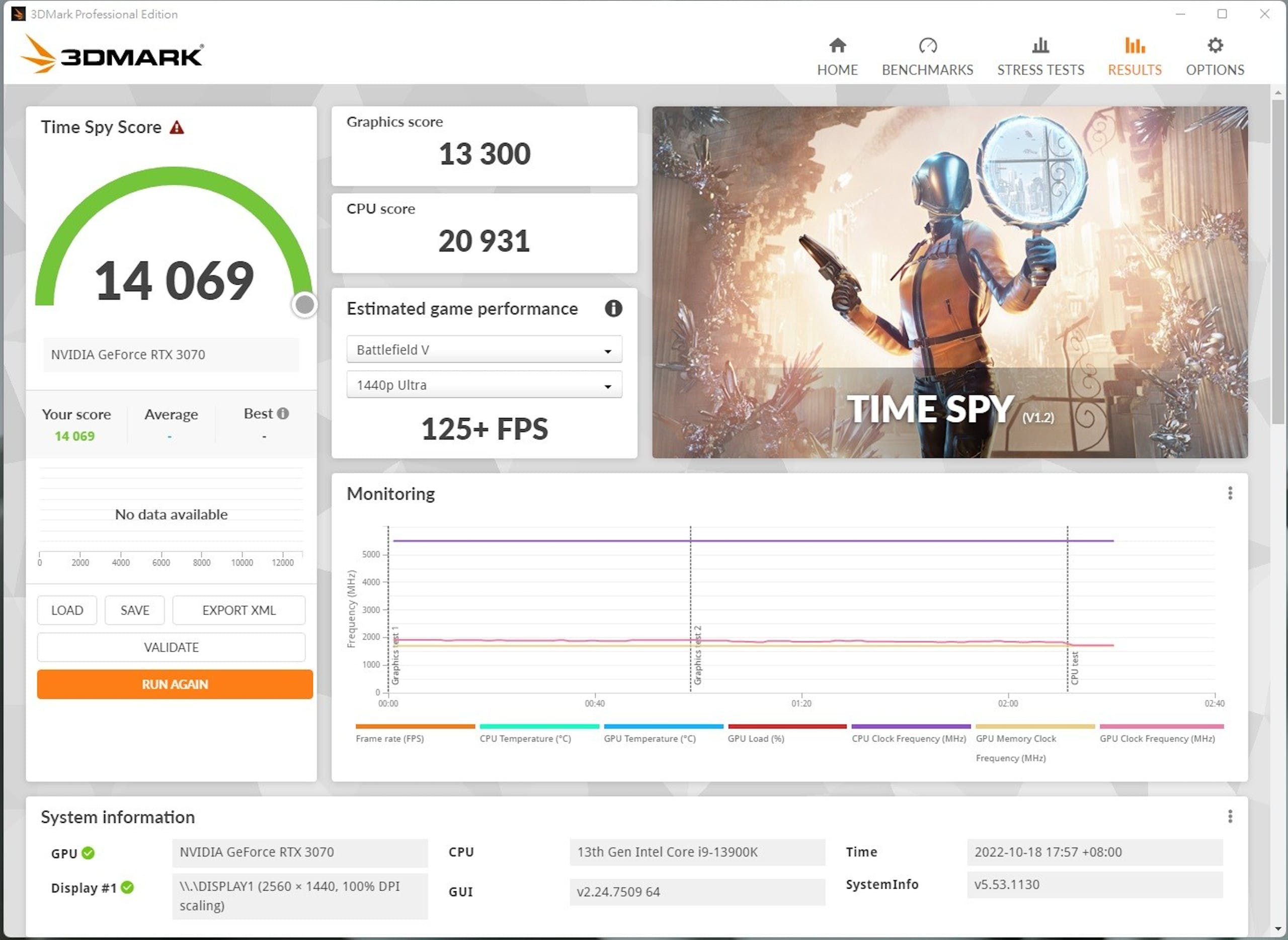

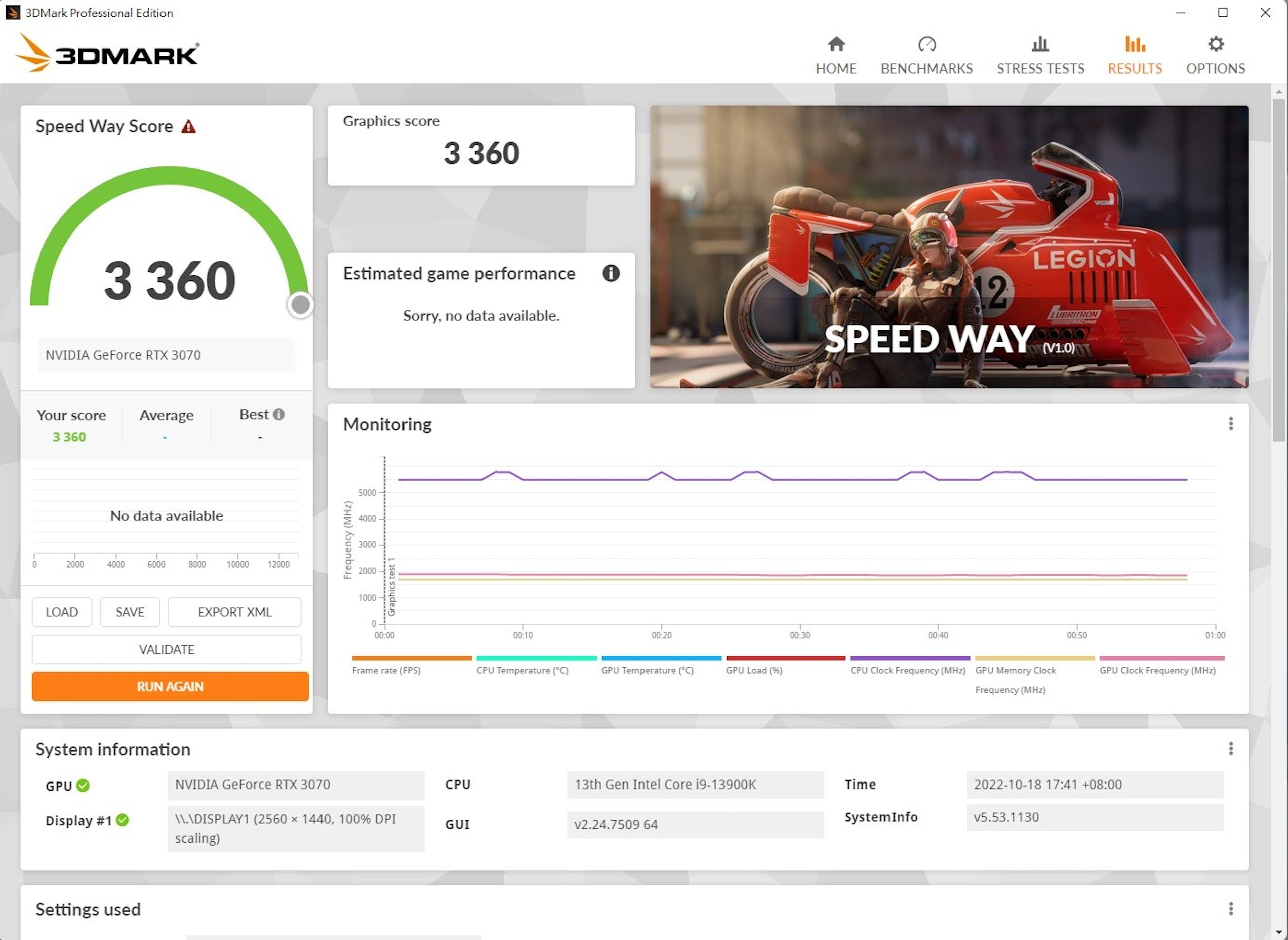

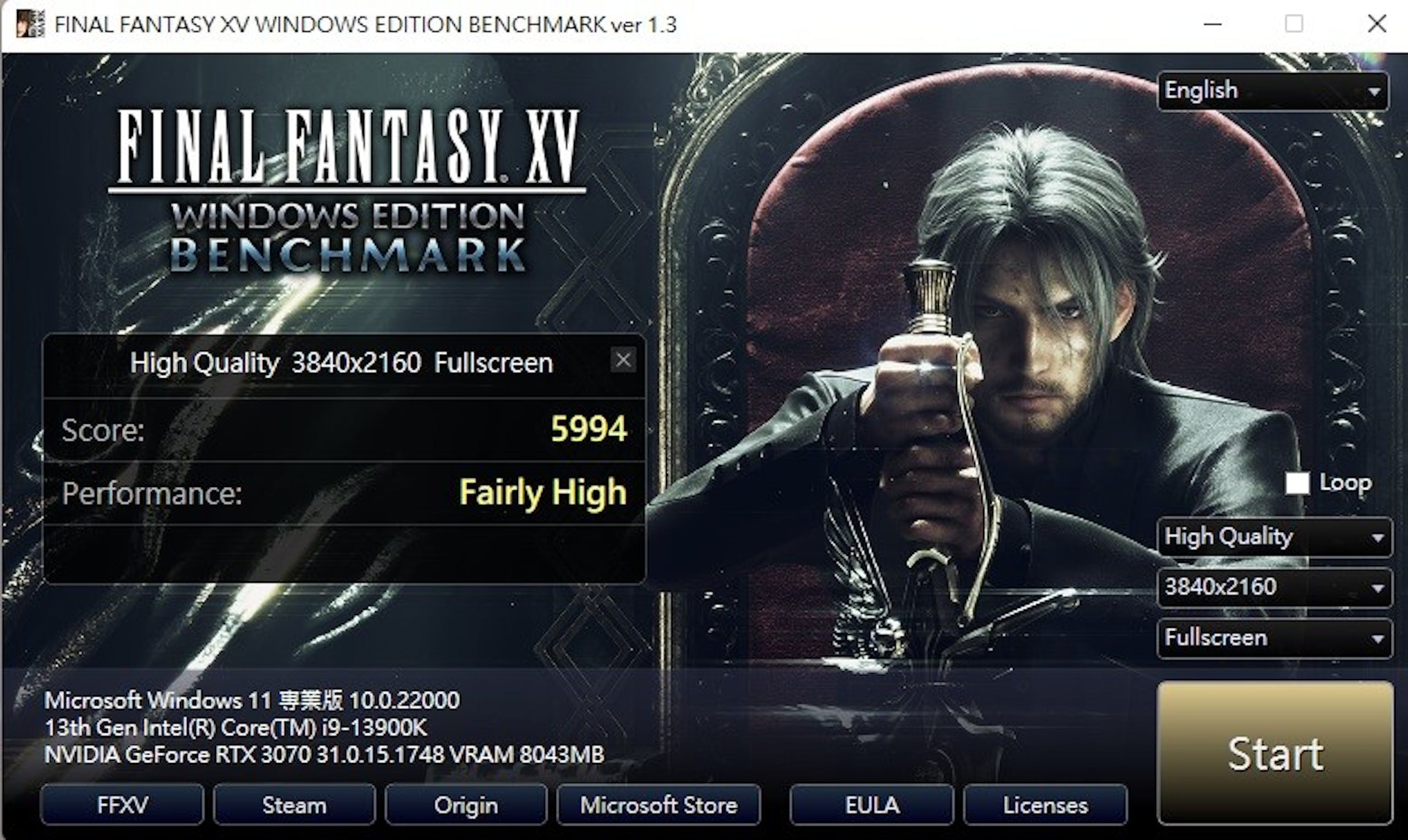

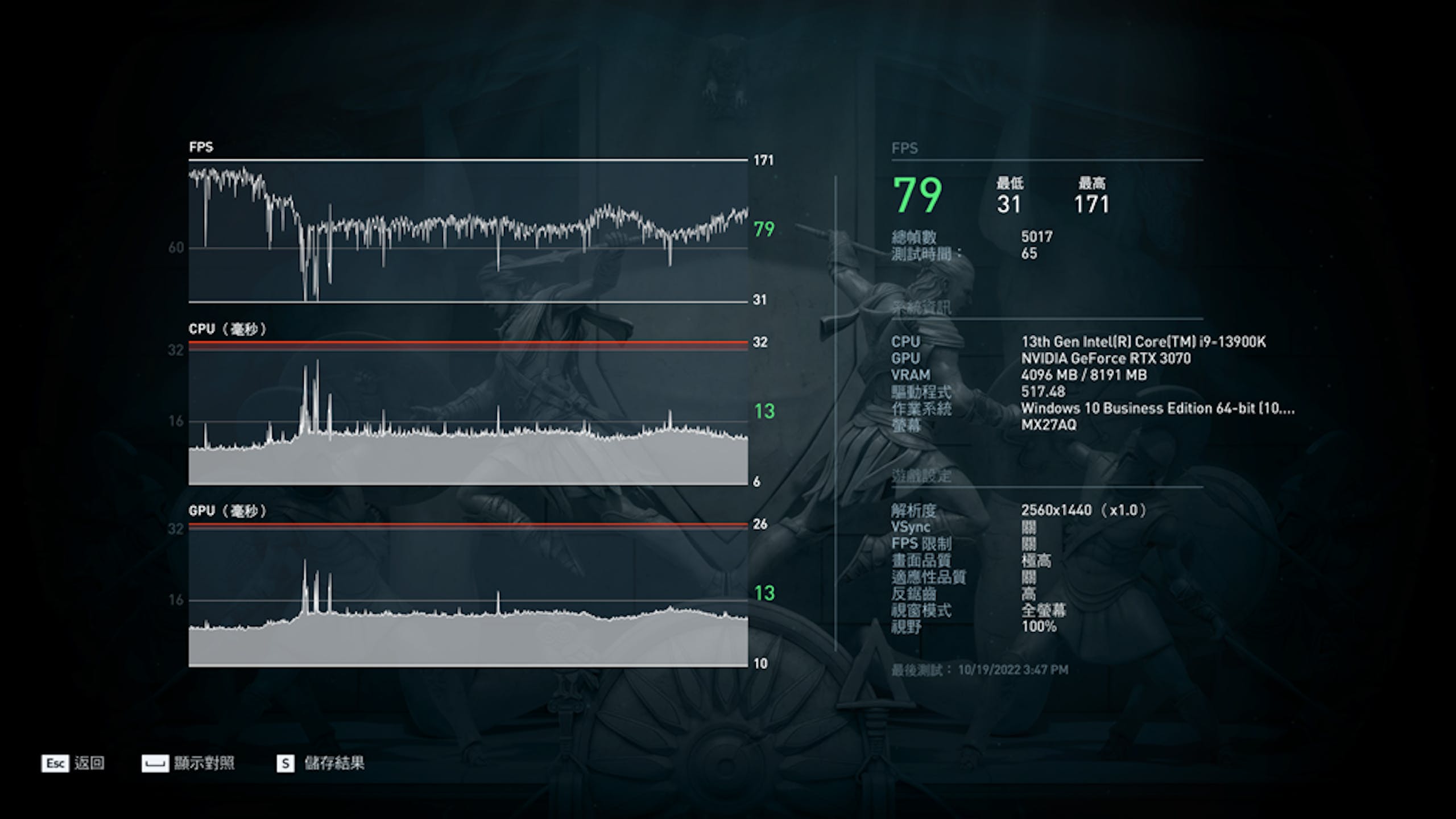

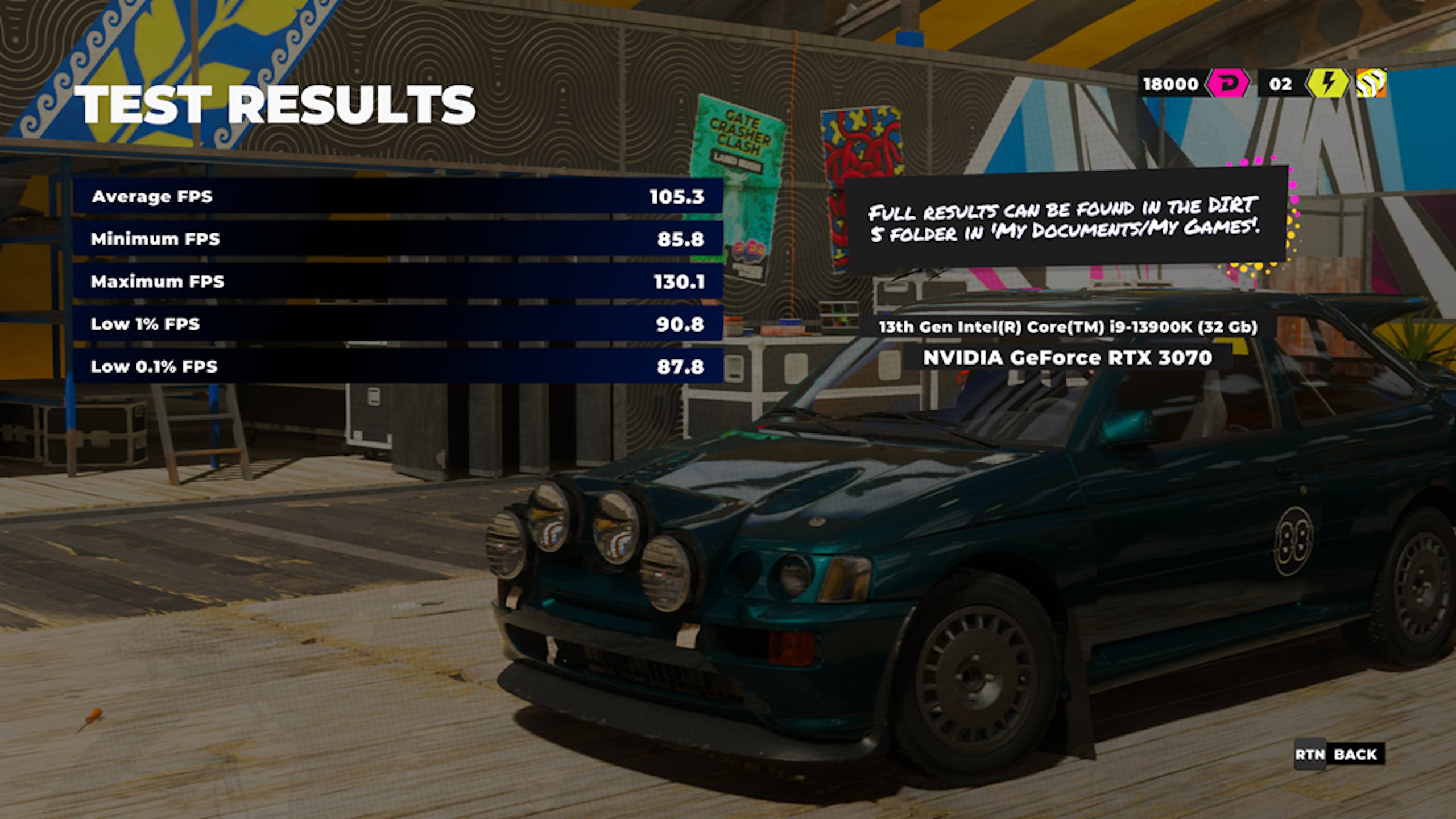

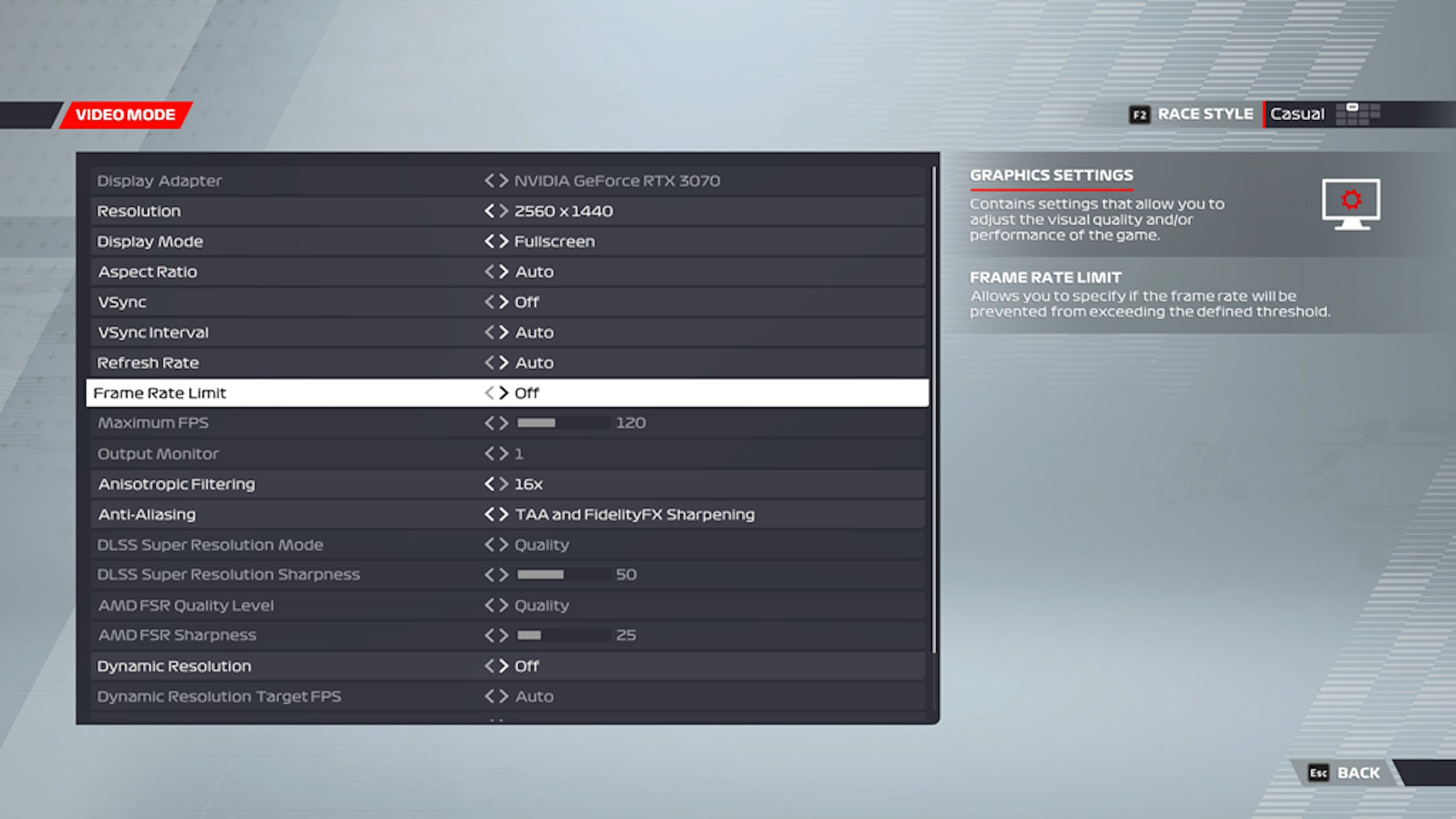

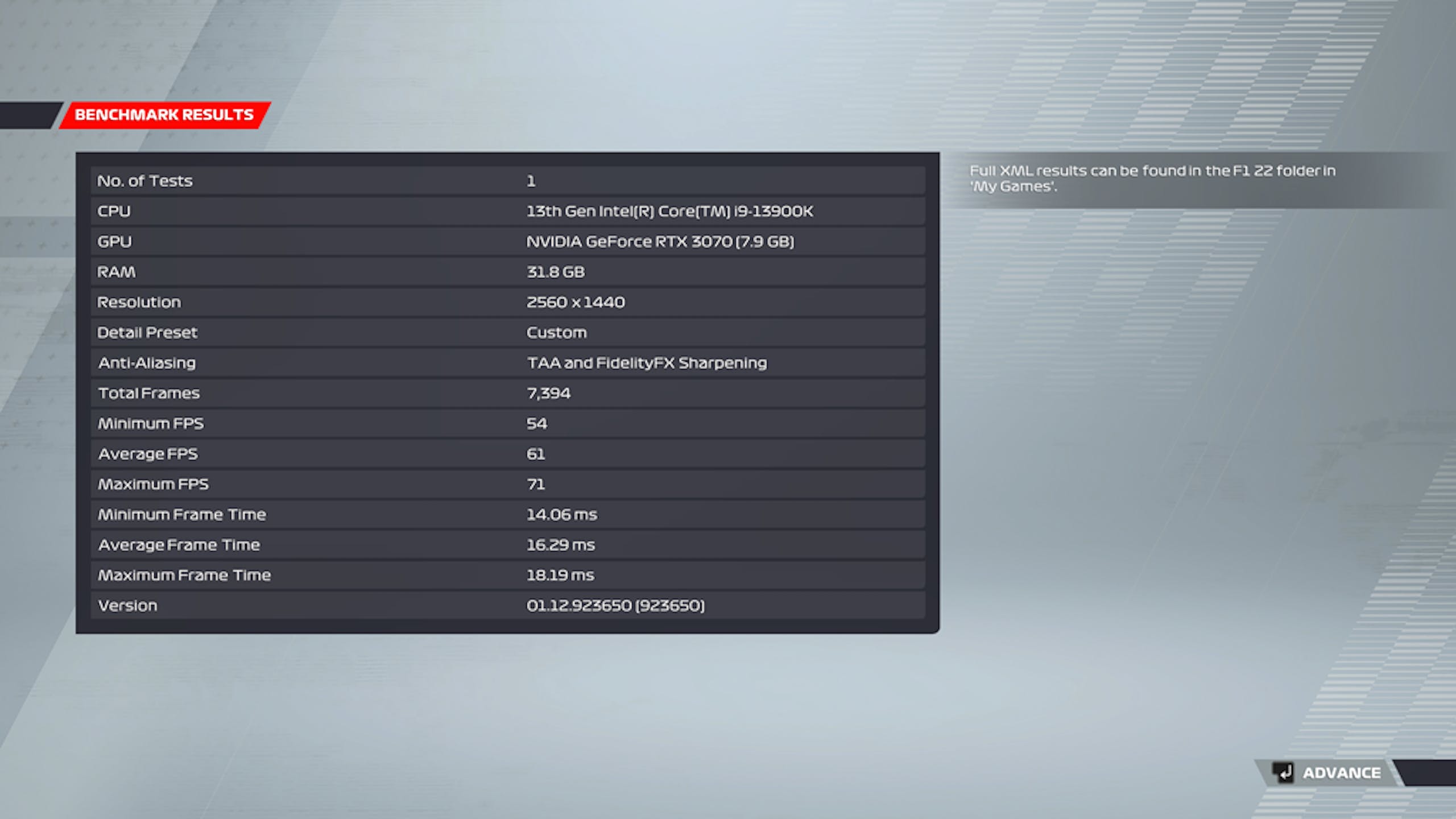

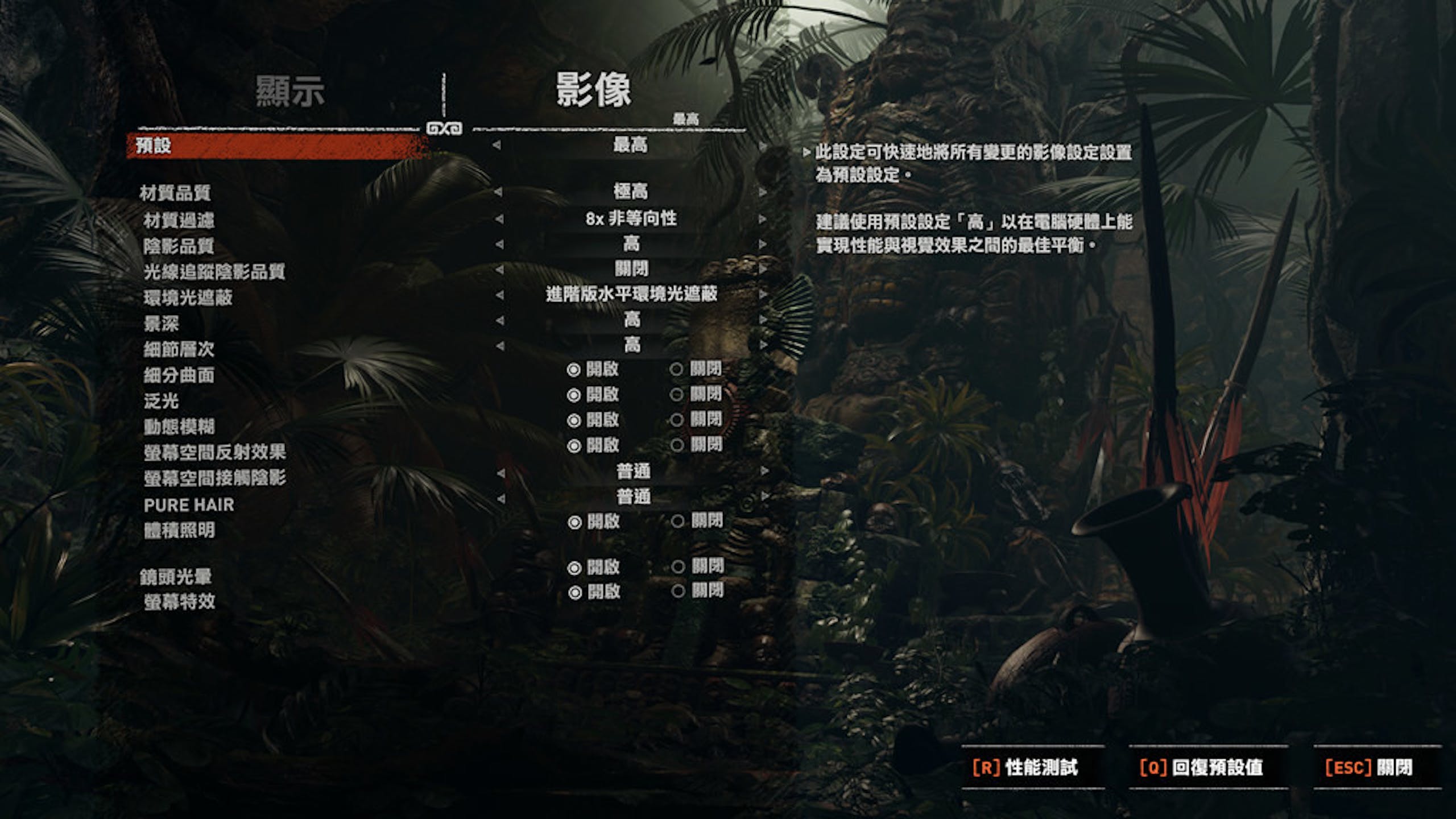

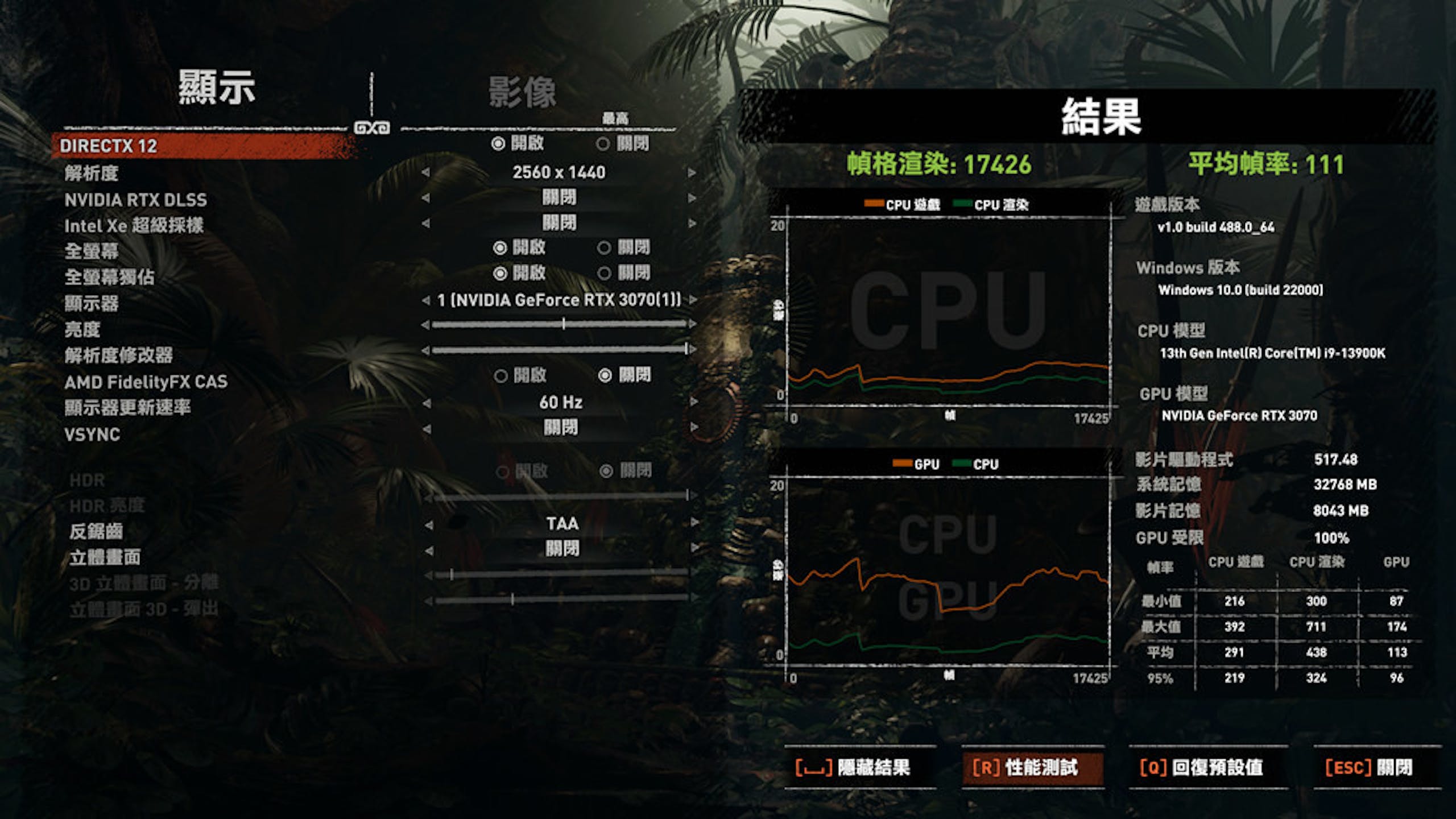

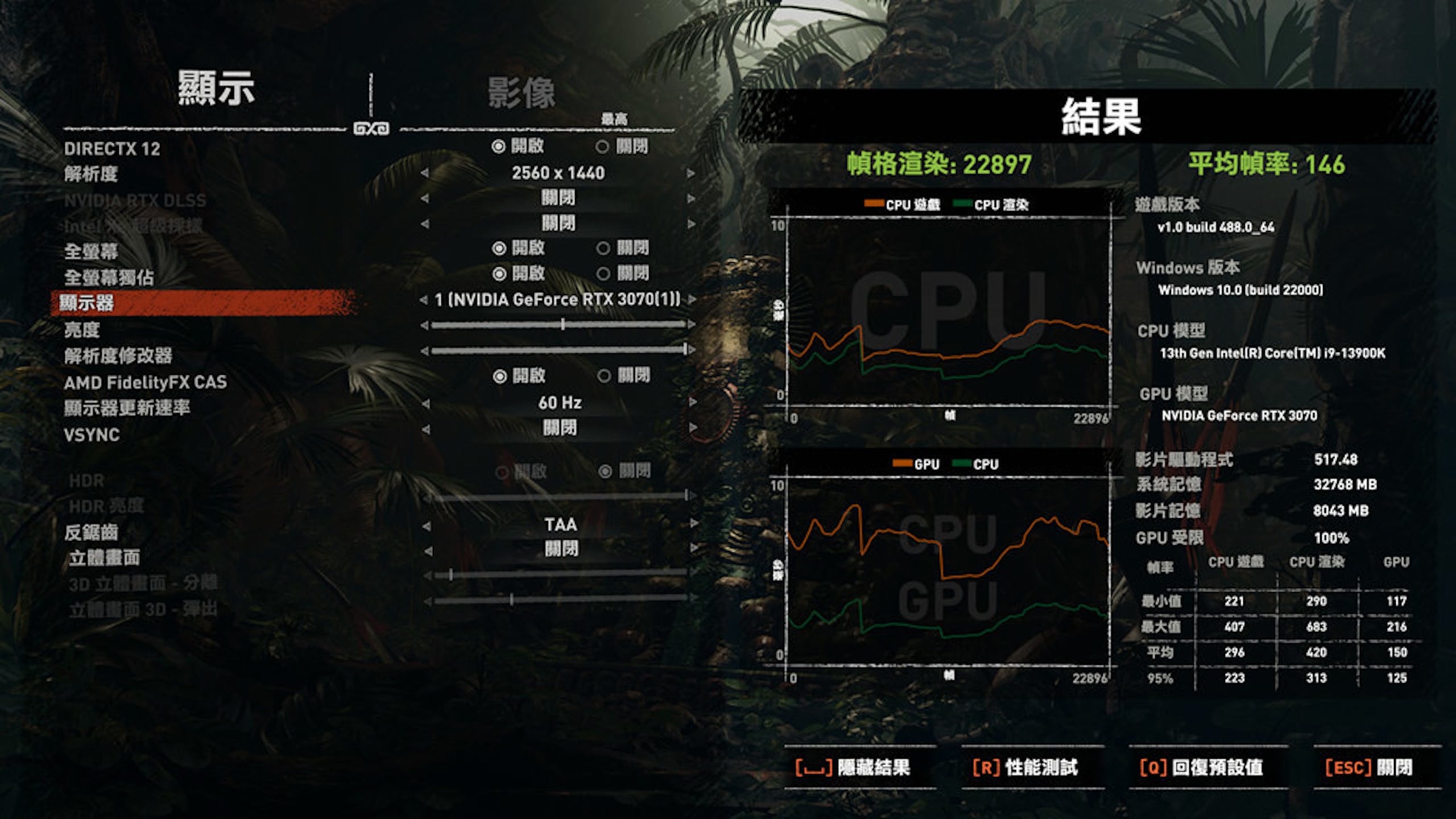

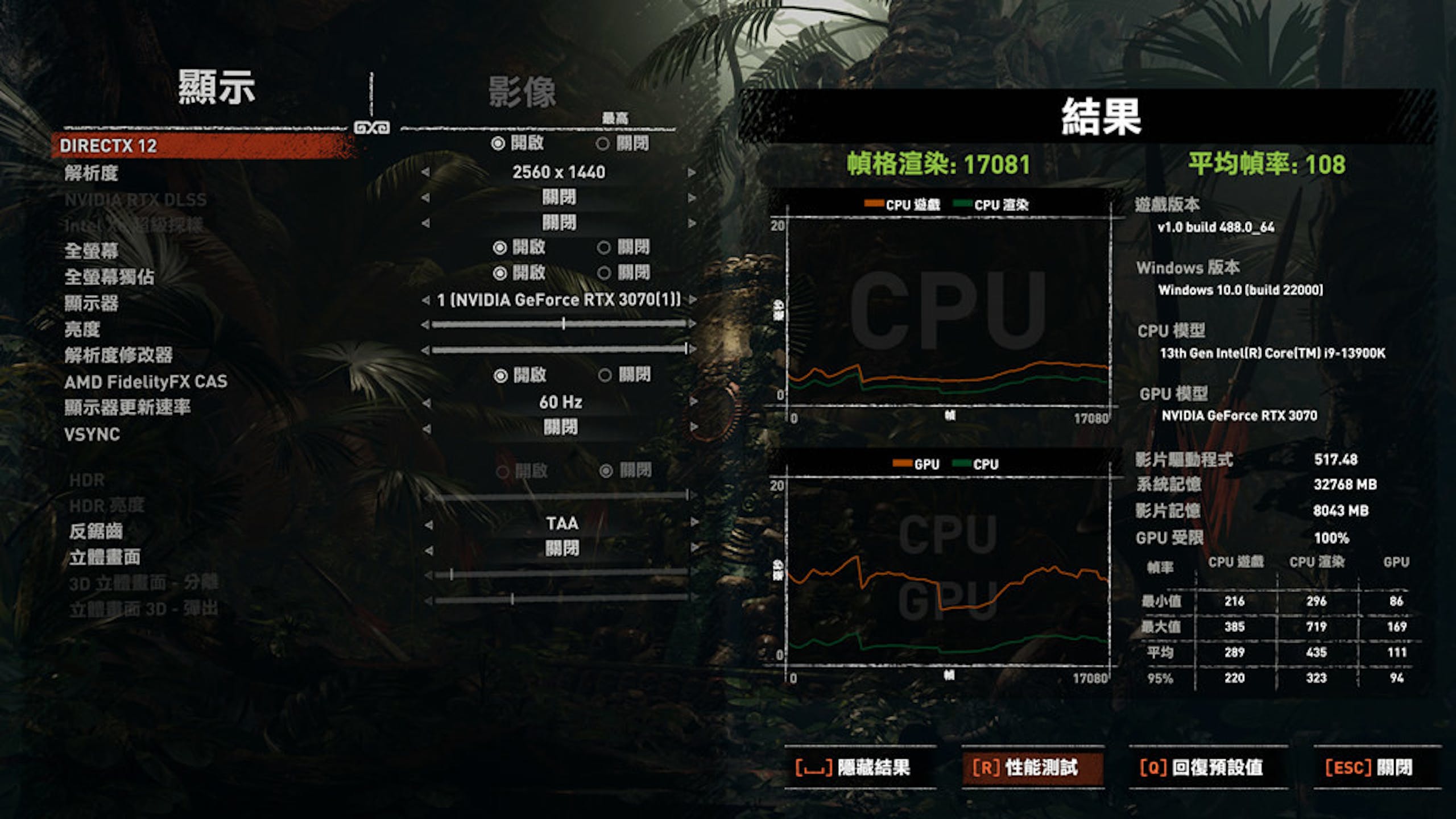

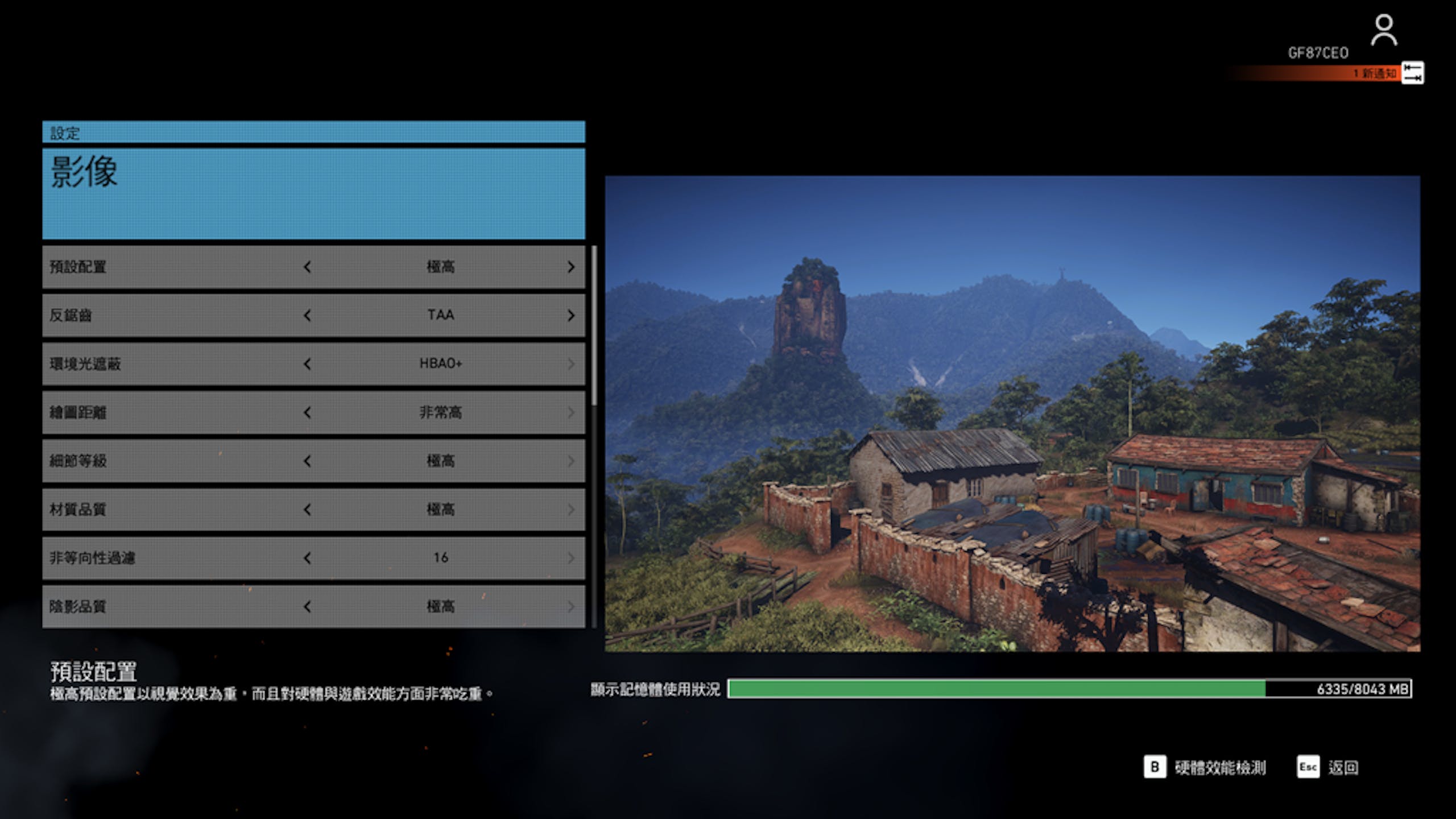

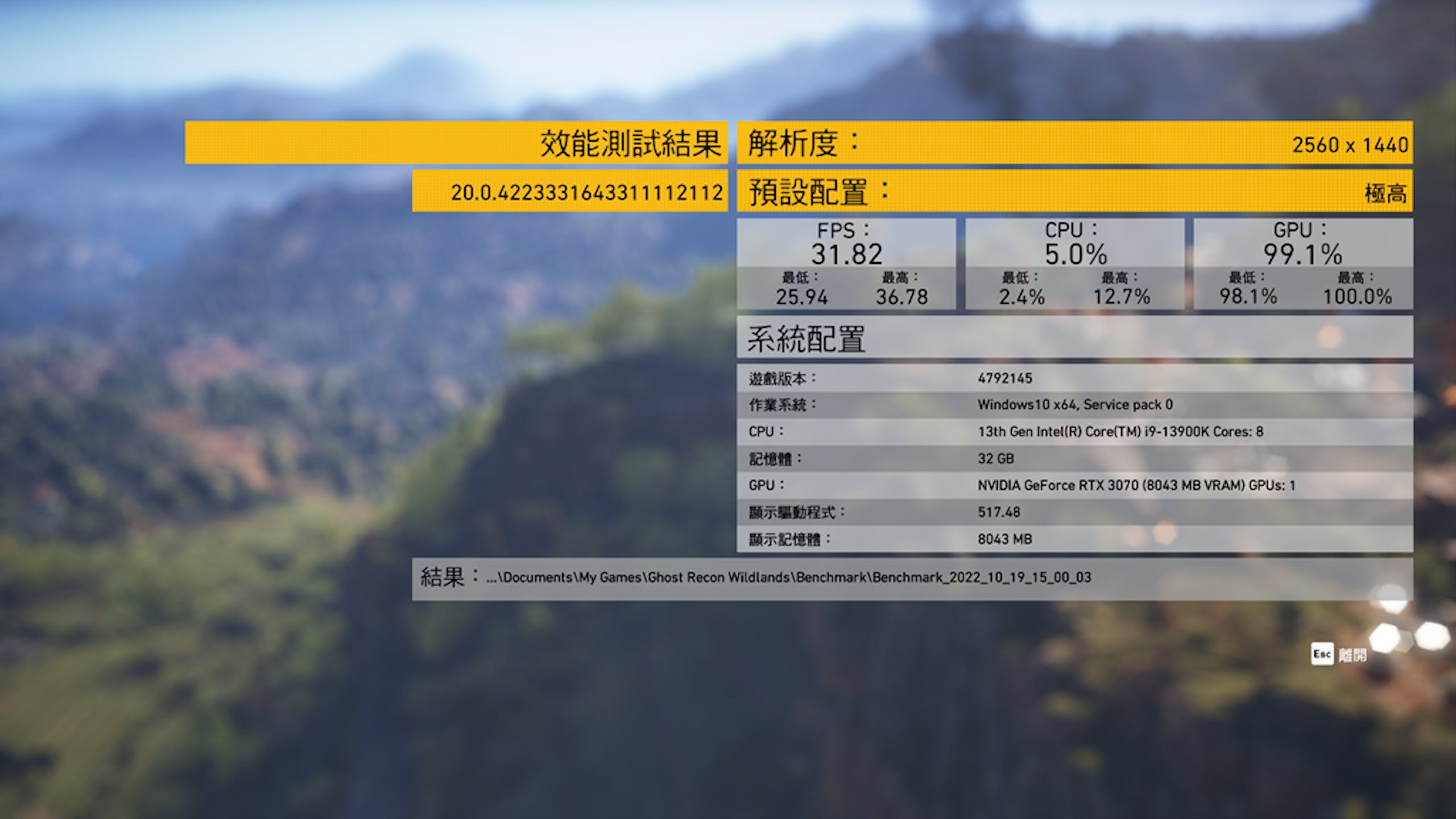

此次作為裝機搭配測試的還包括 Kingston Fury Beast 6000MHz DDR5 記憶體, Kingston FURY Renegade 2TB SSD ,以及 NVIDIA RTX 3070 創始版,散熱器則搭配 MasterLiquid ML360R RGB水冷散熱器。

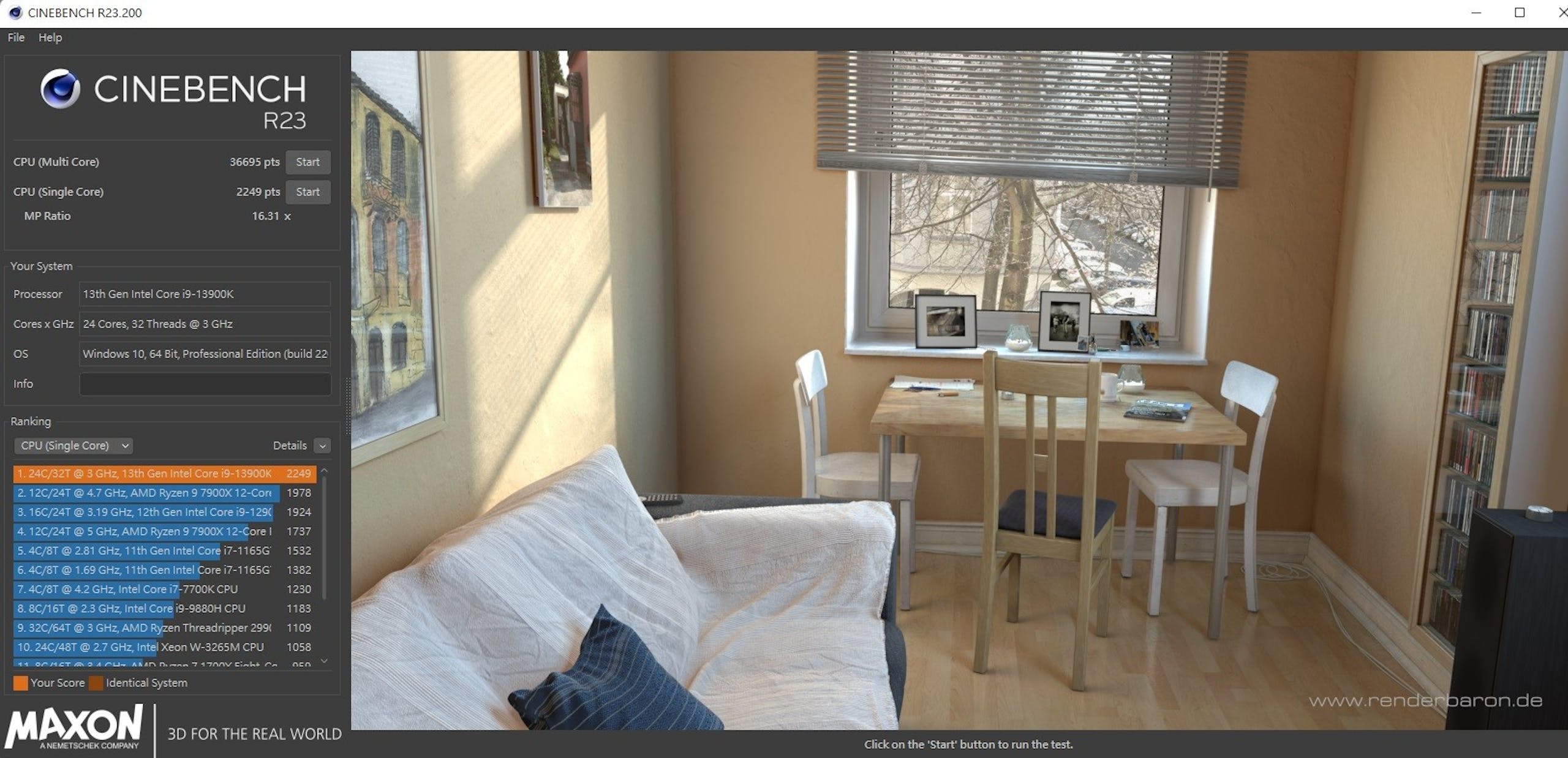

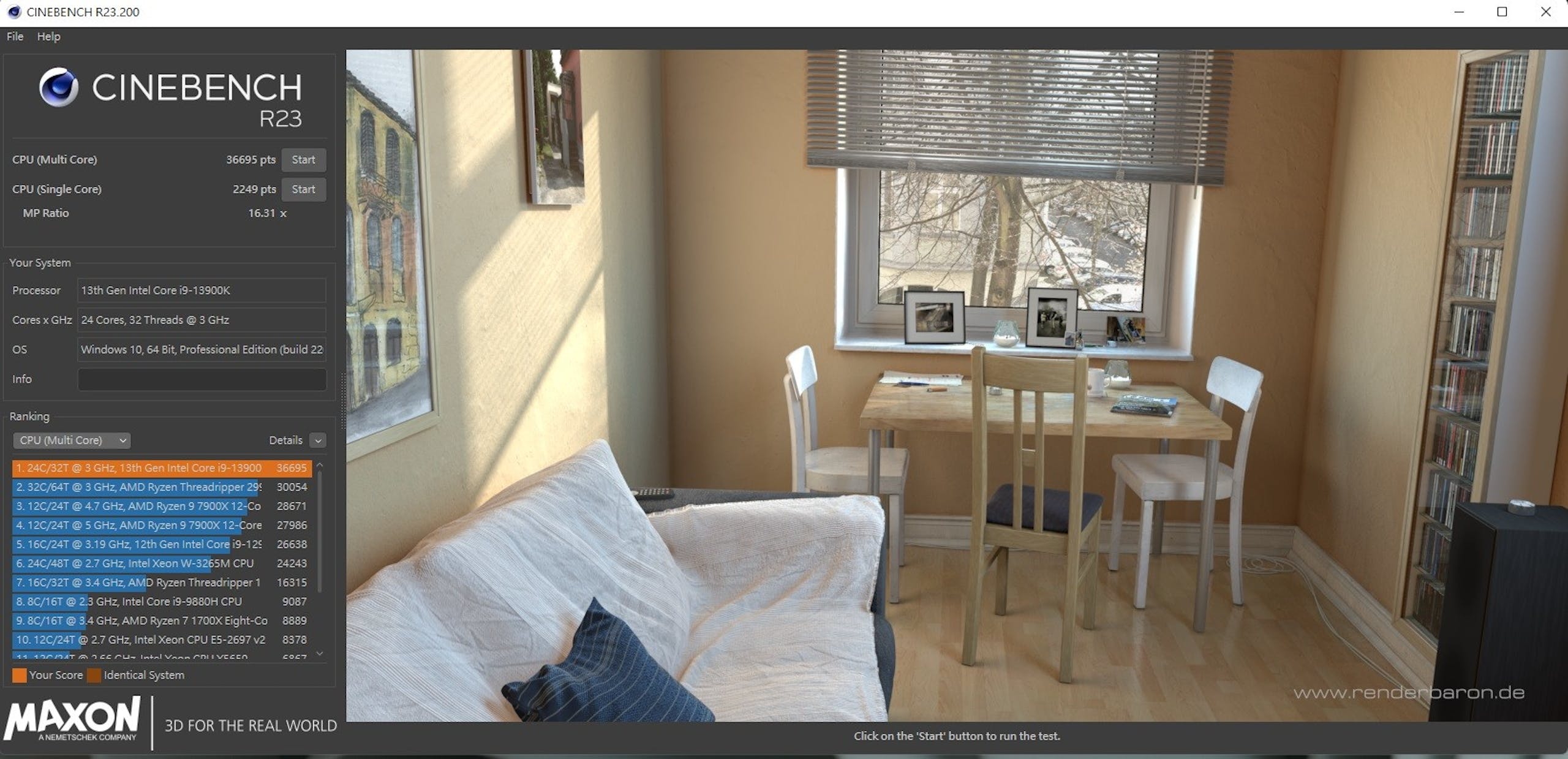

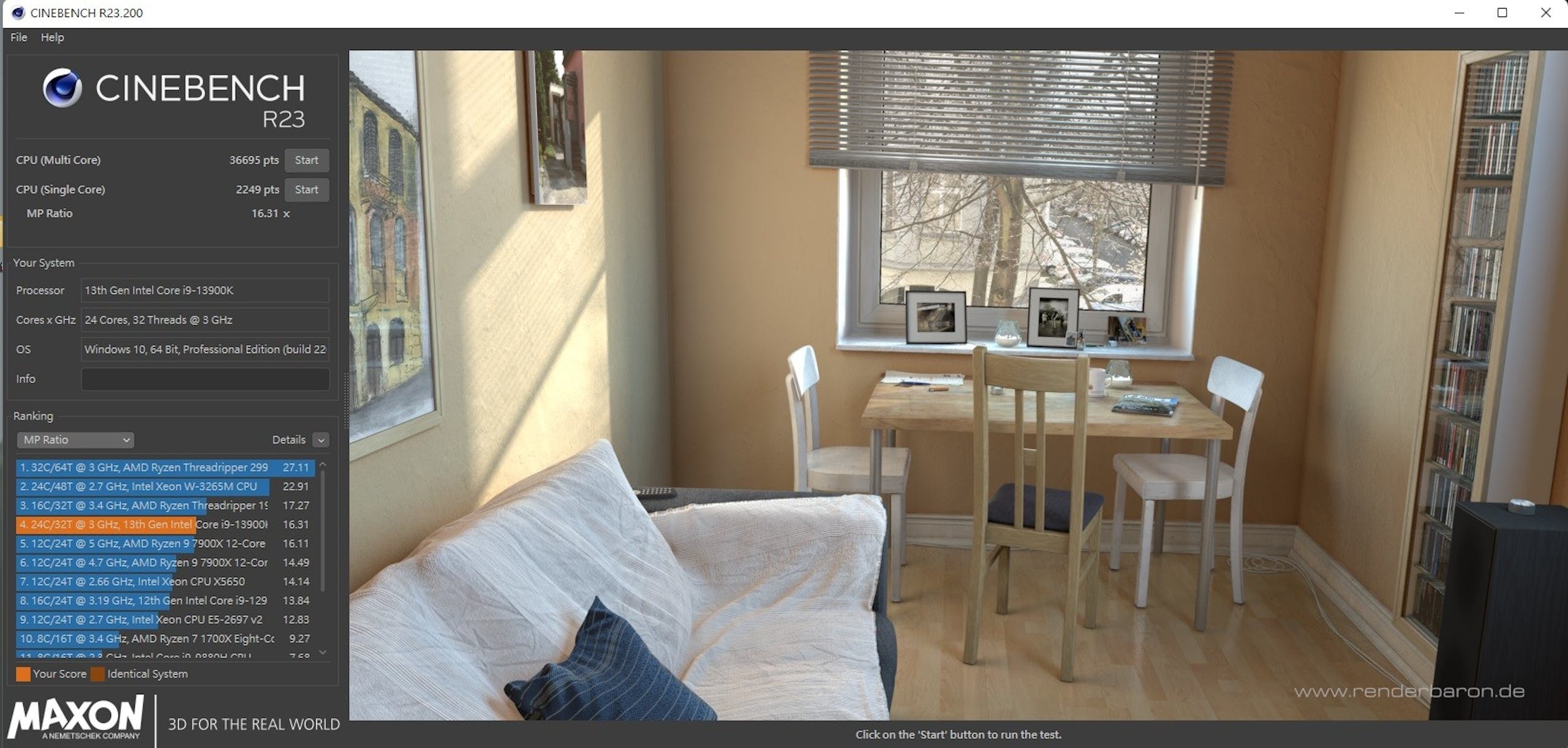

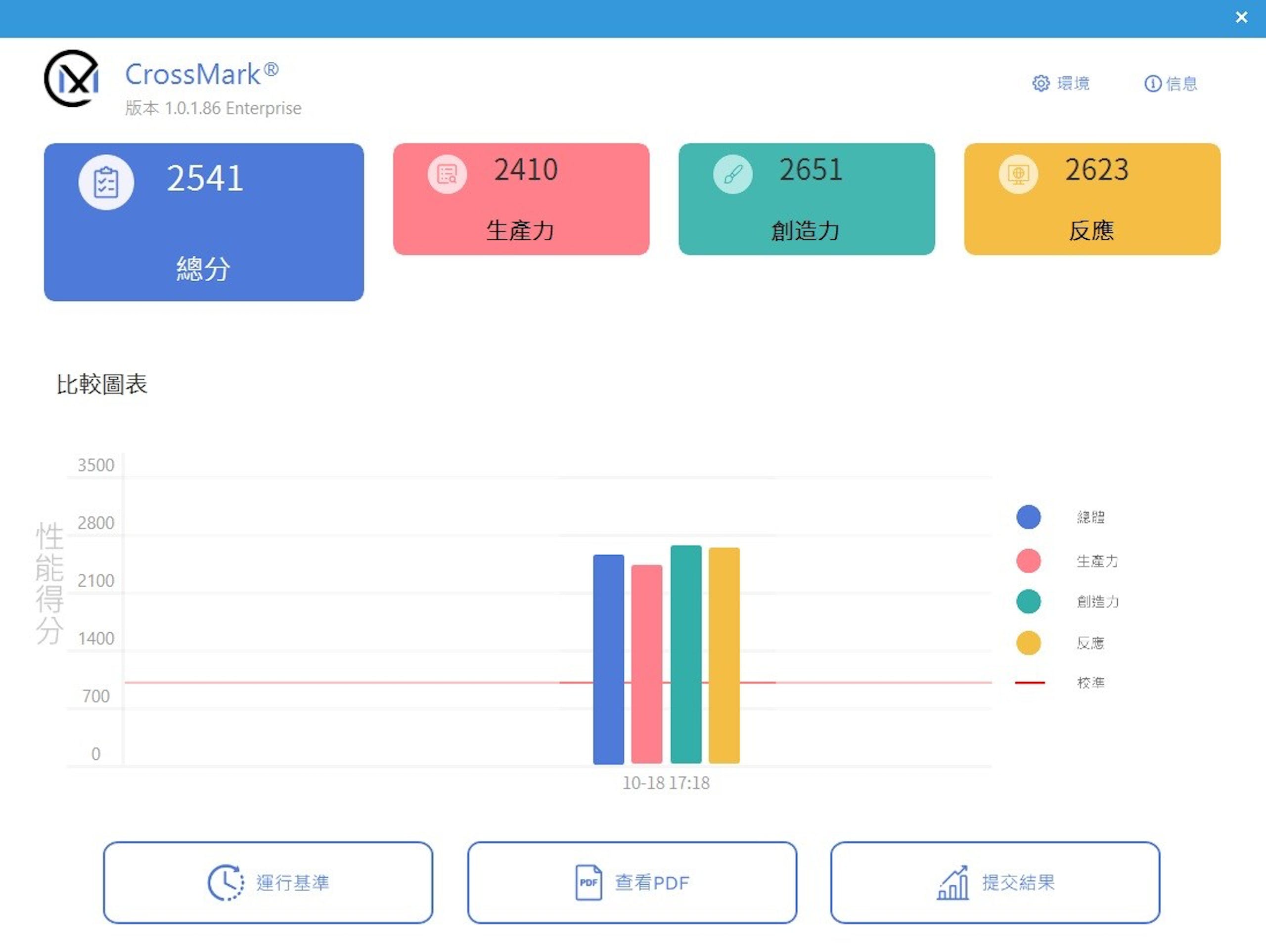

▲基本測試項表現

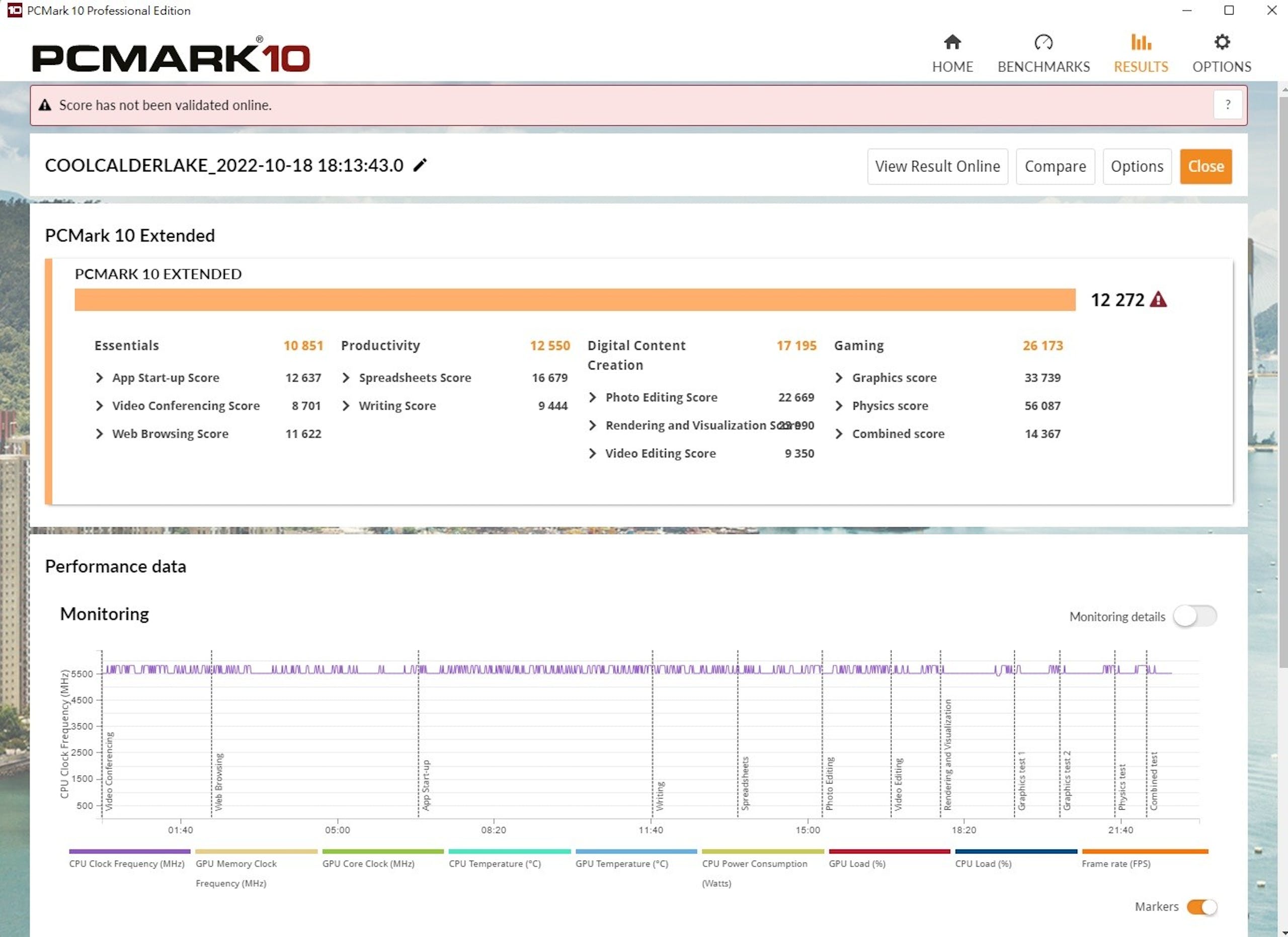

▲遊戲測試項表現

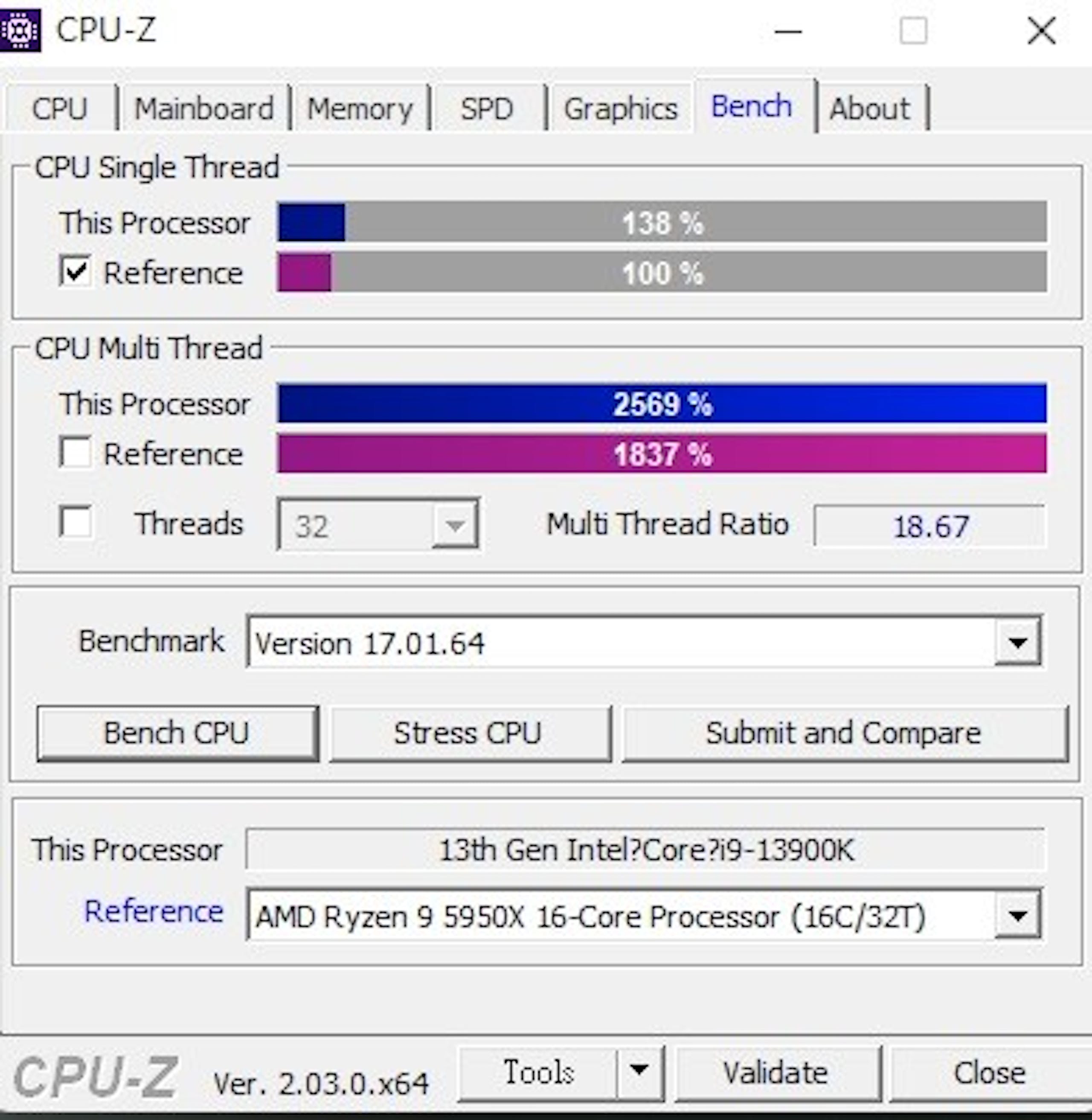

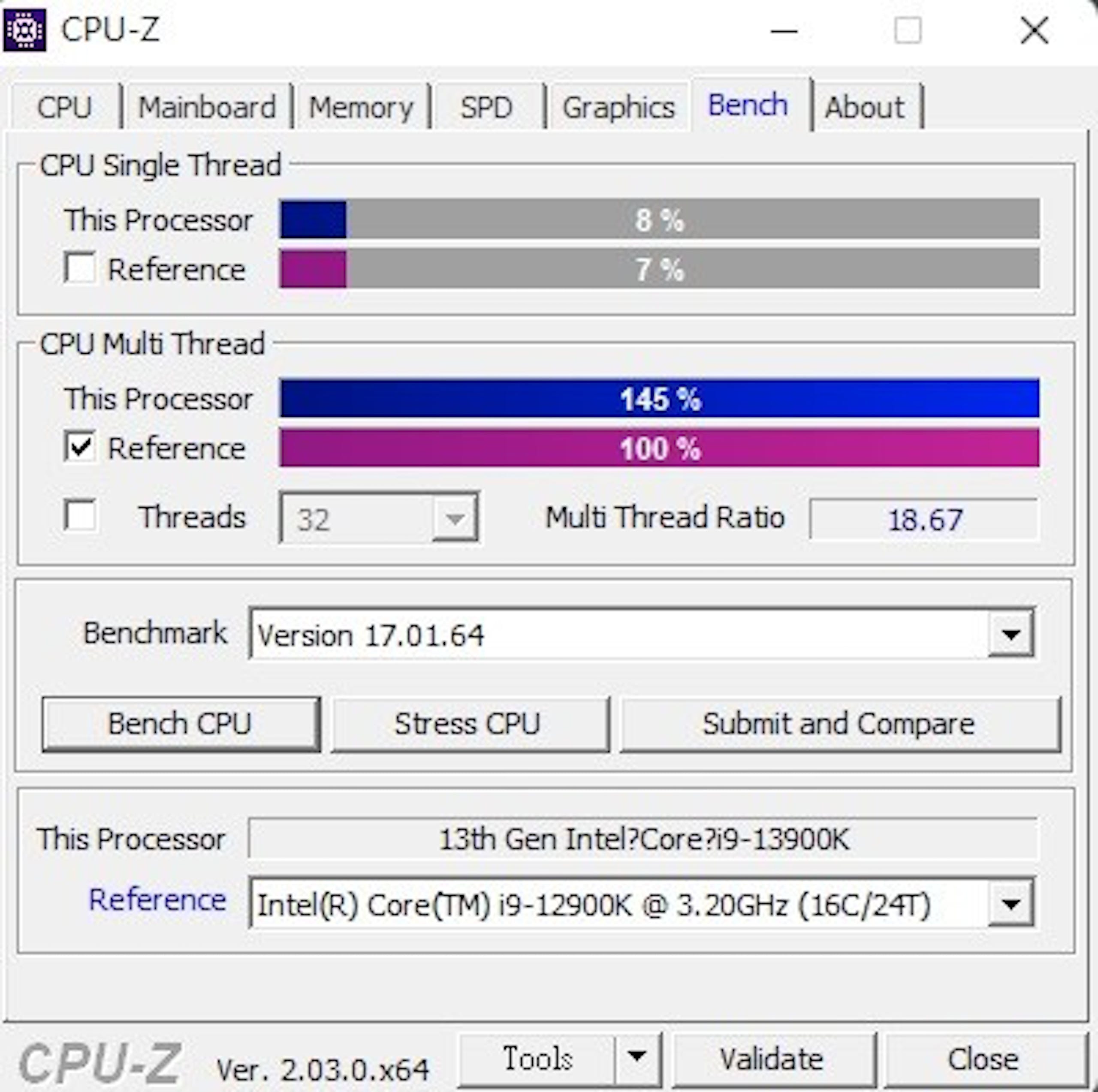

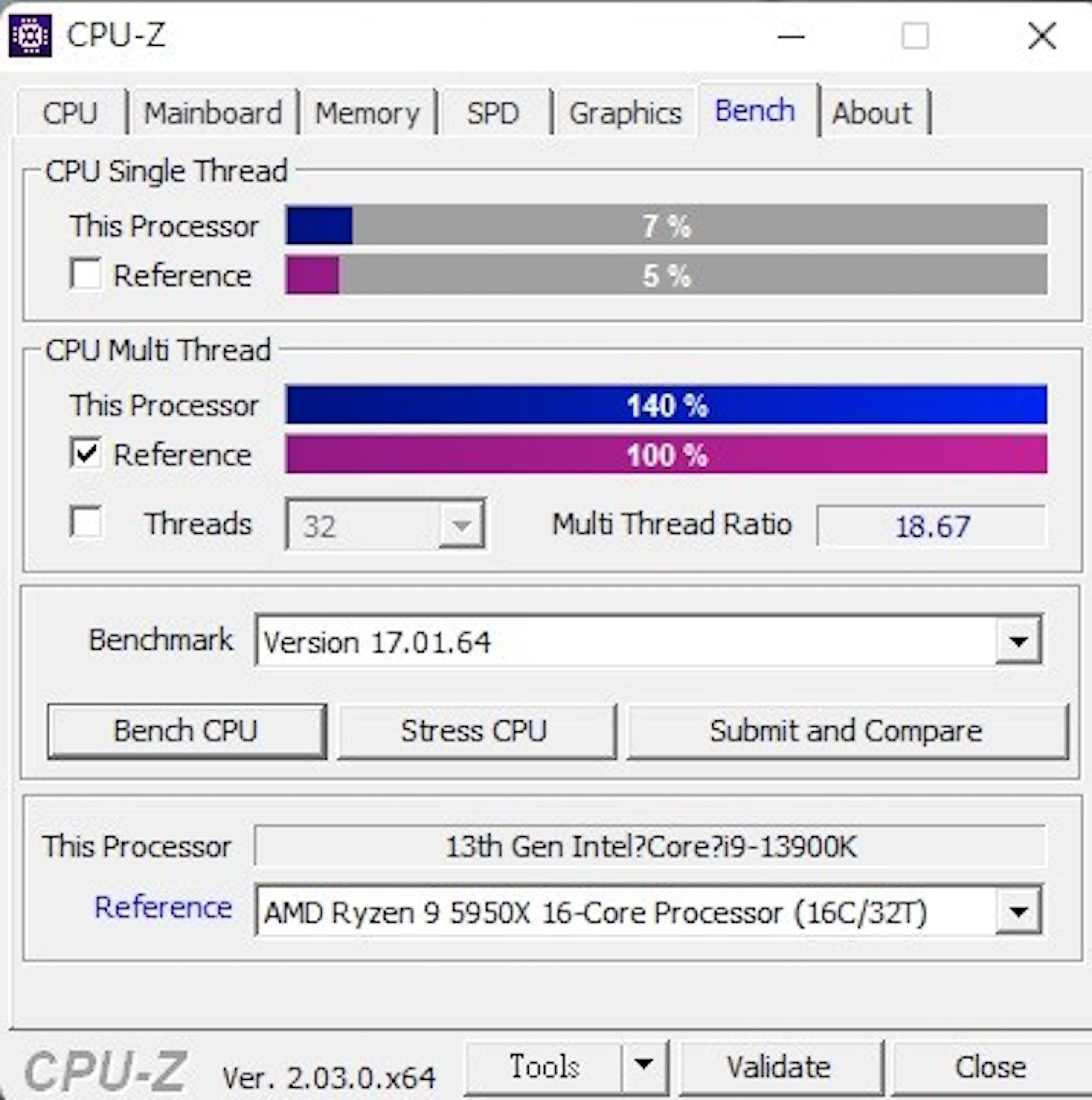

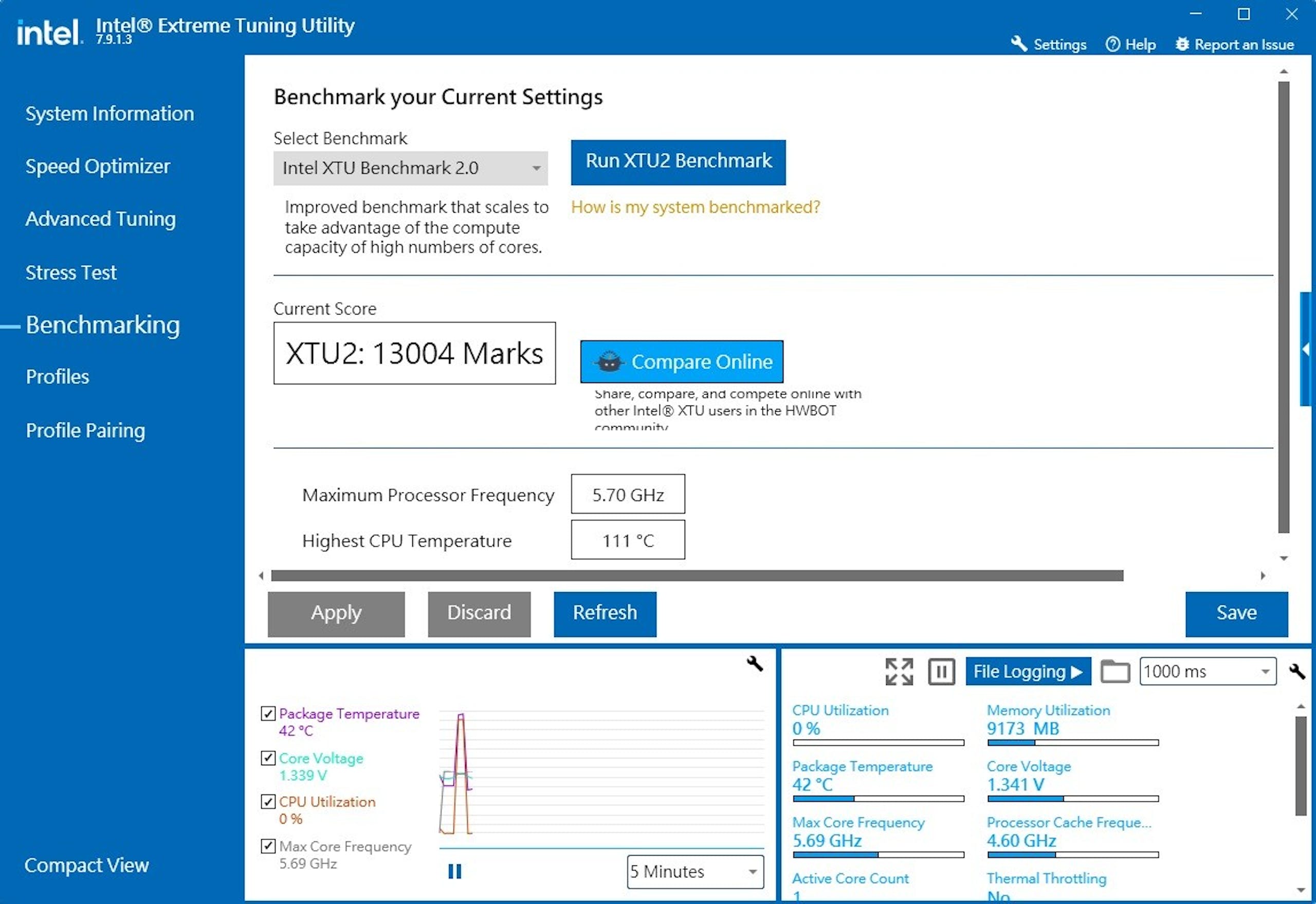

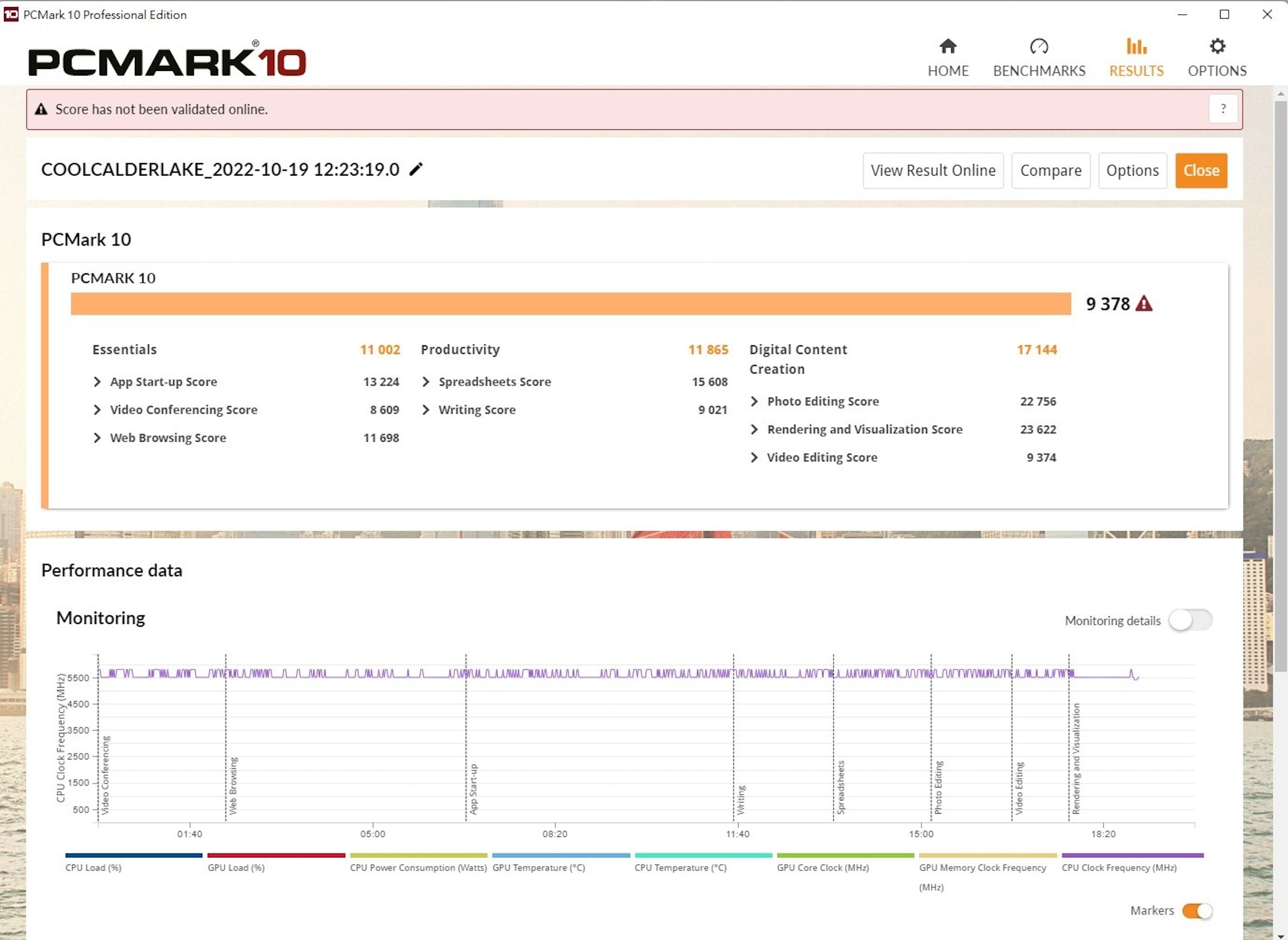

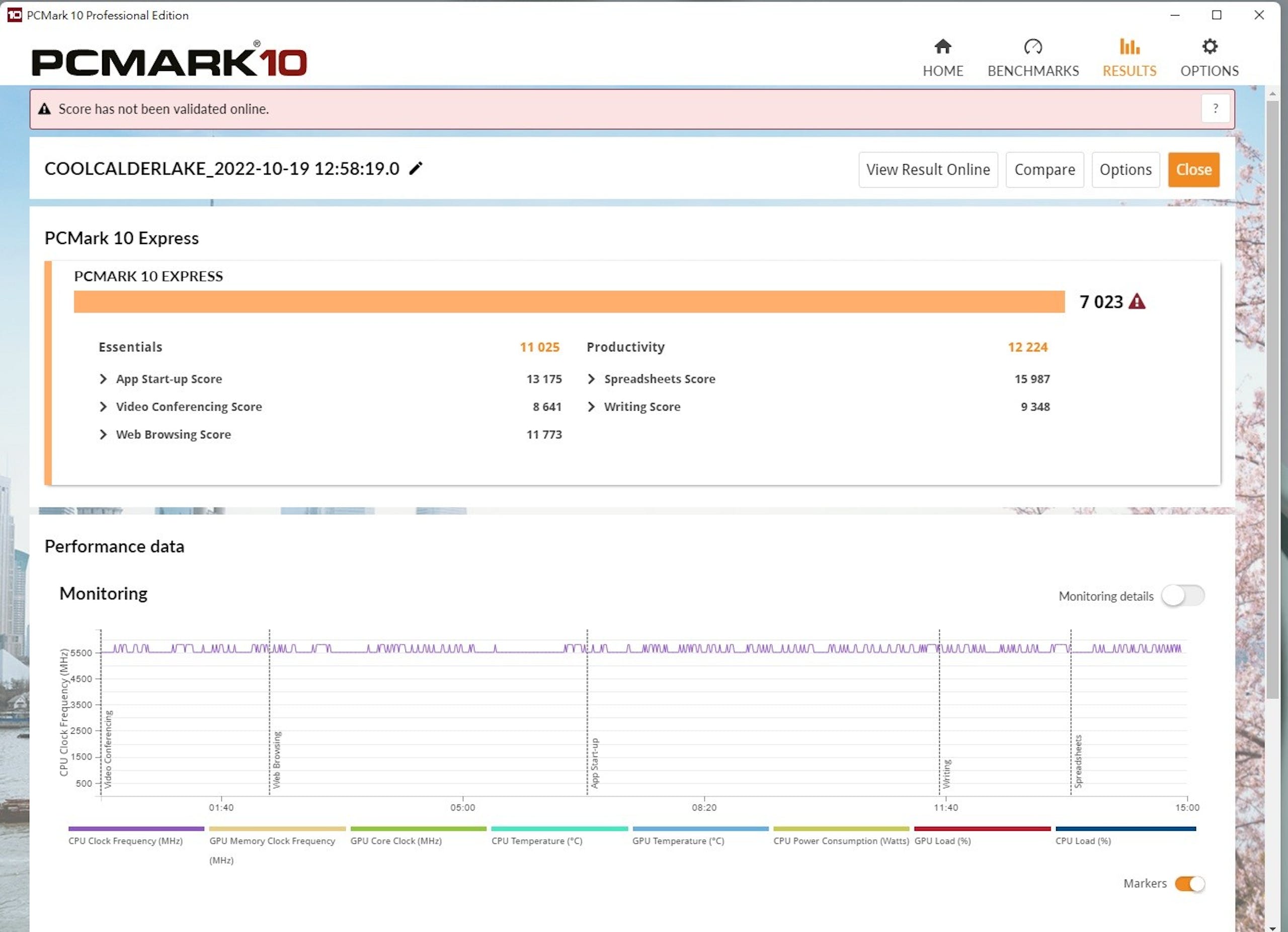

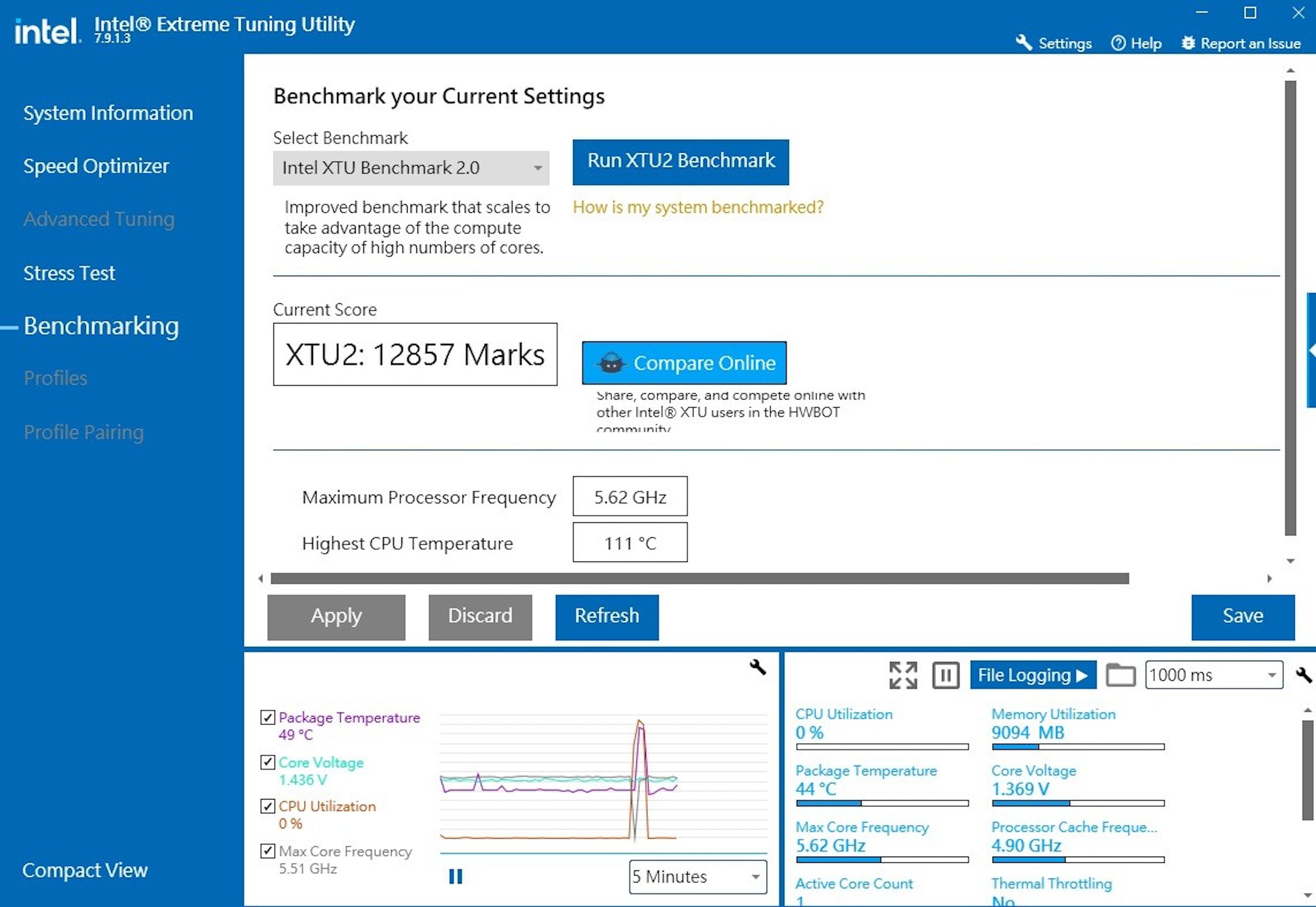

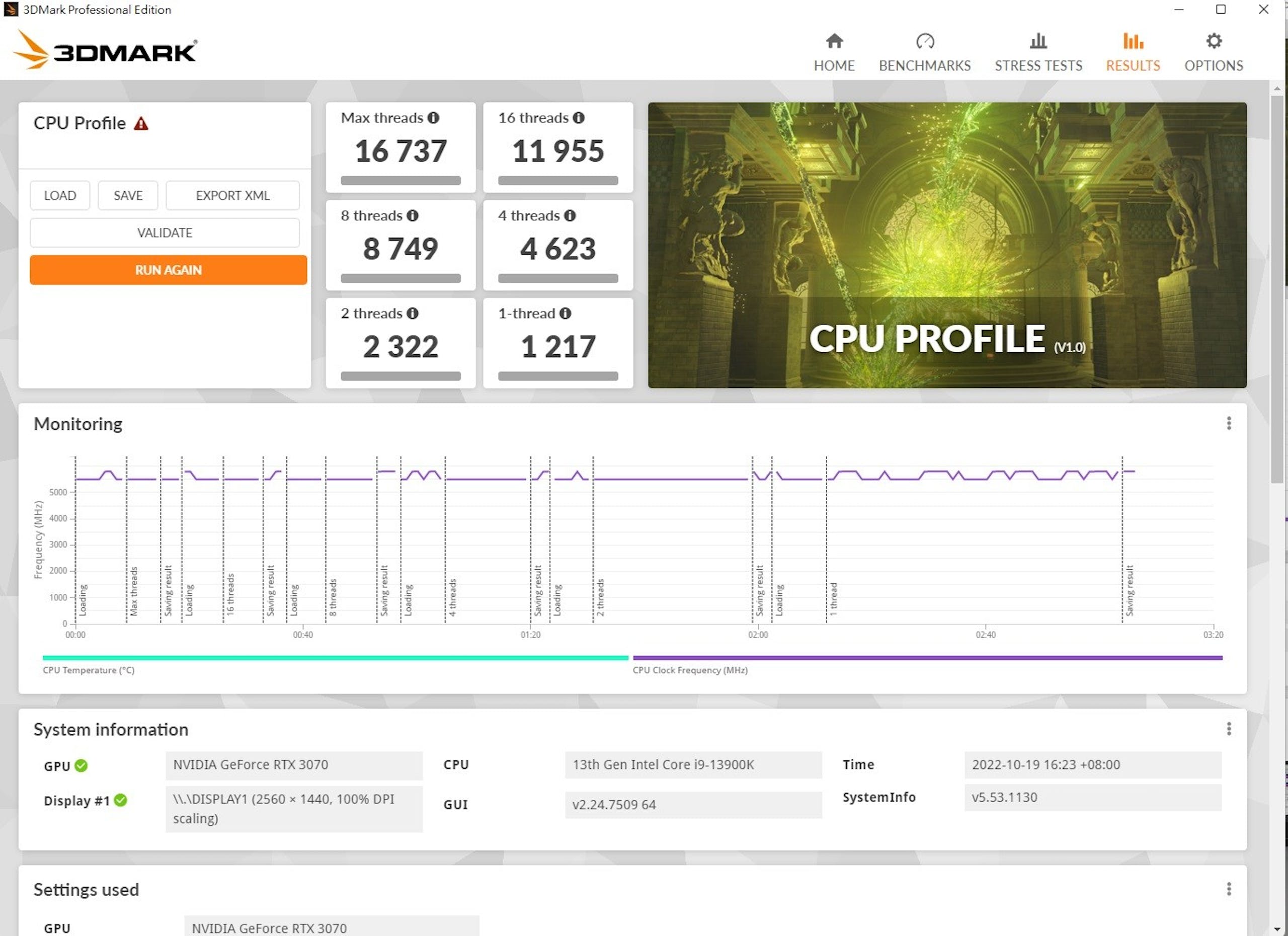

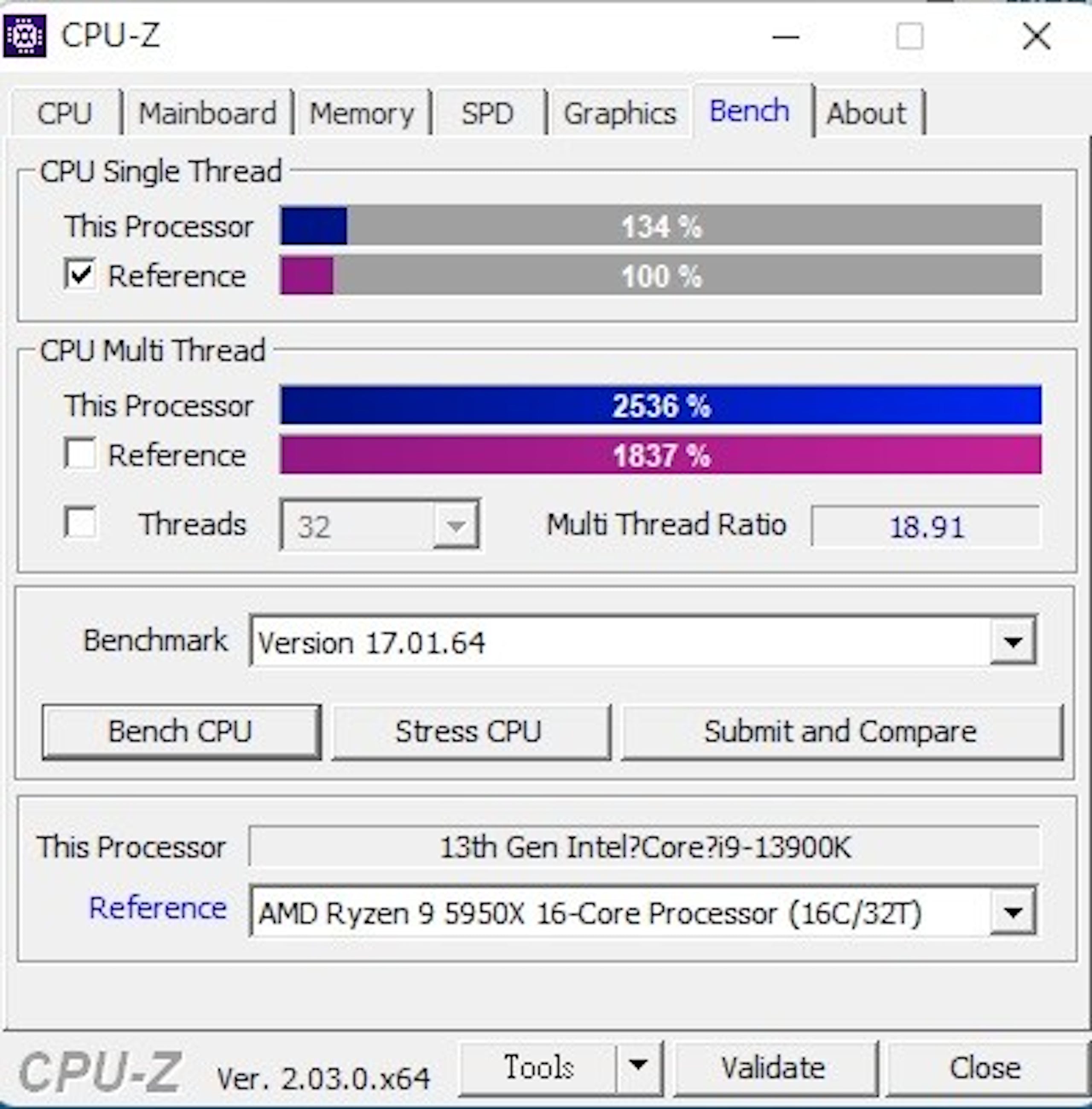

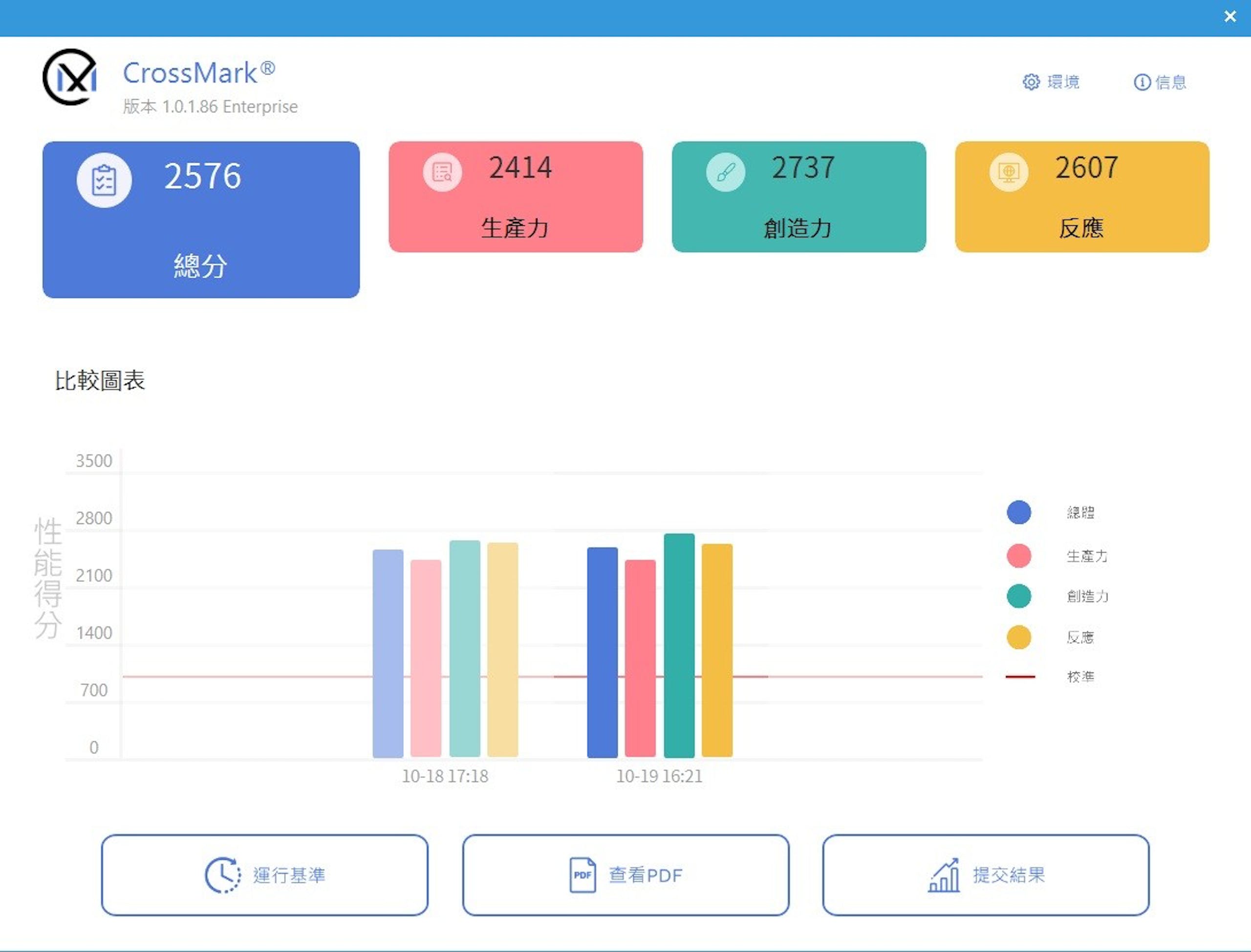

透過基本測試,可能受限於包括散熱、記憶體落差等關係影響,以及筆者系統中的對照組紀錄為超頻至 5.5GHz 的 i9-12900K ,單核心的效能約略為 7% 左右的差距,不過多核心則受惠多了 2 組共 8 核 E-Core ,多核協作的效能大幅提升;不過透過 Intel XTU 進行效能測試時,由於高時脈與高供電,則出現達 111 度的峰值發熱。另外在遊戲方面的表現也相當傑出,但對遊戲娛樂影響較明顯的仍是顯示卡就是。

▲按下 XTU 後時脈反而被限制, Whyyyyyyy ?

▲要使 i9-12900K 進一步榨出效能恐怕不能使用這類基本的一鍵式超頻

然而 i9-13900K 對於想要進一步榨出額外效能的玩家就沒那麼友善,畢竟 i9-13900K 將時脈大舉推到 5.8GHz 的最大值,加上內部核心數量也高達 24 核,如筆者此次搭配 360 級的水冷, Intel 的 XTU 開啟自動最佳化後反而略調降 P Core 時脈;不過類似的情況在 i9-12900K 已經出現,當時使用簡單超頻方式,主要是提高 P-Core 全核與 E-Core 時脈,顯見若非專業超頻玩家,想用簡便的方式進一步壓榨 i9-13900K 性能並不容易,不過其它超頻玩家則有成功挑戰 6.1GHz 的紀錄。

名副其實的當前消費性處理器效能之王

▲ i9-13900K 是當前開箱可用的消費級 CPU 王者

i9-13900K 可說是 Intel 對挑起戰火的 AMD Ryzen 7000 的反擊之作,在預設情況下相較同級 AMD Ryzen 7000 不僅有更高的遊戲效能,多核性能也具相當水準,且延續 Alder Lake 基礎架構之下平台的成熟度也相當出色,同時也在系統的搭配有更高的彈性,包括可相容 Intel 600 系列主機板與通吃 DDR4 、 DDR5 記憶體就有更多的選擇性,只是對外通道相對保守,不若競爭對手提供大量的 PCIe 5.0 通道。

至於 Raptor Lake 的 PCIe 5.0 通道較競爭對手少就見仁見智,畢竟若以消費級的角度,現在市場上也還未見 PCIe 5.0 的消費級顯示卡(就看 AMD 是否會在 11 月 3 日的新 Radeon 顯示卡搶到首發),同時也還未有品牌推出消費級 PCIe 5.0 SSD ,只不過從長期投資的角度確實 AM5 平台保有更多的可能...前提是選擇的主機板也要保留充裕的插槽,有些中低價位的高階晶片也可能成本考量未必提供完整的通道。

▲雖相較 AM5 平台未有那麼多 PCIe 5.0 ,但短期內 PCIe 5.0 周邊生態的普及恐怕也沒那麼快

但回到務實的角度, i9-13900K 確實比 9-12900K 提供更高的效能,但如果對於多核心的需求不大, i9-12900K 在一般日常的使用體驗也不至於遜色太多,不像自 Rocket Lake 到 Alder Lake 世代的顯著落差,加上目前剛上市的價格高出近 4,000 元,幾乎可用於購買一條 1TB 的 PCIe SSD ,如果是務實考量,當前的 Alder Lake 恐怕是更合情合理的選擇,但反之如果只求效能的最大化, i9-13900K 無庸置疑是當前的消費級平台王者。

比起 i9-13900K ,筆者反而更期待接下來要測試的 i5-13600K 的表現,畢竟價格不到 i9-13900K 的一半,但核心數量也較前一代產品增加,同時保有更多的超頻潛力。