AMD 在 2022 年 9 月下旬正式開賣 Ryzen 7000 處理器與 AM5 平台,此次在廠商的幫助下取得其中的 Ryzen 9 7900X 處理器,搭配 ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 主機板進行初步評測,一探在出色的末代 AM4 平台 Ryzen 5000 系列後,由 Zen4 架構與 AM5 平台的全新組合是否能再次驚艷消費者。

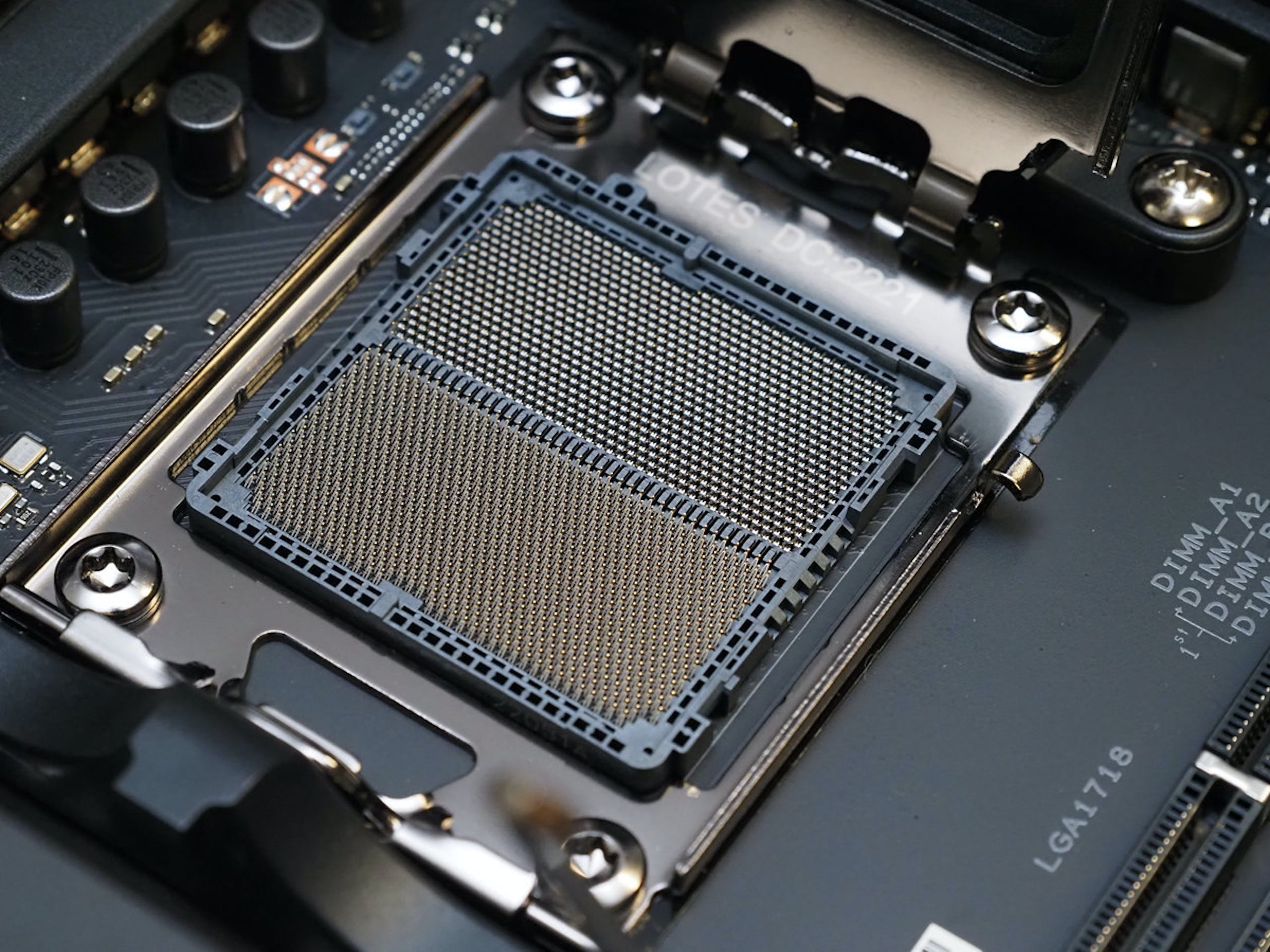

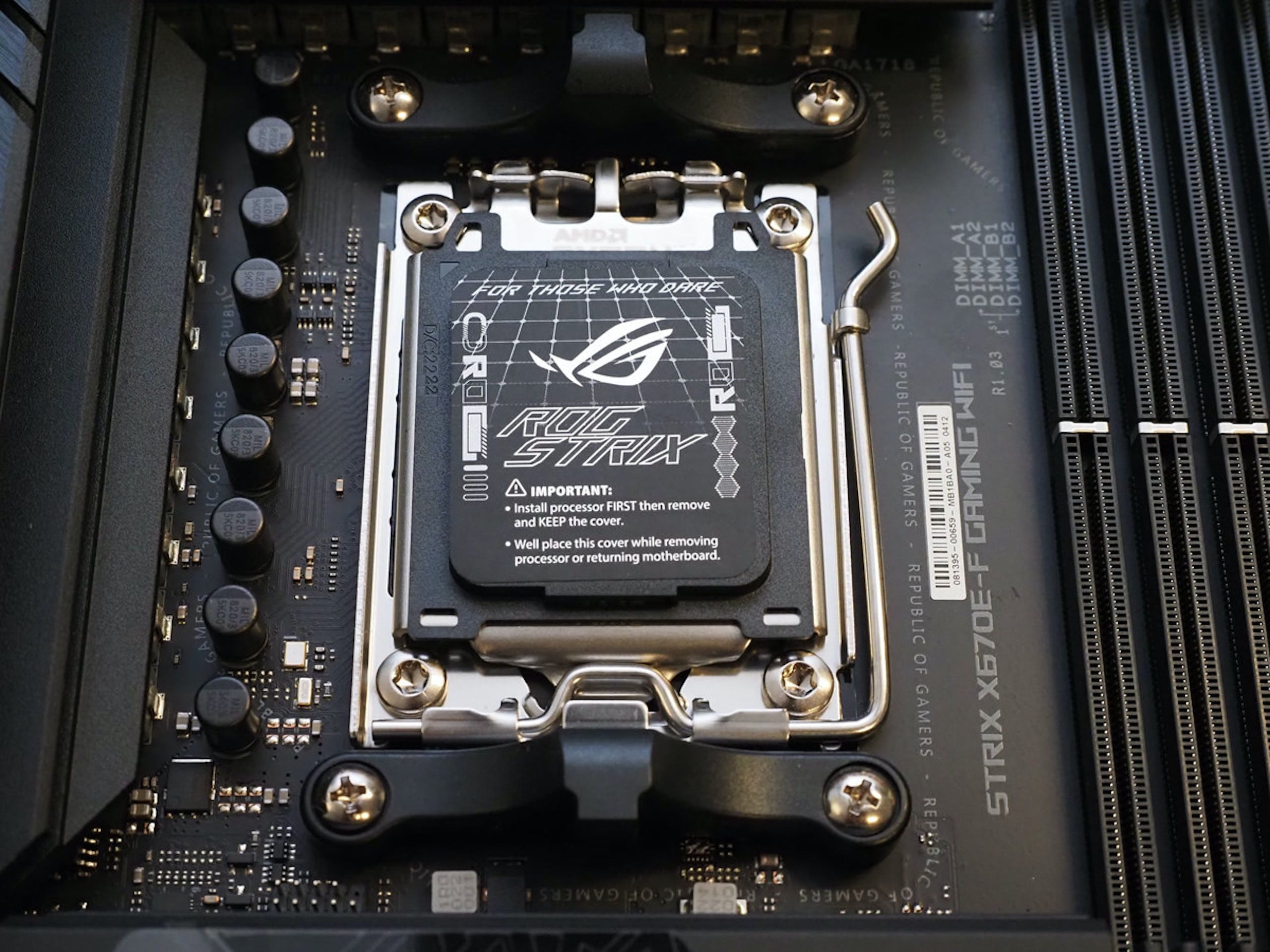

▲ AM5 從 PGA 改為 LGA ,但強調能相容 AM4 散熱器扣具

AMD 在今年宣布將旗下消費級 PC 平台進行大升級,除了 Ryzen 7000 系列,將自 2017 年開始使用的 AM4 平台升級到新世代的 AM5 平台,針腳數量自原本 1,331 個提昇到 1,718 個,並將 PGA 針腳改為 LGA 形式,正式揮別處理器上滿滿的金屬針設計。

▲雖然規範上可使用 AM4 散熱器,不過散熱器品牌多半仍提供申請 AM5 專屬散熱器申請

雖然 AM5 不再具備 AM4 世代處理器的向下相容,不過 AMD 仍藉由處理器的頂蓋方式維持與 AM4 散熱器扣具的相容性,不過須注意的是許多散熱器廠商仍提供 AM5 扣具的申請服務,主因是 AM5 散熱器規範的厚度與 AM4 略有不同, 某些刻意將壓力磅數設定比原本規範高的 AM4 散熱器扣具安裝在 AM5 主機板可能會造成處理器磅數偏高的情況,此時最好是向散熱器商申請新的散熱器。

▲ Ryzen 7000 系列的盒裝設計採用新風格

Ryzen 7000 所採用的 Zen 4 架構是 AMD Zen 架構第四世代大改版,相較 Zen 3 架構除了強化預測分支在內的微架構改良,還有添加對 AVX-512 指令的支援(但 Intel 反而現階段在消費級封印),以及在 6nm 的 IO Die 原生整合兩個 CU 的 RDNA 2 GPU ,基本上不要對它的效能有過多的期待;最後就是雖僅支援 DDR5 記憶體,但提供專屬的 EXPO 超頻記憶體格式。

▲雖然是方正的盒裝不過處理器吊卡底下皆由泡棉填充,大概是為了後續與具備散熱器的版本共用盒裝設計

廠商商借的 Ryzen 9 7900X 是零售盒裝版本,是首波 Ryzen 7000 當中的次旗艦級產品,市場報價售價為 17,950 元,與前一世代同為 12 核心、 24 執行緒,具備 4.7GHz 的基礎時脈與 5.6GHz 的 Boost 時脈,共具備 64MB 的快取, TDP 相較前一代高,為 175W ,不過這也可視為此次在時脈大幅提升的影響。雖然盒裝不包括散熱器,不過仍利用泡棉塞滿整個方盒。

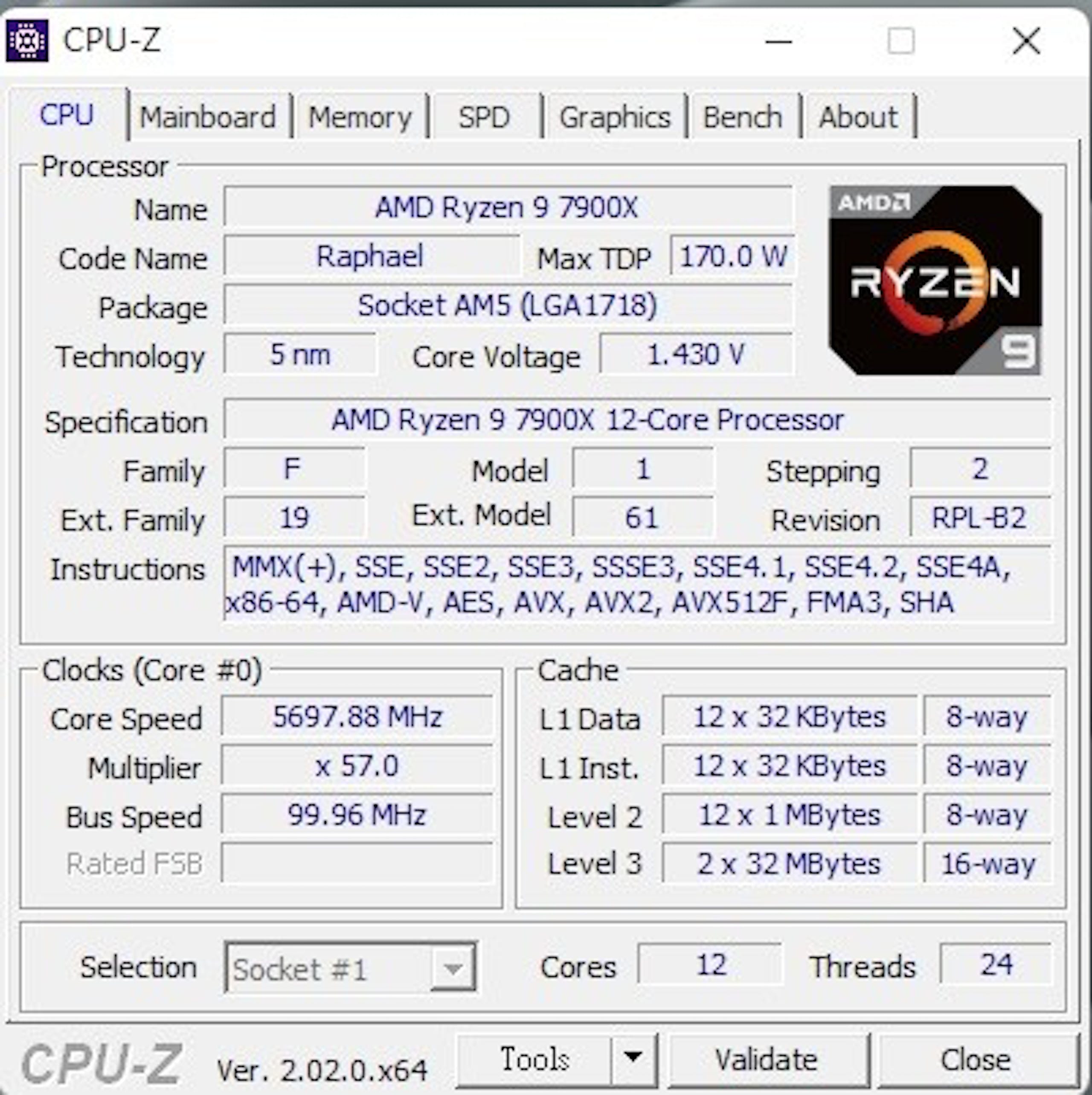

▲ Ryzen 9 7900X 在 CPU-Z 的規格

▲ Ryzen Master 明確將兩個 CCX 的核心數量標出(不過筆者倒是在選擇自動 OC 後反而 CPU 測試按下去就當機最後只能恢復預設)

不同於 Intel 自 Alder Lake 轉向 P-Core 與 E-Core 設計的架構, AMD 仍堅守自 Zen 架構以來的單一核心架構設計,並自 Zen 2 架構後以 Chiplet 的 CCD 搭配 IO Die 的 Chiplet 設計,而 Zen 4 則承襲 Zen 3 將 8 核構成一個 CCX 與 CCD 模組的設計;此次測試的 Ryzen 9 7900X 由兩個 CCD 與一個 IO Die 組成,每個 CCD 模組封印 2 個核心,構成共 12 核心。

▲ X670E 是由兩顆 X670 晶片構成,如此次測試的 ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 就將晶片配置在第一條 PCIe 插槽下並搭配厚散熱片

此次首波 AMD AM5 的 AMD 600 系列晶片組率先登場的是頂級的 X670E , X670E 是由兩個 X670 所構成的主機板平台,意味著能夠徹底發揮 Ryzen 7000 所具備的 PCIe Gen 5.0 與 PCIe Gen 4.0 通道,雖然當前 PCIe 5.0 設備還未普及,不過畢竟 AM5 平台將至少橫跨數次的 CPU 更新,後續消費者也能在 PCIe 5.0 周邊推出後升級。

▲ ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 是此次高階 ROG Strix 系列當中的入門級產品

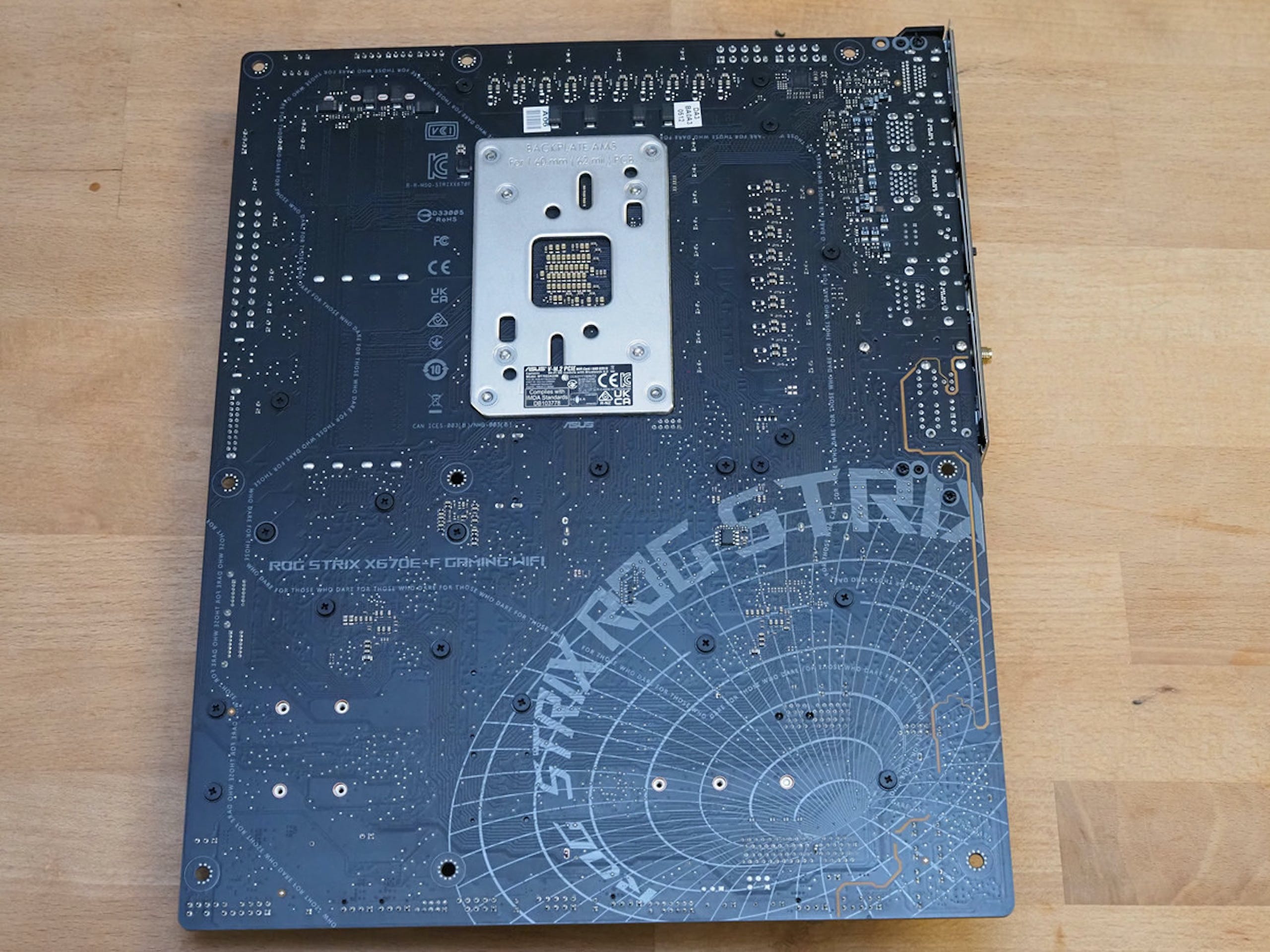

▲背面的圖騰設計

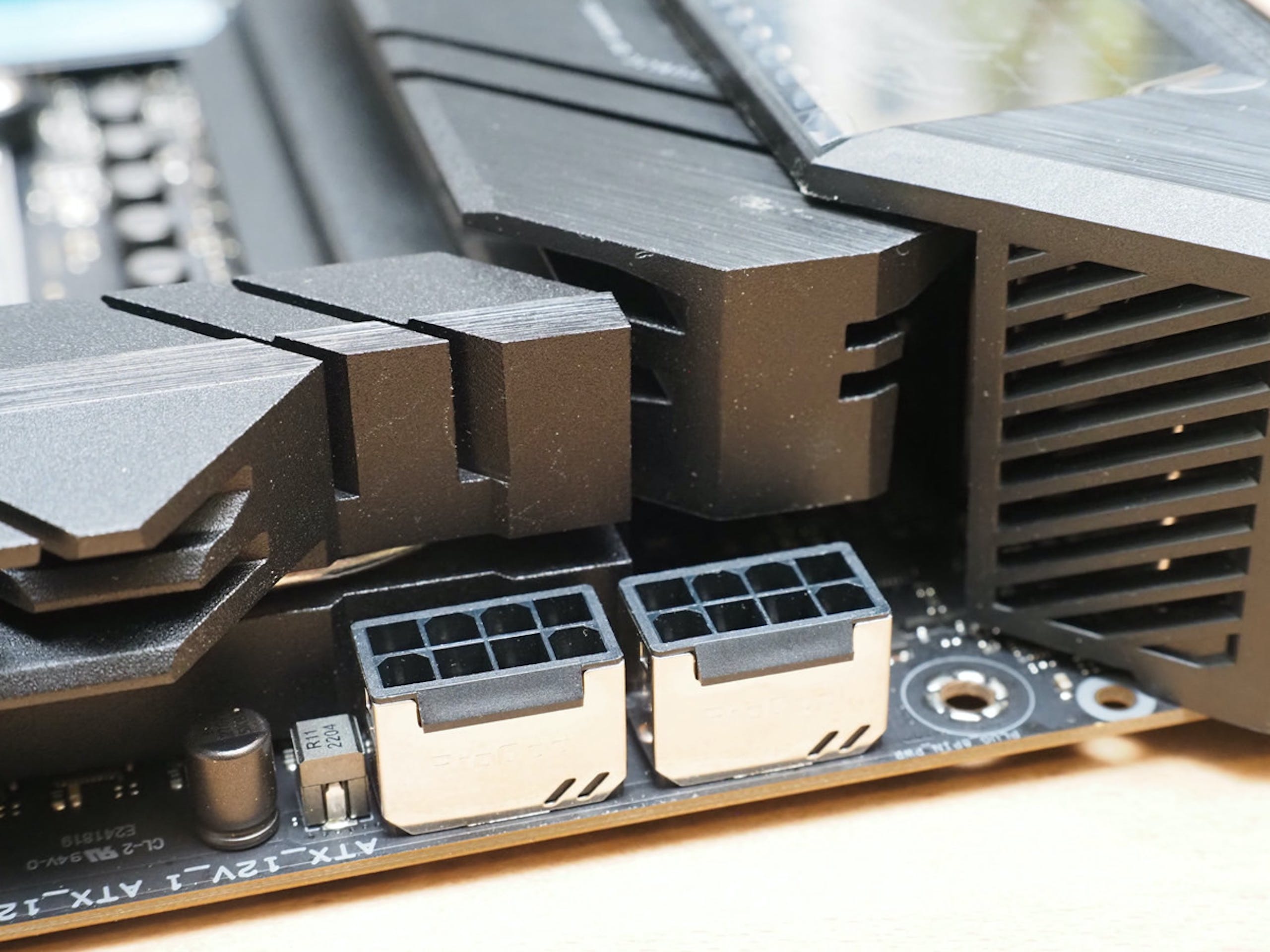

▲供電為 12+2 相

▲高階主機板必備的雙 8 Pin CPU 供電

▲ I/O 版的電競之眼具備光效

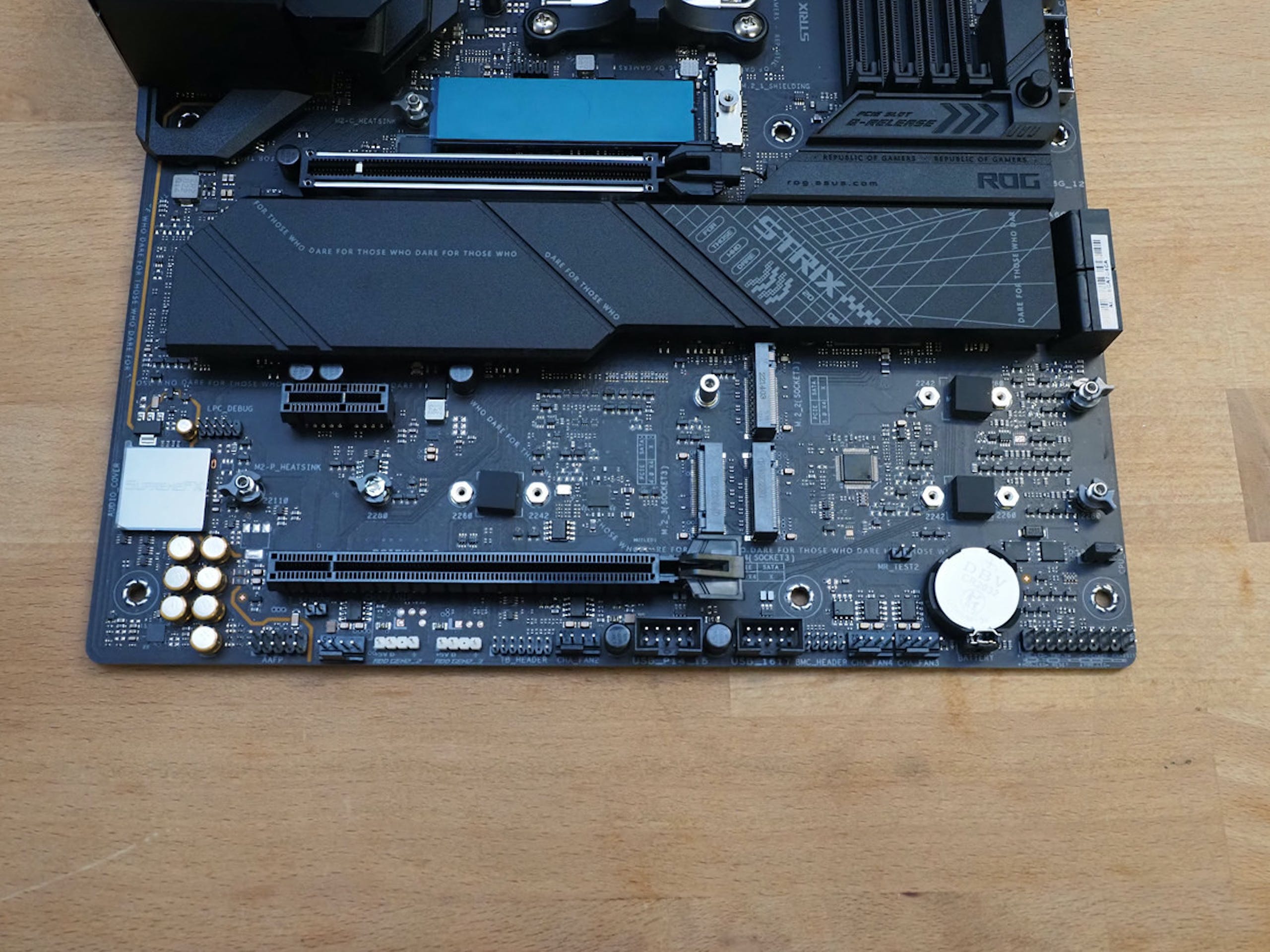

此次搭配評測的是華碩高階產品線當中的 ROG Strix X670E-F GAMING WIFI ,採用 12+2 相供電,提供 1 條 PCIe 5.0 x 16 與 1 條 PCIe 4.0 x 16 與 1 條 PCIe 3.0 x 1 插槽,共有 4 個 M.2 SSD 插槽,上方的兩個插槽皆為與 CPU 直連的 PCIe 5.0 M.2 x4 ,最下排左右貫串的兩條則是 PCIe 4.0 x 4 ,所有的 M.2 插槽皆採用免螺絲快拆的 Q-Latch ,另配有 4 個 STATA 6Gb/s 插槽 。

▲華碩 ROG Strix X670-E-F GAMING Wi-Fi 共有四條 M.2 ,上方兩條為 PCIe Gen 5.0 、下方左右相對為 PCIe 4.0

▲由於下方三條 M.2 插槽的散熱片為一整片,故要裝卸其中一條皆須拆下整片散熱片

ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 的設計使用 ROG 近期的電競文字語言構成,並在 IO 檔板有一塊 RGB 光效的電競文字飾板,另外第一條 M.2 插槽使用相當大型且高聳的金屬散熱板,而第二條至第四條 M.2 插槽則共用一塊大型散熱板,不過也意味著只要變動下方其中一條 M.2 SSD ,或是其中一條 M.2 SSD 裝有獨立的散熱片,都須拆下整塊散熱板。

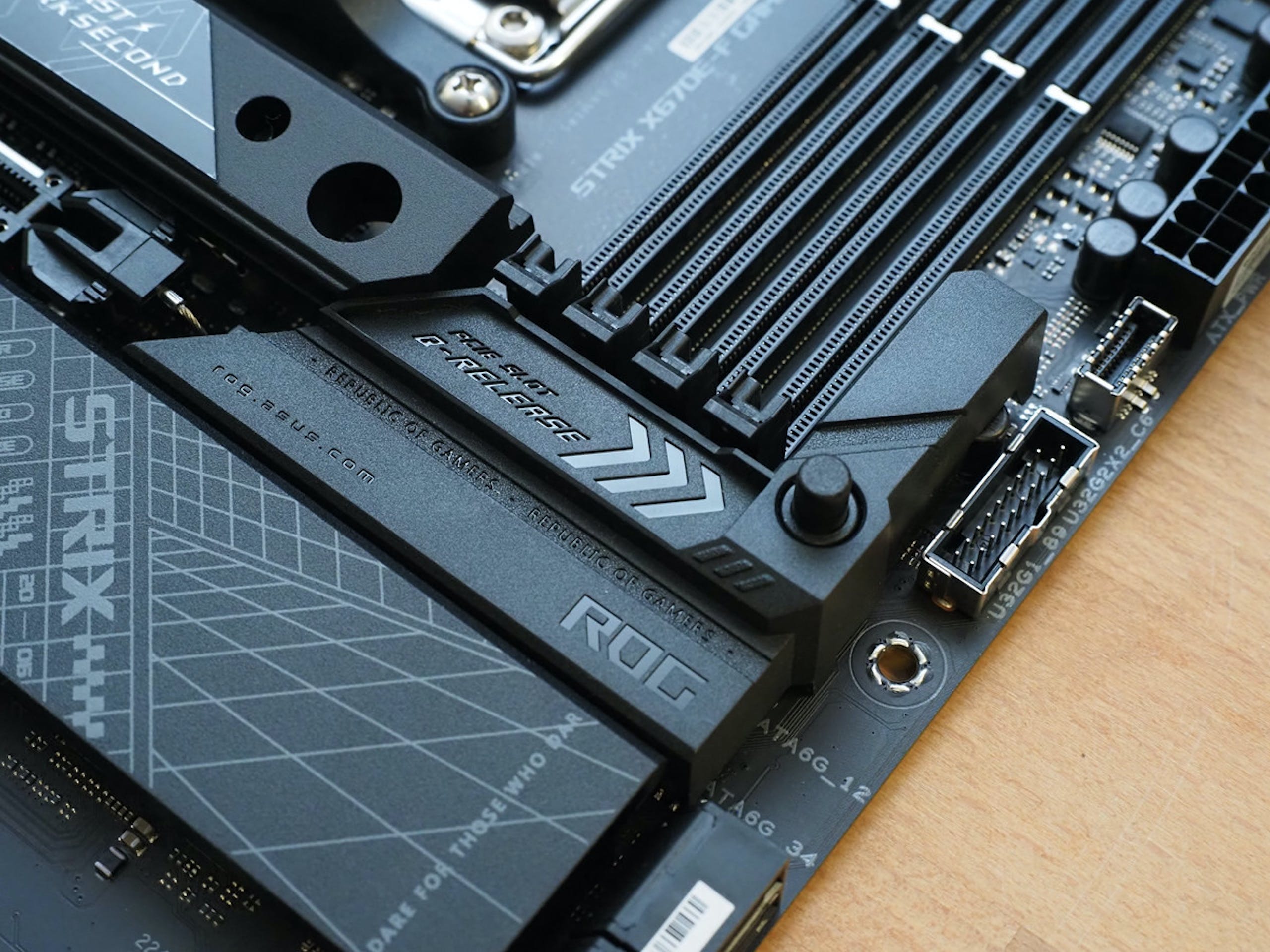

▲華碩此次在標配第一條大型散熱片的 ROG 系列主機板皆設計有 Q-Release 機構,按壓即可退開 PCIe x16 的卡扣

為了因應高性能 SSD ,華碩不得不在第一條 M.2 SSD 插槽使用相當大且厚的散熱片,雖然對許多系統裝機後就不會變動硬體的消費者可能無感,不過一旦要拆裝顯示卡就會造成相當難按壓 PCIe 插槽的卡扣,先前遇到這樣的情況則需使用如鐵尺按壓或是所幸先拆下 SSD 散熱片才能卸下顯示卡,華碩此次在配有大型散熱片的主機板導入名為 Q-Release 的機構,透過鋼索連動開關的方式,只要按壓 Q-Release 按鈕,及可退開卡扣取下顯示卡。

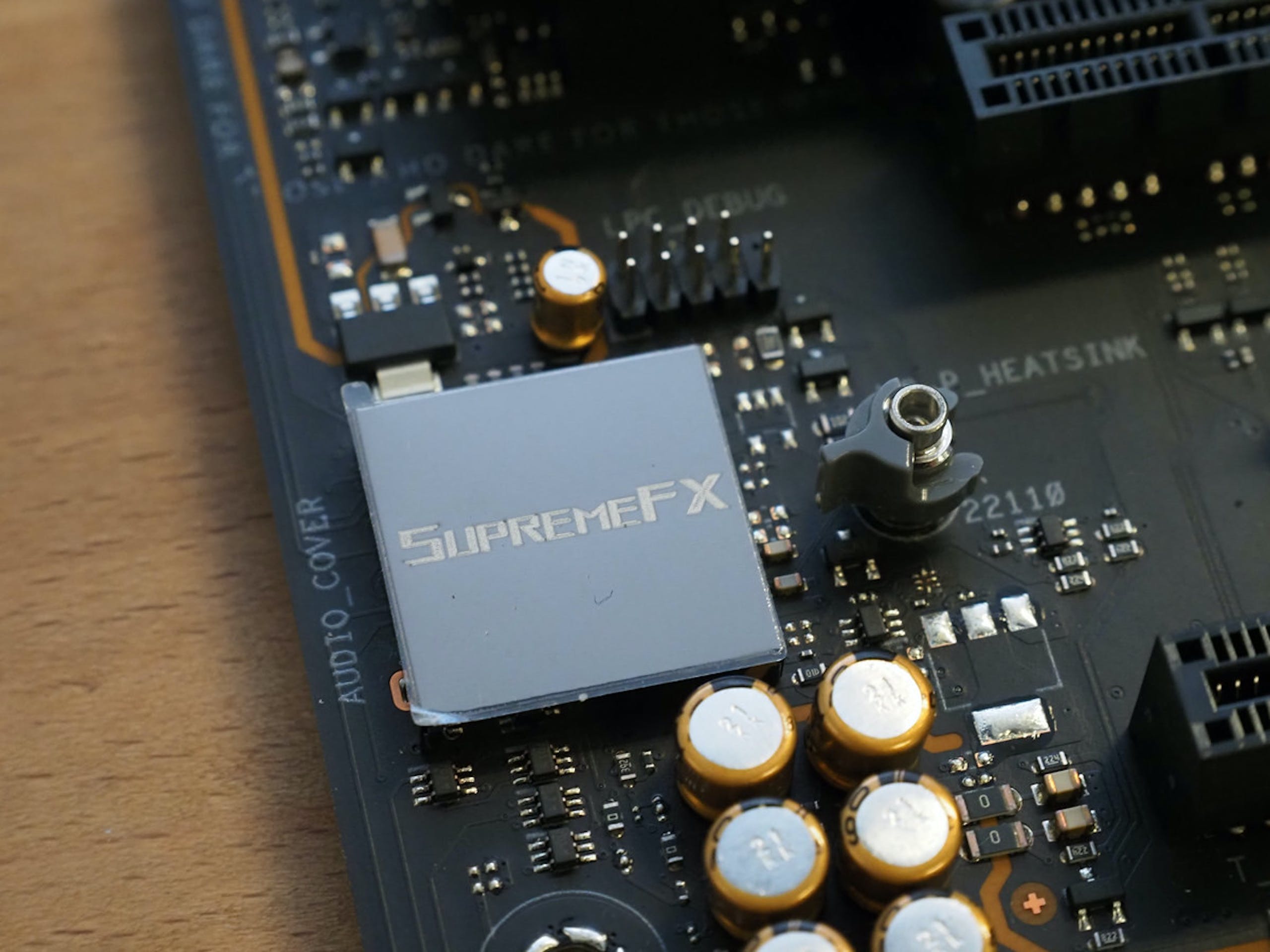

▲ SupermeFX ALC4080 音效平台

其它設計部分, ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 配有一個 DisplayPort 1.4、一個 HDMI 2.1 顯示輸出,後方 I/O 面板提供 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C , 9 個 USB 3.2 Gen 2 (包含 7 個 USB Type-A 與 2 個 USb A ), 2 個 USB 2.0 等,並包括免開機 BIOS 更新與 Clear BIOS 鍵,音效則是採用 ROG SupermeFX 7.1 平台的 ALC4080 與 Savietech AV3H712 AMP ,此外配有 Intel 2.5Gb 乙太網路與 Wi-Fi 6E 無線網路。

▲此次主要搭配的記憶體是金士頓甫推出、支援 EXPO 協定的 Fury BEAST DDR5 6000 16GB x 2

在此次測試的組合,除了 Ryzen 9 7900X 與 ROG Strix X670E-F GAMING WIFI 以外,散熱器使用華碩 ROG Strix LC II 360 ARGB ( AM4 扣具),記憶體為相容 AMD EXPO 的金士頓 Fury BEAST DDR5 6000 16GB x 2 ,儲存是金士頓 Fury Renegade 2TB SSD ,顯示卡則是搭配 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE ,系統為 Windows 11 22 H1 。

▲同業透露若使用 AM4 扣具遇到 CPU 檢測異常,可以嘗試微微鬆開扣具螺絲

雖然筆者已經不是第一波解禁前行測試,也在開機之前將 BIOS 刷新至最新版本,不過如同先前所傳聞的, 受到 DDR5 記憶體檢測程序影響檢測時間較長,如筆者安裝兩條記憶體約花費 15 秒時間,完成檢測程序約需 30 秒;同業友人也提醒筆者若是使用 AM4 扣具出現檢測卡 CPU 的情況,可以嘗試適度的鬆開扣具,有時是由於過高的扣具壓力造成 LGA 接點未正確接觸造成,當然若出現類似情況最好還是申請 AM5 專用扣具為佳。

▲ CrossMark 成績

▲相較 Ryzen 9 5900X 效能提升不少

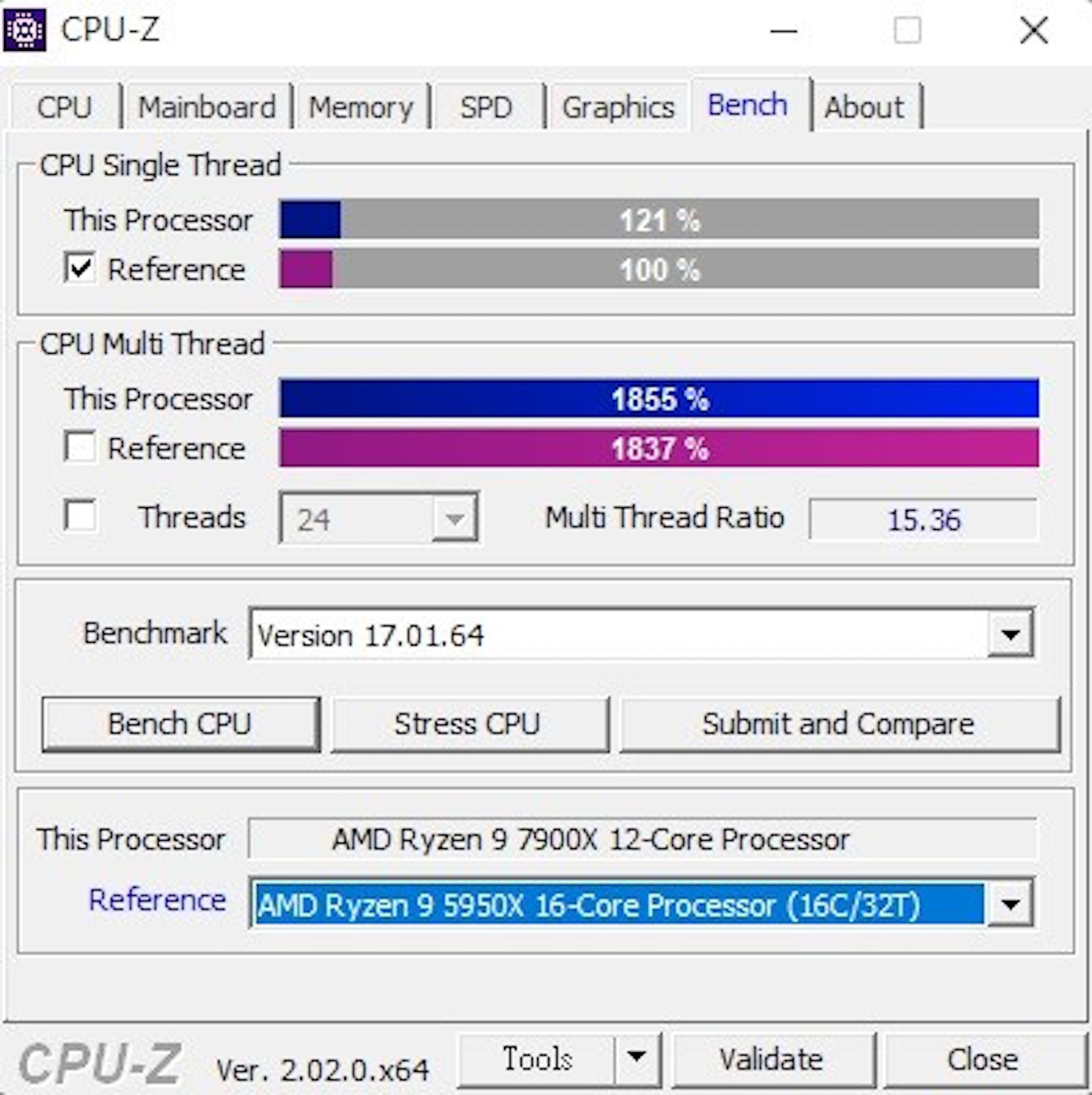

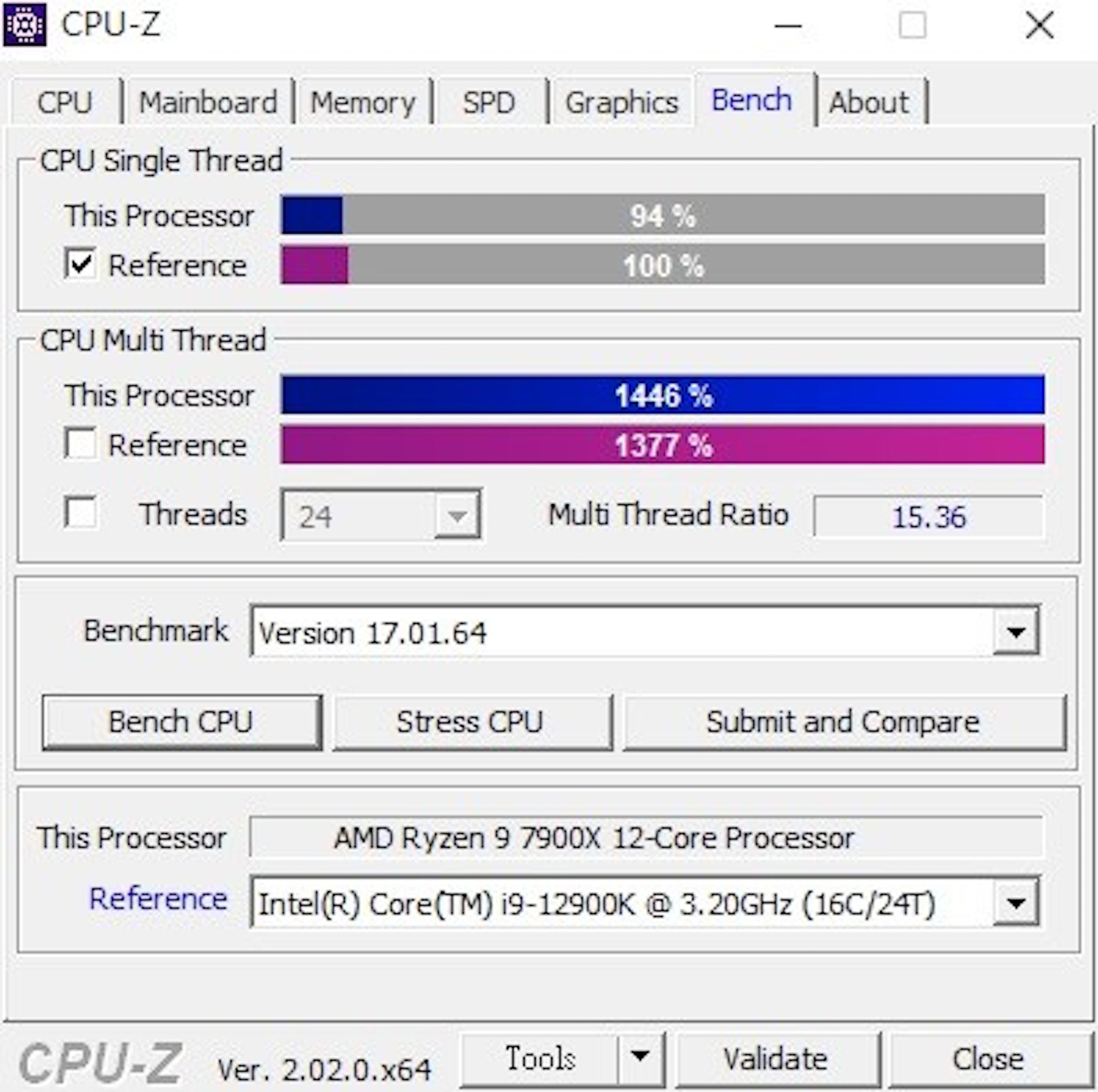

▲對比 i9-12900K 單核心差了一點點,但多核呈現顯著優勢

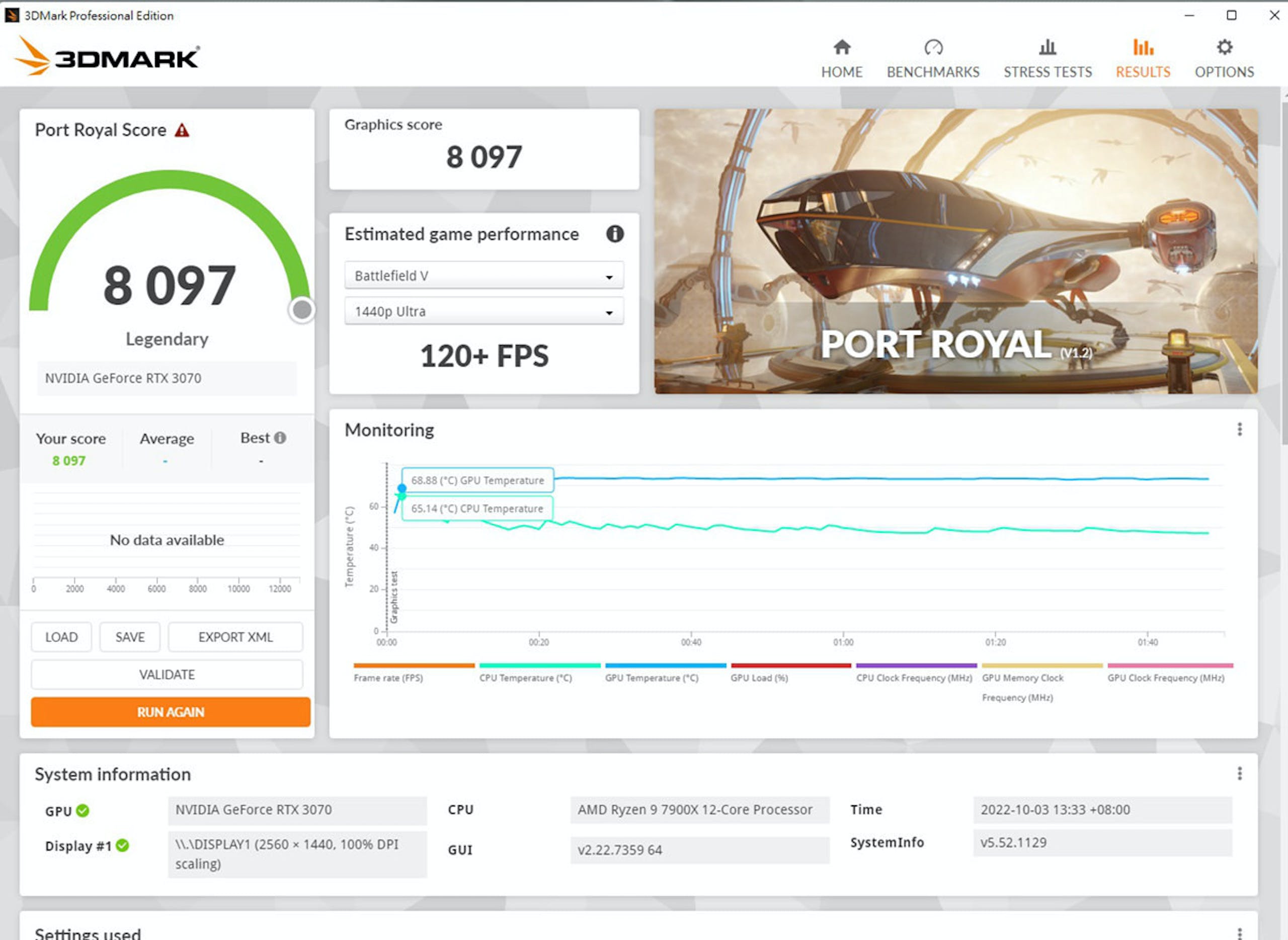

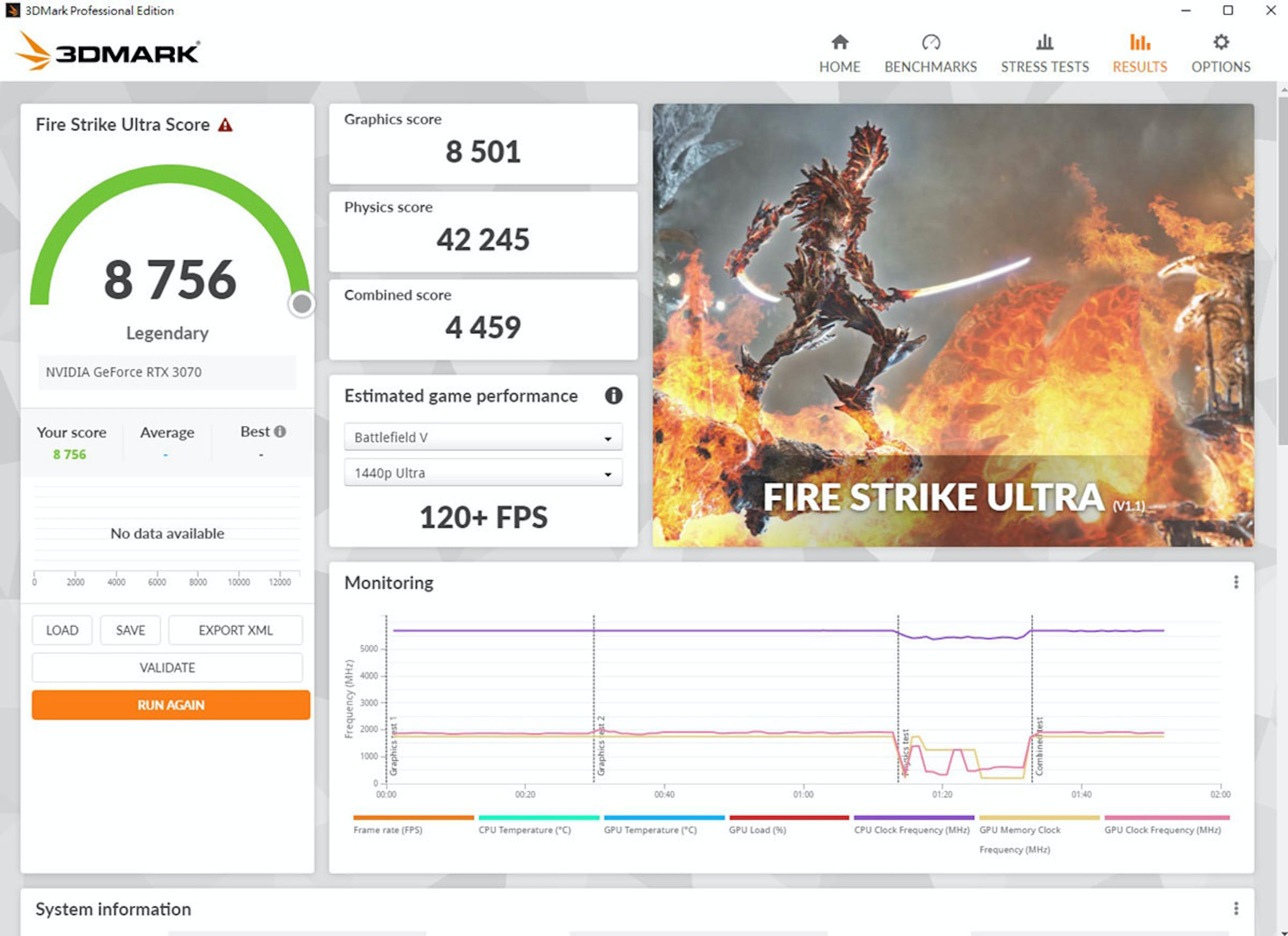

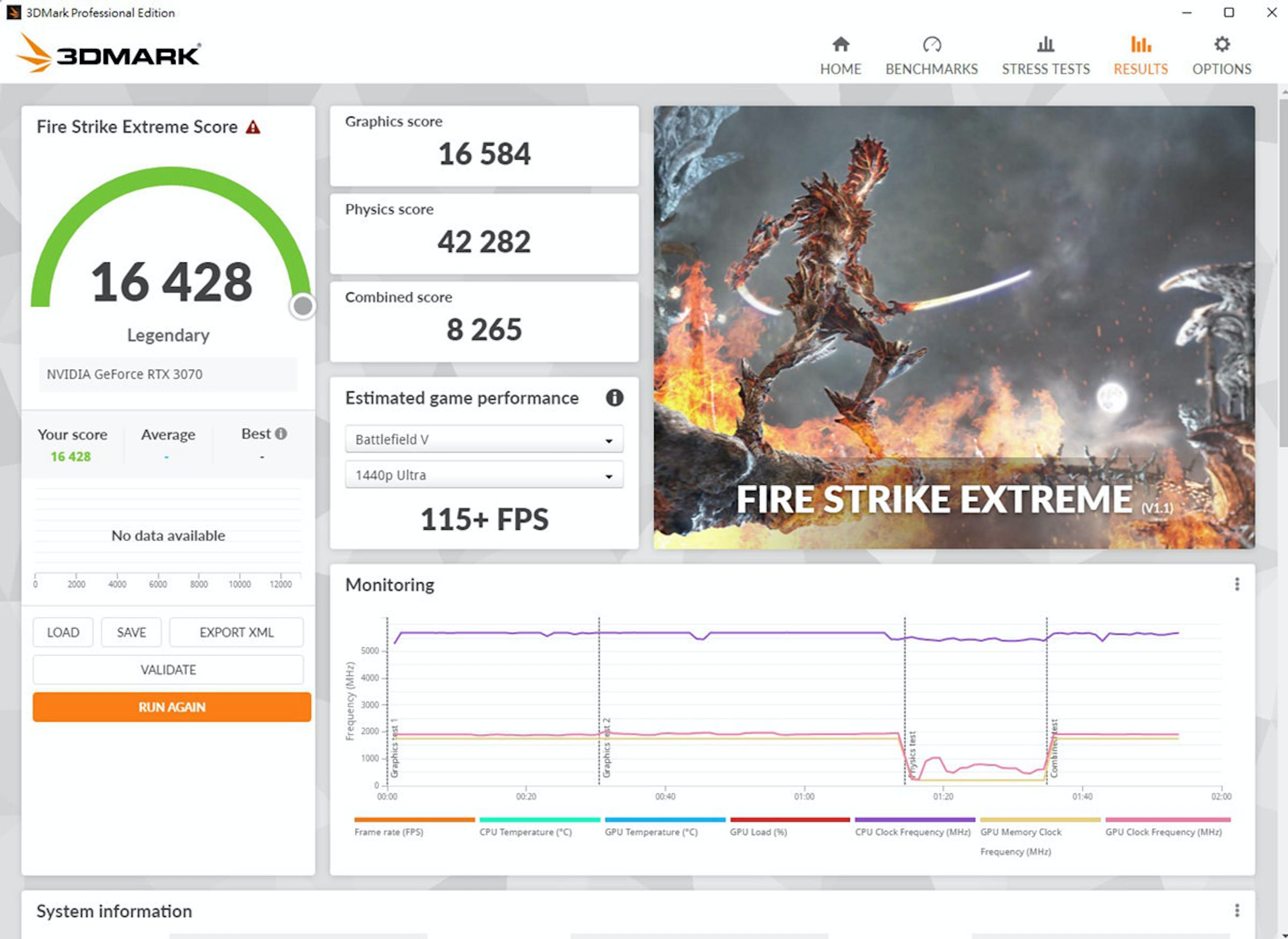

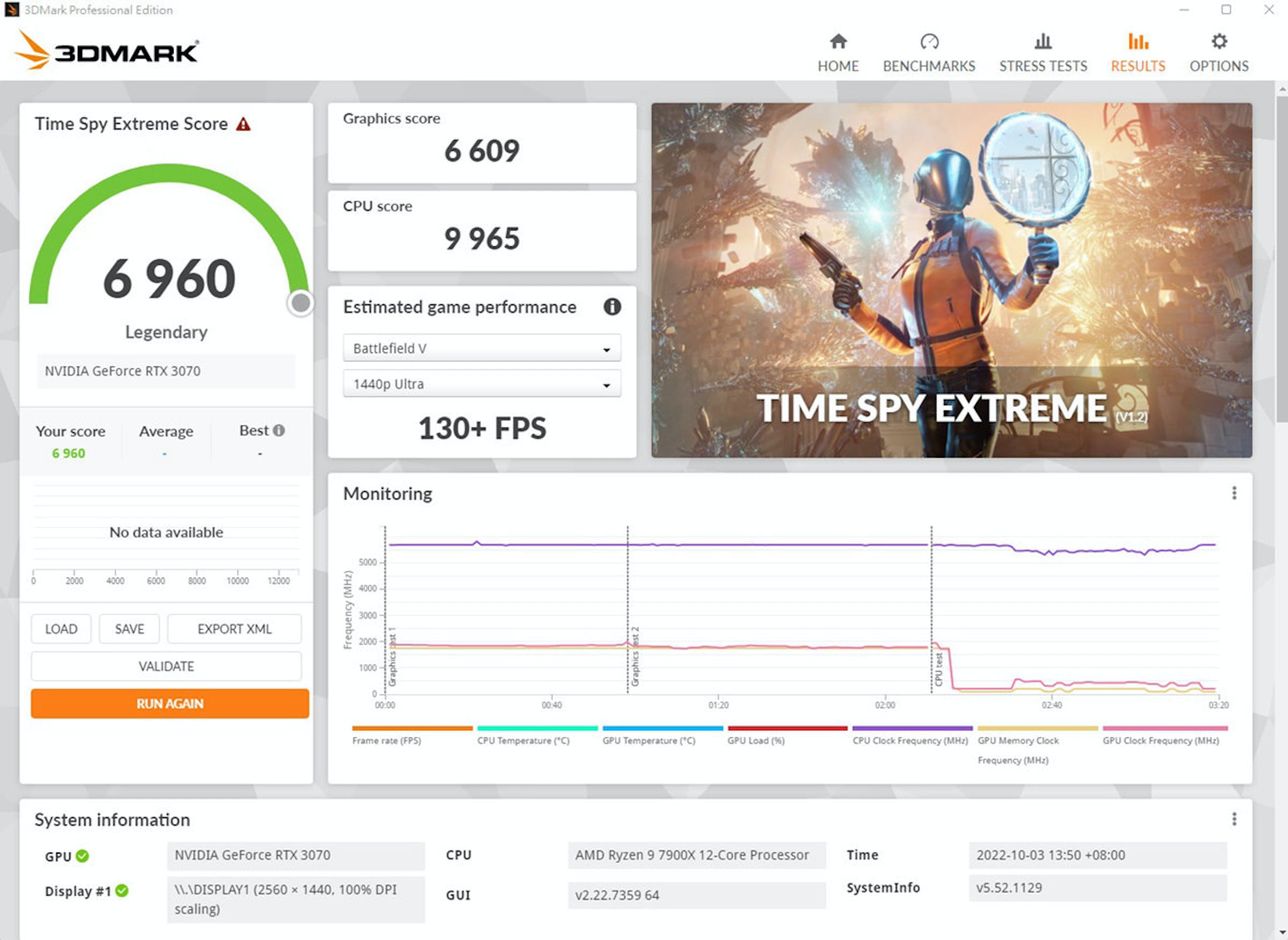

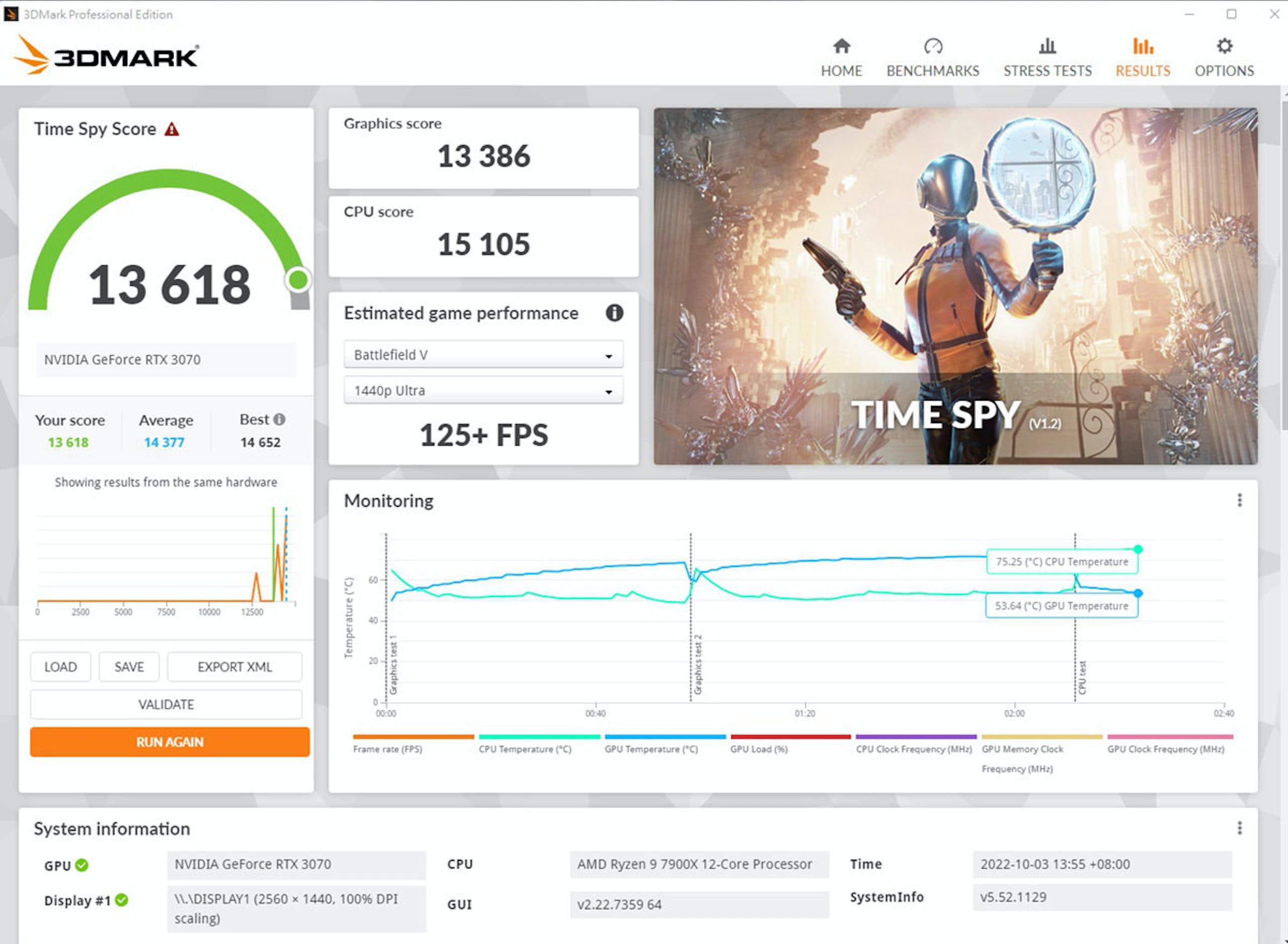

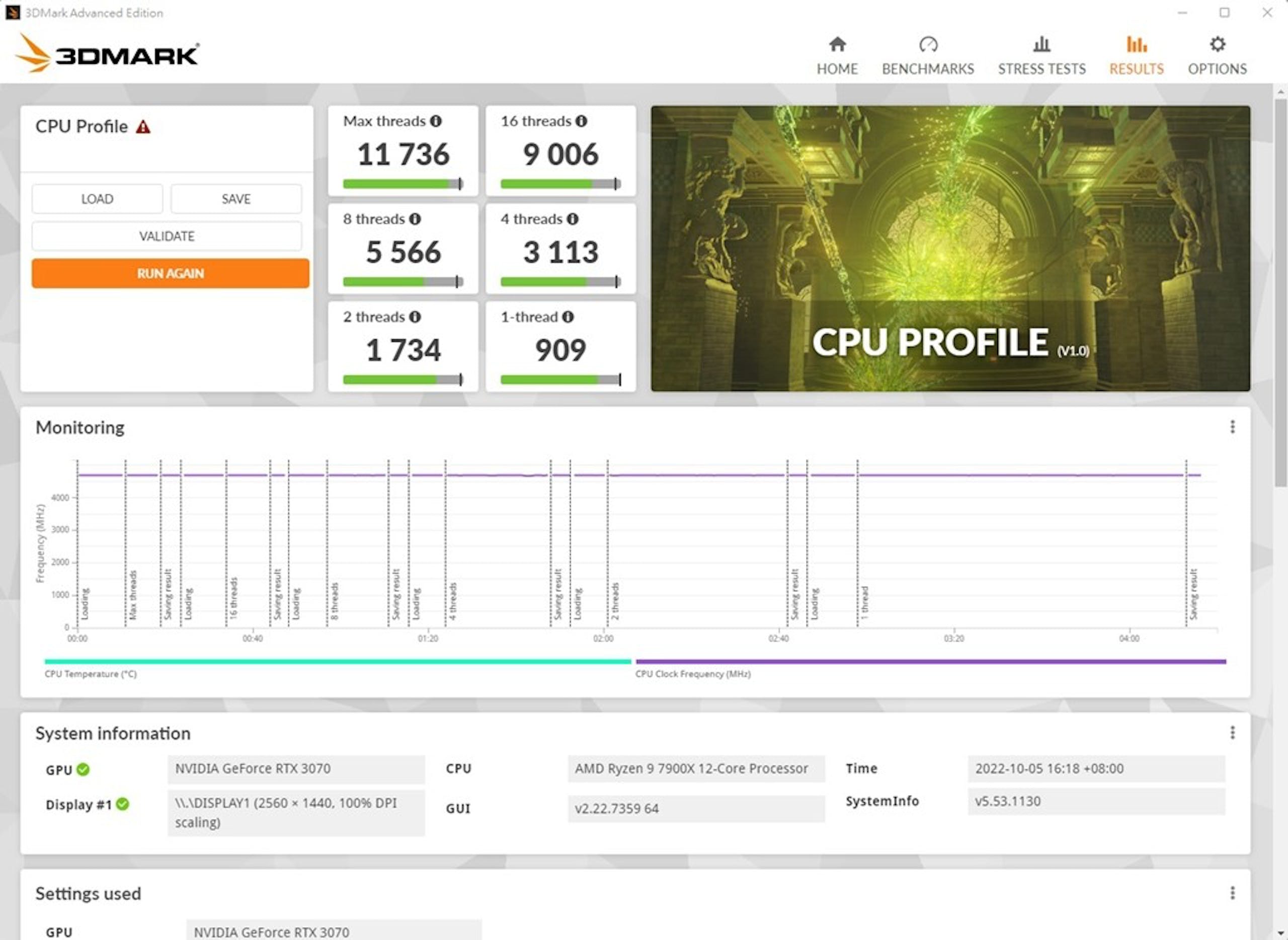

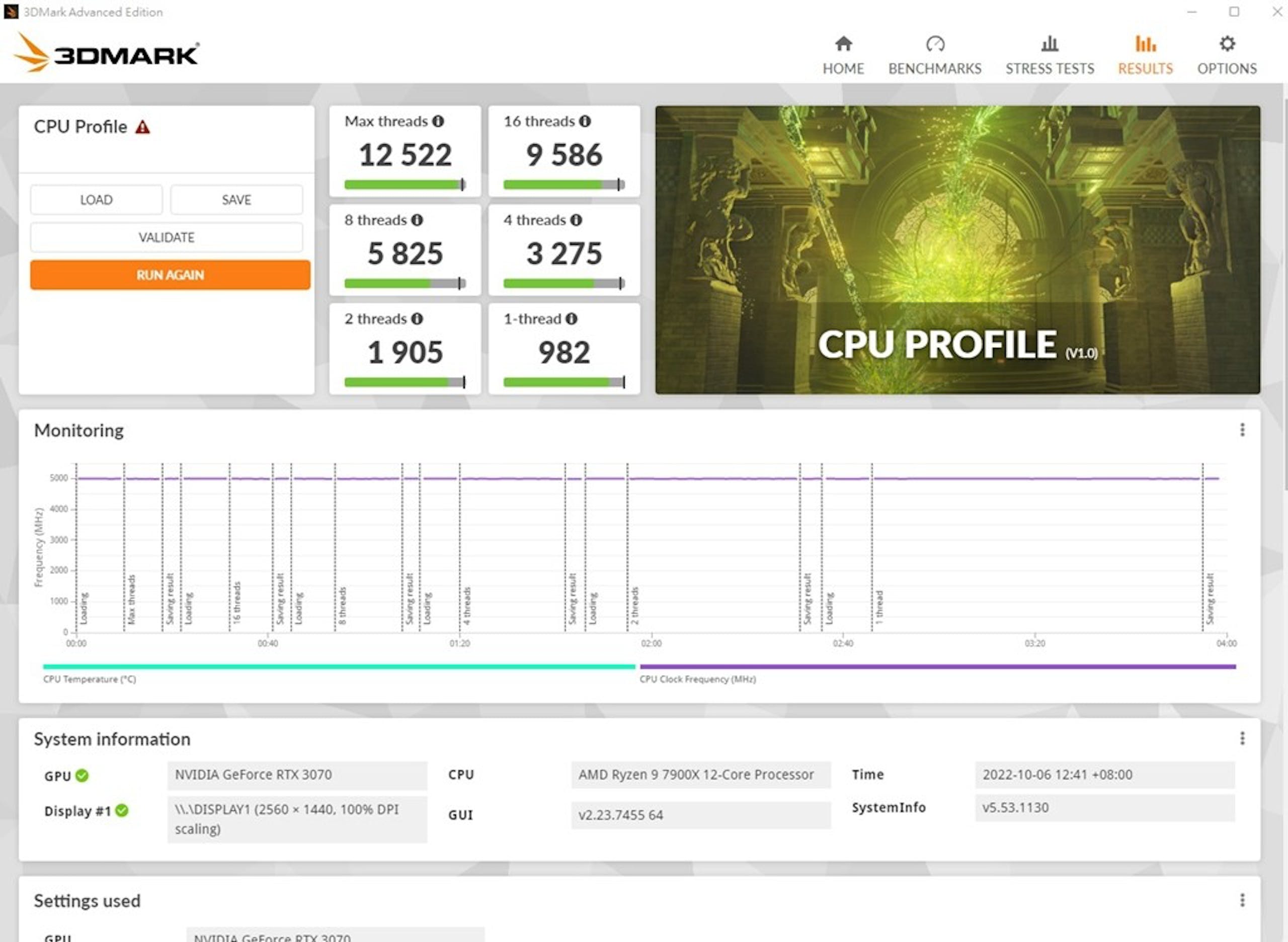

▲ 3DMark 相關測試項

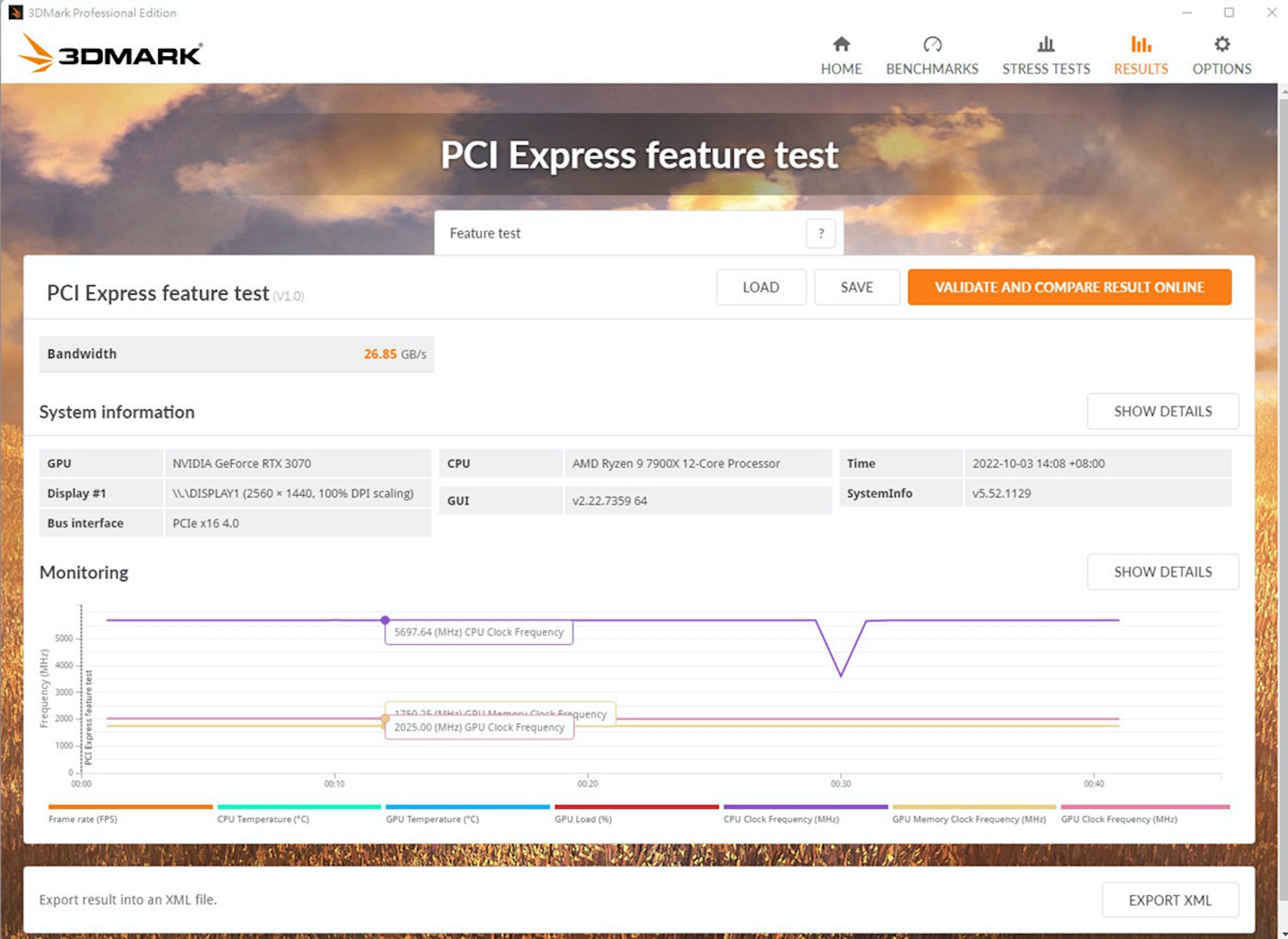

▲ PCIe 頻寬測試,不過畢竟筆者搭配的顯示卡還是 PCIe Gen 4 ...

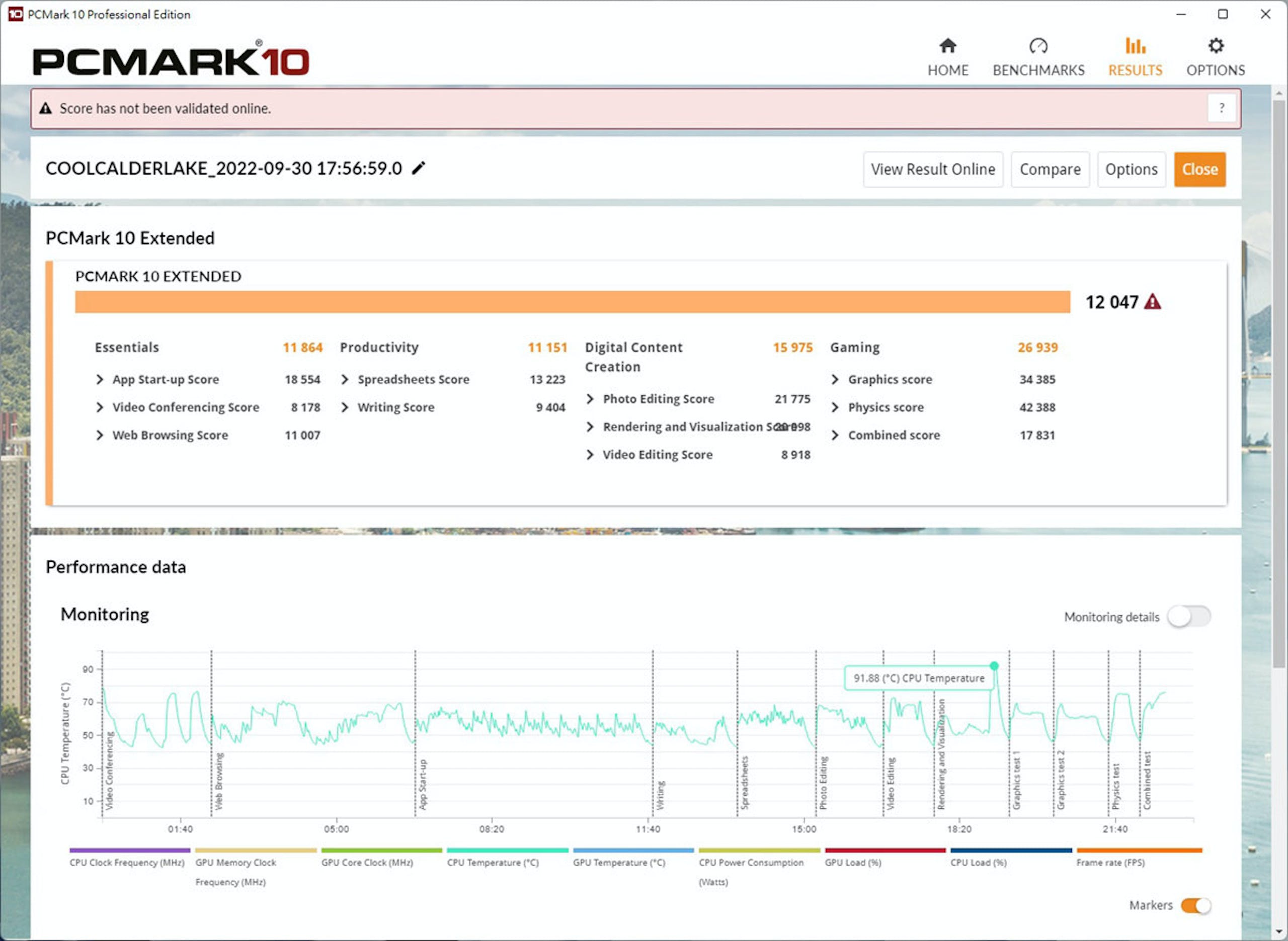

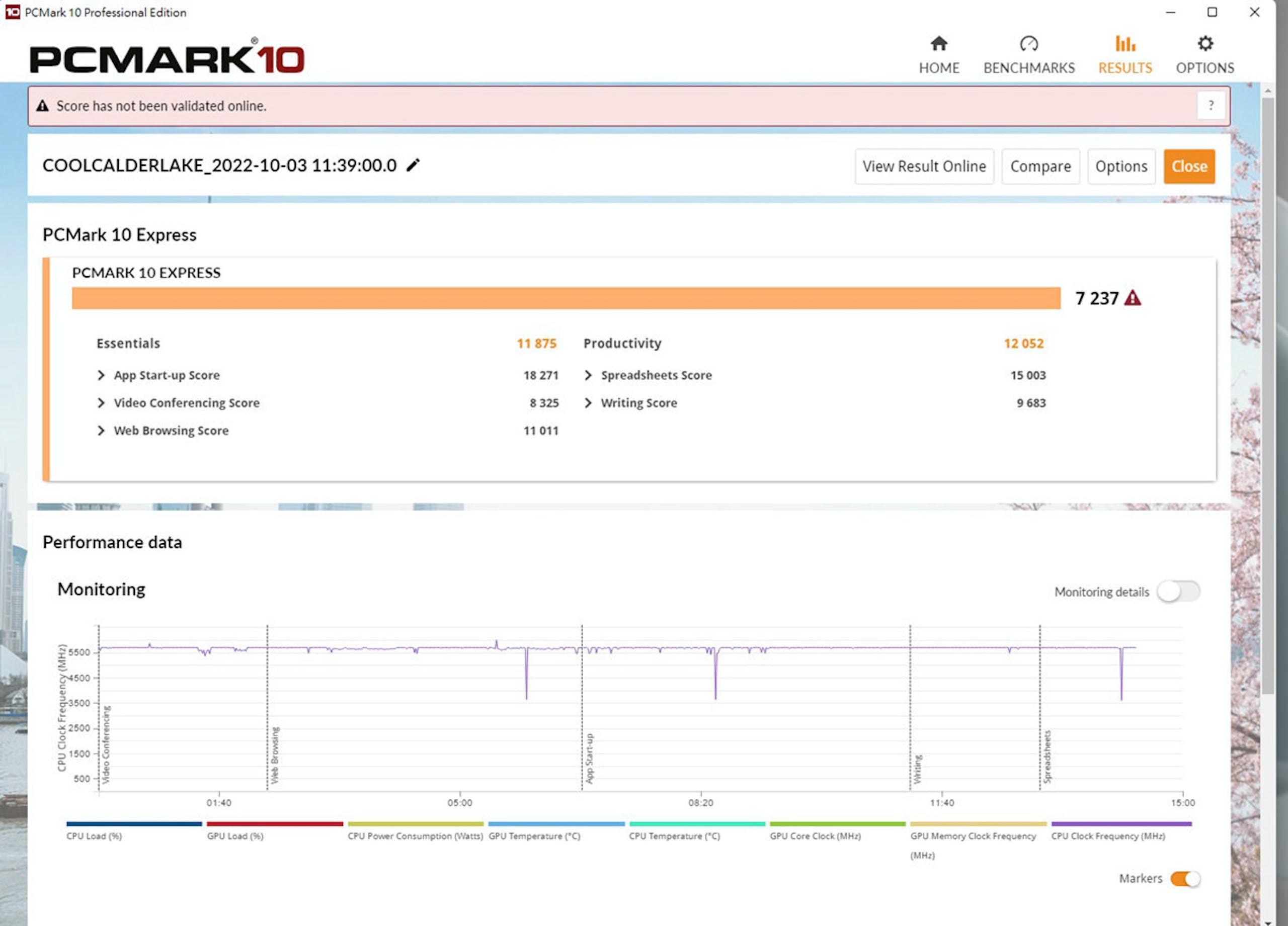

▲ PCMark 測試項

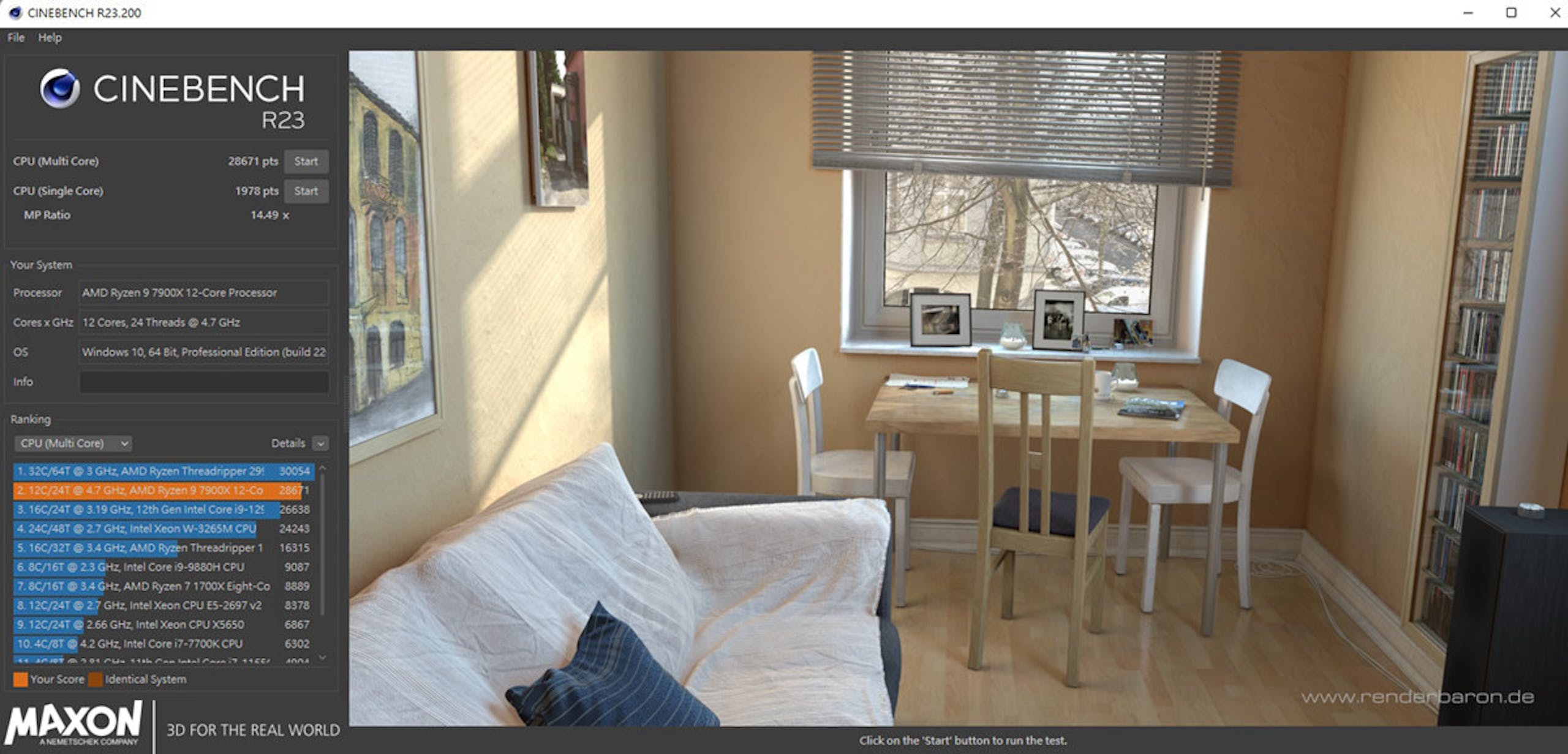

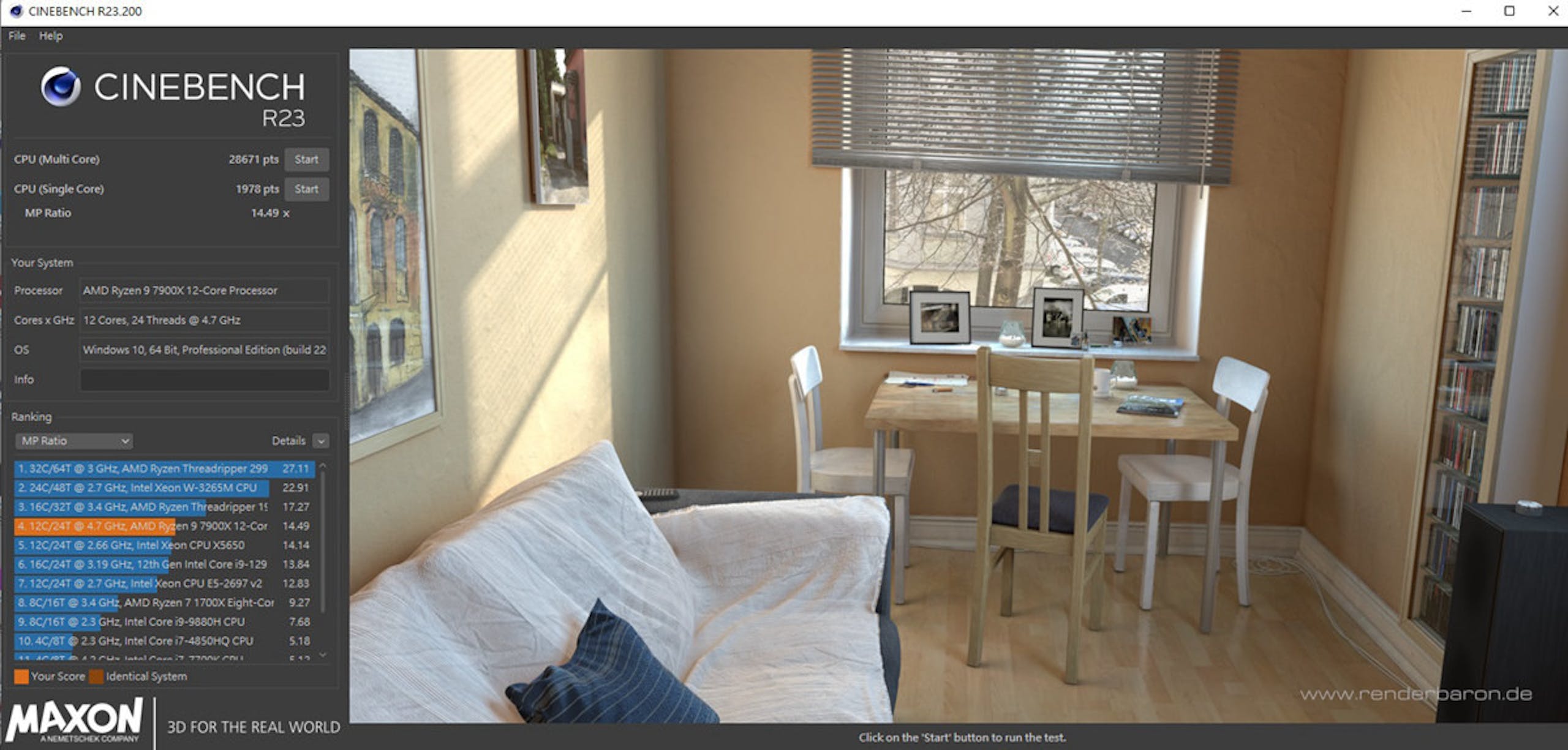

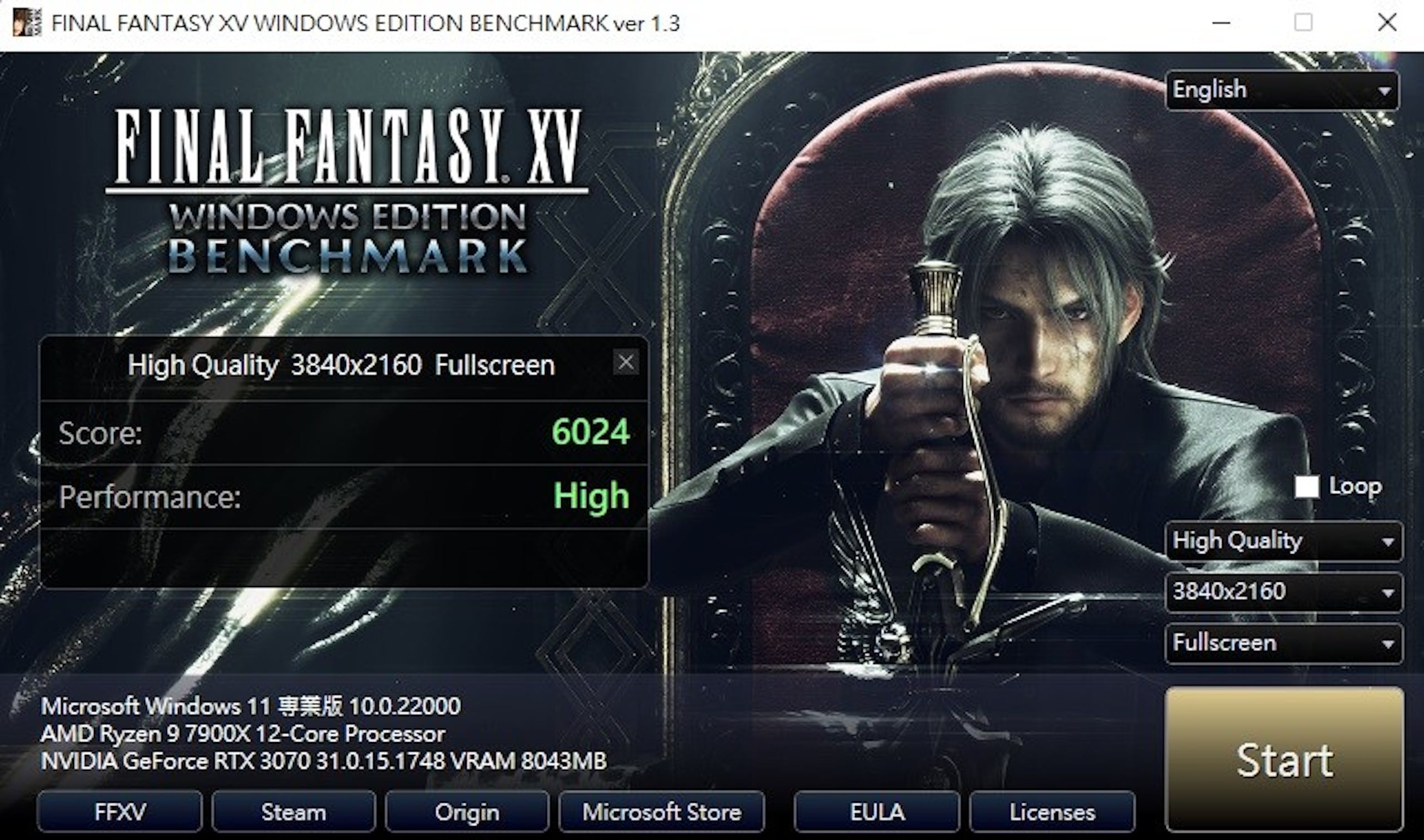

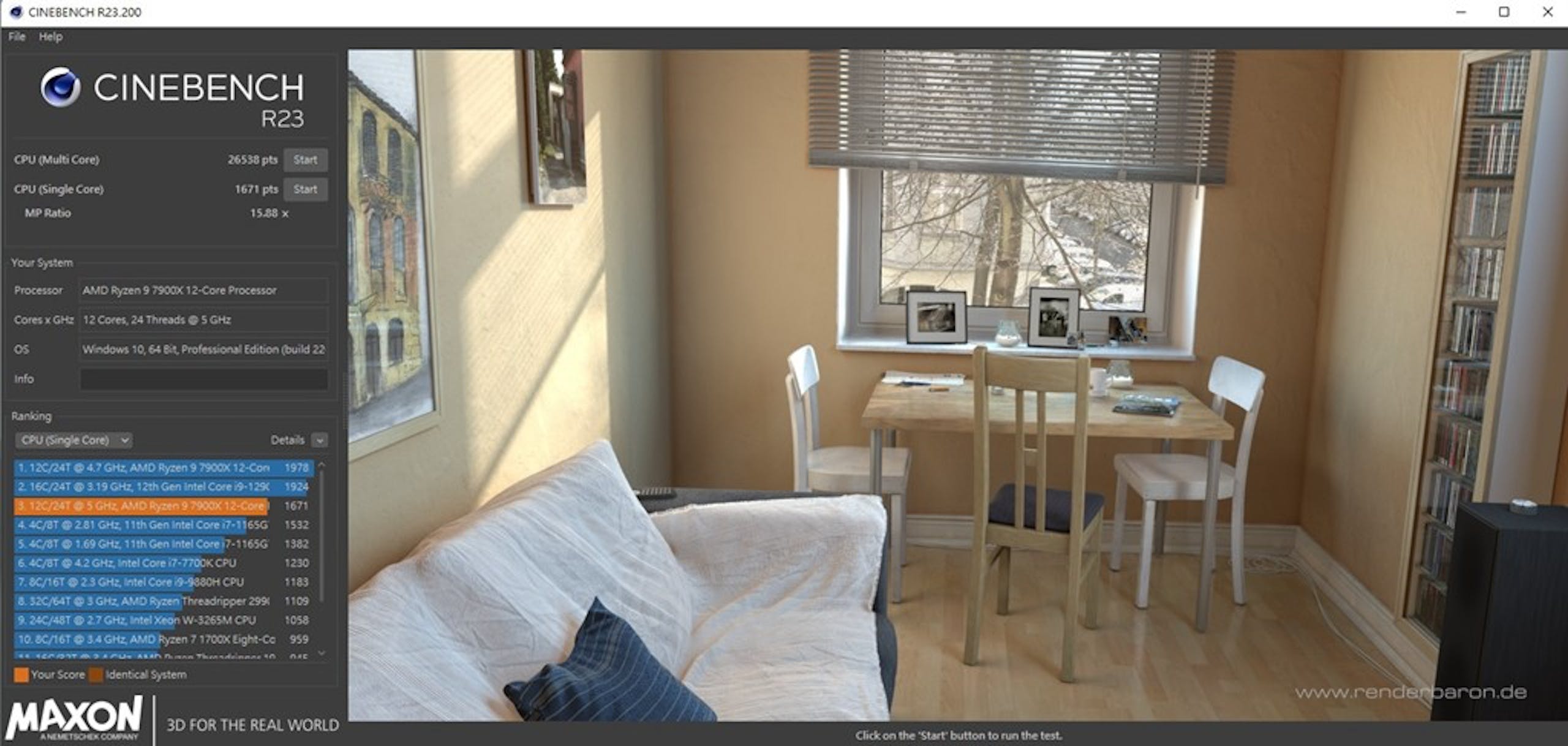

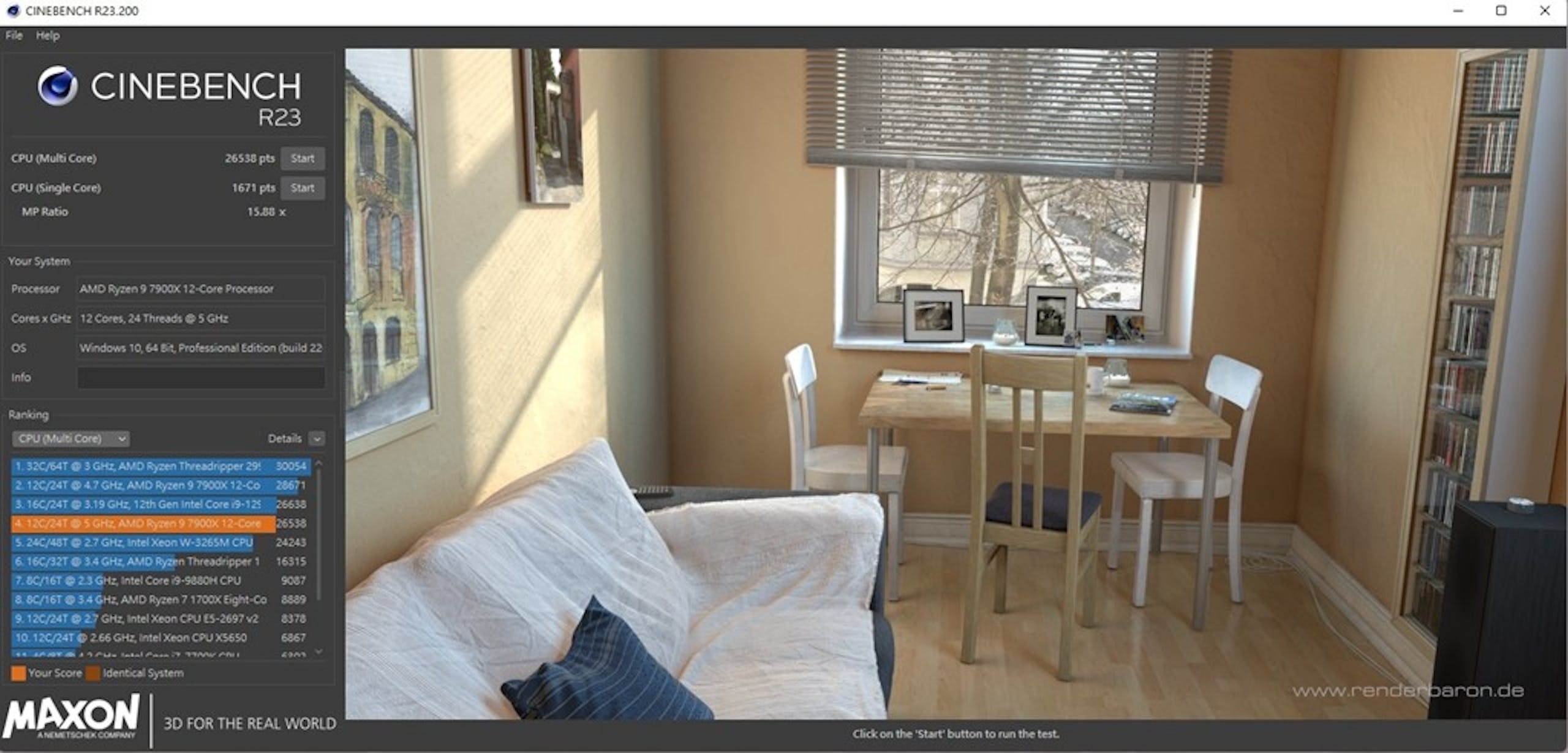

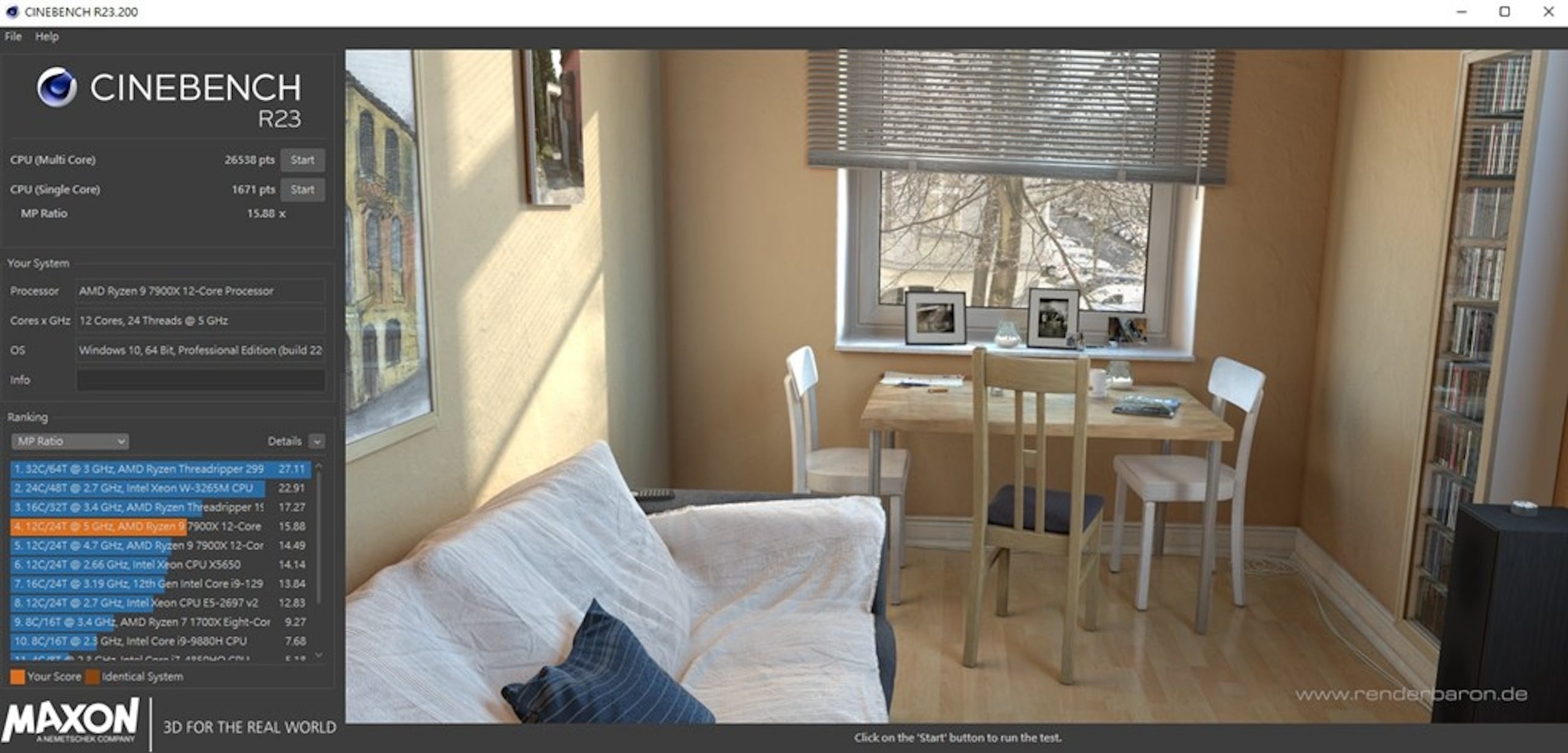

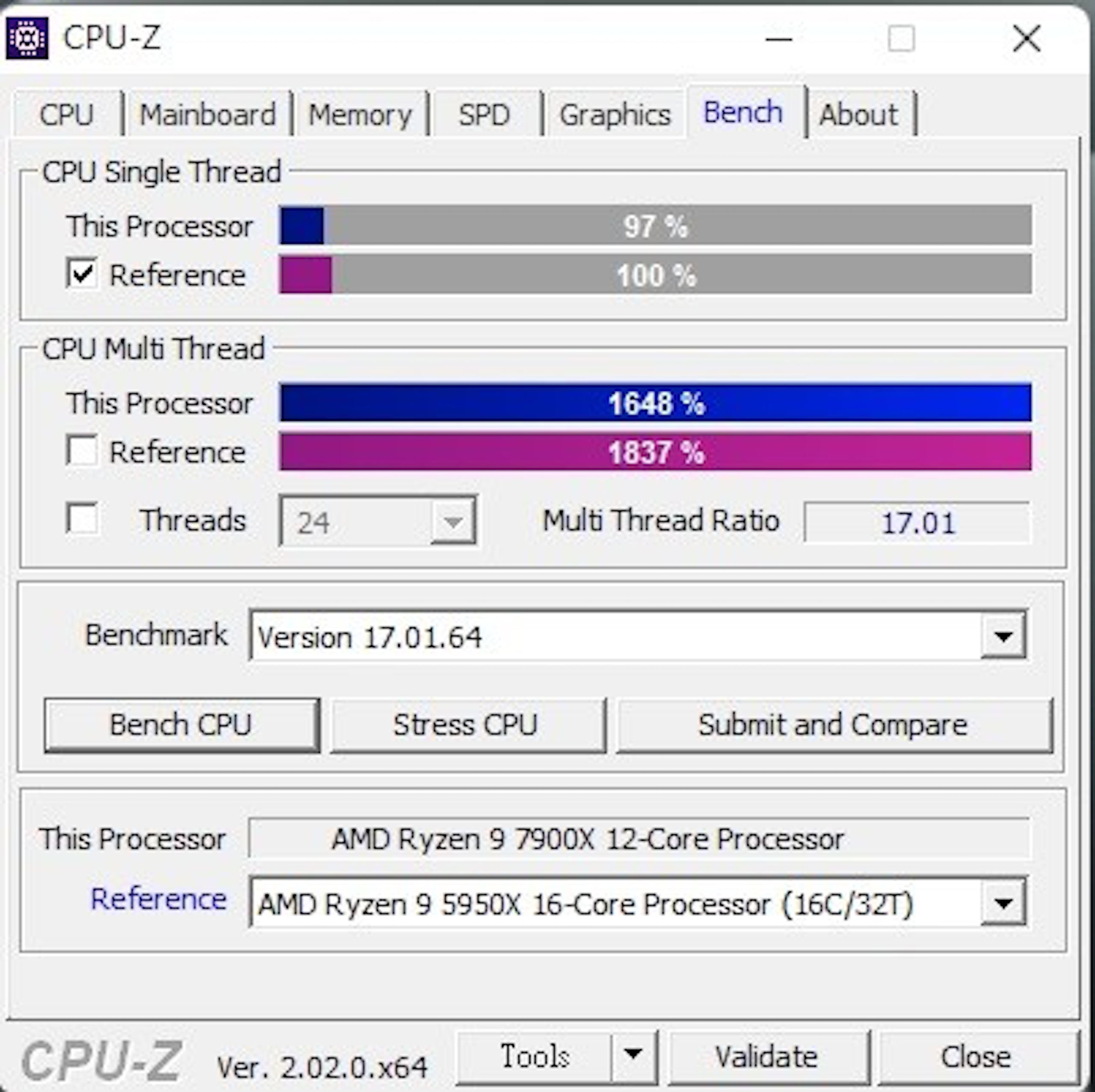

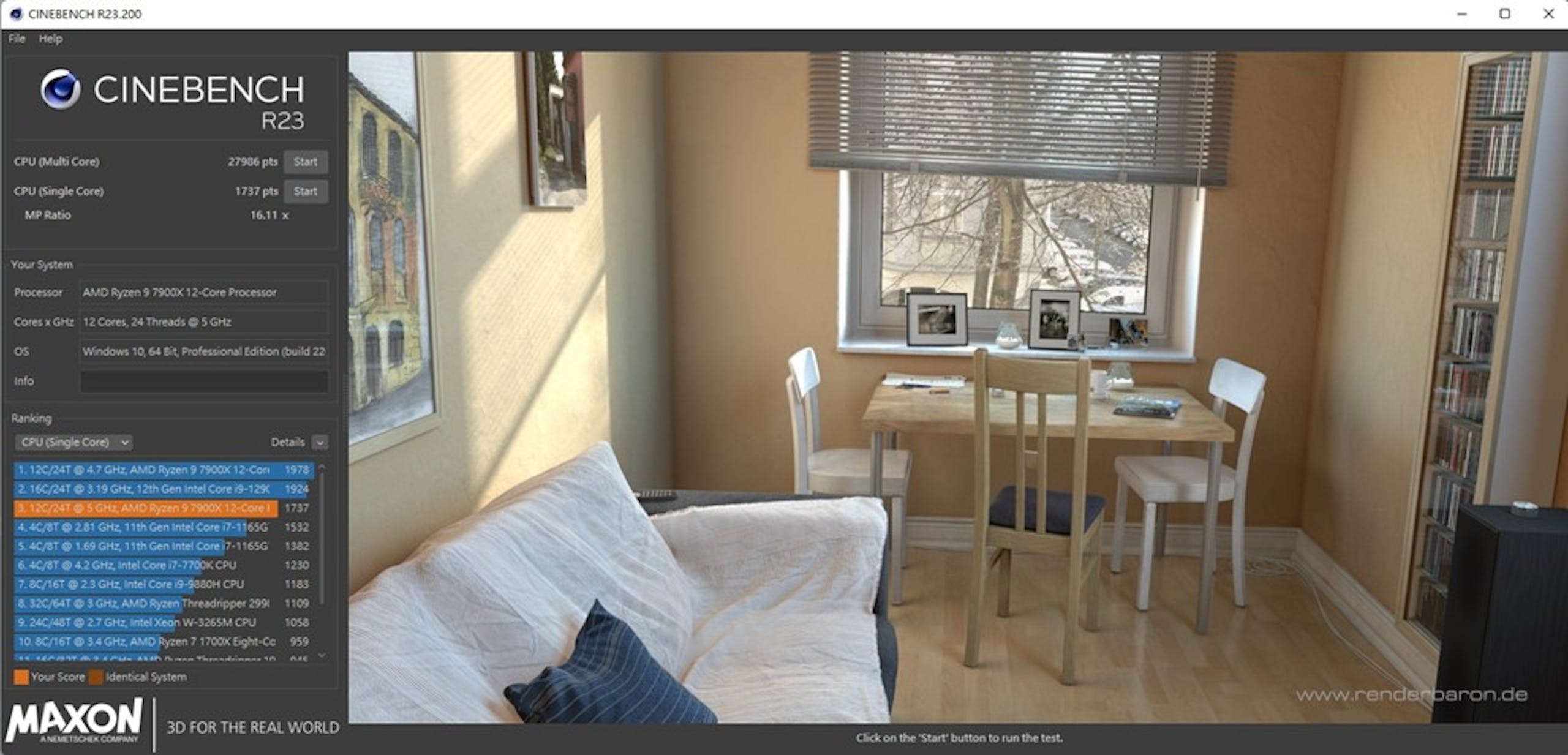

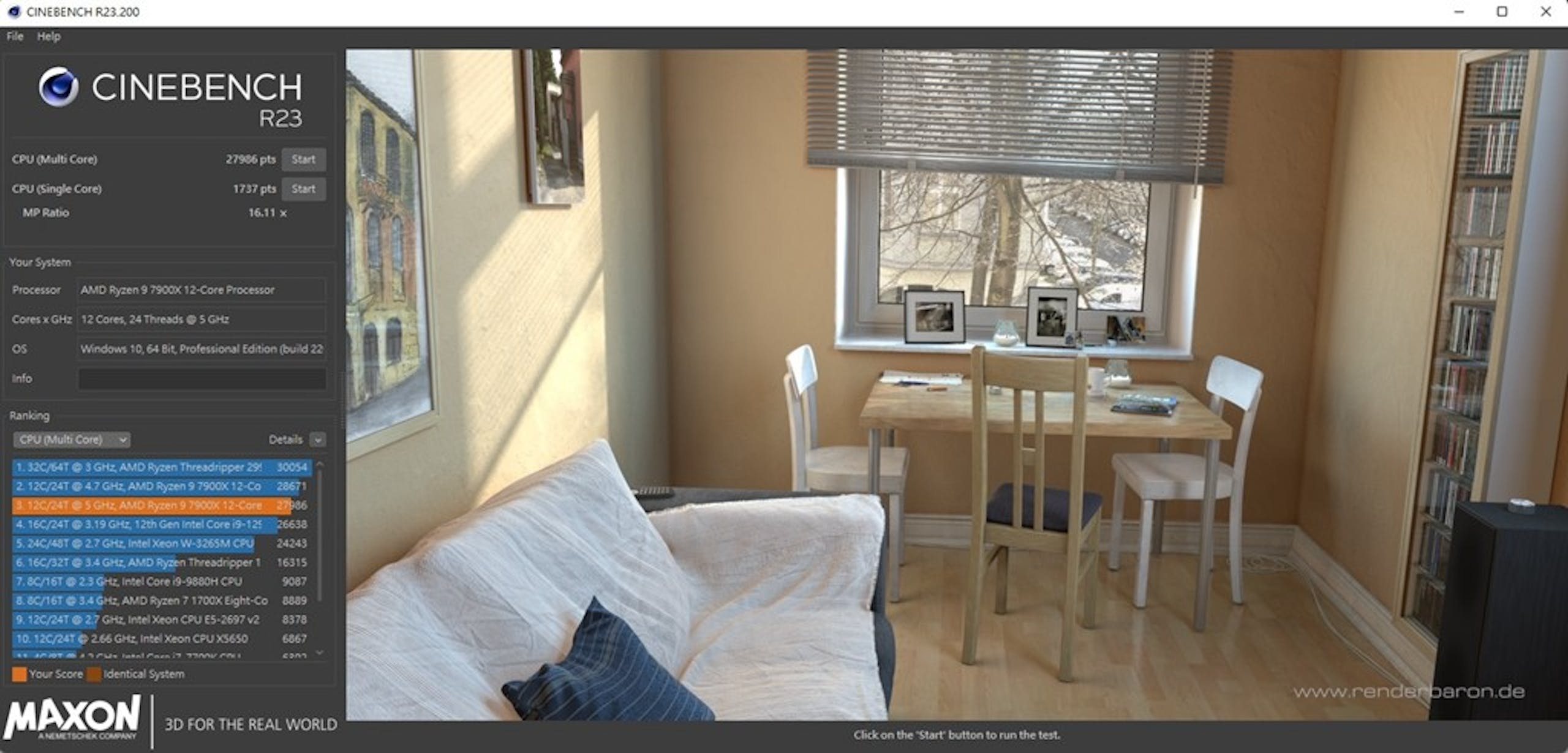

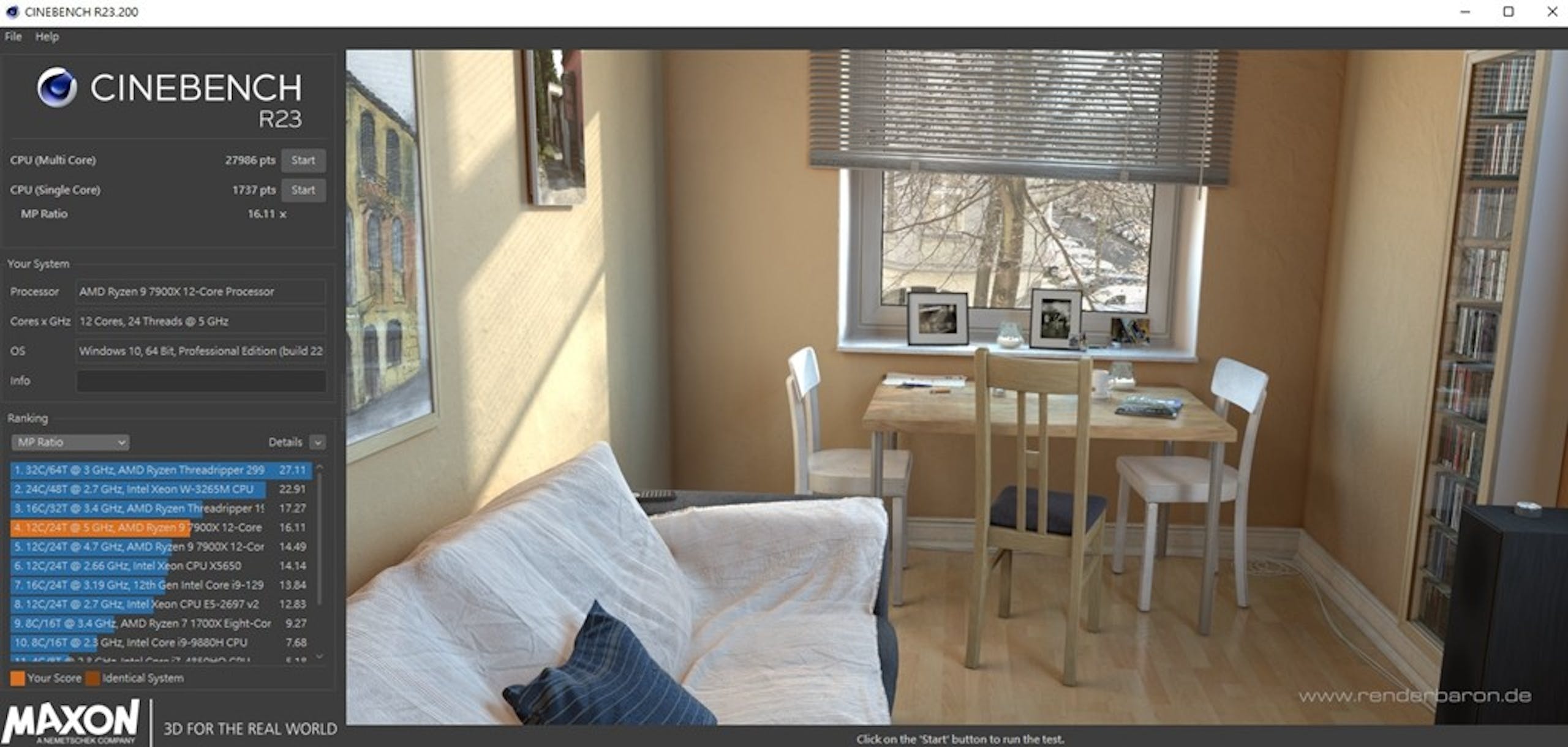

▲ Cinebench R23 表現

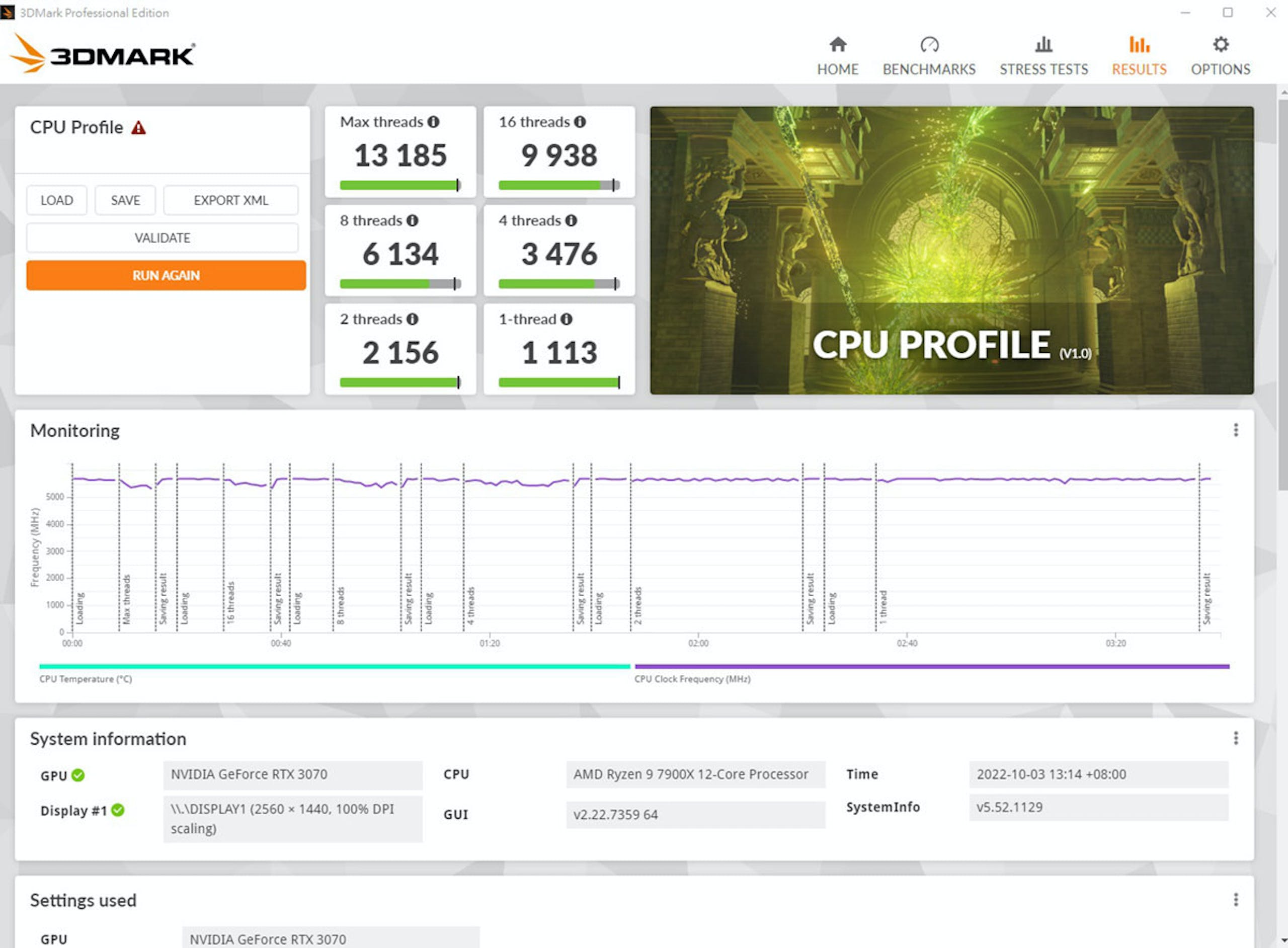

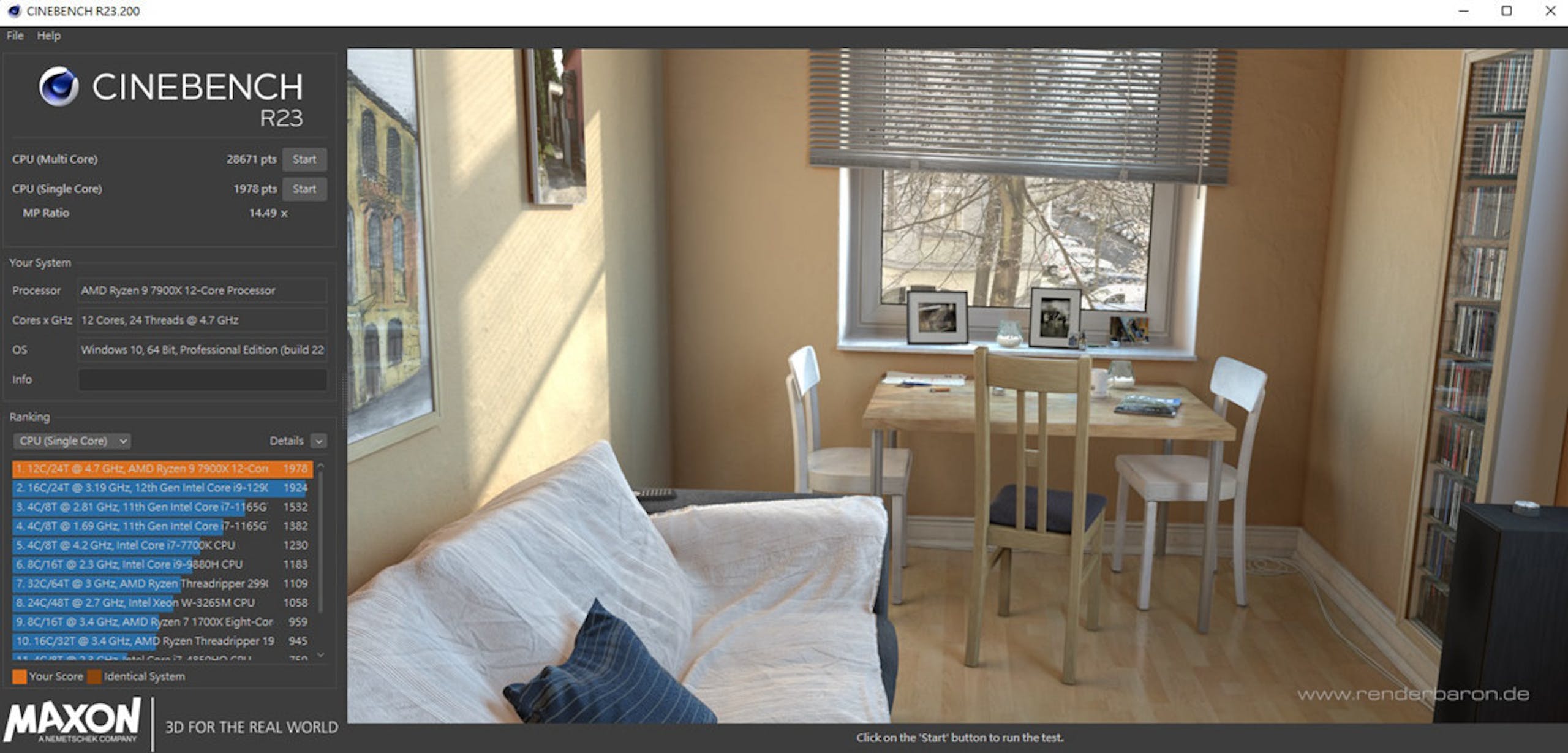

由於近期事情較繁瑣,筆者測試程序較為簡化,以開啟主機板 AI 超頻搭配 EXPO 進行主要測試,系統預判把全核心時脈設定於 5,200MHz 左右,可看到 Ryzen 9 7900X 的效能有出色的表現,在單核心測試項與 Intel i9-12900K 互有高低,然而縱使總物理核心數量較少,但由於所有核心皆為效能核心,多核表現領先物理核心較多但執行緒相同的 i9-12900KS 。而在遊戲相關的效能,以 2K 解析度需求可說相當充裕,可說是 AMD 此次除了架構效率持續改善以外,也在時脈迎頭改上的結果。

▲ FFXV 4K 最高品質測試

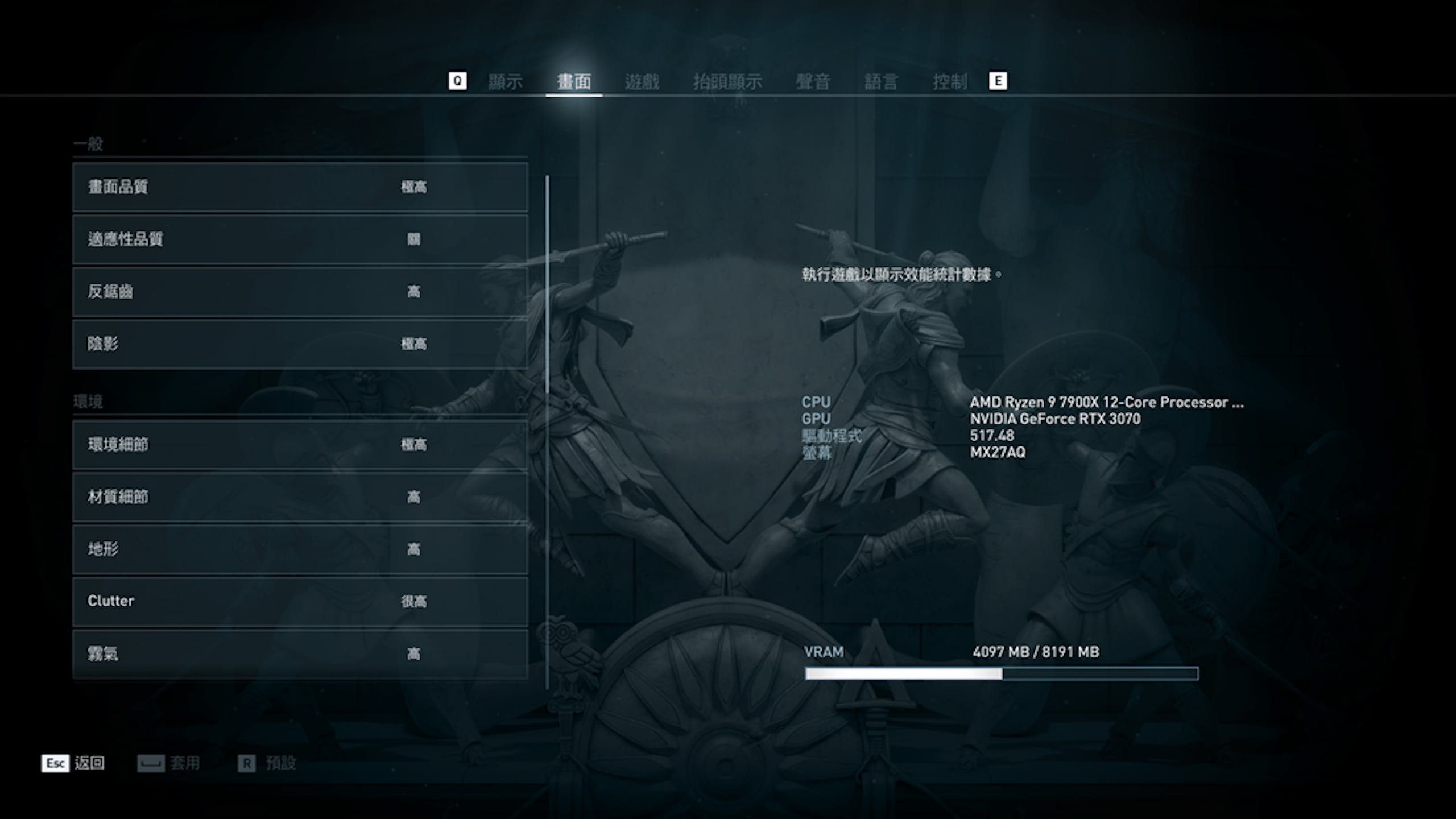

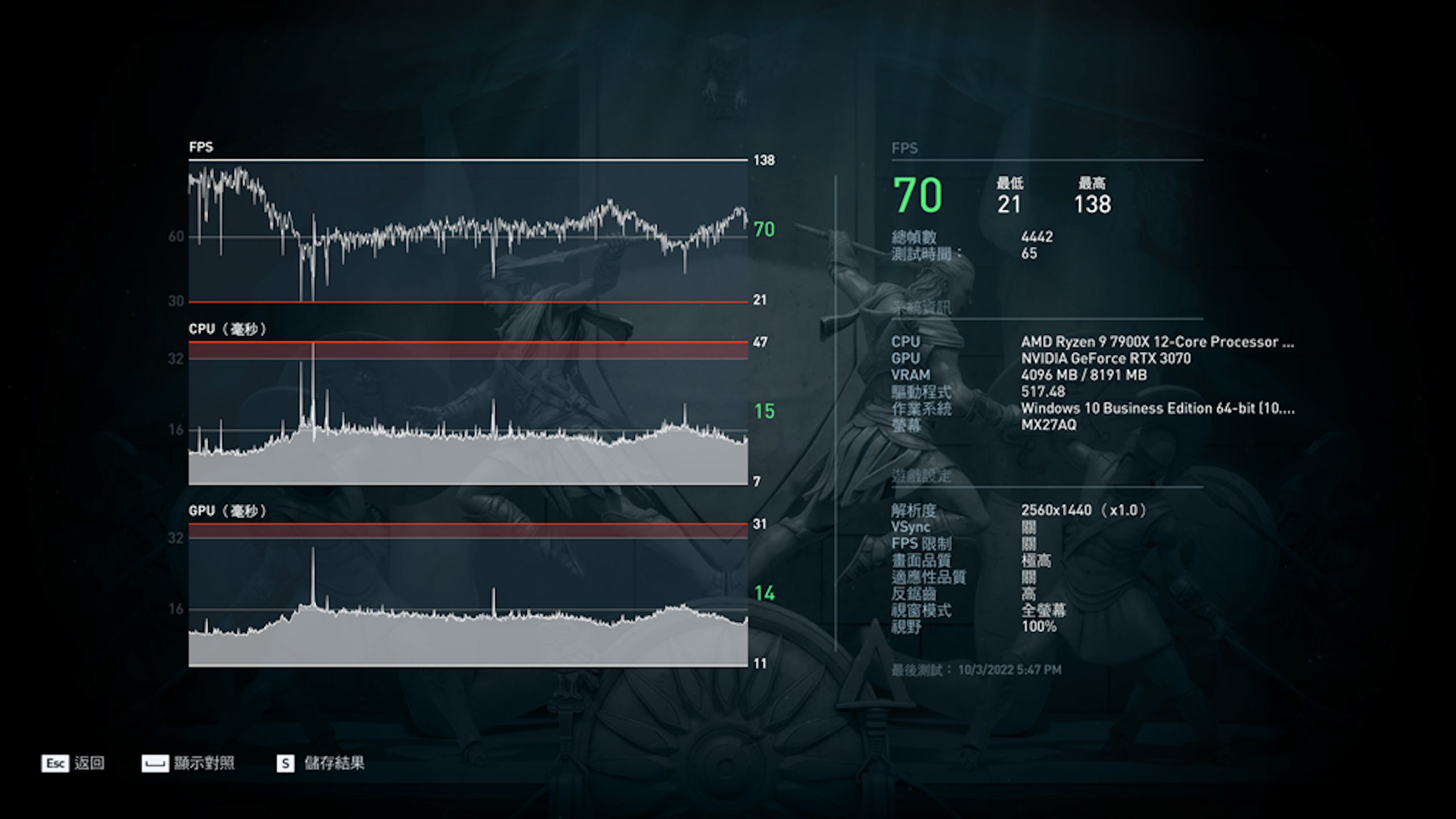

▲刺客教條奧德賽測試

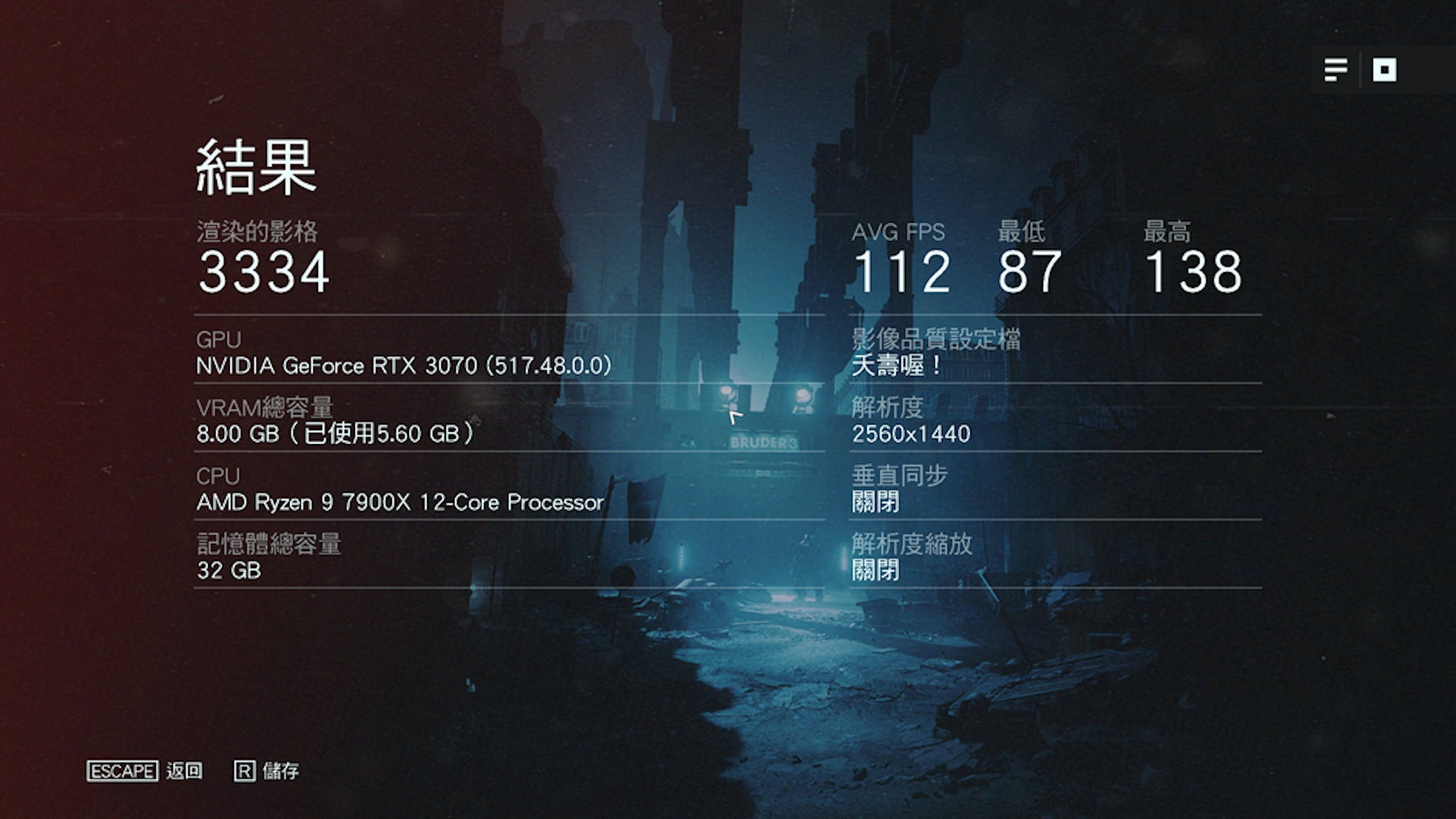

▲ Cyberpunk 2077 各項條件的測試結果

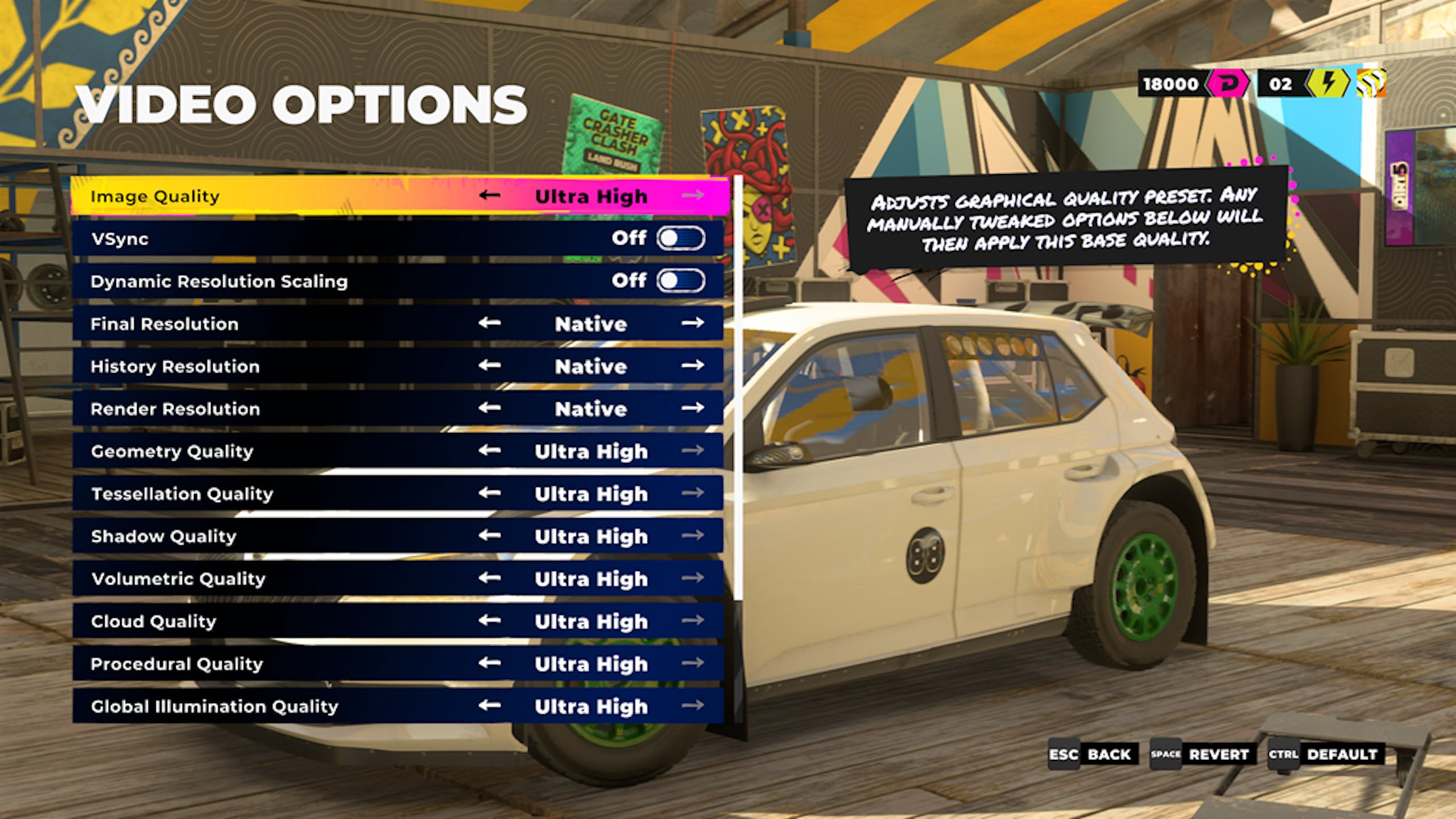

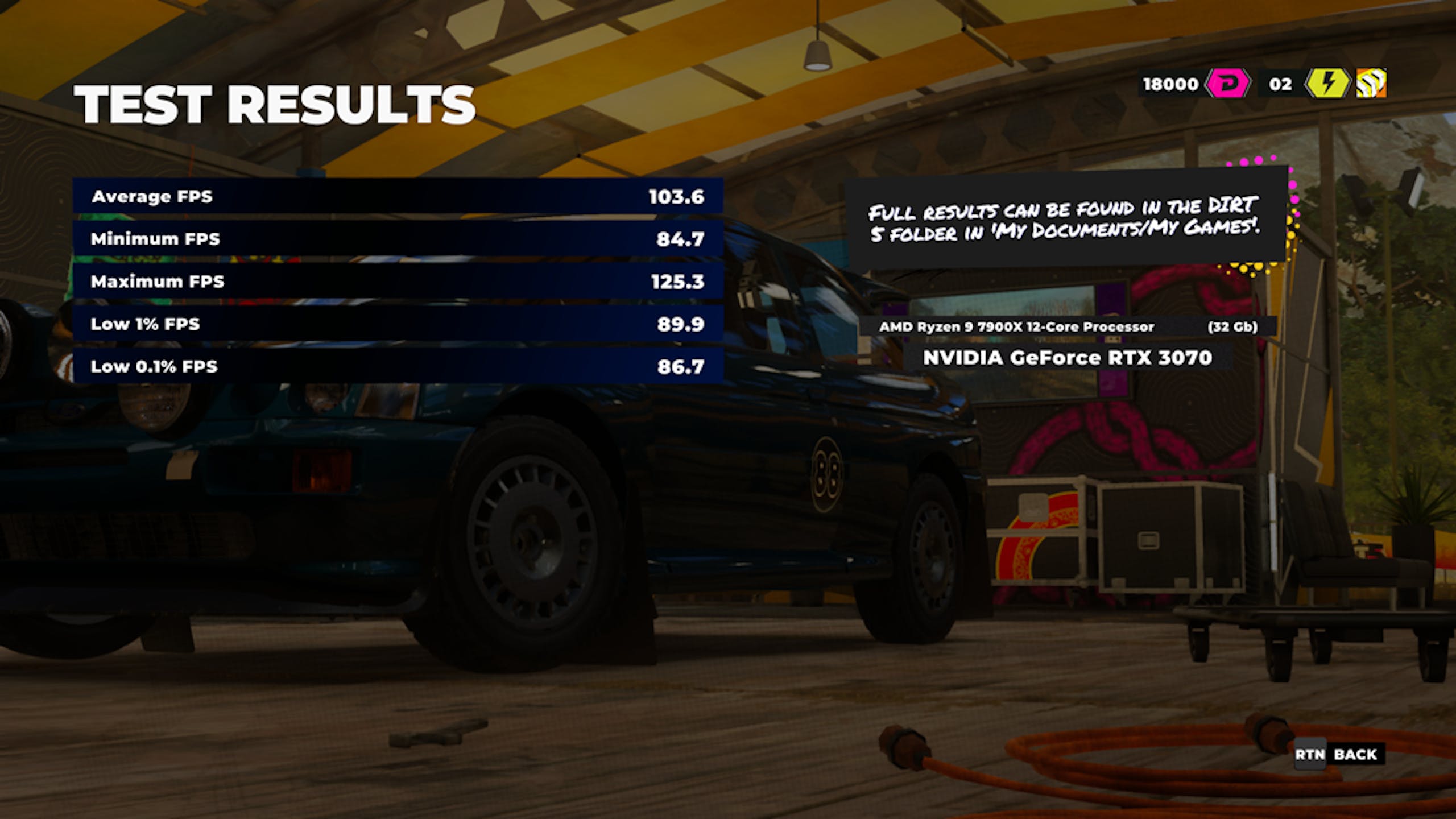

▲ Dirt 5 的表現

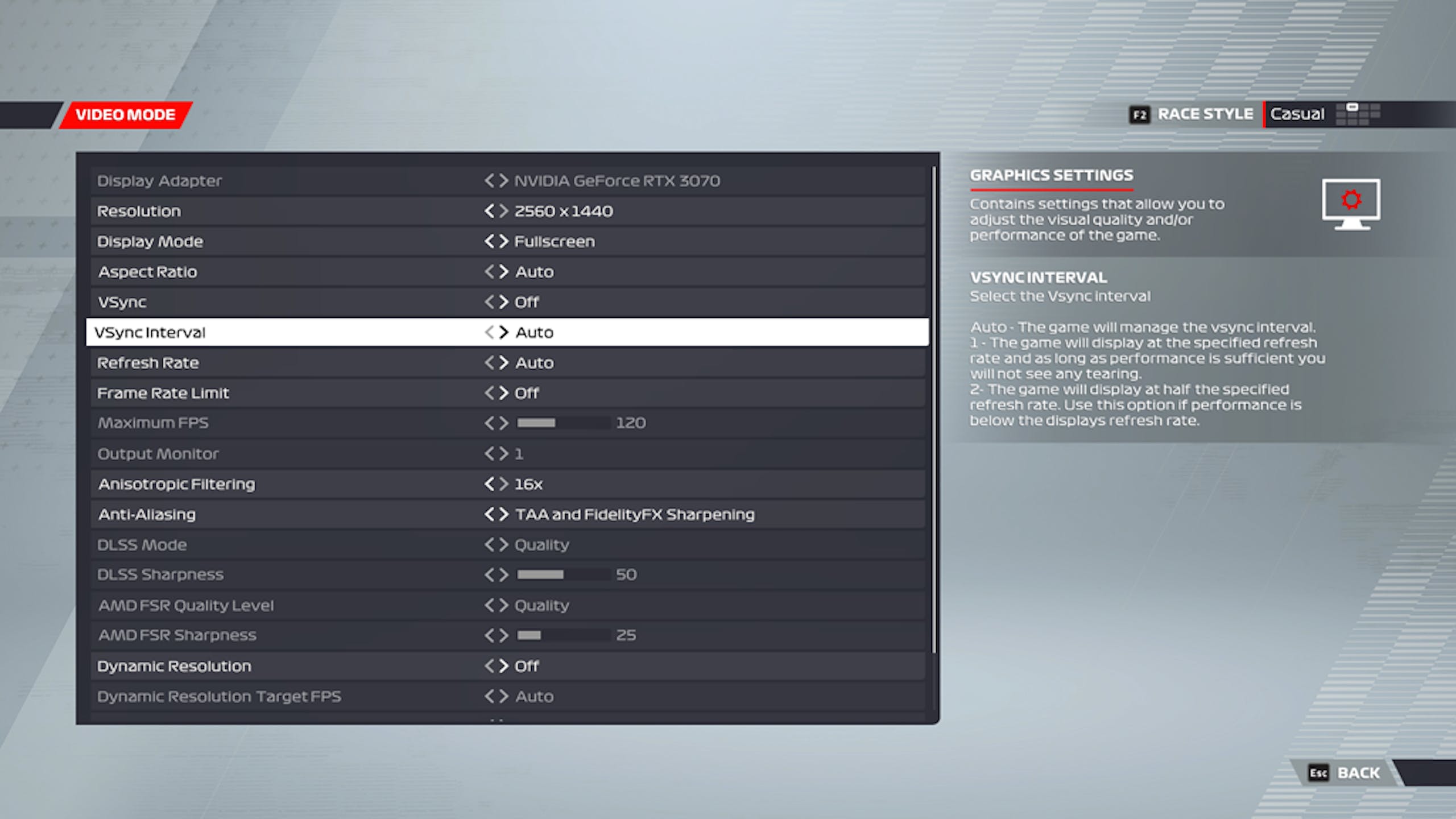

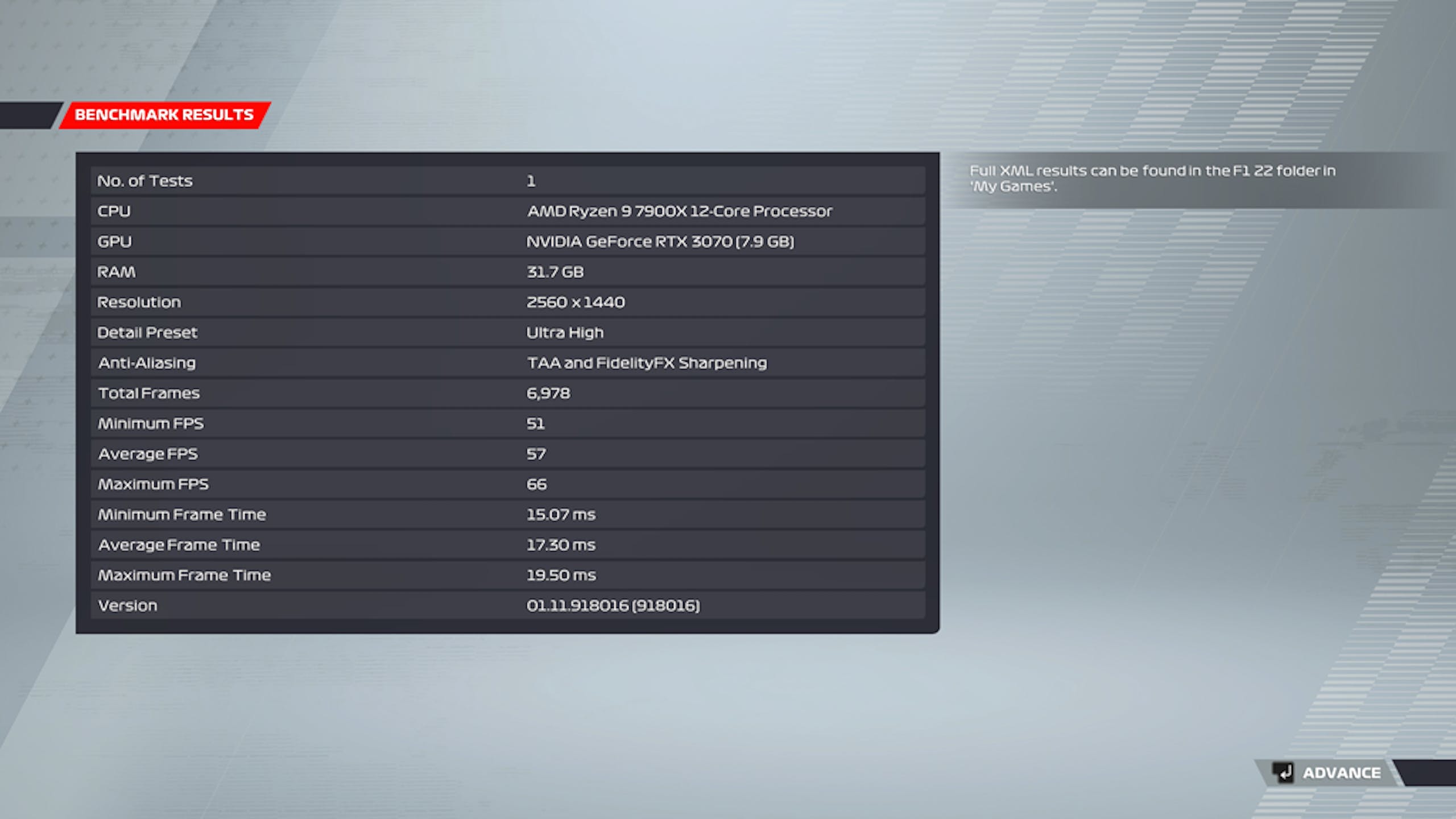

▲ F1 2022 表現

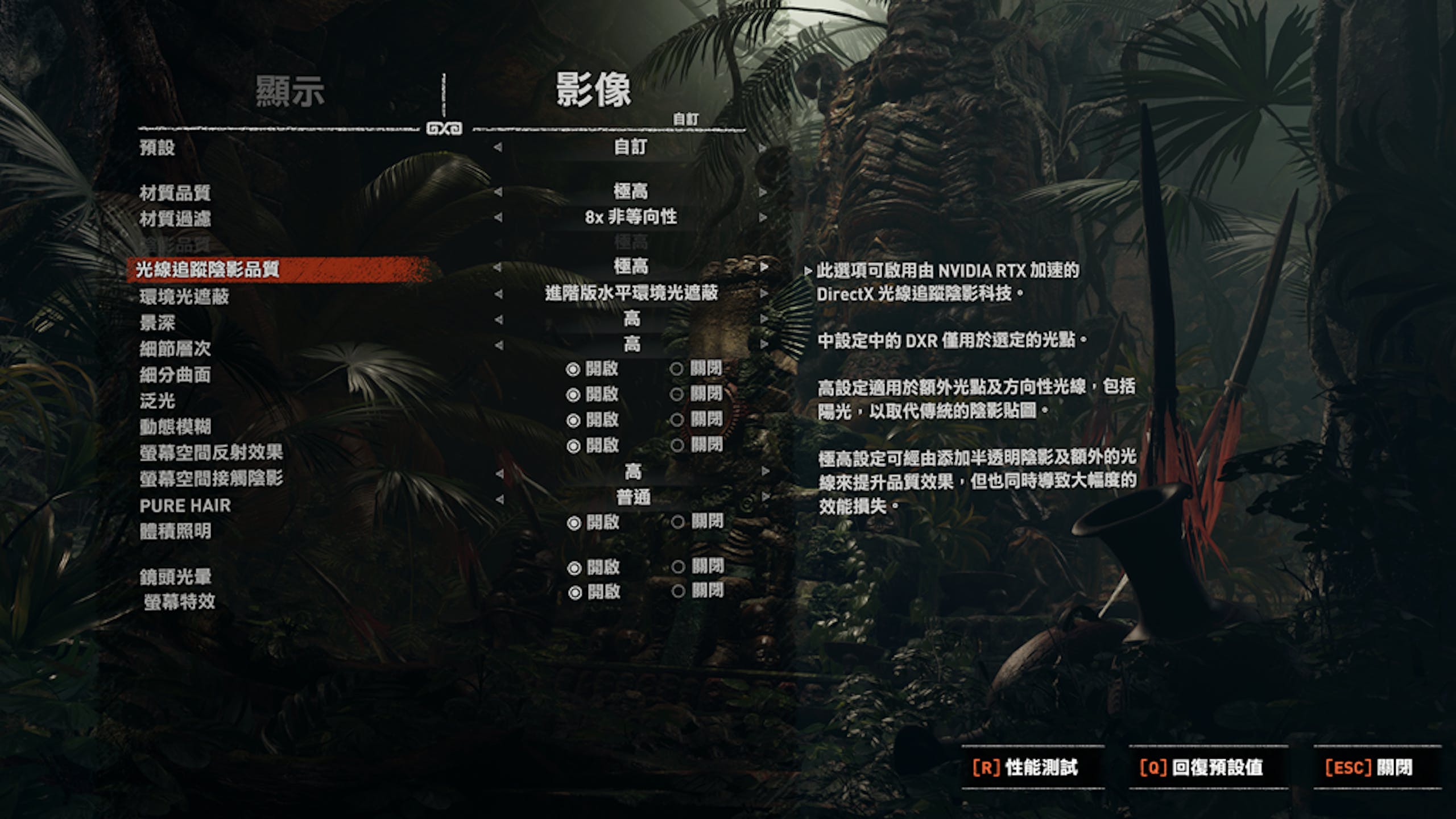

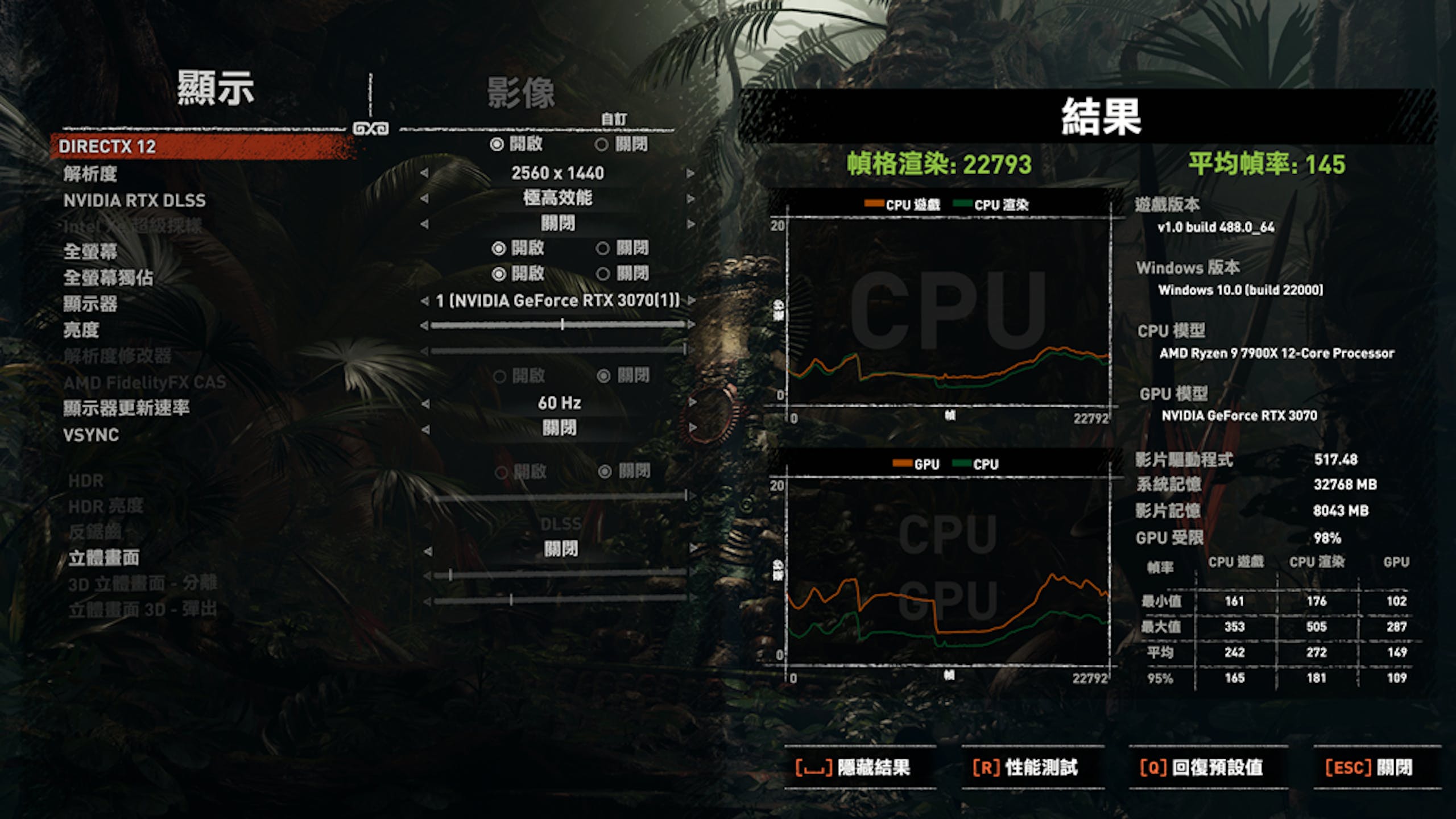

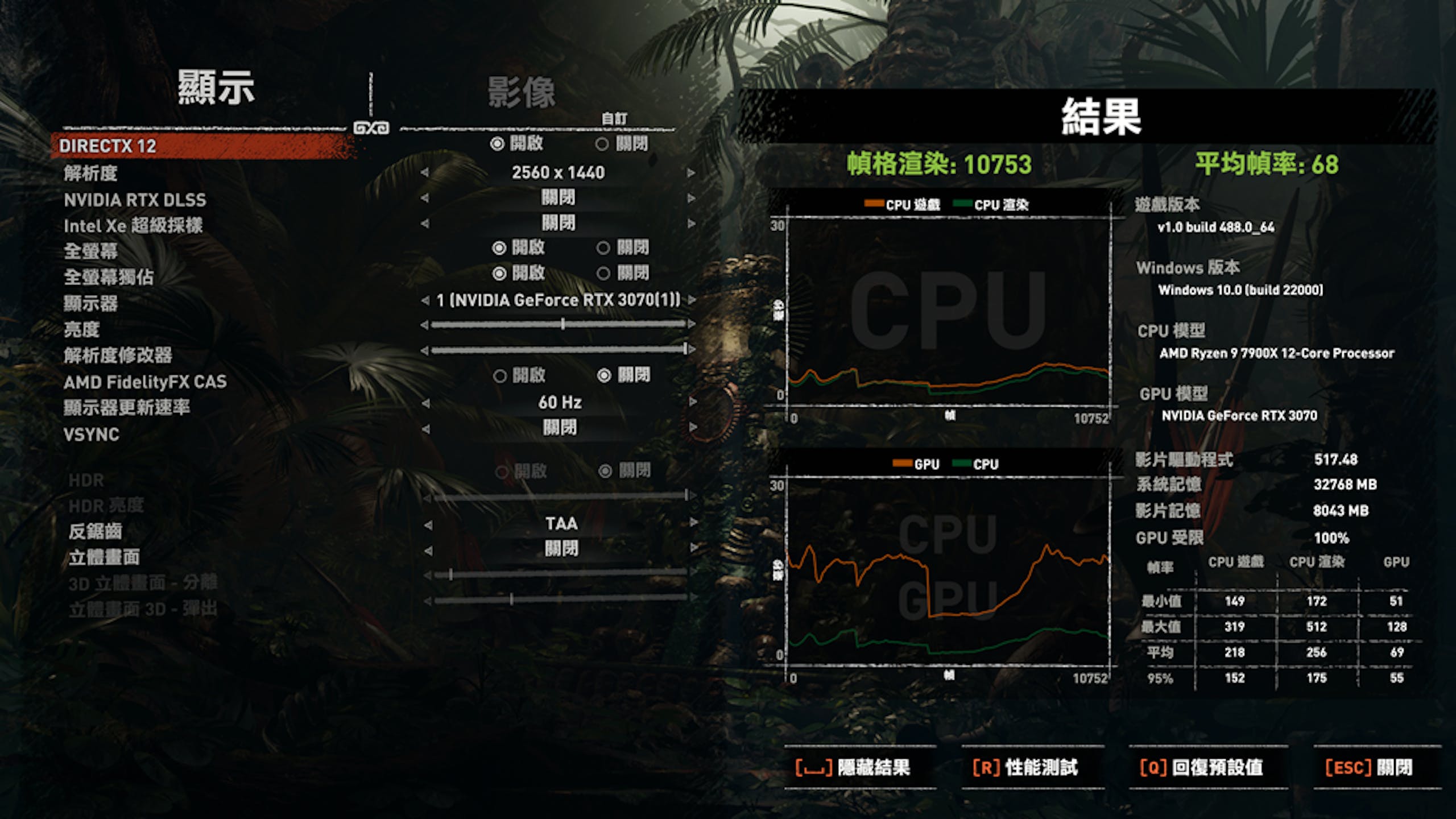

▲古墓奇兵:暗影測試項

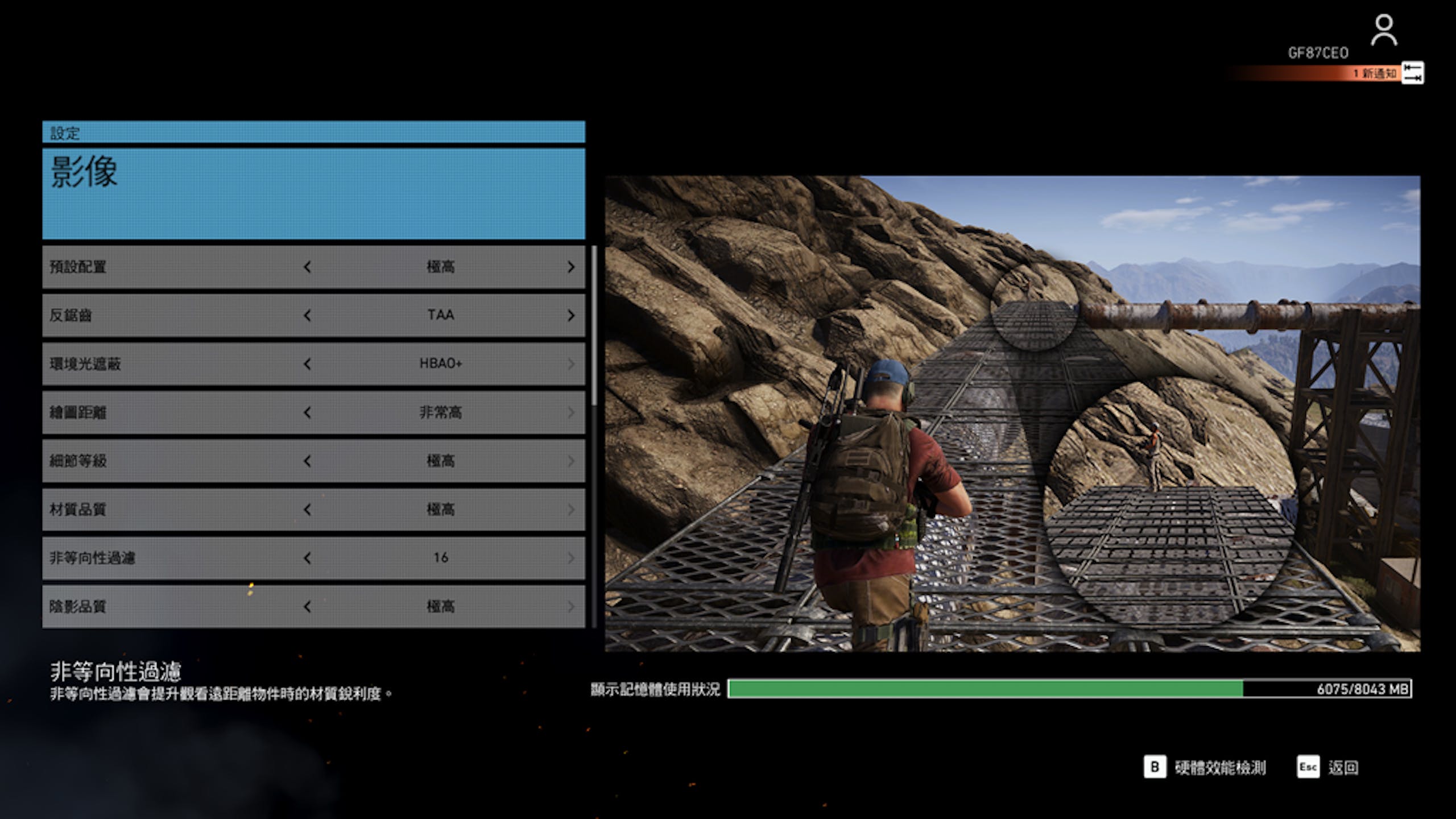

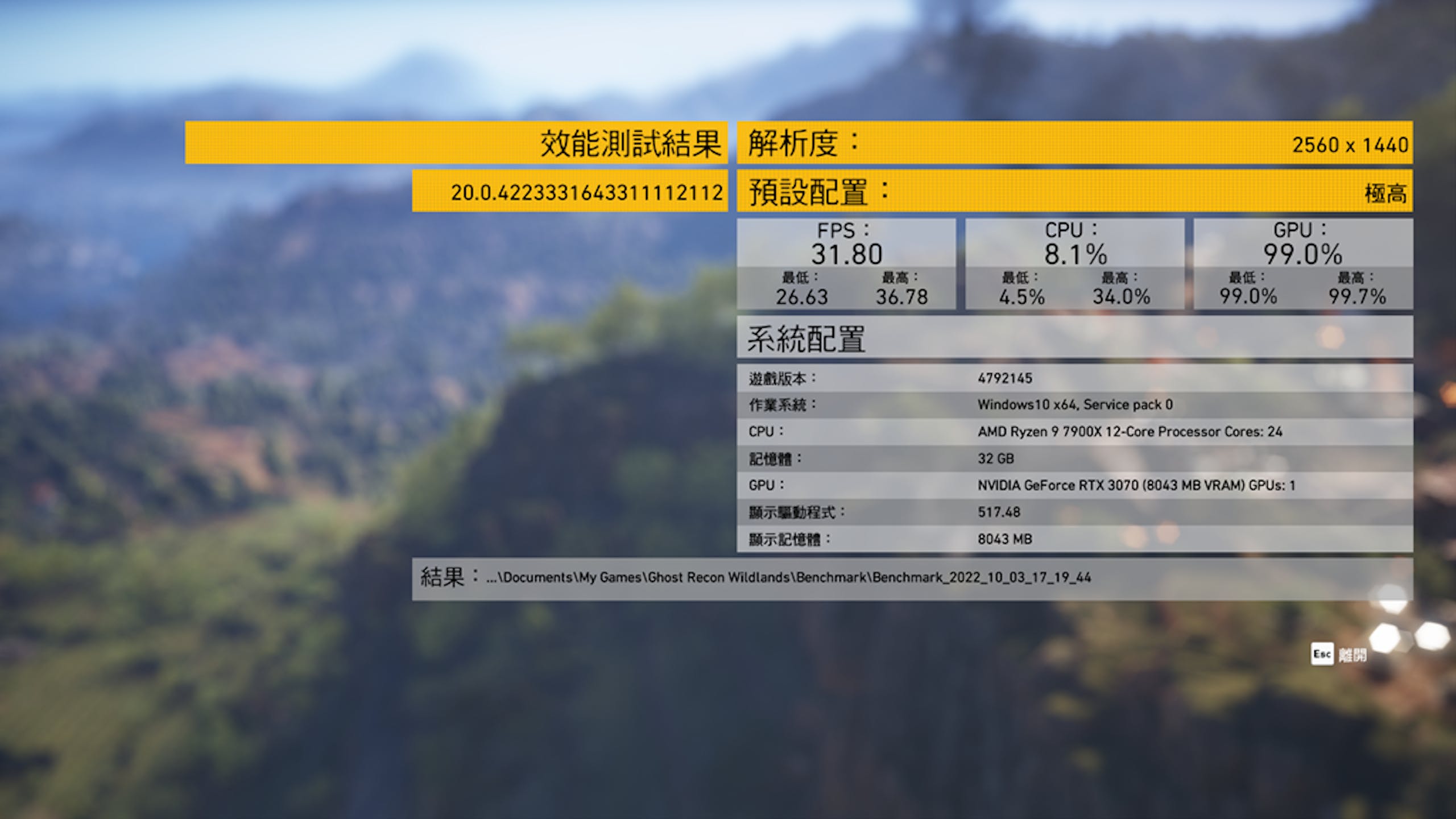

▲火線獵殺:野境測試結果

▲德軍總部:血氣方剛測試結果

或許受到主機板預設電壓設定在超過 1.4V 偏高的影響,在完全不變動設定的情況,即便搭配 360 水冷待機溫度仍會落在 50 度附近,不過筆者嘗試將預設電壓降低至 1.3V ,則待機溫度降為約 40 度左右;近年無論是 AMD 或是 Intel 平台可能擔心處理器體質落差影響,多半會將預設電壓拉高,若非重度使用可嘗試將電壓下修減少待機發熱。

▲時脈設定在 5GHz 、搭配 DDR5 5200 記憶體

▲搭載 DDR5 6000Hz ,時脈設於 5GHz

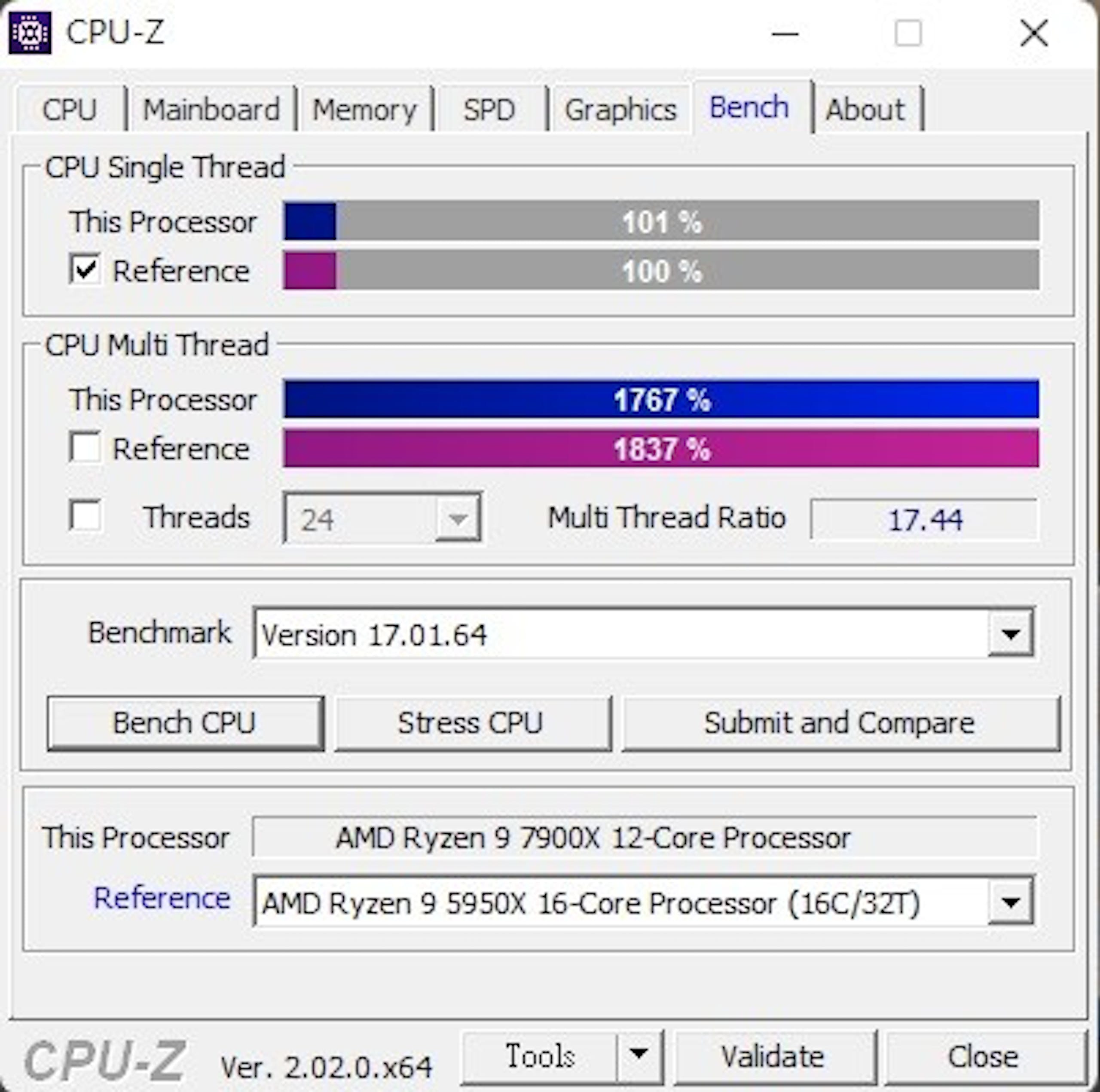

另一個比較項目則是記憶體的影響,筆者將全核 Boost 時脈設定在 5.0GHz ,以 Fury BEAST DDR5 5200 開啟記憶體超頻項進行比較,在 CPU 的測試項則明顯看到記憶體的時脈帶來的一定差異,單核約略造成 5% 左右的效能,多核的差距則更明顯。

從結果而言, Ryzen 9 7900X 相較前一世代有相當幅度的提升,尤其多核心效能再度展露出出色的優勢,在執行時的能耗與發熱也相當具水準,不過若要有更壓倒性的效能,則記憶體也需搭配高時脈的 DDR5 ,同時 Ryzen 7000 系列僅能搭配 DDR5 記憶體,目前能夠搭配的主機板單價也較高,對於比較精打細算的消費者限制較多。

▲記憶體時脈對 Ryzen 7000 有一定的效能影響

至於這個時間點該選擇末代 AM4 的 Ryzen 5000 或是第一代 AM5 的 Ryzen 7000 ,筆者認為僅考慮新品為前提下,台灣先前已經率先將 Ryzen 5000 的高階產品出清,現在僅存中高階與主流級產品,但由於可搭配 DDR4 記憶體以及更多選擇的主機板,適合預算導向的消費者,畢竟若是以遊戲需求,礙於架構設計, CPU 的影響不若 GPU 來的高, Ryzen 5000 對主流級遊戲只要搭配中高階 GPU 也是綽綽有餘。

▲ Ryzen 7000 系列現在較大的門檻應該是主機板多為相對高單價,加上 DDR5 記憶體價格仍偏高

不過從未來性而言, Ryzen 7000 系列相對競品具備更多路的 PCIe 5.0 通道,後續 PCIe 5.0 SSD 也有望降價,加上 AMD 允諾 AM5 插槽至少將使用至 2025 年,當前的投資也能夠在替換 CPU 後延長系統週期。