蘋果自 iPhone 11 起首度將 iPhone 產品線分為標準版與配有更高效能處理器、相機的 Pro 系列,在 2022 年的 iPhone 14 系列蘋果再度調整產品布局,首度在標準機型與 Pro 機型使用不同世代的處理器,同時亦在 Pro 系列使用包括 Dynamic Island 動態島螢幕、 48MP 相機等,是當前技術規格落差的世代,此次也向蘋果借得 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 進行短期評測。

▲當前 iPhone Pro 系列追本溯源是十周年紀念機 iPhone X 的發展型

以產品的設計與定義, iPhone 的 Pro 系列追本溯源即是 2017 年的 iPhone X ,也是作為蘋果 iPhone 10 周年的紀念機型,當時大刀闊斧地使用遠高於同期 iphone 8 系列的規格與設計,如今最新一代的 iPhone 14 Pro 系列也仍繼承包括 Face ID 、不鏽鋼邊框等特色,雖然標準版 iPhone 也自 iPhone 11 採用類似 iPhone 11 Pro 的設計,不過機身質感仍有顯著差異。

回到此次評測的 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max ,相較 iPhone 13 Pro 與 iPhone 13 Pro Max 可說是既像也不那麼像,因為包括螢幕尺寸、不鏽鋼邊框等設計變動幅度不大,唯獨正面動態島螢幕與後方更大型化的鏡頭模組,使得 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 仍在正反面有相當的識別性;當然,全新的深紫色與太空黑配色又是能作為識別的新色。

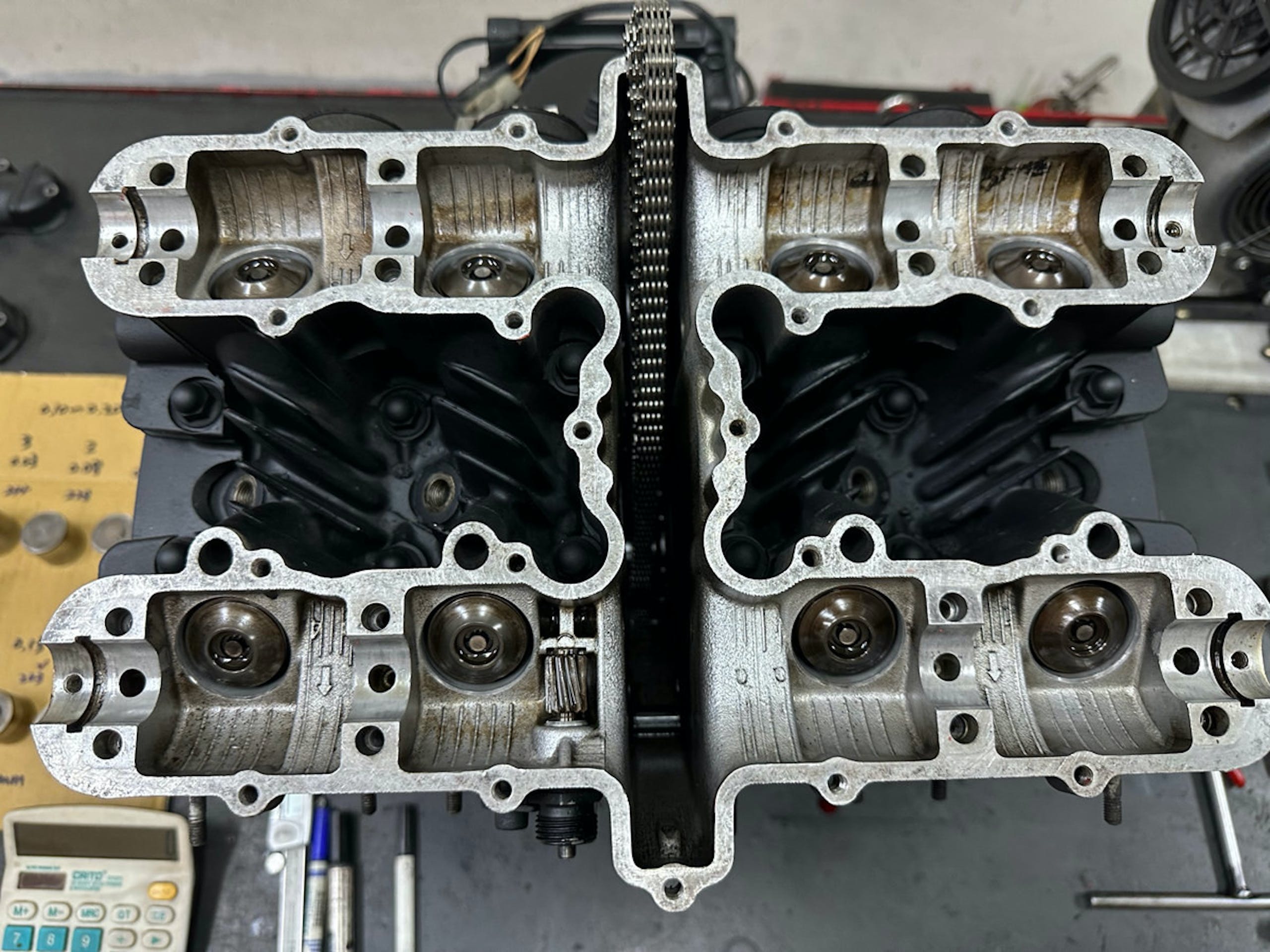

依舊出色的頂級手機處理器設計

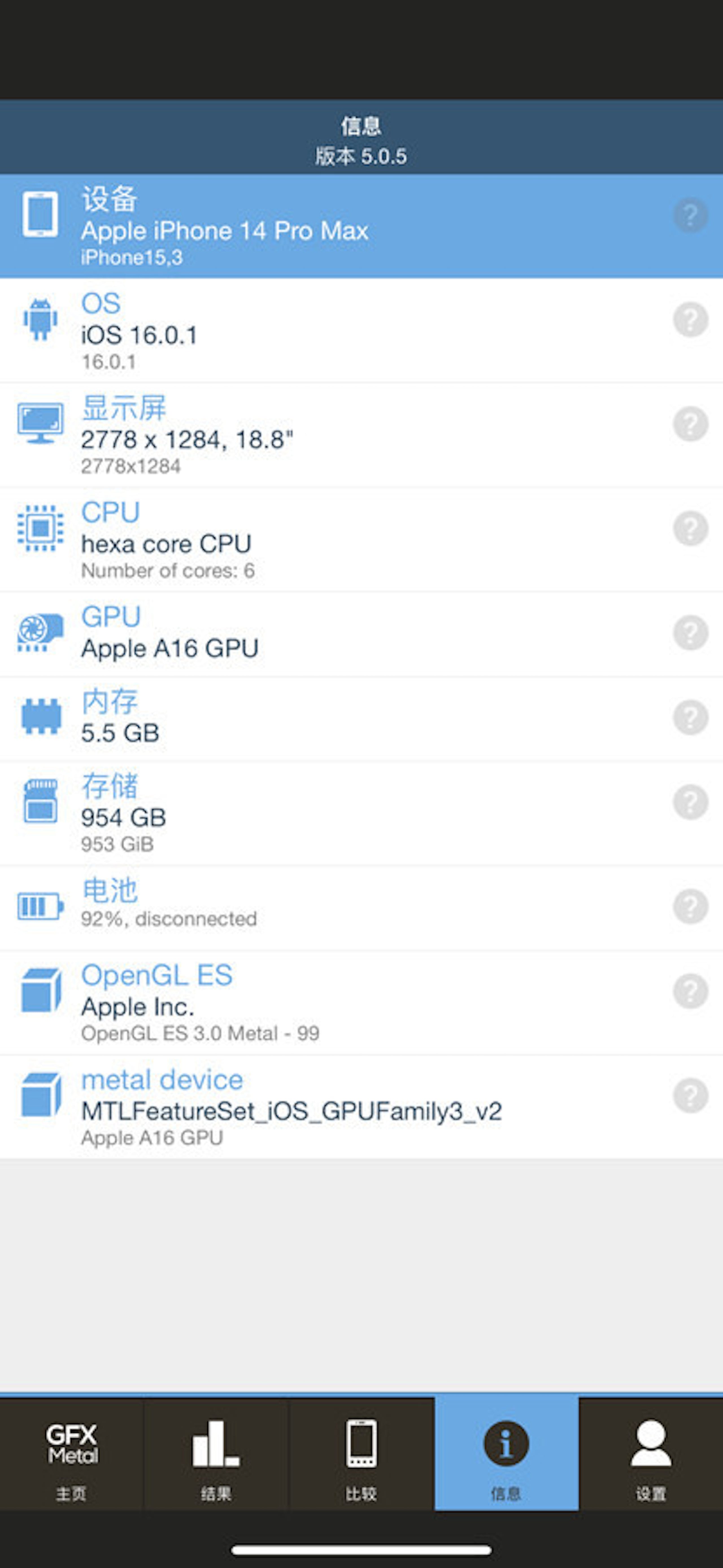

▲ iPhone 14 Pro ( iOS 15,2 )與 iPhone 14 Pro Max ( iOS 15,3 )皆為 6GB RAM

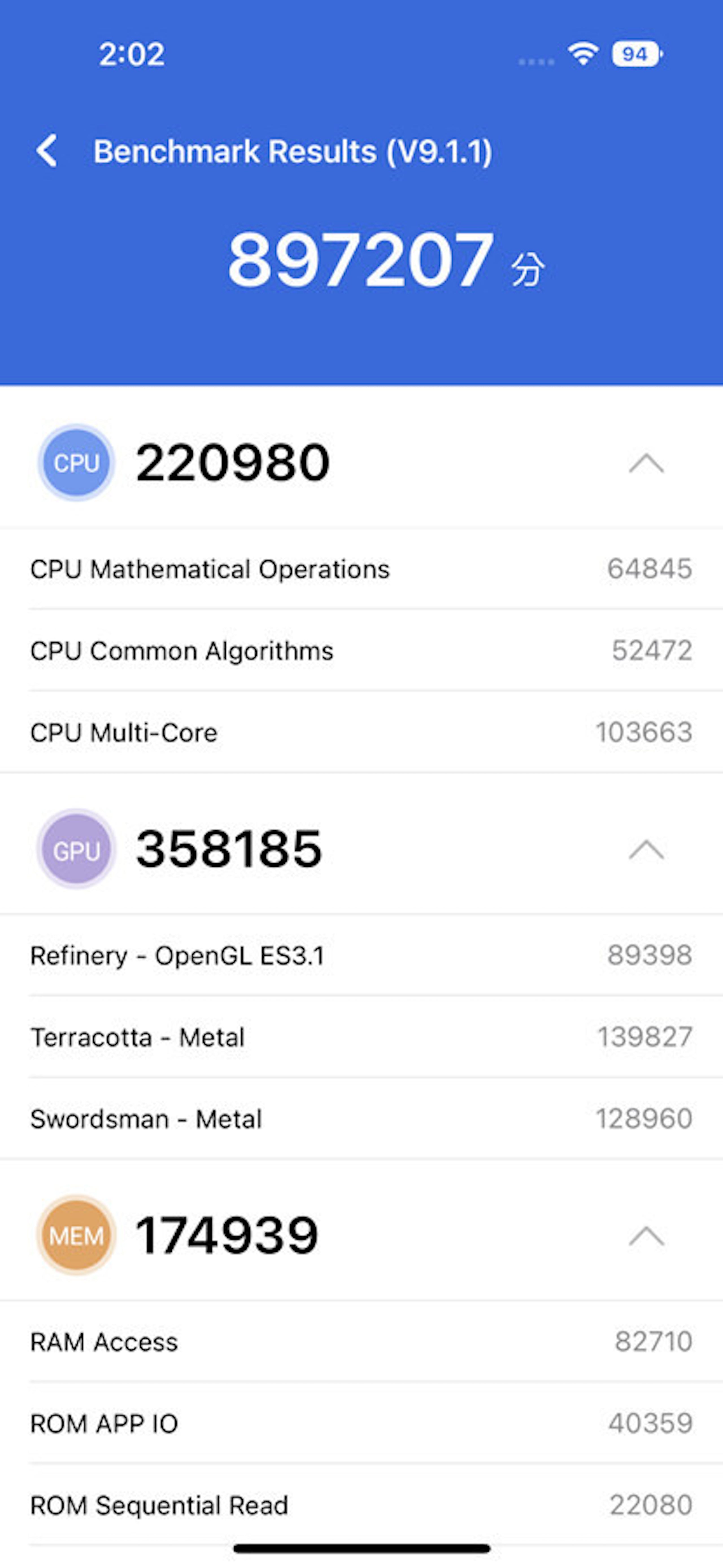

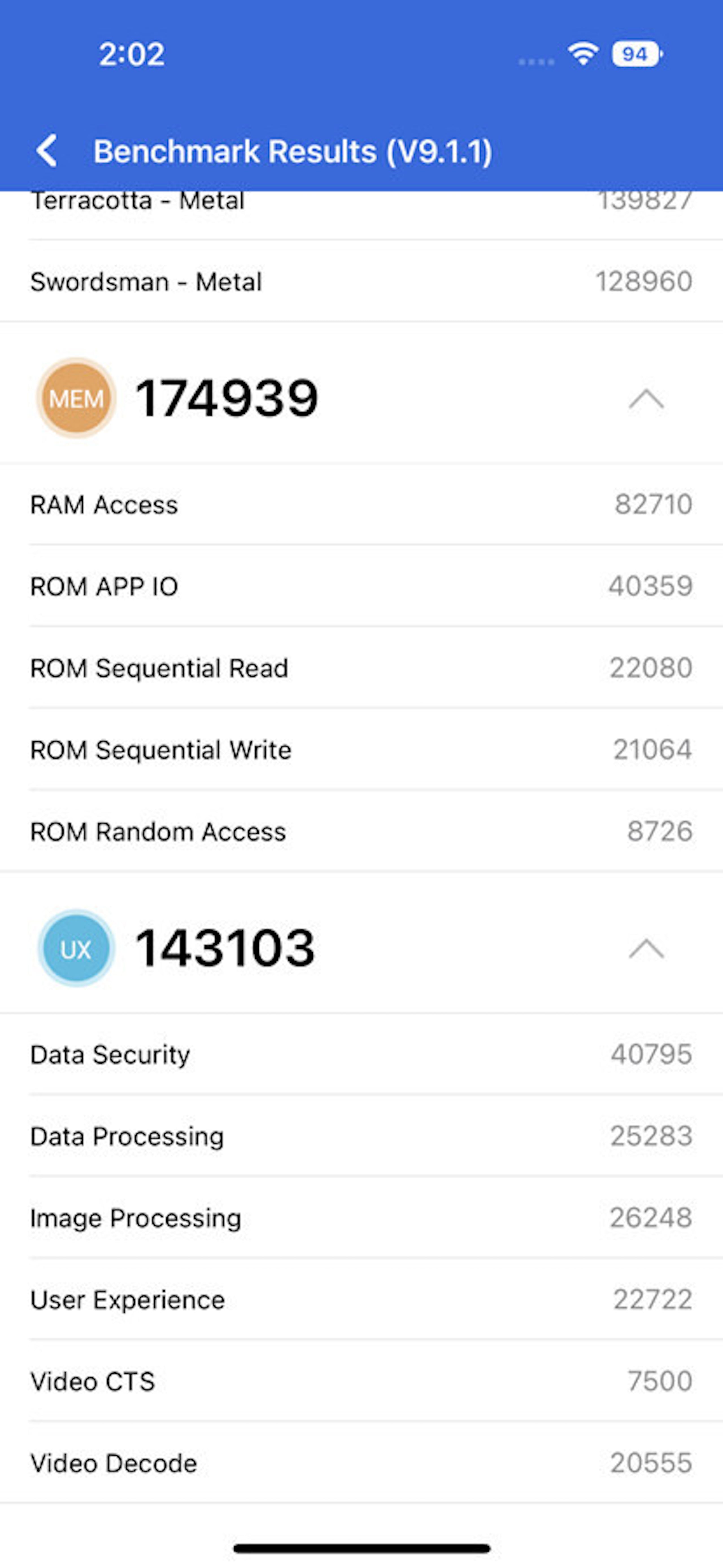

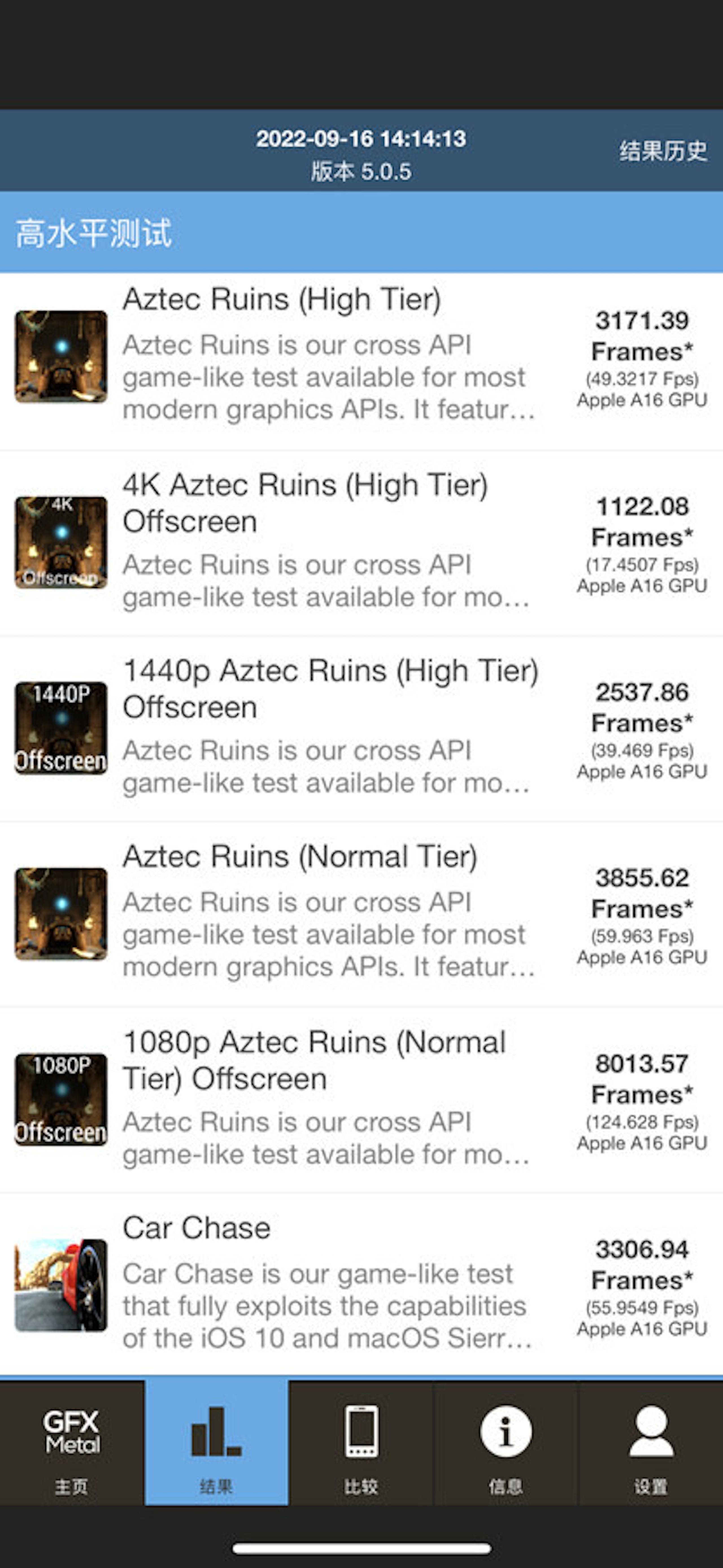

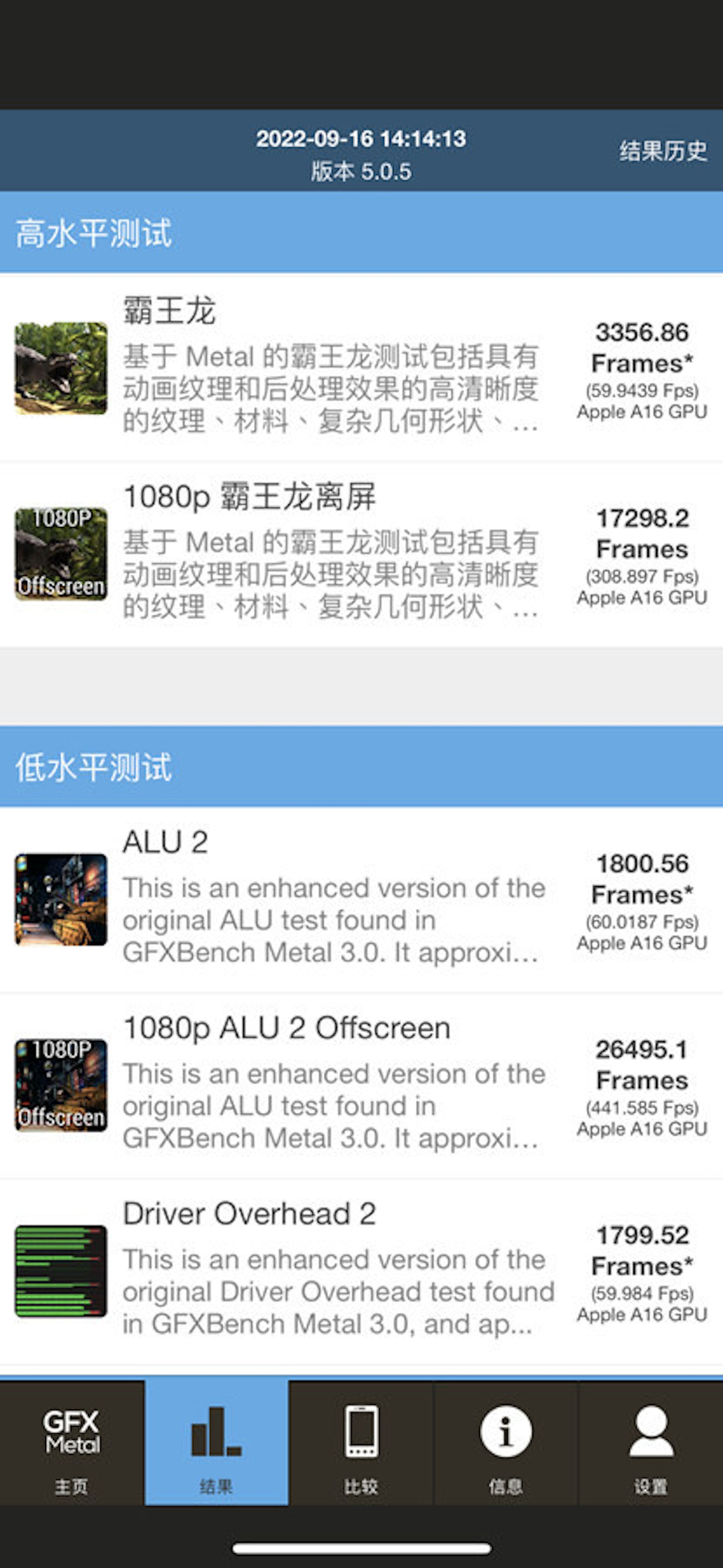

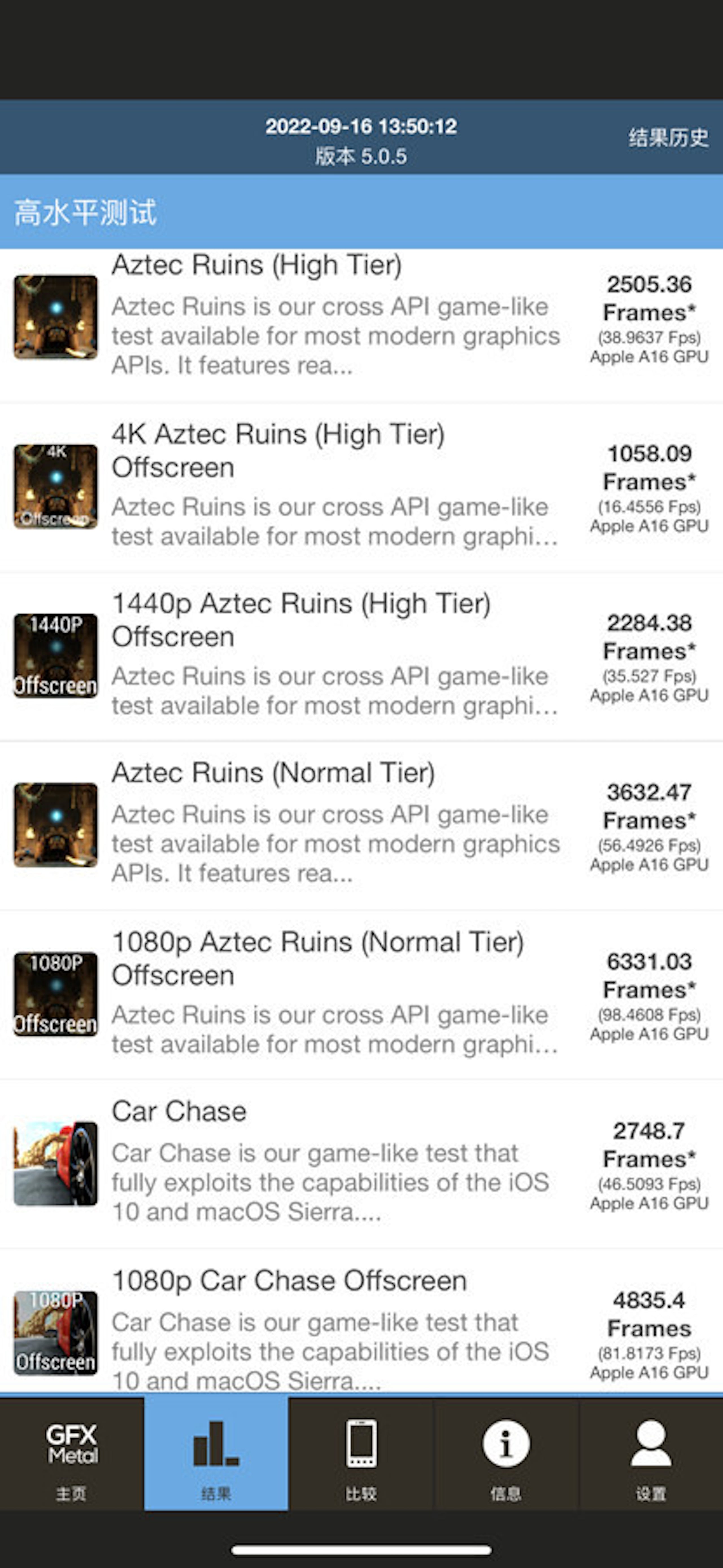

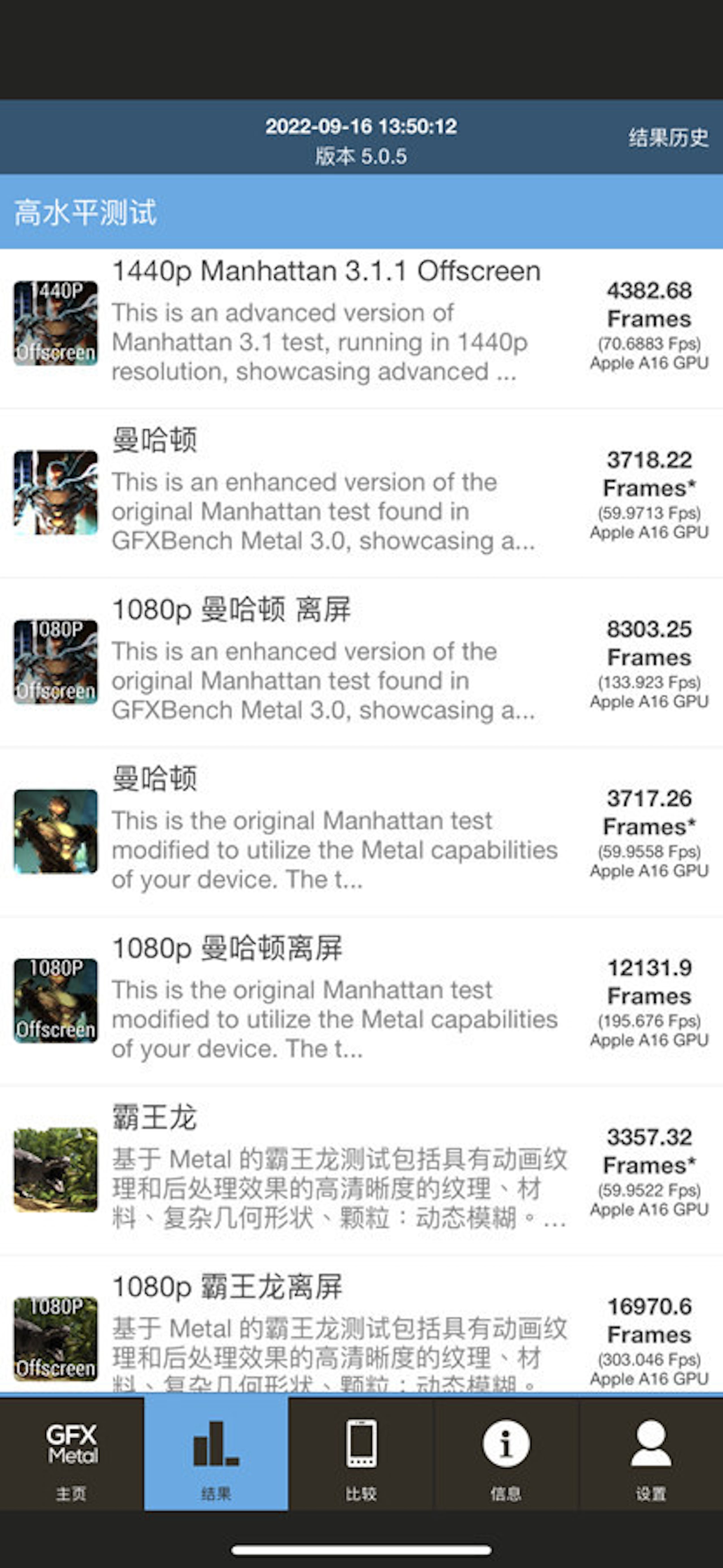

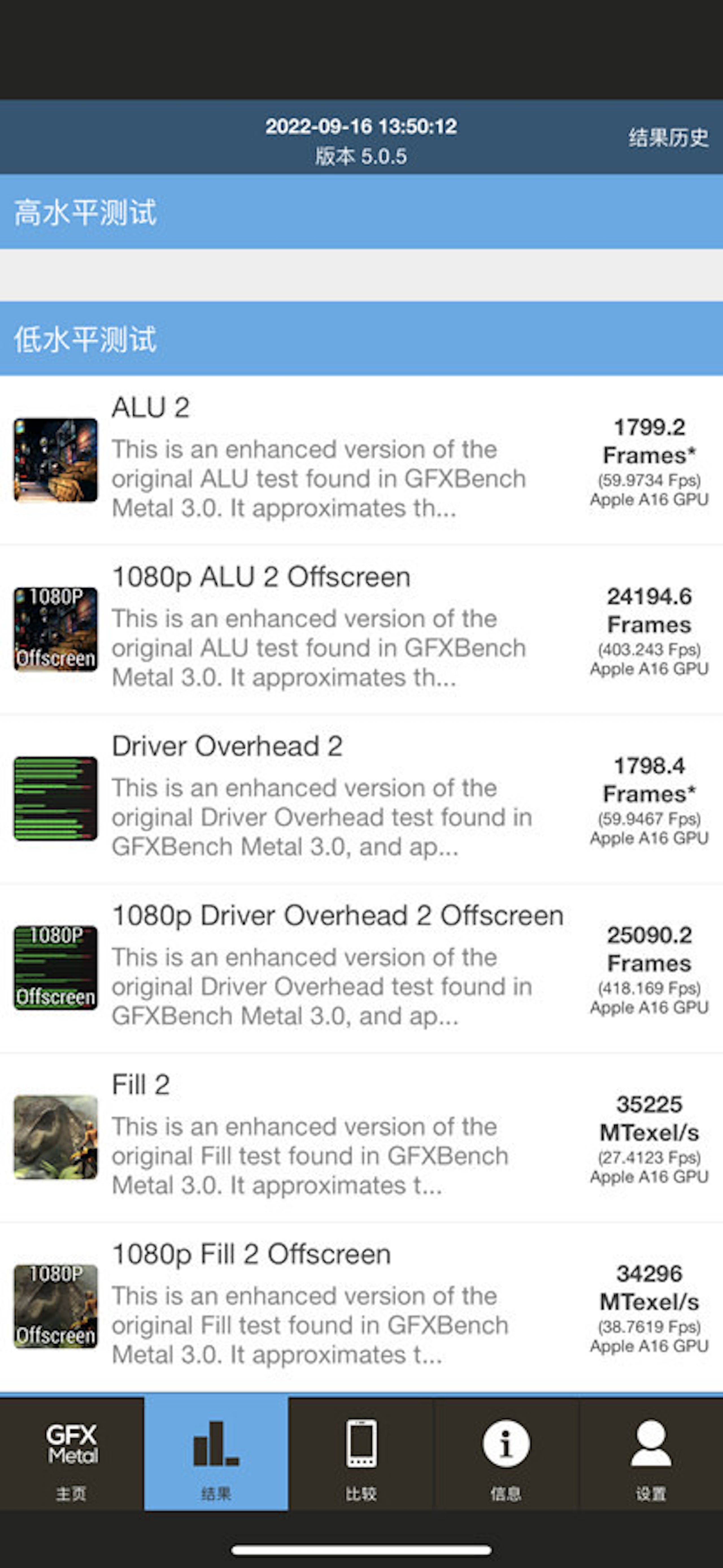

作為 iPhone 14 Pro 系列與標準系列顯著差異之一的,即是全新的 A16 Bionic 處理器,不同於前幾代僅是透過時脈與 GPU 數量進行差異,此次 iPhone 14 標準系列使用的是原本 iPhone 13 Pro 系列的滿血版 A15 Bionic ,僅有 iPhone 14 Pro 系列使用新世代架構;筆者推測除了產品差異化、成本考量以外,或許也象徵台積電製程產能雖可能不足,但良率相當穩定,才可使蘋果不需透過封印 GPU 分攤成本。

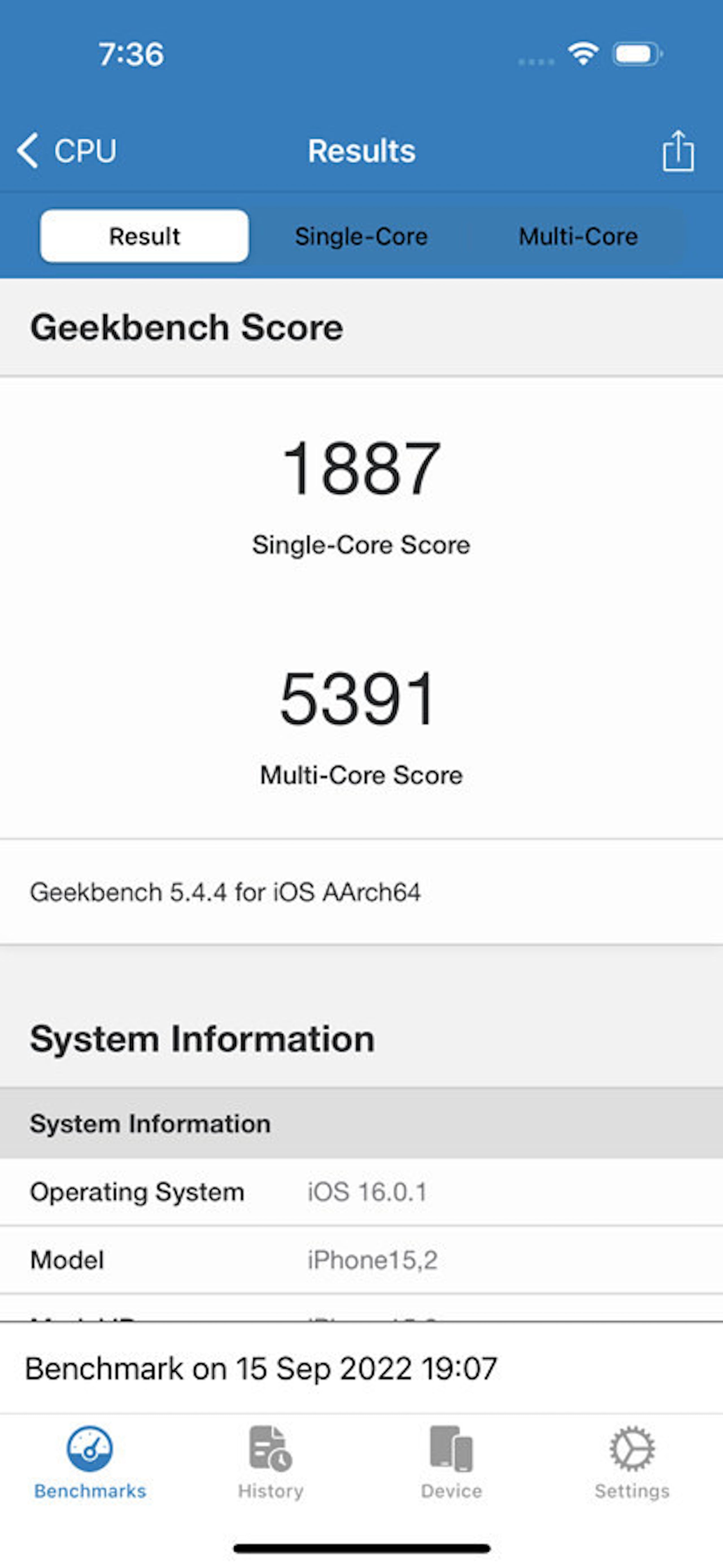

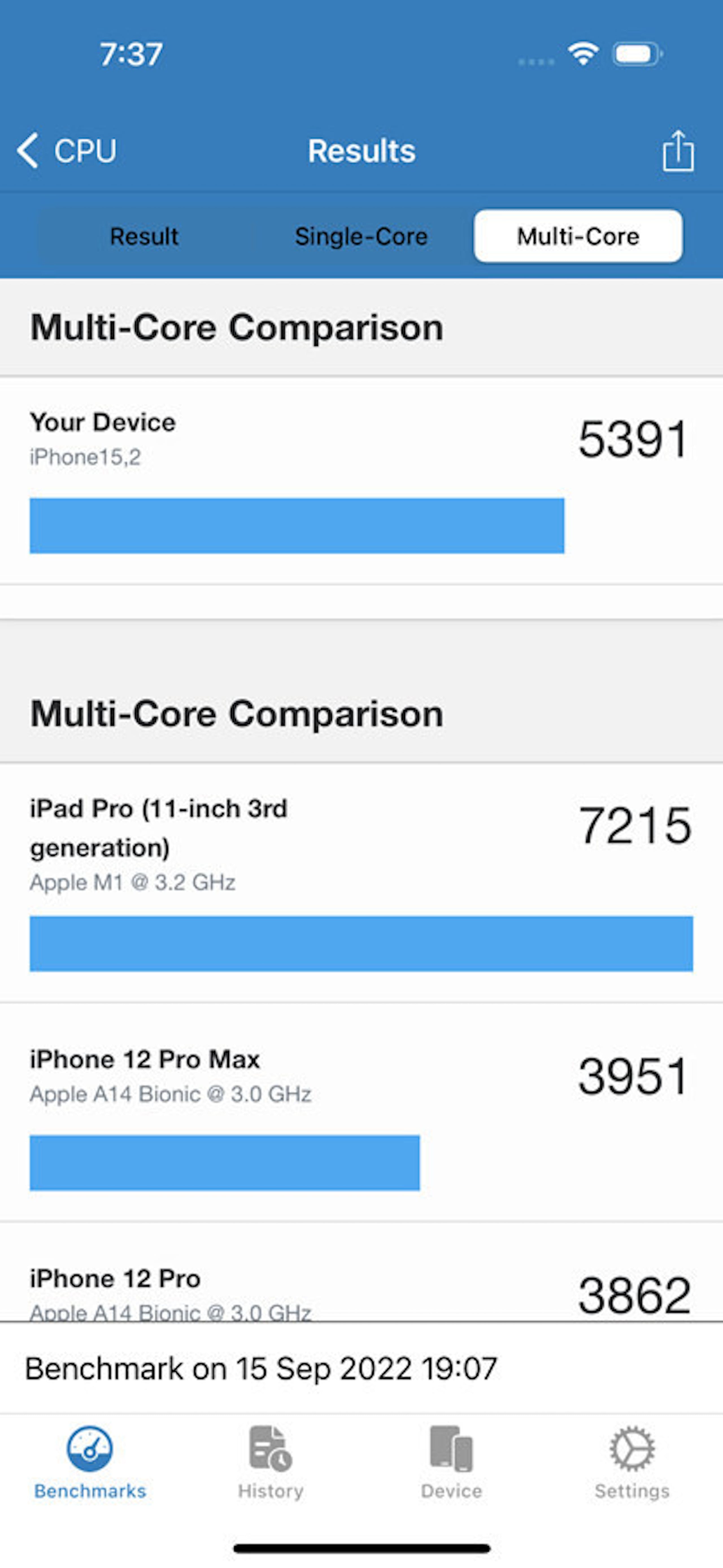

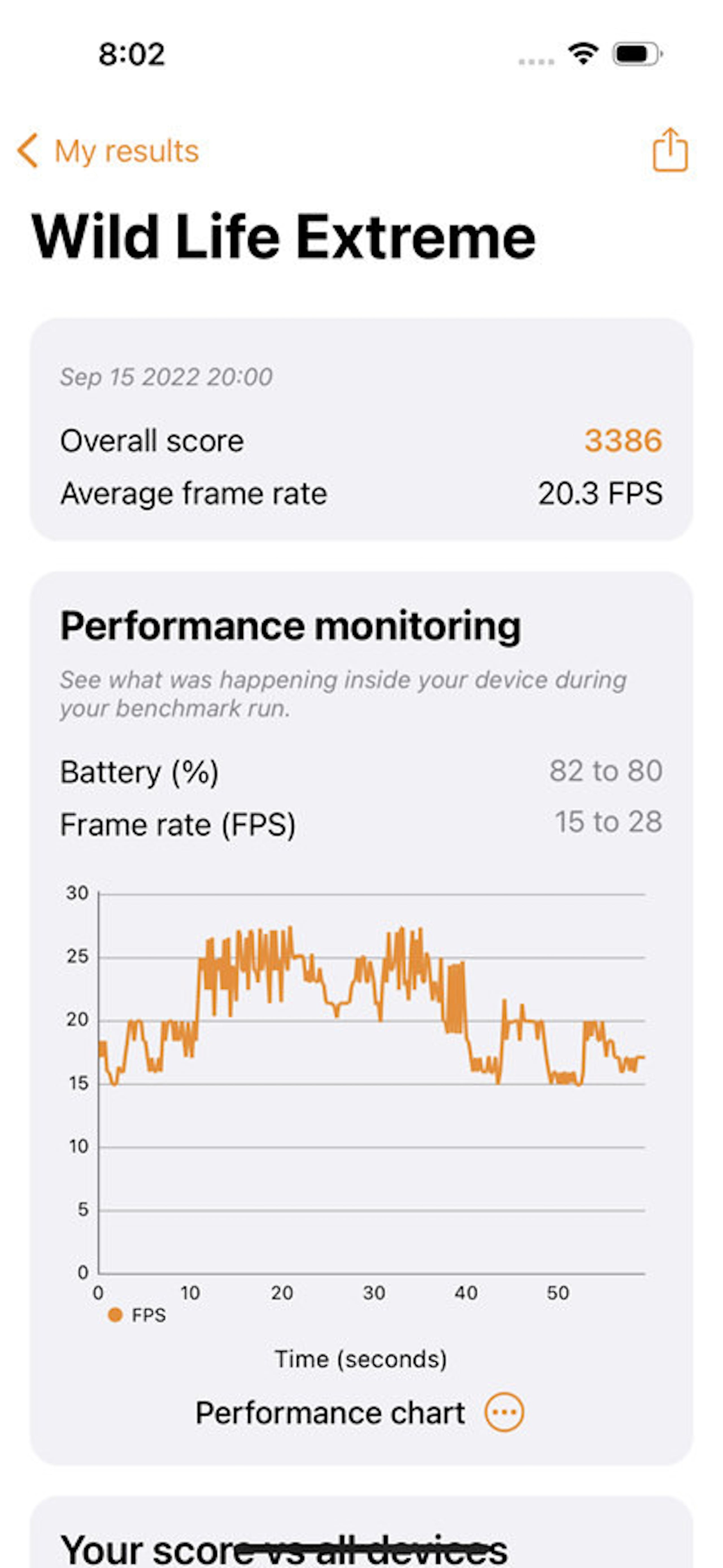

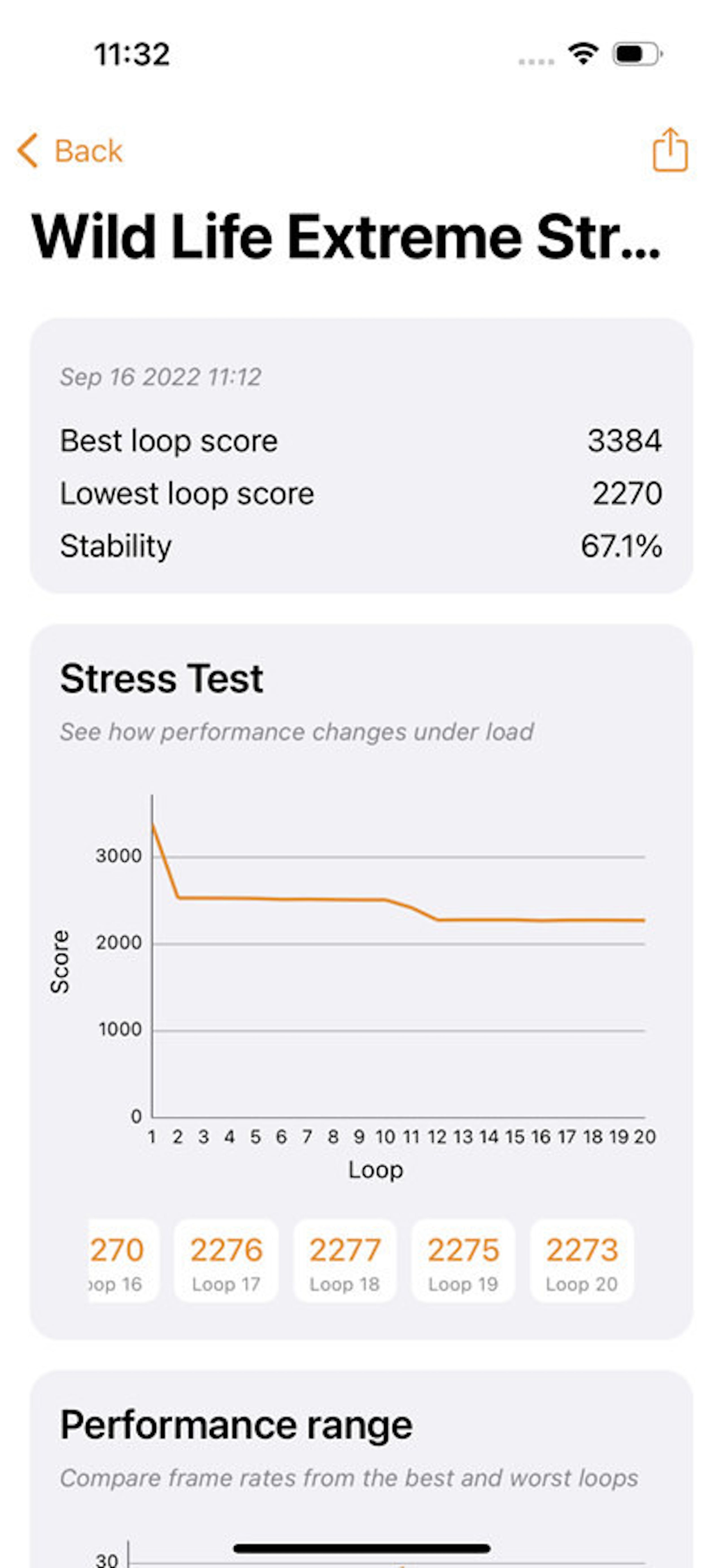

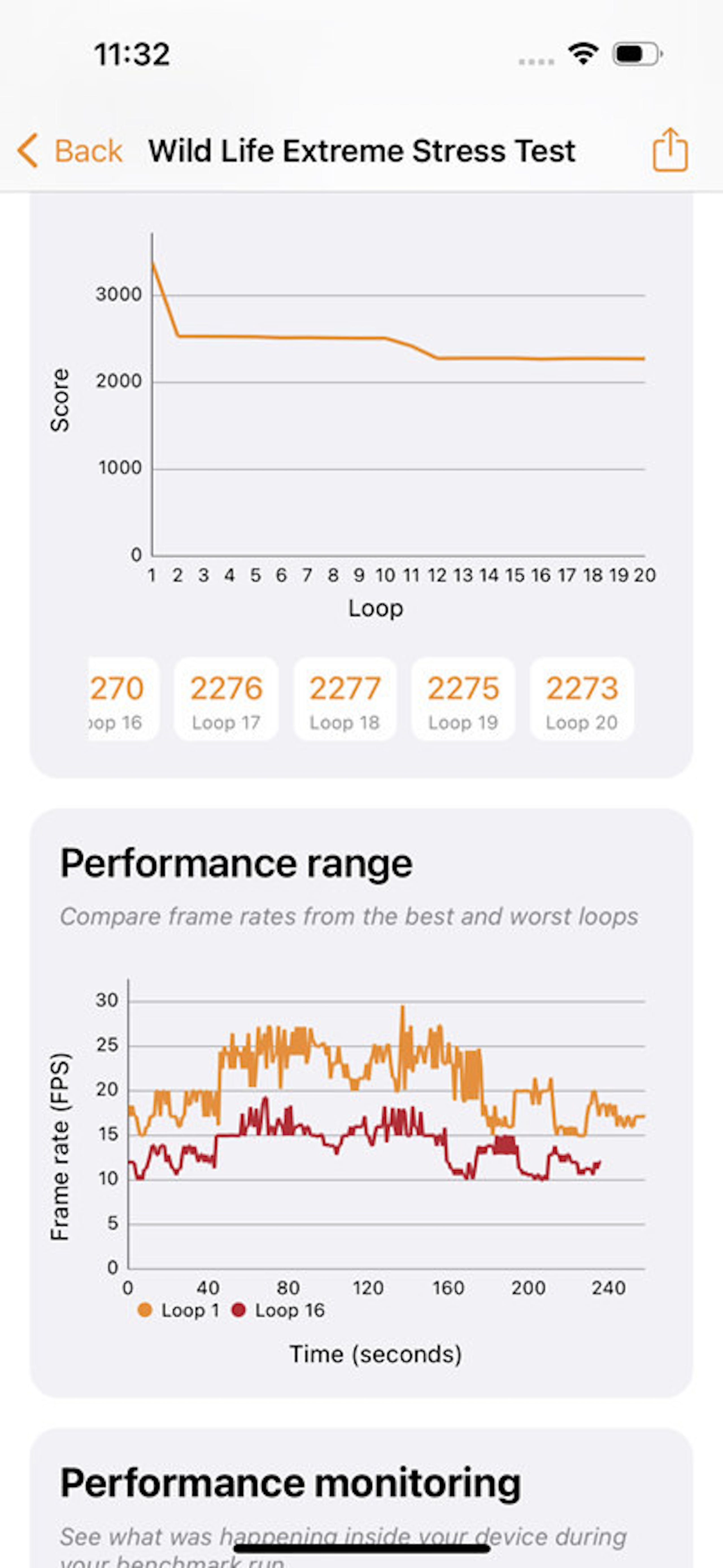

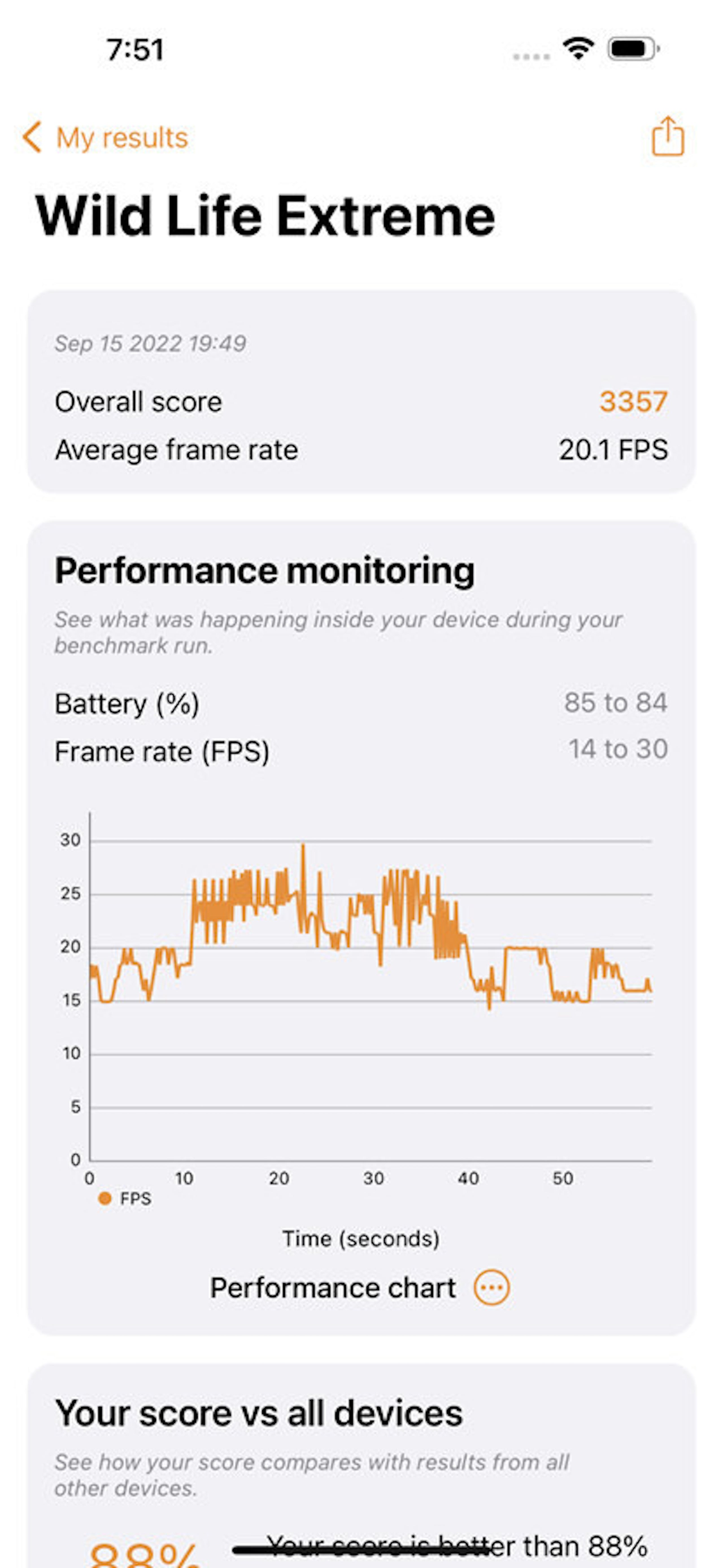

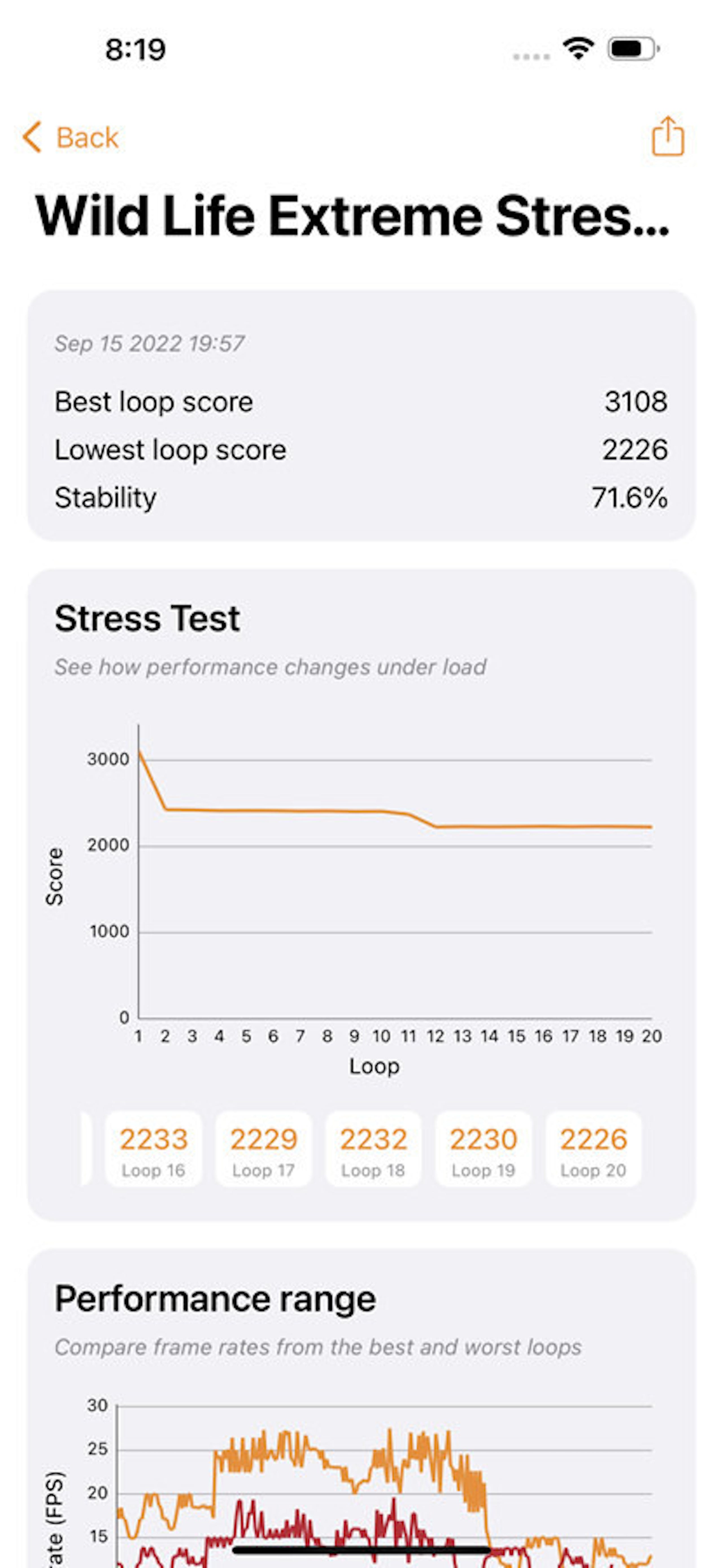

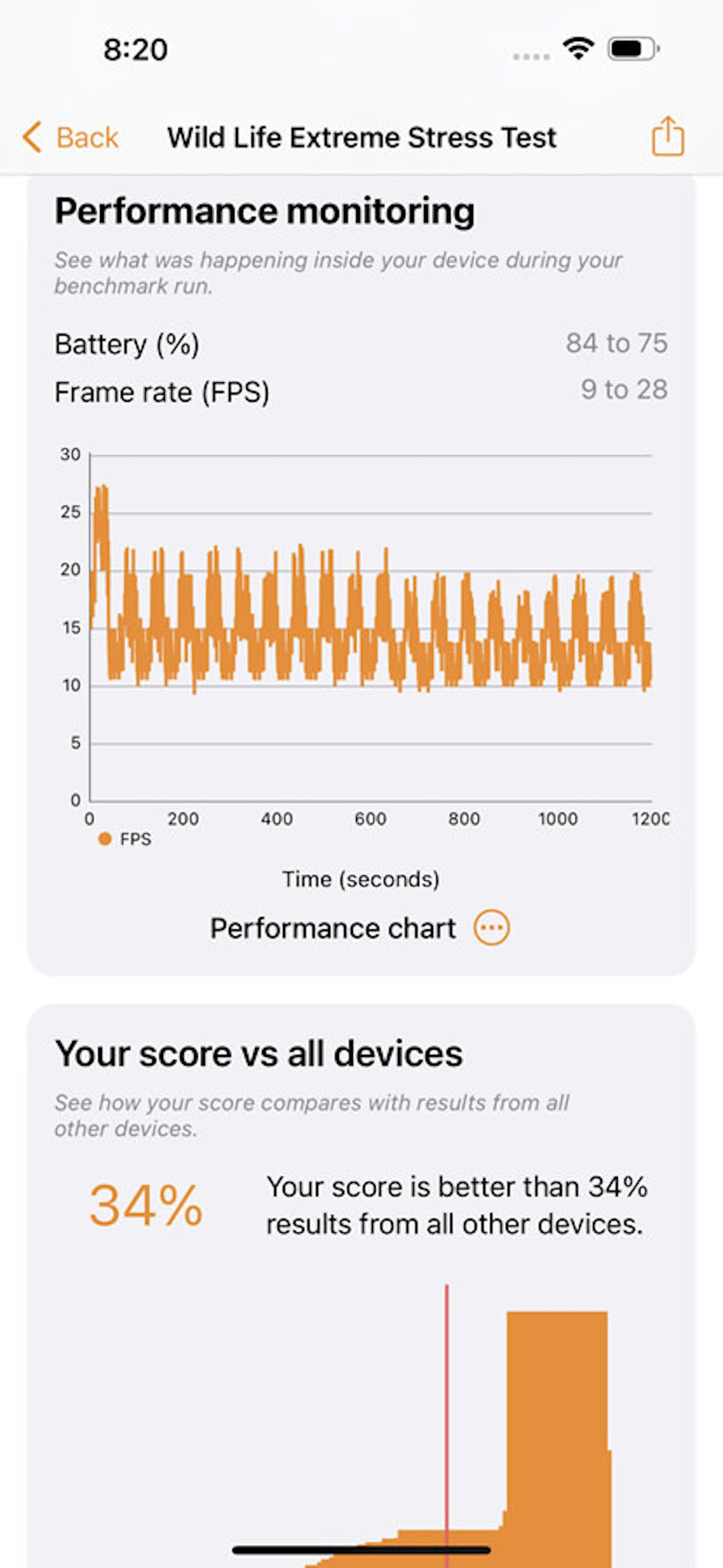

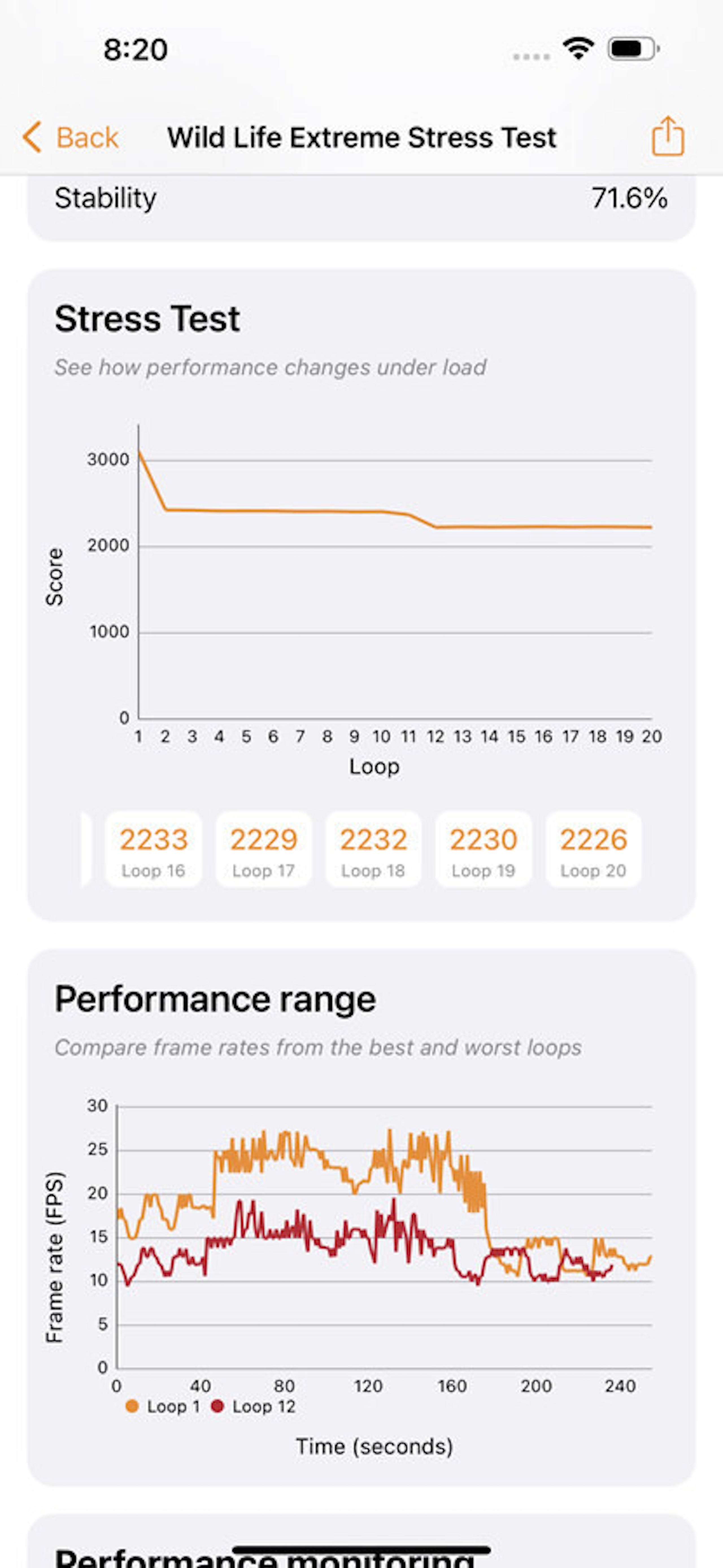

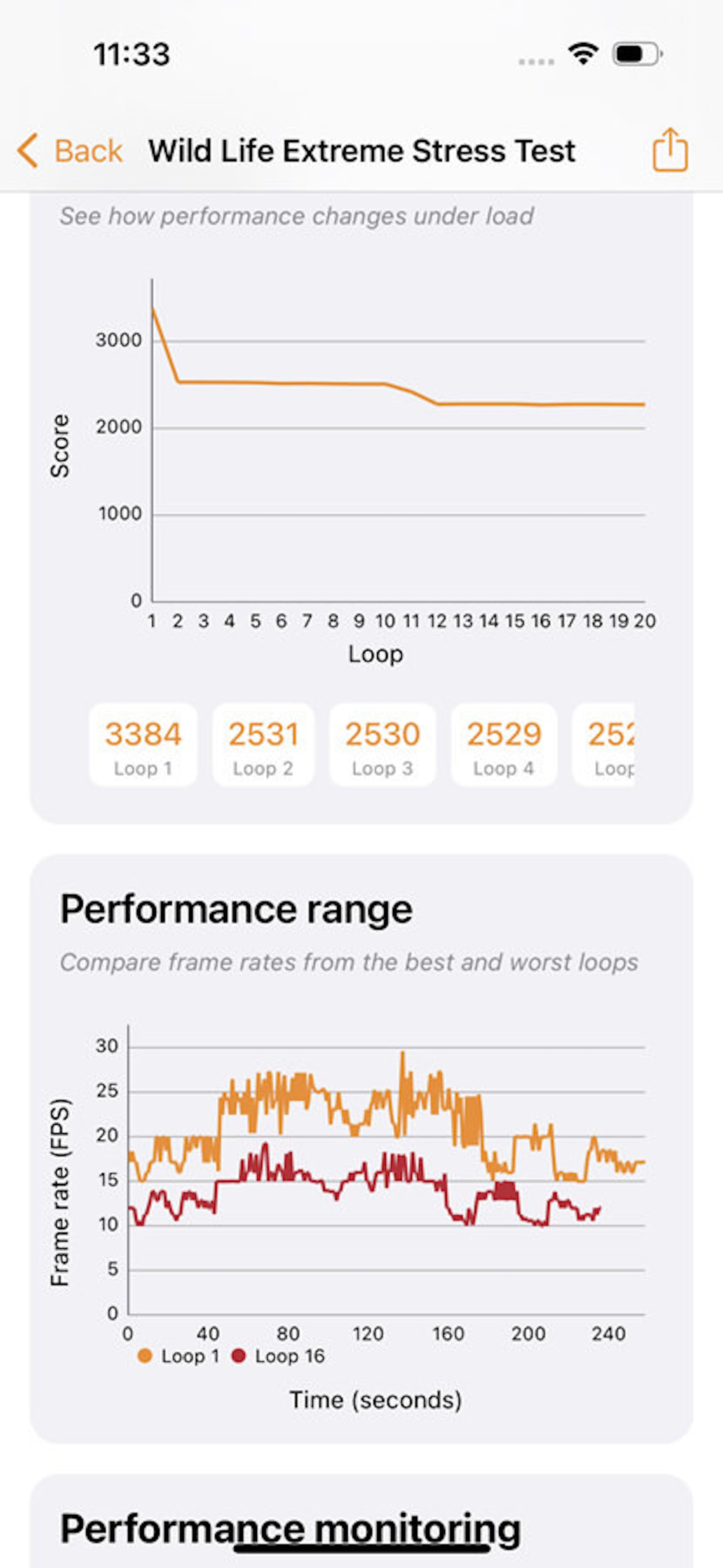

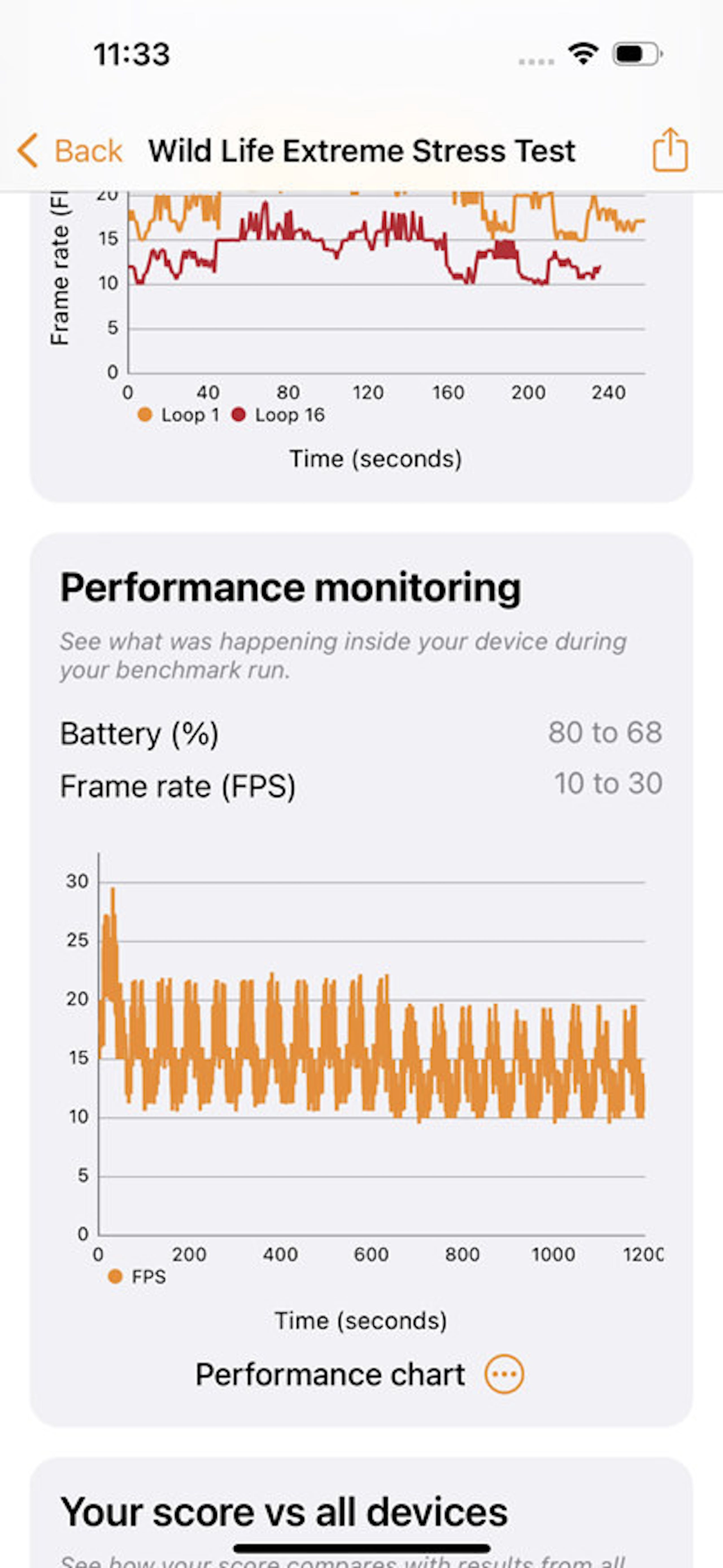

▲ A16 Bionic 仍展現出色的效能表現

雖然從物理配置看 A16 Bionic ,可能會覺得帳面規格數據遜於 Android 平台的頂級處理器,不過 Apple Silicon 的自主架構設計,結合針對硬體裝置型態最佳化的軟硬體設定,使得 A16 Bionic 不僅性能出眾,即便非強調電競手機,也能在進行高度負載的 3DMark 的 20 輪壓力測試維持 7 成的效能,遠勝於非電競 Android 旗艦機的 6 成以下表現。

用以遮蔽不完整螢幕開孔的動態島

▲動態島雖然同樣使螢幕不完整,不過可說是蘋果為了保有 Face ID 又想提升螢幕完整度所想出來的軟、硬體解決方式

▲作用中的動態島在進行顯示時截圖也會一起被截取

第二項屬於 iPhone 14 Pro 系列的特色則是採用動態島設計的 Pro Motion 螢幕,動態島是屬於軟硬體結合的設計,借助螢幕效果的方式減少螢幕開孔的突兀感;由於蘋果仍堅持使用 Face ID 技術,在模組難以進一步微縮之下,相對目前 Android 旗艦機的單螢幕開孔,動態島螢幕仍帶有一寬,一圓的開孔,不過對比 iPhone X 時期的凹槽設計螢幕已完整許多。

▲在解鎖時,動態島區塊也會顯示相關的提示

▲同時開啟 Spotify 與倒數,動態島就會變成上面的樣子

雖然動態島不像部分手機使用的螢幕下相機技術來的完整,不過對比目前螢幕下相機技術產生的螢幕畫面的突兀感,動態島除了全螢幕觀看影片以外似乎沒那麼糟糕;除了動態島的基本效果幾乎常駐在畫面,蘋果借助大量的動態變化,使動態島還兼具許多背景功能、彈出資訊的顯示功能,例如開啟 Spotify 除了提示播放的音樂,還可觸控切換到應用程式,若同時開啟兩個背景型應用(例如 Spotify 加上倒數功能),則會切割成兩個不同的提示框。

▲在播放 YouTube 影片時由於兩側為黑邊,並不會受到動態島影響

但如動態島這樣的設計是否適合 Android 手機,筆者則是抱持否定的態度,其一是蘋果不得不使用動態島方式減少突兀感的原因是由於堅持使用 Face ID ,但現在 Android 旗艦機多以指紋辨識為主,鮮少結合具複雜深度感測的臉部辨識系統,多數的 Android 僅在螢幕開有一個小圓孔,對於畫面完整度的影響相對不大。

▲全螢幕截圖只要動態島沒有顯示功能就不會被抓取,但實際手機就會看到動態島的物理開孔

其次是蘋果本身的生態除了系統層設計外,也能促使軟體開發者願意支援動態島設計與功能;因為蘋果的優勢在於產品線簡單,即使是不同的機型,動態島的位置與占用面積也相同;但反觀 Android 陣營,除了不同品牌機型螢幕開孔的位置不同以外,甚至同一品牌的旗艦機系列也不見得前相機開孔都在相同的位置,更不用說蘋果單一機型的銷售量是遠勝 Android 旗艦的。

結合可變更新率的 Always On Display

在 Android 旗艦機當中, Always One Display 已經是推出一段時間的技術,但蘋果直至 iPhone 14 Pro 系列才將這項顯示模式導入,主要的原因是由於 iPhone 14 Pro 系列的 Pro Motion 螢幕可支援 1Hz-120Hz 的可變更新率。

Always On Display 是使手機在待機時,能以低亮度顯示螢幕資訊內容,使用者不需點開手機螢幕即可看到如時鐘與未閱讀資訊;當然 Always On Display 也是有代價的,就是會多少影響電力消耗;此時能支援到最低 1Hz 的可變更新率技術就顯得重要。

1Hz 的意思表示每秒僅更新一幀,這也表示螢幕相對標準 60Hz 或是 iPhone 13 Pro 系列 Pro Motion 最低的 10Hz 能夠盡可能的減少刷新次數,使得開啟 Always On Display 不至於大幅影響電力。

但不至於影響電力與不消耗電力是兩回事,開啟 Always On Display 仍會相較關閉螢幕電力消耗得快一些,如果相當重視手機的續航力筆者仍會建議選擇關閉,不過若以現代人幾乎每天都會充電數次的使用習慣,筆者認為相對之下受開啟 Always On Display 消耗電力的影響就不明顯。

對於專業使用者較有感的 48MP 鏡頭

▲搭載 48MP 鏡頭使 iPhone 14 Pro 系列的鏡頭模組面積更大

最後一個 iPhone 14 Pro 系列的進化特徵即是搭載 48MP 主鏡頭,這也是 iPhone 首度搭載 12MP 以上的主鏡頭,不過筆者認為,此設計對一般使用者的影響微乎其微,一般使用者恐怕不會明顯感受到與 iPhone 13 Pro 系列的 12MP 主鏡頭的差異。

▲標準鏡頭的樣張

因為手機的高畫素化趨勢一直是相當值得爭議的,雖然目前許多旗艦機都標榜使用高畫素的鏡頭,但多半會搭載稱為像素合併的技術,而 iPhone 14 Pro 系列的 48MP 鏡頭也同樣具備像素合併,在多數的情境,此 48MP 鏡頭多半以 4 合 1 方式輸出 12MP 的照片,另外在新增的 2 倍焦段,則是在裁切後提供等效 12MP 的照片。

▲超廣角拍攝的樣張

不過這不表示蘋果在玩弄 48MP 的文字遊戲,因為在專業模式下, iPhone 14 仍可拍攝 48MP RAW 照片,但為何在一般狀況之下不會透過 48MP 儲存照片?這就又要回到有點複雜的相機原理的探討層面;由於手機的相機受限於可用面積關係,不像專業相機可搭載大型的感光元件,然而為了增加話題性,不得不把畫素往上疊加。

▲長焦拍攝的樣張

在感光元件尺寸受限、畫素增加的結果,就是使得單一畫素的面積縮小,但若略懂感光元件原理,就會知道畫素面積越大有助提升影像細節品質,故手機使用的高畫素元件多再透過畫素合併技術在拍攝一般題材時取得較大的畫素面積,最終這些大畫素元件評估合併方式、實際使用所需的影像品質與檔案大小,最終多以輸出 12MP 至 16MP 為主。

▲畫素面積越大有助夜拍表現,故多數手機上的高畫素元件在夜拍時皆使用畫素合併

當然若對較早之前的 iPhone ,由於感光元件面積提升的關係, iPhone 14 Pro 系列的表現絕對是有感提升,但畢竟 iPhone 13 Pro 系列已經進行過一次元件升級,如果僅比較一般模式拍攝的結果,恐怕不會明顯感受到世代差異,畢竟 iPhone 13 Pro 系列已經算是一次顯著的世代升級。

然而對於專業使用者, 48MP 元件的優勢在於會使用到 Pro RAW 的拍攝者,因為只要在光線充裕(亦可是透過補光方式)的情境下, 48MP 的 RAW 相較 12MP 有更多的使用彈性,包括後製、裁切與加工等,甚至是以高畫素 RAW 經過專業軟體進行降解析度的輸出等,有助於進行專業靜態照片拍攝、大圖輸出等使用。

iOS 一貫的旗艦機升級模式

▲蘋果一直以自己的步調進行硬體規格升級

每年新款 iPhone 推出,經常會看到一些媒體引述專家說法,表示升級幅度不大沒必要趕流行,這樣的說法廣義而言也不能說錯,當前的智慧手機硬體已經發展到相當成熟,撇除金字塔頂端追求新穎的使用者,兩三年前的手機體驗也多可符合日常使用需求,手機如果沒有明顯的問題確實不見得需要更新。

尤其蘋果藉由一手掌握 iOS 生態圈,使 iPhone 的產品週期獲得良好的控制,縱使是推出一段時間的 iPhone 仍可藉由系統更新取得許多新穎的功能,像是 iOS 16 就為 A12 Bionic 世代的裝置帶來 AI 去背功能,如果手機本身功能完好,也對拍攝的影像品質滿意,確實沒有特別需要更新的需要。

▲回歸使用者體驗是 iOS 一貫的特色,而非單純為了新技術而新技術

不過要說 iPhone 14 Pro 系列較前一代沒有明顯的升級也不對,動態島螢幕設計與首度使用 48MP 主鏡頭就是相當重大的升級,雖然動態島影響的幅度沒有當時 iPhone X 導入 Face ID 與凹陷螢幕來的大,但可預期未來也將成為一段時間 iPhone 螢幕的主流規格與技術;至於 48MP 鏡頭雖在一般日用感受不大,不過如同 Pro 系列想要主打內容創作使用者以外,對有專業內容製作需求的使用者也可說是有感升級。

雖然 iPhone 14 Pro 系列沒有超高畫素的相機,也沒有酷炫的折疊螢幕,不過這又如何?建構在蘋果一手包攬的軟硬體生態下,系統使用的流暢度,軟體的相容狀況,還有一貫長時間的系統升級週期,也是 iOS 能夠長期有一票死忠用戶的原因。

▲即便技術一開始並未特別成功蘋果也會持續堅持, Face ID 就是很好的一個例子

這時候,筆者也可大膽預期 iPhone 15 Pro 系列將會又有大幅度的更新,但同時也可能在使用體驗不會有太大的變化,畢竟這就是 iOS 長年的生態,固然其它 Android 陣營會以各種方式批評 iOS 硬體規格不長進或是到現在才導入 Android 行之有年的技術,但蘋果總是能將使用體驗擺在首位,而非為了添加新技術而添加。