今年讀到《卡片盒筆記》這本實在受益良多,在讀這本書的時候一邊運用書中的方式來撰寫成自己的想法、提出疑問、再把疑問帶到書裡面尋求解答,最後反而自己想出解答,最後都寫成一張又一張的筆記。對於平日需要企劃和撰寫的文字工作者,可以成為創作成品的最後一哩路。

但除了基本的紙筆外,能找到一個適合卡片和筆記的軟體來搭配,取代掉原本的蘋果備忘錄、在檢索筆記和連結筆記上當然會方便許多,在找了多種筆記軟體後,我選擇了Logseq這套開源筆記軟體來使用,目前已經記上超過百條筆記,覺得相當適用。因此撰文來寫利用Logseq來實踐卡片和筆記的心得跟大家分享。

大腦和技術工具是「分工協作」:《卡片盒筆記法》作者申克博士親授10大使用原則

卡片盒筆記:隨時筆記、讓筆記間連結、就好另一顆神經網絡

有想法就寫,先不要拘泥任何形式

因為人真的很容易忘記,卡片盒筆記第一要務就是,先寫下來。不要很拘泥於形式,有寫下來才是最重要的。也不要拘泥於軟體的功能,一定要每個功能都用到,例如Logseq我一個外掛都還沒用、預設的Flashcard和Content功能一開始都沒有用到。Contents就像是一個目錄總表,我一開始根本不知道這個功能,是自己建立一個筆記All Index來建立。

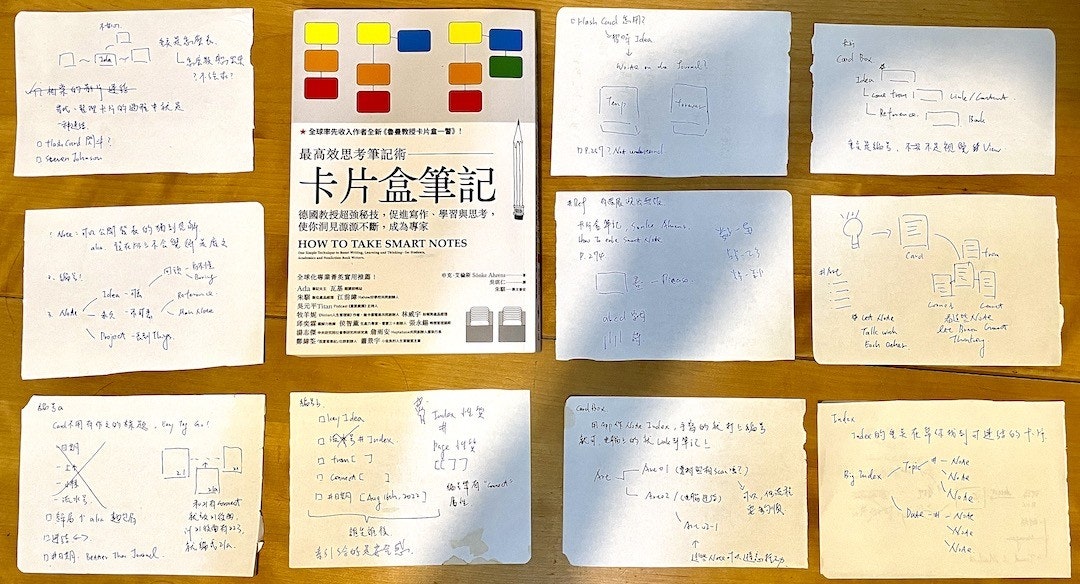

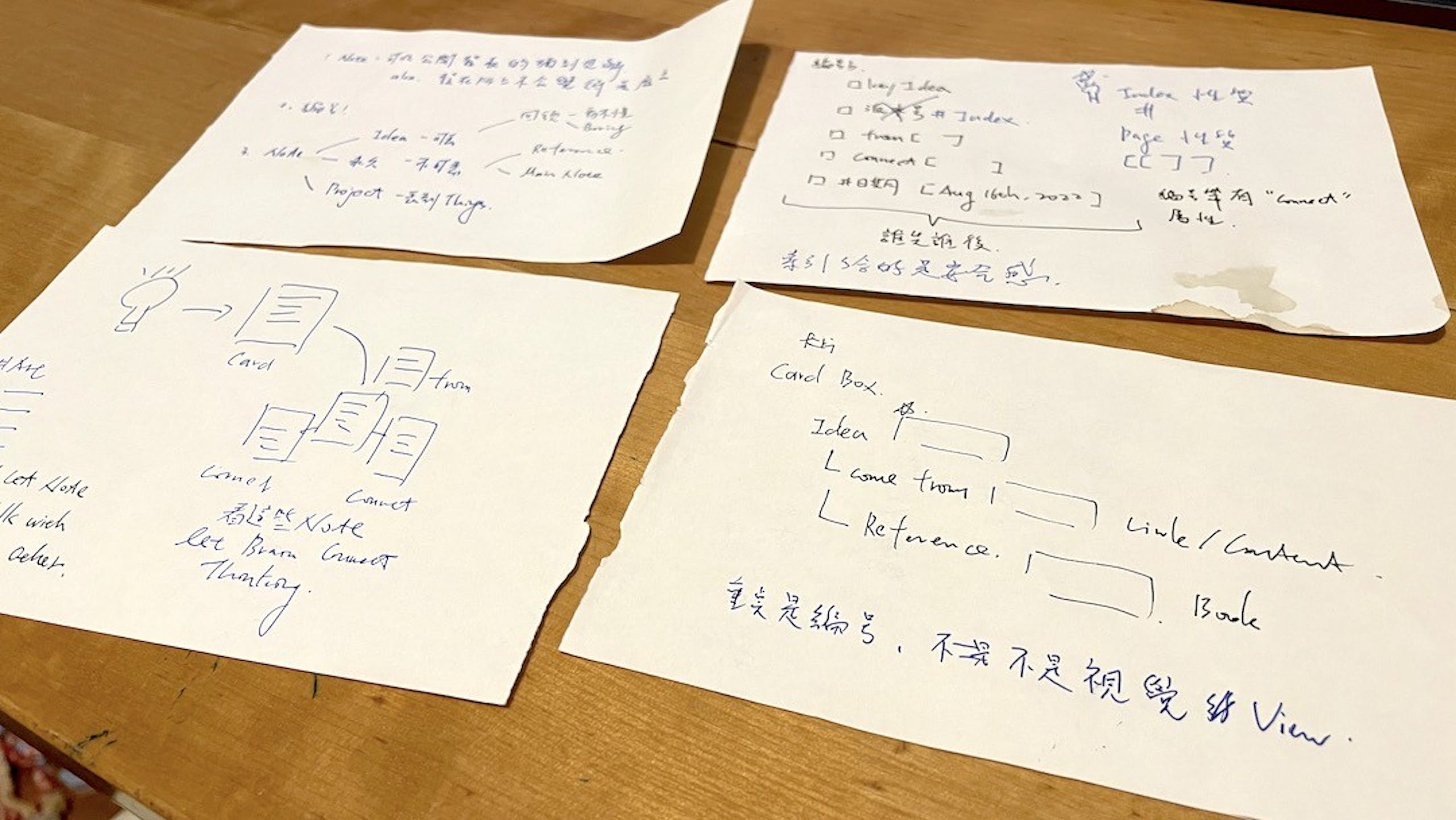

所以我一開始先不考慮電腦軟體,而是拿一本大約A4紙大小的空白筆記本,每次要寫的時候就撕下來再折一半。在閱讀《卡片盒筆記》的時候一有靈感或疑問就寫下來,一次完整的想法就是一張卡就是。除了人很容易忘記所以要馬上寫下來,另外寫下來這件事本身就在清空大腦,這樣才好好思考想事情,腦袋能夠順利思考,是因為腦袋不用強記一些東西,所以把東西放到外部、就是卡片筆記就好。

為什麼清空腦袋好好思考就可以想出更多事情,因為意志力是一種資源。另一本影響我建立工作事項方法的書《搞定(GTD,Getting Things Done)》也提到這個觀念:「關鍵是做重要的事情時,才不會想到其他的事,而不是只想把待辦事項清空。」

讓筆記間上下歸屬、左右連結

接著把寫下來的這張卡片,思考或尋找這張卡片有沒有跟手上其他的筆記有所連結,有的話就放在那些卡片的前後。這個過程我認為是《卡片盒筆記》最重要的精華,在確認這張卡片哪張卡片有關聯時,就是在理順你對一個想法過去和現在的資料,這個過程愈多次,你會對一個想法理解更深。

然後很神奇地,某個時間腦中就會產生一些新的想法,通常是你看到什麼貨聽到什麼的時候會出現,很像韓劇「非常律師禹英禑」女主角突然靈光一閃的場景。

撰寫卡片筆記的規格

第一重要寫、第二是卡片連結,第三才回到這張卡片用什麼規格才好。老實說在閱讀《卡片盒筆記》過程中,怎麼有規格的寫這張卡是最難的,我在摸索建立的過程中,想設計出一個紙本和軟體都一體適用的作法。以下是我寫一張卡片筆記會想要的規格準則,但不硬性規定:

-不做編號(書上是以編號為主)、但做日期,日期的規格則以Logseq的[[Sep 18th, 2022]]的規格為主。在Logseq軟體上只要輸入[[]],兩個框框中間就會產生或連結一個筆記。

-筆記設計一個標題,這個標題是個關鍵想法(Key Idea),這個標題可以是一個話、幾個字、一個標籤都可以,例如[[logseq學習]]和[[logseq練習]]。

-筆記寫上歸屬在哪個更大的想法,例如[[logseq學習]]歸屬於[[寫文]]。logseq的好用重點在於歸屬一個頁面不會被限制於歸屬上一層,例如 [[Macbook air m2]]這個筆記可以歸屬在 [[AAPL]]以下、也可以歸屬在 [[寫文]]底下。

-這張筆記可以連結到哪張筆記,例如我正在寫的另一篇文章[[Macbook air m2]]就連結到我正在建立的一個想法[[逆向網路效應]],Logseq會幫你把這兩個筆記自動互相連結非常方便。

▲在閱讀《卡片盒筆記》時,就一直在想一張筆記卡片應該有的規格是什麼。

▲透過《卡片盒筆記》在Logseq軟體上逐步發展新想法「逆向網路效應」。

使用Logseq筆記軟體應用卡片盒筆記:

其實筆記軟體非常多樣,早期的Evernote到近年很流行的Notion,雙向連結的筆記軟體如書上介紹的Heptabase、Obsidian以及我所選擇的Logseq。我認為用上你上手的筆記軟體就可。

不過這兩年新推出的筆記把雙向連結的概念導入,這個功能非常有助於卡片盒筆記方法的使用,只要A筆記連結B筆記,B筆記上面也會連動回A筆記,過去部落格系統特別重視這個功能,現在移轉到筆記軟體上則相當適合。所以選擇筆記軟體上我會優先選擇有雙向連結的軟體。

為什麼選Logseq

找了幾套以後覺得Logseq特別喜歡,除了一開始搞不太懂使用邏輯外(現在還是摸索中),很多功能都滿喜歡的:

- -軟體外型。

- -筆記和筆記間的雙向連結 。

- -透過Apple iCloud同步資料夾可在不同裝置切換,且資料保存商是蘋果更不會有遺失問題。

- -開源性質,喜歡這套軟體自由捐款,不被Saas模式綁架。

- -可裝不同外掛(這點還沒嘗試)。

Logseq功能介紹

Logseq除了基本功能外,還能裝N種外掛無限擴張,但以我來說功能上有用到就好,所以連Logseq很多基本功能我都沒用到,以下介紹我用到的一些功能。

Content:可以當作整個筆記軟體的目錄總表,如果一開始不習慣由下到上的筆記連結法,可以在Content上面建立自己的目錄,我也有這麼做,Content就常駐在軟體的右欄上面。

Journal:這個功能都預設在左欄上,Journal是以時間為序列筆記本,可以當成日記來寫,再歸屬和連結到其他的卡片上。我自己在整理2022年台灣科技大記事的時候,就透過Journal的方式來整理,例如數位發展部啟動,我就會在當天的Journal記下,並#2022台灣科技大記事,這樣記到年底我就整理出當年記事並可寫成文章,相當方便。今天突然會了 [[卡片盒筆記]]中 [[logseq學習]]日記的用法:寫,然後連結相關筆記就對了。

Flash Card:這個功能就是便條紙,先寫下來再說,之後再發展成筆記,但我會寫在Journal上並先連結或創造一個想法的筆記出來,所以我並不用這個功能。軟體本身也鼓勵使用者直接在一個筆記上[[]]或#創造一個筆記出來就好。

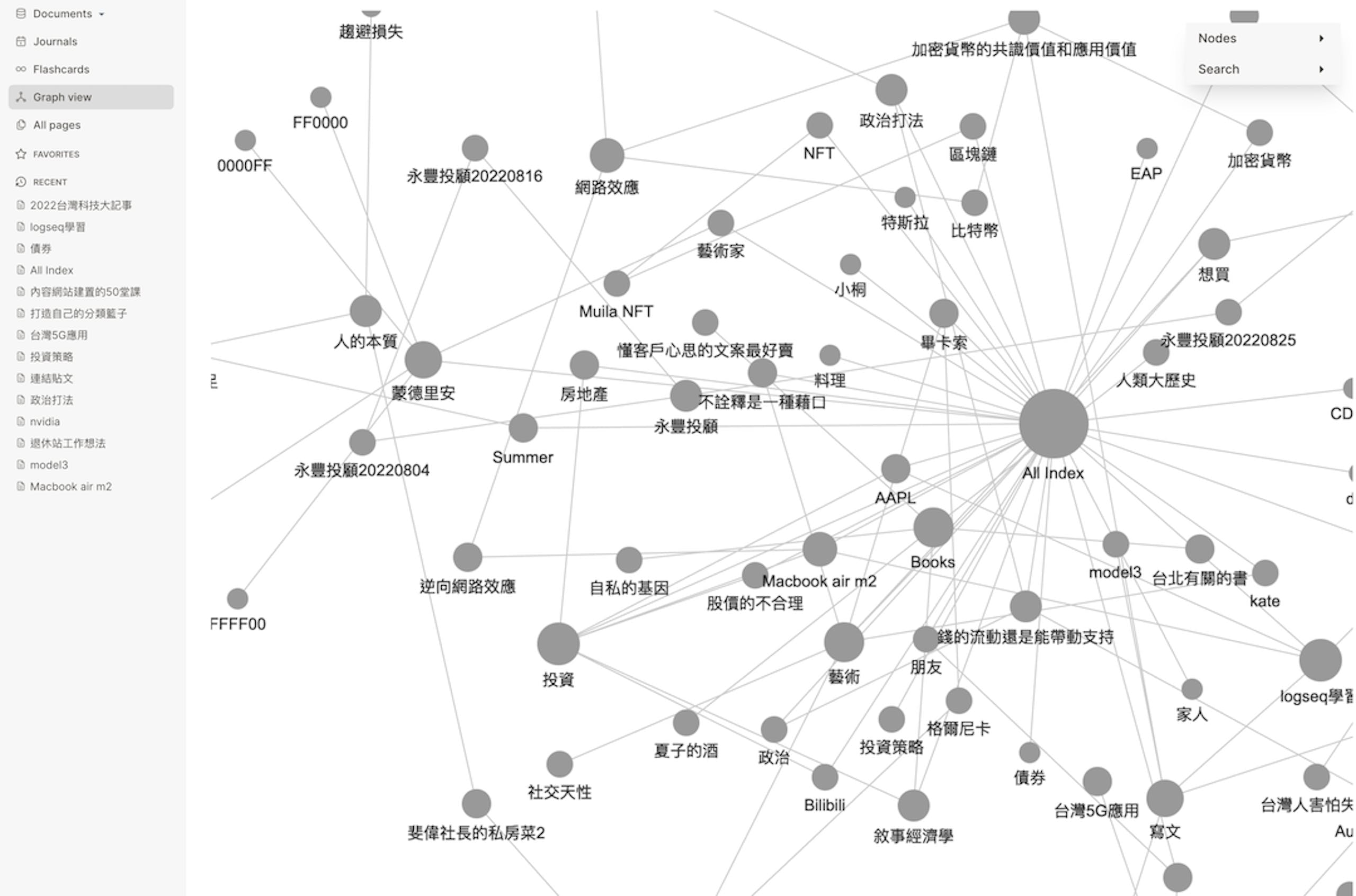

Graph View:這是用圖像化把所有的筆記連結顯示出來,初期我覺得這個功能很重要,而且是卡片盒筆記的核心,但後來我用到很少,覺得只有一個目的就是很帥很有成就感而已。

用/指令啟動

只要按下「/」就會出現一整排指令,第一個PageReference非常重要,你可以快速地寫一個想法,然後讓這個想法連結到某個主題的卡片,這樣就讓logseq幫你做想法的連結。

Logseq使用的注意事項

其實Logseq不是一個下載後馬上就可上手的筆記軟體,也沒有像是Word一樣有一排的圖形符號來觸發功能,反而需要先輸入一個「/」來觸發指令,例如要填上一個文字加超連結就需要輸入「/link」;另外筆記本每打一個「enter」就會列出一個項目符號,所以的筆記都是一列一列的,這都會人不太習慣。

所以初學者會在這裡有一種摸不著頭緒的感覺,但我覺得這樣也很好,使用者可以透過這些指令來當作使用這個軟體的分水嶺,如果不習慣的話大可不必使用,再找喜歡的軟體就可。

結論

十年前我學會了GTD(Getting Things Done)這套管理工作和生活各種事項的方式,後來並配合著Things這套軟體,整理的工作和生活有十個年頭。但在整理想法上卻東一個軟體西一個軟體亂記,最後的問題就是常常回頭找不到,而且無法形成一個更新的想法。如果要的話就要放在腦袋一直想,但就無法處理其他的事情,直到今年遇到卡片盒筆記和Logseq,一邊整理舊的筆記、一邊寫心得、還能激發出更多新的想法出來,覺得完全補足了Things另一邊的缺口非常棒,非常推薦給大家一起來學習這套筆記法,不用管什麼軟體, 一張紙卡就能開始。