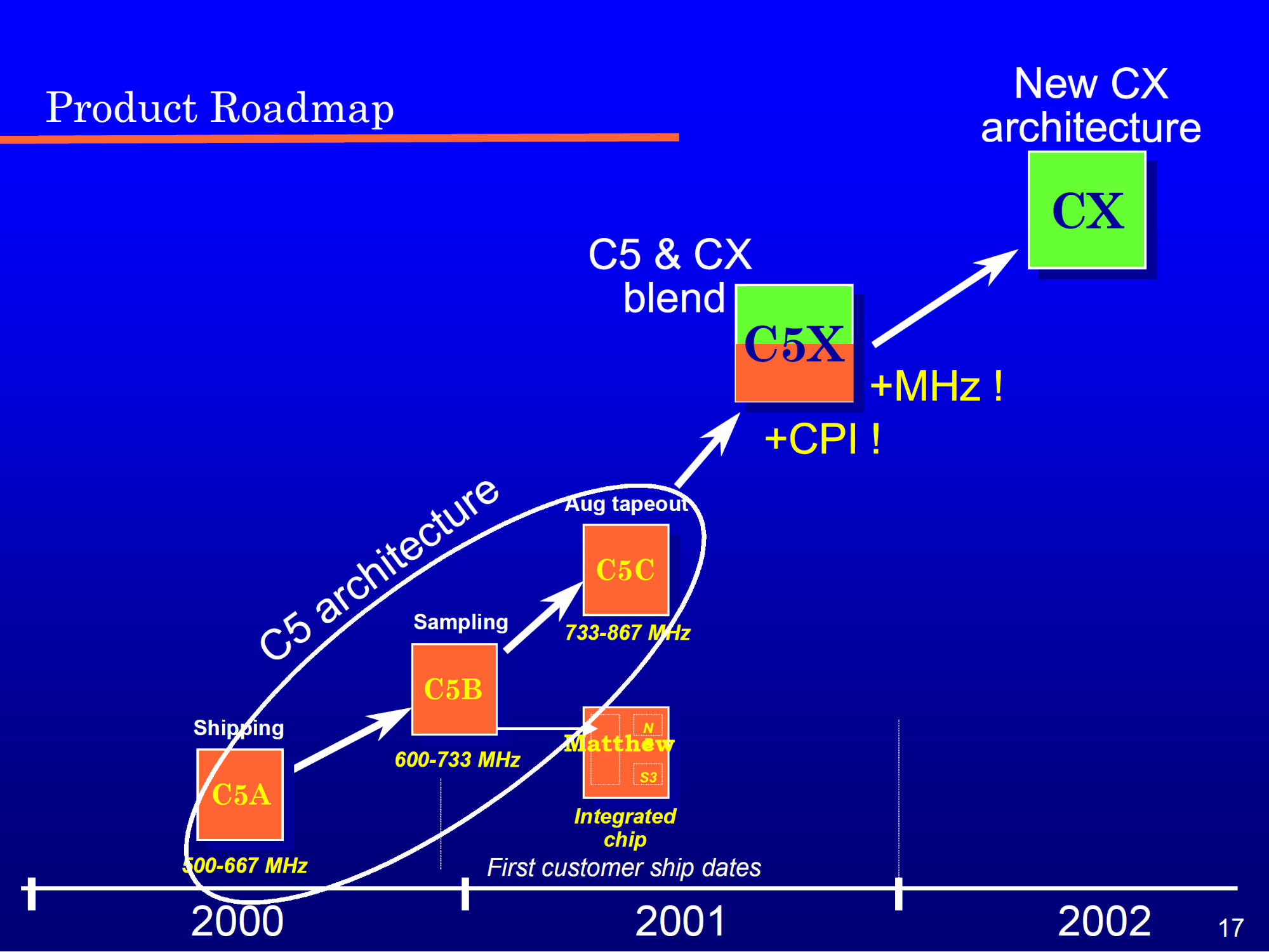

時代背景:台灣的VIA (威盛電子) 在1999年6月30日與8月5日,先後宣布購併Cyrix和Centaur,進入這塊因x86處理器雙雄在低價市場大打出手而越來越血腥的市場。但因為來自於Cyrix的人才大量流失,導致信奉「簡單 (Simple)、迅速 (Fast)、便宜 (Cheap)」的Centaur,主導了VIA後來所有x86處理器的技術發展方向。在2000年的微處理器論壇,VIA的產品時程表首度出現了Centaur首款超純量管線 (Superscalar) 的C5X,一次最多可同時執行兩個指令。只不過,C5X最後仍死在Centaur自己的手上,後面代號”Isaiah (以賽亞)” 的Nano (CN),已經是2008年的產物了。

Centaur的創辦人Glenn Henry,出身於IBM院士,對於「最低成本」有著很堅定的執著,不僅創造了「簡單、迅速、便宜」的信條,自信「謀略重於電晶體 (在WinChip 4沿用WinChip 2的浮點運算器而搞出半速浮點運算器的傳奇故事)」,更將超純量管線與非循序指令執行等先進技術視為毒蛇猛獸 (微處理器報導戲稱Centaur做的是「超級純量 (Super Scalar)」處理器)。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (中)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (下)

只不過,研發出來的產品便宜歸便宜,Centaur終究得面對效能競爭力遠不如x86雙雄的事實,也因此展開C5X計畫,不僅是貨真價實的超純量管線x86處理器,支援SSE指令集,擁有強大的動態分支預測機制、倍增的內部執行單元數量與更深的指令管線。

值得注意的是,因x86指令集的編碼長度並不固定,C5X如同AMD和NexGen的作風,為了確保每個時脈週期,都可從第一階指令快取記憶體擷取兩個指令,導入可提前在快取記憶體內標定指令邊界的預先解碼 (Pre-Decode) 位元,所以讓實際所需要的容量激增了40%。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊NexGen Nx586/Nx686 (上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊NexGen Nx586/Nx686 (下)

Centaur原先預估C5X的晶粒面積是55 mm²,看起來不大,但各位科科就太過小看VIA和Centaur對低價信仰的「虔誠度」了。

在2001年,VIA的產品時程表冒出了C5X的「對半砍版本」C5XL “Nehemiah (尼西米)”,幾乎所有規格就只有C5X的一半。只不過這時候的C5X晶粒面積膨脹到78 mm²,唯有C5XL可維持54 mm² (後來再縮小到52 mm²),隱隱約約的讓人感受到,這踩到「某個人」心中的那條「紅線」。

就Centaur當時的立場,相較於完全體的C5X,C5XL「只」付出了10%整數與20%多媒體效能的代價,順便擺脫了半速浮點算器,新增了一個亂數產生器,卻可減少30%晶粒面積,並利於降低耗電且提昇時脈。簡而言之,C5XL「證實Centaur對簡單微架構的執著是正確的 (This verifies our belief in simple architectures)」,實現最高的經濟效益,充分滿足了Glenn Henry的信念,真是好棒棒。

但各位科科腦中絕對會浮出「本末倒置」這個成語。喂,說好的超純量管線呢?是擺明只顧成本不顧效能就對了?做出這樣的東西究竟鎖定的客戶是哪些人?Centaur和VIA通通隻字不提,繼續拼命把簡報改來改去,造就混亂異常的產品時程表。

總之,Centaur歷史上第一個超純量管線處理器就這樣默默的消失了。C5XL則變成VIA C3 (桌機)、Antaur (筆電) 和 Eden (嵌入式) 產品線的核心,後面再一步一步的發展成C5J “Esther (以斯帖)”,晶粒面積進一步縮減到31.7 mm² (IBM 0.09µm製程),僅為WinChip 2 (95 mm²) 的三分之一。Glenn Henry這個人和他領導的研發團隊,對壓低成本的執念之深,實在讓人感到不寒而慄,也許這就是他們「工作成就感」的來源。

只不過,做出自己看得很爽的東西是一回事,市場是否願意買單那又是另一回事。這些年來,過去曾在產品開發上常跟VIA打交道的筆者,一直很納悶一件事:VIA和Centaur的「策略」到底是什麼?難不成天真的相信「只要東西夠便宜,就一定會有人掏錢」?滿滿的工程師思維?

假若要走出一條和Intel AMD截然不同的路,例如鎖定低價電腦或工控市場,原先計畫中整合北橋晶片組與S3繪圖的 “Mattew (馬太)” 才是屬於VIA的「福音」(類似Cyrix MediaGX),但卻很快的消失在VIA那充滿聖經人名的產品時程表,不知是技術困難度太高還是商業層面的考量。但各位科科要知道,VIA足足砸了3.23億美元買下S3,這金額遠高於併購Cyrix (1.67億美元) 和Centaur (5100萬美元),VIA不全力進攻單晶片解決方案,才是讓筆者感到詭異的地方。

最後,VIA已出售處理器與晶片組智財權給上海兆芯 (2.57億美元),也脫手Centaur部份員工與設備給Intel (1.2億美元),以後大概也無緣看到「彷彿上帝顯靈」的產品時程表,但Centaur能夠在x86處理器的戰場存活這麼久,再想想那麼多的「先烈」,也真的算是他們的本事了。

7 則回應

年輕小編連標點符號都捨不得用

電腦打字養成的懶性真恐怖

不知水球哪時才能跟上 驍龍 麒麟 天璣 等等 CPU 的演進故事, 也許時光就凍結在 x86 了也說不定.