時代背景:自從Apple在2005年宣佈放棄PowerPC轉向Intel的x86處理器,對推動Power Everywhere的IBM來說不吝是一個重大的挫敗,並且失去了分攤其研發開銷的最大「分母」。也因此,即將上市的Sony Playstation 3和更早的微軟Xbox 360,其預期數以千萬計的銷售量 (最終Play Station 3在十一年內賣了8740萬台,Xbox 360則是8400萬台),成為藍色巨人的最後希望。IBM在2001年五月申請的專利權,其描繪出來的巨大網格運算願景,更引發了無限的期望和遐想,雖然其中充滿了無數的誤解與幻想。

在進入本文之前,請各位科科務必先看完以下的舊文,即使假裝看過也行。

硬科技:「簡報王」和他們的產地IBM Power Everywhere篇

硬科技:HotChips 32的新牙膏 IBM Power10與z15篇

說到二十年前的時空背景,雖然筆者不是喜歡倚老賣老的人,但也必須不客氣的講,在下是最早分析此專利權的台灣媒體工作者,不但在巴哈姆特寫了一堆日後自己都不敢回顧的「金魚大便」,後來還分享給日本的同行老友,結果間接催生了一堆充滿激情文字的分析長文。但不可否認的,IBM對Sony和Toshiba描繪出來的巨大願景,特別是「遊戲主機可以引爆計算機工業革命」的恐怖幻覺,的確不難想像對心理的衝擊究竟有多麼的巨大。

從專利權生效到Play Station 3的規格定案,外界對Cell處理器的認知普遍是「時脈高達4GHz,由一顆PPE搭配32個SPE,理論浮點運算效能高達1TFlops」的效能怪物。今天也許各位科科對這個1TFlops沒什麼感覺,但是要知道一件事,GPU歷史上第一顆達標者,是2008年的AMD Radeon HD 4800 (R700)。如果IBM能在2006年就讓這樣的東西商品化,甚至還是人人都負擔得起的家用主機,還真的是非常不得了的大事。

更扯的是,1TFlops還引發了一個可怕的預測:Play Station 3有可能根本沒有專用的繪圖晶片,整個3D繪圖管線都是使用Cell的SPE進行軟體計算,無須專用的硬體功能單元。用功的科科一定會馬上想起Intel內部「x86義和團」的神主牌Larrabee。筆者無從判斷Intel的「起乩」是否源自於IBM Cell的刺激,但筆者可以根據個人的直覺判斷:機率有87%。

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:暴走期(2010-2018)

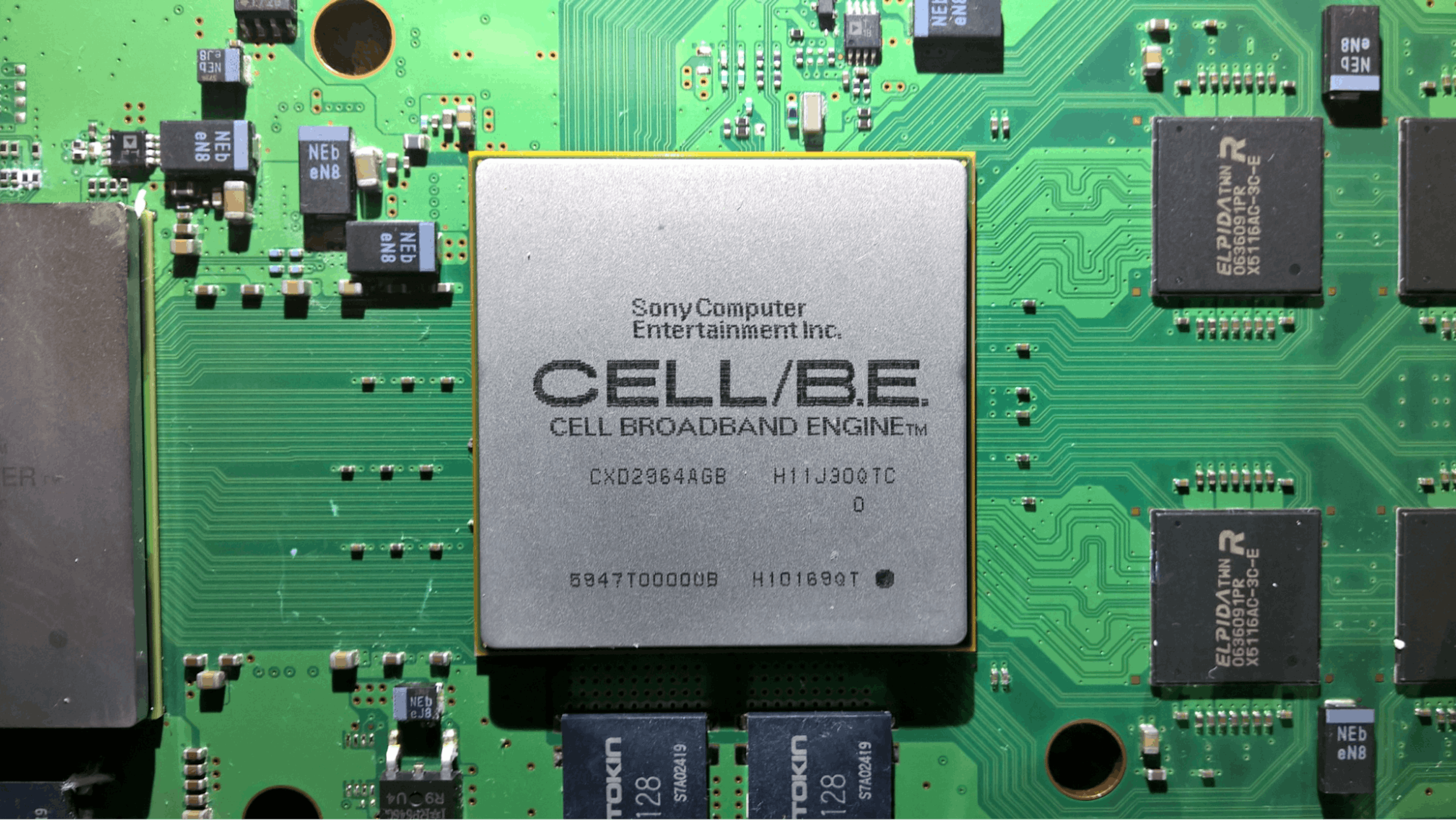

最後Play Station 3搭載的Cell,其規格連預期中的「四分之一」都沒有,還「令人大失所望」的多出一顆來自於nVidia的特製繪圖晶片。但IBM既然得到了Sony這個「分母」,自然而然的也盡其所能的延展Cell的應用,讓Cell在超級電腦領域得到了一定程度的成果,也「莫忘初衷」的規劃真正的Cell完全體:兩個PPE結合32個SPE、單晶片1TFlops,只不過時間是2010年。

然後?就沒有然後了,完全體的Cell,一切只存在於概念階段。事實上,從DirectX 11 (DirectCompute 5.0) 強迫GPU具備完整的IEEE 754-2008標準與浮點乘積和指令 (FMA) 後,Cell就毫無任何競爭優勢了,IBM更在2014年的Power8直接內建NVLink和nVidia GPU送做堆,結束了一場超過十年的幻夢,也等於宣判Power Everywhere的死刑。網格運算?現在還有人記得這是什麼嗎?

歷史沒有如果,但假若IBM和Sony不惜血本在2006年就實現Cell的完全體,搞不好Play Station 3的成本和產能就不可能滿足市場的需求,所以打從一開始就沒有這種可能性。之後IBM也陸續丟光了三大電玩主機的訂單,斷了Power Everywhere的最後希望。時過境遷,現在論理論運算效能,叱吒風雲將近二十年的IBM Power處理器家族,也慢慢的被Intel和AMD的高階x86處理器甩開了 (尤其是升高「核戰」的AMD)。作為RISC諸神中的筆頭和最後的台柱,只希望IBM可以持之以恆的維持下去,要不然處理器的世界就失去更多有趣的尖端科技了。