時代背景:「x86世界的Alpha 21264」的K7核心與Athlon處理器,讓AMD首度擁有可壓制Intel的x86處理器微架構,也讓AMD的單季營收首度破10億美元大關。為了擴大戰果到伺服器市場,AMD在2001年推出支援多處理器環境的Athlon MP產品線,更以Intel的Xeon 900A (代號Cascades 2M) 為假想敵,計畫開發內建2MB大型L2快取記憶體的高階版本Mustang (野馬),但很快的就因為AMD決定集中資源開發K8 Hammer家族而被取消。

就筆者印象所及,當時消息一出,眾多AMD支持者可說是哀鴻遍野,彷彿AMD放棄補給Intel致命一刀的天賜良機。但就事論事,AMD之所以做出這個決定,其實也沒什麼好批評的地方,除了將有限的研發能量集中在具備64位元、HyperTransport與整合式記憶體控制器的K8上,另外一個主因則在於「其實K7也不太適合用來打造具有成本競爭力的多處理器環境」,說到這裡,筆者就不得不談談AMD從DEC取得授權而來的EV6匯流排了。

硬科技:「簡報王」和他們的產地 20年前64位元x86指令集誕生的時刻

當K7在1998年的微處理器論壇 (Microprocessor Forum) 首度亮相時,相信很多人第一時間還以為自己看到的是「把指令集換成x86的Alpha 21264 (EV6)」,簡直是同一個模子刻出來的,連執行單元配置都極度神似,而且「系統匯流排都還是如假包換的EV6 Bus」,意味雙方的系統晶片組在理論上可以彼此共通,EV6匯流排也是K7能夠壓倒Intel P6家族的一大重點。

EV6匯流排由3個通道組成:單向的Processor Request、單向的Probe、以及雙向的72位元資料 (包含8位元ECC糾錯碼),採取「點對點」的連結架構,理論上每顆連接到北橋晶片組的處理器,都獨享自己專屬的頻寬,不像從1995年底一路用到Pentium III的P6匯流排,所有處理器只能一起共享。

此外,EV6可支援最多14顆多處理器環境,可處理同時24個獨立的存取 (Outstanding Transaction)。總之,源自於昔日效能王者Alpha的產物,絕非「低階」的x86陣營所能比擬,起碼就當時的確如此。

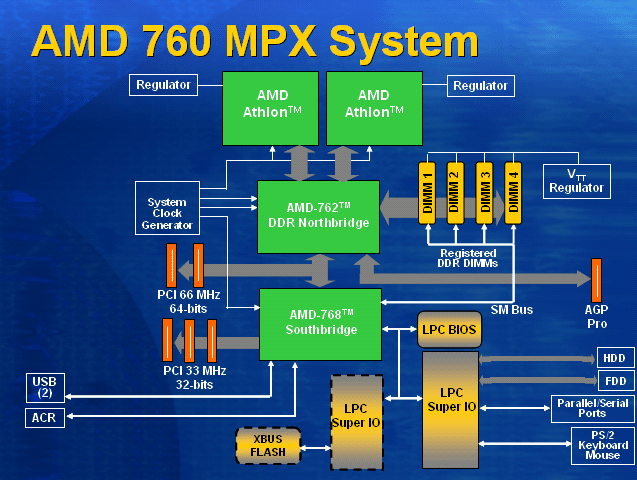

乍看之下好像很厲害,只不過,這就激增了北橋晶片組的成本了,要對應四處理器,就得要有四條EV6匯流排,而AMD也遲遲沒推出雙處理器以上的系統晶片組,760MP家族也就止步於雙處理器。即使AMD宣稱相較於同級的Intel Pentium III Xeon,AMD享有38%的效能優勢,但包括技術和商業的諸多因素,讓K7還是難以替AMD敲開伺服器天堂的大門,直到K8這個敲昏Intel的大榔頭登場為止。

話說回來,假若AMD真的推出這顆擁有2MB L2快取記憶體的Mustang,會對市場造成什麼影響?筆者是覺得Intel還是不痛不癢,頂多提前引爆快取記憶體容量大戰吧。科科。

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:醞釀期(1995-1998)

2 則回應