Alpha處理器的基本命名規則如下:

- EV:Extended VAX,但Alpha幾乎和VAX幾無瓜葛,唯一比較值得一提的是為了延續VMS (Virtual Memory System) 作業系統,Alpha需相容VAX的浮點資料格式。

- 21:21世紀。

- 0:處理器世代流水號,從零開始。

- 64:64位元。

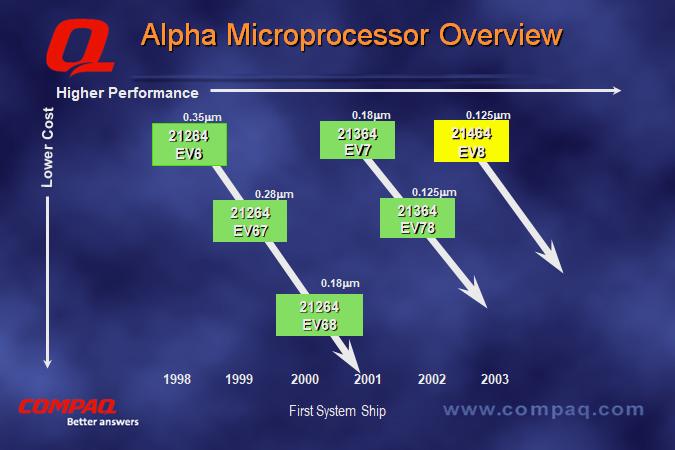

從1992年到2004年,總計出現了20個Alpha處理器型號,裡面也包含了工作站甚至個人電腦市場的低價產品,但基本上可歸類成6個世代。

雖然Alpha展現了驚人的效能,但因產品價格和專利費用太過昂貴而導致在市場上叫好不叫座,無法讓DEC走出因VAX失去競爭力後的困境。即使拼命出售部門斷尾求生,也難逃在1998被Compaq併購。而1999年Compaq的自身財務危機和2000年.com泡沫的破滅,讓HP在2001年吃下Compaq,奠定了HP在x86伺服器與個人電腦市場的發展基礎,卻也宣判了Alpha的死期。

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(上)

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(中)

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(下)

但DEC自己也要負起很大的責任,尤其是工程師導向的思維更是Alpha的頭號殺手,以下故事絕對包各位科科瞠目結舌,連Apple都要被筆者拖出來串場了。

事實上,當初代Alpha還在工程樣品階段、推廣PowerPC的AIM (Apple IBM Motorola) 聯盟尚未成立前,Apple在1991年就對Alpha的優異性能極感興趣,但卻被DEC以「時機尚未成熟,VAX仍有潛力」的理由回絕了。相信各位科科當下的感覺一定是:那Apple還不乾脆壓寶Intel算了,80x86再爛也都比VAX好。

Alpha也曾一度成為某種程度的「開放性架構」,在專業晶圓代工與IP授權觀念尚未成熟的1990年代,不限於DEC的晶圓廠,三菱 (Mitsubishi)、三星 (Samsung)、IBM甚至Intel,都曾生產過Alpha處理器。但過度高昂的專利授權費,與DEC高層長期缺乏「電腦需要低價普及化」的意識,都讓高高在上的效能王者,難以踏入平常百姓家,即使曾出現「個人電腦專用的Alpha處理器」,其價格也依舊讓人深感高不可攀。

但這些還不打緊,Alpha還一度是「最有希望消滅80x86的RISC」,原因無他,DEC在1996年發布FX32!二進位碼轉譯器 (Binary Translator),讓執行Windows NT的Alpha系統,可執行32位元x86的Windows應用程式,號稱可達到原生環境的40%到50%效能,經過最佳化後更可達70%,然後因為Alpha處理器享有對同時期x86競爭產品的壓倒性時脈優勢,足以抵銷轉譯損耗而有餘。如果歷史可以重演,Intel和HP絕對有87%的機率直接沿用Alpha,不開發IA-64和Itanium。

但短視的Compaq高層在1999年卻以「只有5%的Alpha系統安裝Windows NT」為由,宣佈退出Windows NT的聯合開發計畫,也停止在Alpha系統預裝Windows NT。短短一週之後,繼在1997年宣佈放棄MIPS和PowerPC的微軟,公開聲明Windows 2000將不會有Alpha版本,斷了Alpha普及化的最後一絲希望,DEC也白白放棄了微軟Windows的保護傘。

說到最後,回顧歷史,DEC的衰敗與Alpha的死亡,最根本的原因都來自「相信只要產品夠好自然就會大賣」的工程師思維,但在商業市場,再優異的技術,也是需要透過推廣、普及、建立生態系統,才有欣欣向榮的可能性。此外,DEC並未預見到人人都有電腦而且通通連上網路的願景,也並未將開放式的作業系統視為關鍵性技術。不限DEC,IBM也曾犯下類似的錯誤,不只讓Wintel坐大,更使得遲來的Power Everywhere終究功敗垂成。

硬科技:「簡報王」和他們的產地IBM Power Everywhere篇

驀然回首,即使Alpha已經消失,但其四散各處的研發團隊成員,卻深深了影響了整個處理器業界的發展。在這些廠商中,受到影響最深者,聽說叫做AMD,沒有之一。科科。