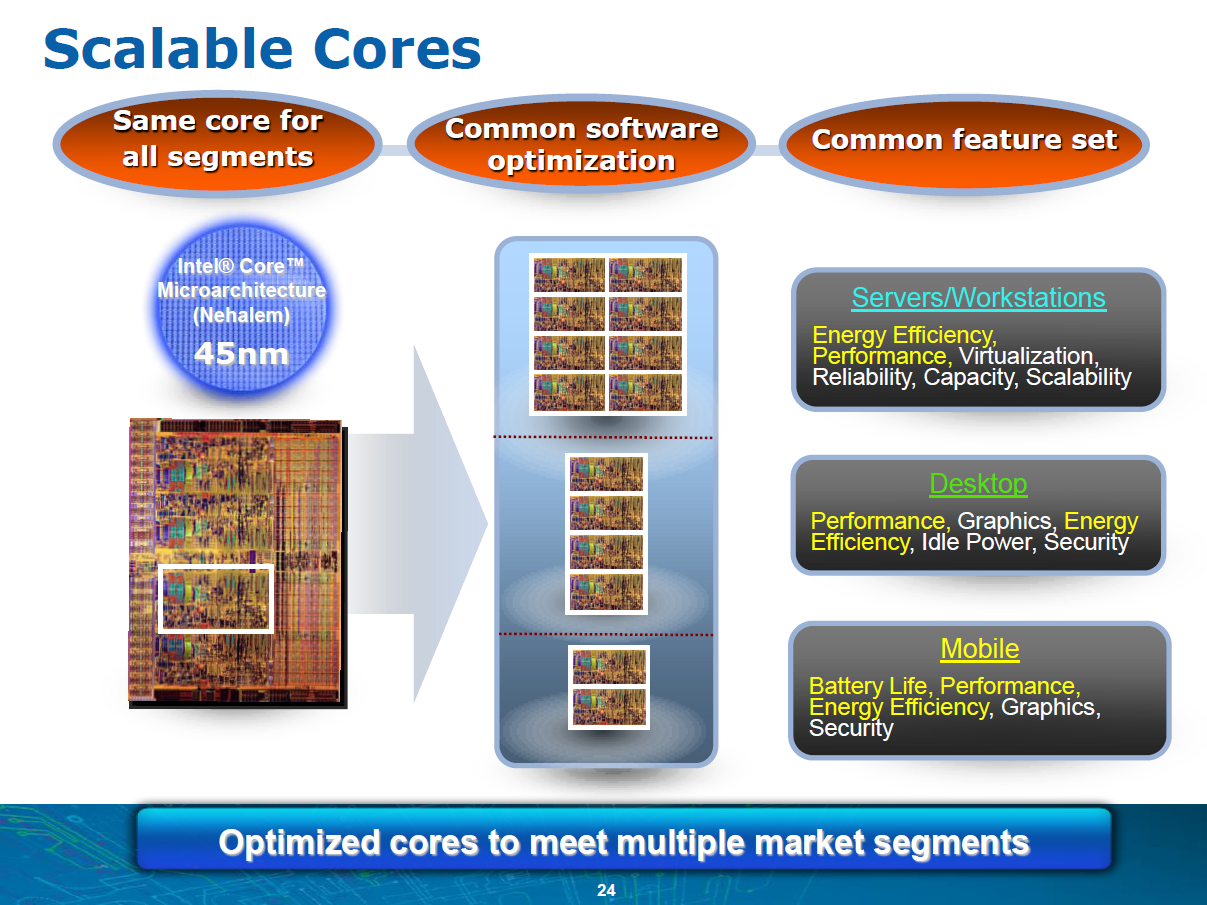

大概是因為Pat Gelsinger從VMware回鍋Intel接任執行長之故,昔日Intel在Oregon州Hillsboro這個曾與以色列Haifa分庭抗禮的「創新火車頭」團隊舊人,也開始回鍋,開第一槍的是名列Intel P6微架構3位資深架構設計師之一、並領導Nehalem微架構的前Intel院士Glenn Hinton。在2010年2月17日,史丹福大學的EE Computer Systems Colloquium,Glenn Hinton有一場非常有價值的演講「Key Nehalem Choices」,闡述Intel何以早在2004年,成功選擇出一條以延續P6微架構為前提,同時兼顧伺服器、桌機、與筆電的產品設計路線。

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:反擊期(2008-2011)

一定會有科科舉手發問:為何Intel不重回20世紀末期規劃的「三軌共構 (Itanium, NetBurst, Pentium M)」路線,讓伺服器、桌機和筆電分而治之呢?但x86指令集「毫無道理可尋」的特性,讓研發具備強大市場競爭力的核心微架構,動輒耗費5年光陰。問題又來了,誰能把握當下確定規格的研發案,可在5年後符合市場需要,有效率的執行那時候常見的應用程式,並使用相隔2個世代、尚未存在的製程技術順利量產?

硬科技:為何Intel的競爭者都要如此辛苦

硬科技:為何Intel的競爭者還是如此辛苦?

在西方戰略思想史居於總結傳統、開創現代關鍵地位的法國薄富爾將軍,在其代表作「戰略緒論」一書,對於「準備比執行更重要」的觀念,做了並不誇張過火的簡單比喻:戰略家好比外科醫師,而準備接受手術的病人,身體仍在持續不斷的快速成長,所以無法確認詳細的解剖位置,而他的手術台也處於永久運動的狀態,同時他還必須現在就要訂購5年後才會使用的工具。Intel和AMD的處理器研發團隊,差不多就是要面對這樣的艱鉅挑戰。

Intel「鐘擺(Tick-Tock)」產品發展週期以5年的「延遲(Latency)」,達成每2年完成1個嶄新設計的「輸出量(Throughput)」,代表Intel隨時都要保有3個研發團隊設計全新「Tock」微架構。製程微縮、兼小幅度改良「Tick」與延伸產品線(像更多核心的Xeon)的人力資源,溝通協調全球各地研發中心的企業內部營運成本,更是勞民傷財。要每年穩定推出新型x86處理器,要付出的代價,就是如此的巨大,而這些成本都通通轉嫁到客戶的身上,也讓Intel的產品演進,漸漸從使命必達的鐘擺,變成歹戲拖棚的牙膏。

硬科技:一路鐘擺到擠牙膏的Intel

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:鐘擺期(2011-2017)

這也是為何不乏大師級人物長期批判x86的真正主因:在微軟Windows的加持下,x86指令集嚴重限制了計算機工業的多樣化發展。假若x86能夠被更簡潔、更有條理、更有業界標準的指令集取而代之 (如ARM或PowerPC),人類可以享受到更能快速對應市場需求、更加便宜的電腦。要終結x86,一切都決定於微軟的想法,只是已經把業務重心擺在雲端的微軟,大概也沒什麼動力去重建整個產業生態系統吧。

8 則回應

看看以前那些"失敗"的Windows作業系統版本們

許多都跟"軟體相容性"有關

代表有太多的使用者只在意"軟體能不能繼續相容",而不是啥遠大的"人類可以享受到更能快速對應市場需求、更加便宜的電腦"

要他們為了這遠大目標放棄習慣的軟體,全面轉向未知的新軟體新系統架構

他們寧可用舊貨(然後懷抱遠大理想的第一步的新系統就直接被送進墳墓)

市場的選擇一部份也是造就微軟選擇繼續擺爛的主因之一吧.......

然後時間拖越久,累積的軟體包袱就越大,翻轉局面的機率也就越渺茫......