Intel這間公司,雖然說家大業大,但也不是所有推動的技術規格,市場都會乖乖買單,甚至多數都無疾而終。

輕則「部份廠商做出產品,但因銷售不佳而退出市場(BTX、SIOM)」,重則「長期停留在簡報或公版設計,默默的消失在世界的盡頭(族繁不及備載,如Mini-SSFF和UWB)」,慘則「苟延殘喘多年,最終仍造成大量無謂的犧牲(WiMAX)」。但唯一可以確定的是,往往大多數的成本,都是由台灣廠商買單。

今天的簡報王主角BTX主機板機構規格,做為90nm製程Pentium 4噴火龍的陪襯品,嚴格說來介於「輕」「重」之間,曾像薛丁格的貓一樣「又死又活」,但撐了3年,終究還是很快的升天了。

各位科科看到BTX之前,請先想想,在2003年的秋季,那時Intel的桌上型CPU策略是什麼?就是在2007年達成「10GHz」時脈的偉大目標。當年夏天,也幾乎確定90nm Pentium 4「Prescott」一定會噴火,從2004年初到2006年七月,Intel的桌上型處理器幾乎都是所謂的「不發光燈泡」。

況且,不只CPU會發熱,像整合繪圖晶片的北橋、對應多樣化I/O界面的南橋,與和CPU相比不遑多讓的獨立顯示晶片,導致系統運作溫度節節高升,散熱元件產生的噪音也越來越有「存在感」。所以Intel就以「大水(Big Water)」為代號,推動新一代的系統元件配置標準結構BTX(Balanced Technology Extended),希望沖走處理器逐漸失控的高熱。

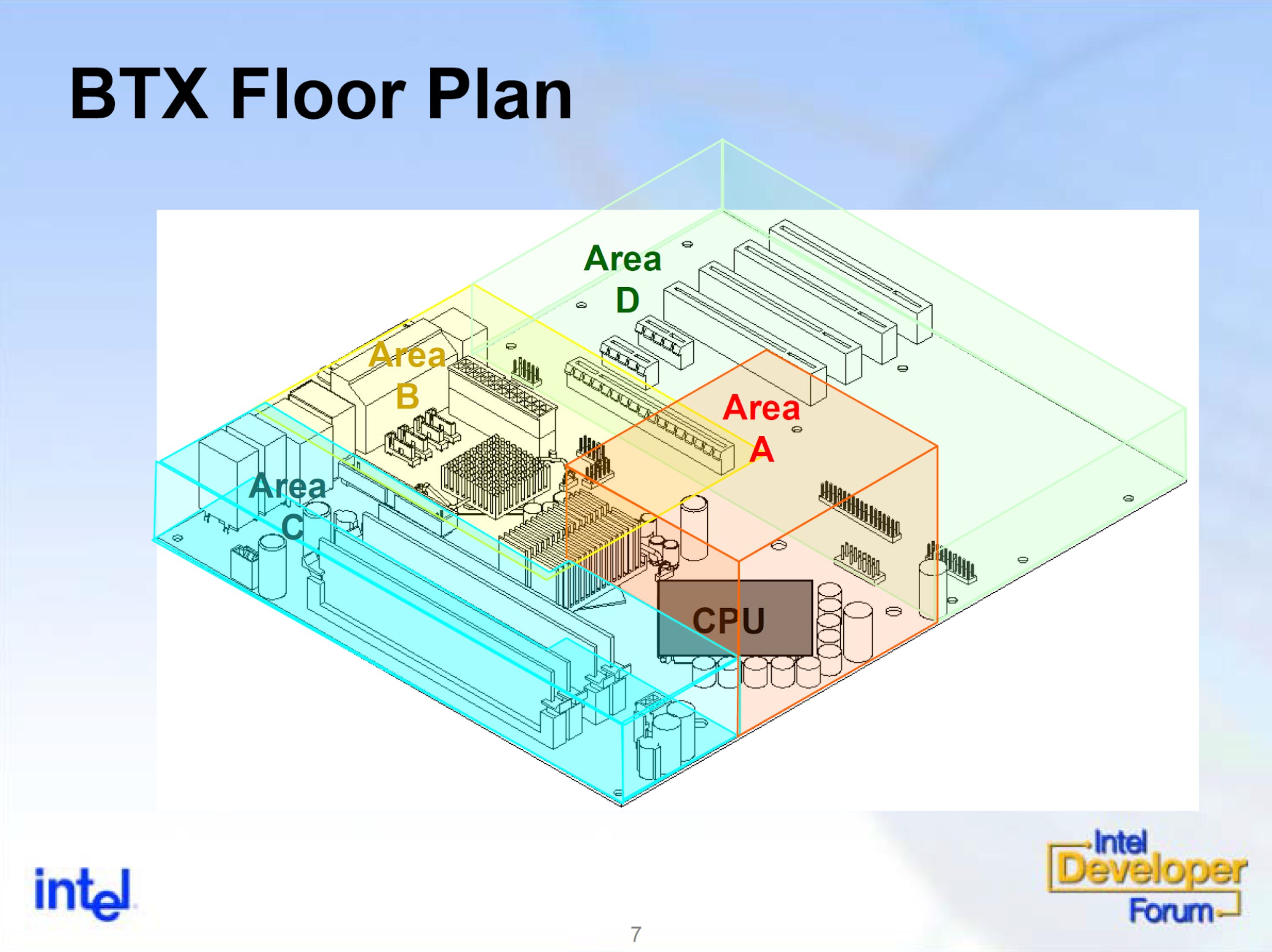

根據系統散熱風流,BTX重新定義了主機板上所有元件的位置與高度,讓發熱量最高的幾個元件,從CPU、晶片組到顯示卡,通通排成一條線,達成最高的氣冷效率,也避免CPU被一堆高熱裝置團團包圍。

為了壓低高度,從主機板螺絲孔、後窗I/O、風扇到電源供應器,都是全新的規格,並細分更多塊散熱區域。

這種結構帶來的最大好處是:理論上只需要一顆風扇,即可搞定整個系統的散熱,在理想狀況可減少噪音量。

Intel也針對不同系統體積,一口氣提出三種不同的BTX規格(之後還追加Nano BTX)。考量到一大堆要修改的零組件,假若整個業界真的從ATX轉向BTX,那衍生出來的商機可不得了。當然,羊毛出在羊身上,各位負責掏錢的科科,準備當隻被宰的肥羊。

但筆者可以依據自身實際使用過BTX系統的經驗(AOpen B300機殼,技嘉GA-8I915G-YFD主機板),告訴各位科科為何BTX不可能成功。

首先,你知道這顆散熱風扇有多重、多難裝嗎?整個系統重量,幾乎都集中在機身前方,「把雞蛋都放在同一個籃子」就是這樣的一回事。這也難怪BTX規範在螺絲孔位和固定方式,下足了功夫,除了電磁干擾因素,更要防止用久了主機板會變形。

光看到那根巨大的銅柱,就不難想像其「沈重感」,真的可以拿來當兇器了。

其次,擁擠的排線讓最佳化散熱風流的美意,大打折扣,基本上,像很吃空間的軟碟機排線,是連想都不用想了,硬碟和光碟也幾乎非得使用SATA界面不可。

最後,也是最重要的:從2006年七月開始,Intel讓Core(Merom)家族徹底取代Pentium 4(NetBurst),CPU也沒那麼熱了,更讓65W變成約定俗成的桌機CPU主流功耗標準,那個人電腦業界為何要浪費一堆時間與金錢,陪Intel去彌補「年輕時犯下的錯誤」?

也因此,Intel就順理成章的在2006年九月,宣佈取消BTX,然後這3年來默默陪伴Intel的眾多廠商,就只能摸摸鼻子認賠了事。實在讓人覺得很科科。

7 則回應

消耗系統廠開發資源(O)

不太需要懷疑寡占龍頭的噁心程度。