電腦相關的科技產業,廠商們動輒創造新名詞,以彰顯自己的「產業領導地位」,案例屢見不鮮,像NVIDIA的GPU、AMD的APU、和Intel為了配合砍掉重練的獨顯掰出個xPU等,相信各位科科均耳熟能詳。內含究竟如何一點都不重要,先開口的就先贏得市場先機。

淺談GPU到底是什麼(上):不同的運算型態

淺談GPU到底是什麼(中):兼具SIMD與MIMD優點的SIMT

淺談GPU到底是什麼(下):走向泛用化的GPGPU

近年來,因軟體定義網路(SDN)、網路功能虛擬化(NFV)和P4封包處理器描述語言的普及,資料中心需要高度可編程化的Smart NIC(網路界面控制器),也拜NVIDIA併購Mellanox之所賜,被貼上出DPU一詞。根據NVIDIA皮衣教主黃仁勳的說法,DPU象徵DOCA(Data-Center-Infrastructure-On-A-Chip Architecture),將資料中心的基礎架構融入在單一晶片中,以「實現具有突破性的網路、儲存和安全性能」。

GTC 2020 : NVIDIA 正式介紹新一代軟體定義資料中心解決方案 BlueField-2 DPU 產品線,預告 2023 年的 BlueField-4 將較 BlueField-2 提升千倍

總之,無論Smart NIC還是DPU,其性能與功能早已遠遠超過一般個人電腦玩家所認知的「網路卡」。在資料中心的乙太網路動輒100Gb/s甚至邁向400Gb/s之際,只仰賴多核心CPU,將難以支撐穩定的資料輸出量。筆者對Smart NIC看過最貼近的描述是:「大」x86 Server中的「小」ARM Server。

硬科技:光華電腦DIY回憶錄之宿網狂抽猛送的Intel網路卡(上)

硬科技:光華電腦DIY回憶錄之宿網狂抽猛送的Intel網路卡(中)

硬科技:光華電腦DIY回憶錄之宿網狂抽猛送的Intel網路卡(下)

理所當然的,為了各位敬愛的科科們,硬科技也將在可見的未來,陸續介紹Smart NIC的技術發展和相關產品。但在此之前,筆者還是得先解釋一下兩個關鍵名詞:SDN和NFV,均緣起於「傳統網路碰到的瓶頸」與「電信商那淡淡的哀傷」。

隨著伺服器虛擬化、雲計算和Web化應用的普及,越來越多的小型企業機房,被合併到更大更複雜的巨型資料中心,網路設備管理的負擔和成本,就隨之水漲船高。因為傳統網路中的設備,如交換器和路由器,都形同某個黑盒子,並很可能來自眾多不同的供應商,結果就是很難有個統一的管理平台,或著就算有,也是綁定某間網通設備大廠。絕大多數的ISP和資料中心業者也都意識到這個問題,或多或少也自行嘗試開發統一管理的工具,但能做的其實非常有限。

不僅如此,網路管理者要掌握整體網路架構也是困難重重,因為封包的轉發路徑,很可能都是透過動態協定自動計算產生,管理員很難知道哪裡發生了壅塞,是否有更優的路徑。偏偏一個巨大的網路架構,涉及大量不同的協定(像路由協定就有RIP、IGRP、OSPF、EGP、BGP、IS-IS),並且有些還是專屬於某些廠商者(像Cisco的E-IGRP),背後的技術原理也截然不同(像路由協定就可約略分為Distance Vector和Link State兩種體系),要全部通通搞懂,是非常困難的事情,這也激增資料中心佈署新業務的時間。

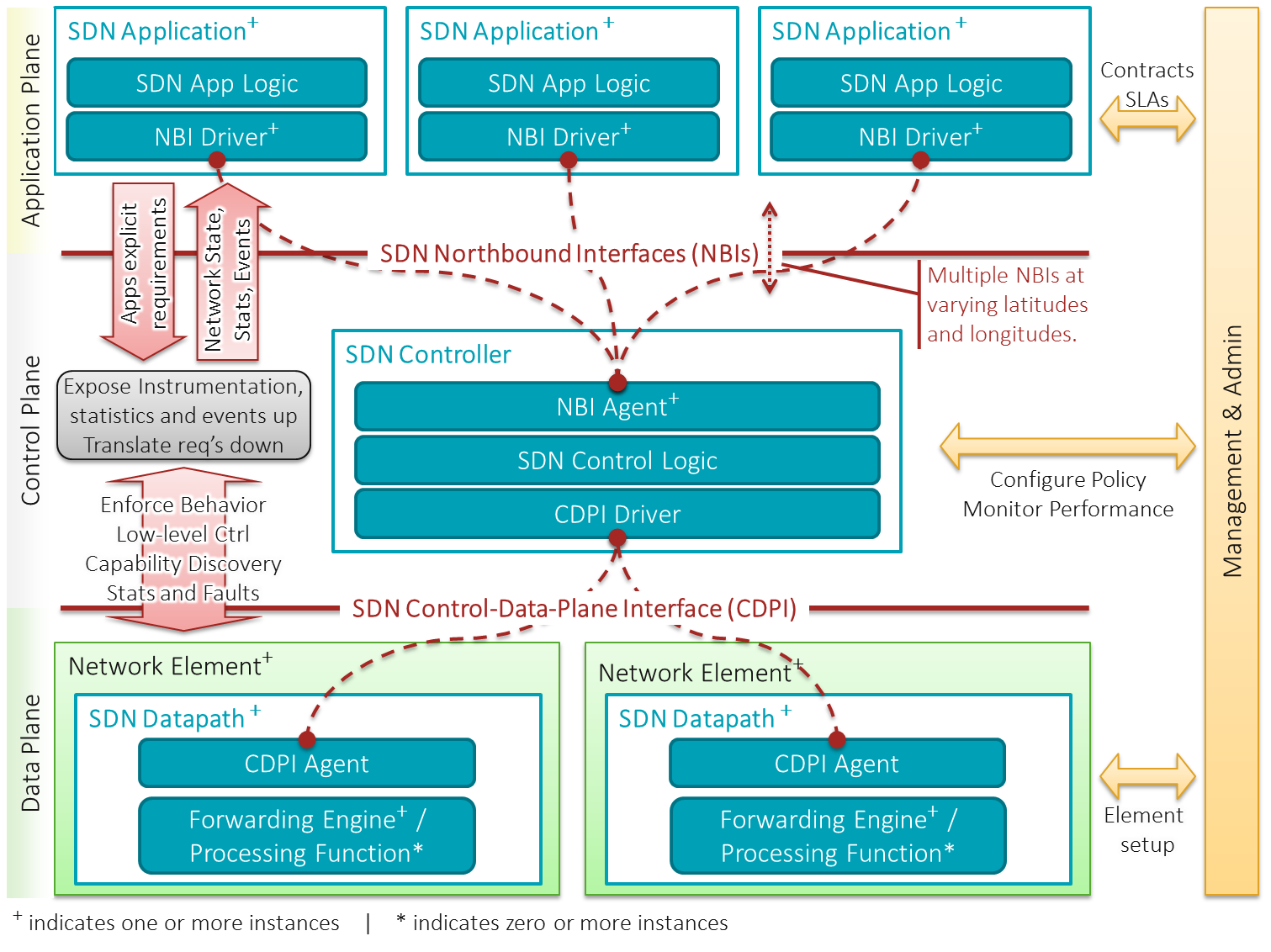

所以SDN的精神,在於改變傳統網路控制資料流的方式,將網路設備的「控制面」剝離出來,集中到統一的外部伺服器做為集中控制器(SDN Controller),使用「南向」的資料控制協定(如最常見的OpenFlow),集中管理封包轉發路徑中的所有設備,提供網路管理者全局視野。

如果科科腦袋還轉不過來,請在腦中想像你在操作一個「提線木偶」,網路就是那個木偶。

此外,這個控制器並可透過開放的「北向」應用程式界面(API),讓上層的應用程式,藉由編程進行控制,讓網路配置更加的靈活,提高業務佈署的效率,更利於網路虛擬化。

簡而言之,SDN讓整個網路彷彿變成一個巨大的可編程軟體,可隨時因應不同的業務需求,進行動態調整。至於說到世上最知名的商用SDN佈署案例,莫過於Google用來同步全球各大資料中心的B4廣域網路流量工程(TE,Traffic Engineering)。Google將網路分成3個層次,由下往上,分別是物理設備層(OpenFlow Switch Hardware)、局部網路控制層(Site Controller)和全局流量工程控制層(Central TE Server)。

經過SDN改造後,Google資料中心之間的廣域網路,頻寬利用率提高了超過3倍(你就想像得到在這之前Google的資料中心揮霍了多少頻寬),逼近100%,網路更穩定,管理更簡單,交換器更不需要配置高容量的緩衝記憶體,況且這些OpenFlow交換機都還是Google自行設計,再交由ODM廠商代工,價格更便宜。

但也因為Google的驚人成功,讓世人產生了一些對於SDN的誤解,特別是交換器晶片對於OpenFlow的支援性到底該做到什麼程度。本篇字數破表,請靜待下期分曉。科科。

1 則回應