如同台灣某前總統的曠世名句「1個便當吃不夠,你可以吃2個」,「1個指令跑不爽,你可以跑第2個」的超純量(SuperScalar)管線,與預測分支指令是否發生的動態分支預測(Dynamic Branch Prediction),一直是近代高效能處理器的首要技術指標。

像指令集複雜度毫無道理可尋的x86,以1993年3月22日的Pentium為起點,也在2015年8月5日登場的Intel Skylake微架構,邁入每個時脈週期最多可解碼5個x86指令、並執行8個被解碼後微指令的疆界。

你還沒看上集嗎,先去看看再回來:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (上)

兼具超純量和非循序指令執行(OOOE,Out-Of-Order Execution)的x86處理器(1994年3月的NexGen Nx586只有OOOE,沒有真正的超純量),則是以1995年11月1日登場的Pentium Pro為首,接著1996年2月5日的Cyrix 6x86(M1)和1996年3月27日的AMD K5(5K86),則奠定了1990年代末期「高效能x86御三家」的局面。

但即使被VIA併購,Centaur設計的x86處理器,是到了2008年1月23日的Nano,才真正推出超純量產品,晚了Intel整整15年。1997年10月13日上市的初代WinChip,動態分支預測亦付之闕如,遲至1998年9月的WinChip 2(C6+),才勉強有1990年代初期水準的動態分支預測。

以圖中為例,大約就是1-bit History的強化版,遠遠落後於更早的NexGen Nx586、Intel Pentium和Cyrix 6x86,更罔論當時在市場上面對的還是更強的對手(Intel Pentium MMX、Intel Pentium II、Cyrix 6x86MX、AMD K6、Rise mP6),除了價格,毫無競爭優勢。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(中)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(下)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Rise mP6

Centaur將資源和心力聚焦在「他們認定的效能瓶頸」,像微指令轉譯、快取記憶體、位址轉譯後備緩衝區(Translation Lookaside Buffer,TLB)和分頁表目錄快取(Page Directory Cache,PDC)等等,一切只為了打造出「最具成本效益的純量處理器」。

也因此,Centaur的WinChip才會被業界戲稱「超級純量(Super Scalar)」,而不是貨真價實的「超純量(SuperScalar)」,講的更難聽一點,別說「擠身第六世代x86處理器」,WinChip家族說穿了就是「先進版的80486」,連第五代都稱不上,效能表現也就無法讓人有所期待了。

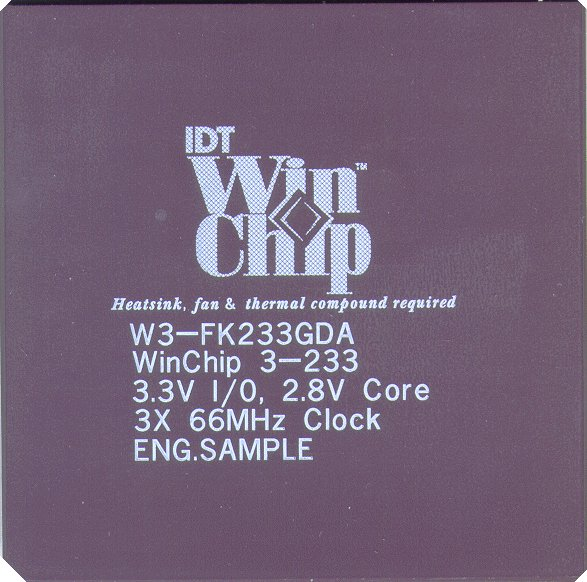

天下武功唯快不破,Centaur犧牲規格和效能換來的超快產品開發速度也並非毫無價值,在很短的時間內,從WinChip 2到1999年9月16日被VIA併購為止,陸續小步快跑的推出WinChip 2、WinChip 2A (100MHz外頻,2.33倍頻)、WinChip 2B (升級成0.25µm製程,核心I/O分離電壓)、WinChip 3 (L1快取記憶體容量加倍),但基本上仍是換湯不換藥,而在產品時程表上的計畫時脈,如300MHz的WinChip 2和超過500MHz的WinChip 3,也從來沒有兌現過。

更糟的是,Centaur原先仰賴的低價策略,隨著1998年底Intel跟吃了NexGen而戰力激增的AMD,開始在低價電腦市場大打出手(高時脈Celeron大戰K6-2),而失去其意義。Cyrix直接被Intel AMD兩家一起打爆,市場佔有率一瀉千里,也註定了其東家National Semiconductor將其脫手,撤離x86處理器市場的命運,Centaur母公司IDT也如出一轍的,將Centaur出售給曾在PC-133之戰崛起而在日後成為台灣股王的VIA。

那Centaur曾在1998年底披露、具備超純量管線、有限度的非循序指令執行和先進動態分支預測的WinChip 4(C4),是否能讓他們站上與Intel AMD正面較量的擂台?答案當然是否定的,因為WinChip 4僅存在於工程樣品,而且其特色並未完整的移植到掛著VIA品牌的產品。

諷刺的是,WinChip 4殘缺的後代C5A核心,卻在VIA內部補上了終結Cyrix的致命一刀,這也許是WinChip的產品發展史中,最重大也是唯一的戰略勝利,還附贈了「半速浮點運算器」的傳奇故事。