Tick、Tock、Tick、Tock、Tick、Tock、Tick、Tock、Tick、Tock、Tock、Tock、Tock、Tock(背景音樂搭配搭配李玟的Di Da Di)。如果你看得懂,還可以寫出每個Tick Tock的代號和時間,算各位科科厲害,絕對配的上「科科之王」的封號。算了,好冷。

這幾年來因為鐘擺(Tick Tock)當機,「堅守」14nm製程,搞到幾乎所有產品擠在相同製程惡化成近兩年來的缺貨危機,「擠牙膏」幾乎變成了Intel這間公司的代名詞,還被AMD狠狠的倒打一耙。不過假如各位科科腦中翻來覆去只有「擠牙膏」這3個字,就太實在愧對科科之名了,所以筆者協助各位回顧ntel的鐘擺發展策略,讓科科們傲視於只會在咖啡店清談的科技文青之上。

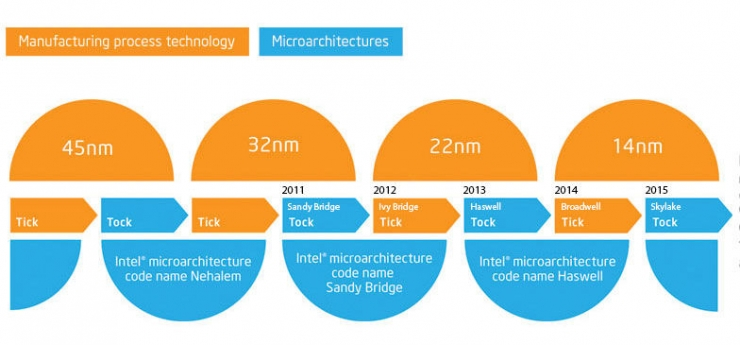

Tick Tock是什麼?

Tick:舊架構引進新製程,往往還會新增少數新指令和細部架構改良,不完全新瓶裝舊酒。

Tock:在已經熟悉的製程上,開發新的架構。

這樣可以將風險降到最低,避免Intel在90nm製程Pentium 4一口氣「爆漿瀨尿牛丸(新製程、新架構、新指令、新功能、新的自動化產品設計工具)」然後一次爆炸的慘劇。

Intel為何要有鐘擺策略?

Intel在21世紀初期被自己混亂的64位元戰略搞的死去活來,又像猴子一樣被AMD K8電的吱吱叫,到了2005年才下定決心集中資源開發可滿足伺服器、桌機和筆電需求的x86處理器核心(搞出Tejas這個大包的德州奧斯丁團隊改行去搞Atom是番外篇),小步快跑,一舉壓垮AMD以及IBM等伺服器市場的潛在對手。

鐘擺節奏也可激化內部「良性競爭」,最大化Intel的產品研發能量,以擅長創新的美國Oregon州Hillsboro和擅於改良的以色列海法,作為輪流開發新架構(Tock)的主力,新製程的舊架構(Tick)或衍生案(如原生八核心的Nehalem-EX),則轉給總部加州Santa Clara、加州Fosom、德州Austin和印度Bangalore的研發部門,展現「全球化的產品研製能力」。

Intel為何要有這麼多的研發單位?

因為研發x86處理器的時間非常的長,特別是「Tock」,從開案到產品上市動輒超過5年,更不用講像Nehalem這種原本「目標上看10GHz時脈」卻因產品策略大轉彎被迫砍掉重練者,浪費的時間被解釋成「with research even earlier」實在讓人感到辛酸。

那Intel在2016年喊出的「新製程-新架構-最佳化」三段論,又是怎麼一回事?

以延宕已久的Intel 10nm製程來說好了:

- 新製程:2018年的Cannon Lake作為前期驗證,加入AVX-512指令集。

- 新架構:2019年的Ice Lake引入「Sunny Cove」核心。

- 最佳化:2020年的Tiger Lake具有更好的「Willow Cove」核心與Xe世代顯示技術。

Intel也曾經「用清朝的劍斬明朝的官」在14nm製程「硬掰」出這樣的論述:

- 新製程:2014年的Broadwell。

- 新架構:2015年的Skylake。

- 最佳化:連擠五5年牙膏。

讓人想科科笑都笑不出來。

為何Intel要停止鐘擺?

眾說紛紜,不過不外乎以下的可能性:

- 沒有對手:AMD在「走音工地秀」時期被徹底打趴,還被逐出伺服器市場,而且鐘擺期間還一口氣拉開了跟IBM等競爭對手的製程能力差距,只是台積電這個「軍火商」卻讓AMD吃了威而剛。

- 投資過多:平均2年升級一次製程是很巨大的開銷,況且先進製程的成本持續水漲船高,Intel大概撥撥算盤後覺得還沒完全回收,索性放緩,接著就不動了。

- 庫存問題:產品推陳出新太快,也容易造成庫存清不完,相較當下無貨可出的窘境真是莫大的諷刺。

- 專注併購:Intel從2015年開始「人工智慧上身」,拼命砸錢狂買AI和自駕車公司,這些破兆台幣的錢拿去投入製程研發,怎麼想現在Intel都不可能被AMD(和自己)打成這副德性。

2015:Altera 167億美元。

2016:Nervana 3.5億美元。

2016:Movidius 金額不明。

2017:Mobileye 153億美元。

2019:Habana Labs 20億美元。

那AMD是否高枕無憂?

當然不可能,最起碼AMD還得面對「人海漂泊,嘗盡人情淡薄」... 呃,「讓人代工,產能不得由我」的大麻煩,Chiplet策略完全是不得不的結果,如果Intel也如法炮制一番,那後面的劇情發展就相當有趣了。總之,2020年的x86處理器市場競爭,絕對值得各位科科拭目以待。

5 則回應