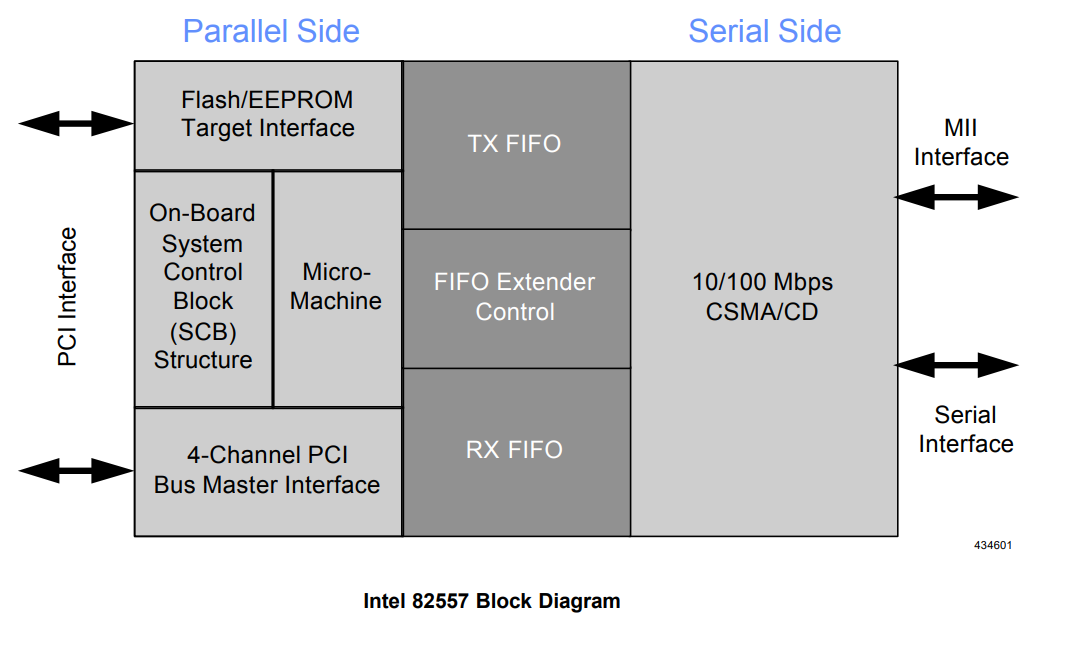

前情提要。從1995年底問世的Intel 82557(搭配82555 PHY)家族與其接連數代晶片(82558 / 82559 / 82550 / 82551)的產品,就成為當時窮學生的首選,「上駟對下駟」的在10Mbps的10Base-T宿網環境使用100Mbps的100Base-TX網路卡。

順便一題,Intel的老對手AMD也沒在乙太網路控制晶片缺席過,早在1985年推出Lance Am7990這顆在當時被視為高檔品的貨色,只是後來就沒有下文了。

至於10Base2或10Base5這類「同軸電纜串串樂」的規格,當同軸電纜沒有接好、終端器鬆脫、發生斷裂、或著損壞時,整個網路將會無法運作的學生宿舍,就無緣躬逢其盛了。

數千台電腦的網芳奇觀

聽說當時某間學生宿舍同軸電纜串串樂的國立大學,早期還是全校共用單一IP上限65536的Class B網段,可體驗在網路芳鄰上同時看到數千台電腦的世界奇觀,這畫面真的太美,美到讓筆者想科科笑都笑不出來了,真的是時代的悲劇。

當然,在那個年代,也曾經出現過RJ45(10Base-T)與同軸電纜(10Base2)共用的網路卡,作為過渡時期的解決方案。嗯,好像又看到熟悉的「螃蟹」圖示了。

在那個年代(今天應該也是),大學所使用的計算機網路課程,多半採用Andrew Tanenbaum的Computer Networks做為標準教科書,書中深入分析影響網路效能的諸多因素,其中第一條就是「網路的效能,最後都靠處理器去支撐,網路晶片應該越靠近處理器越好,而且盡量該讓處理器做更多的工作」,這也是後來微軟發表NetDMA、Intel推出I/OAT技術的主因:打通CPU到網路孔之間的任督二脈。

延伸閱讀:

從網路I/O下手,改善傳輸架構,增強伺服器效能

搶頻寬的基本招:匯流排快、驅動聰明、緩衝大、負卸載強

換言之,網路控制器使用的區域匯流排速度越快(特別是當PCI有Bus Master DMA可用時,ISA界面根本是被屠殺的份)、驅動程式「越聰明」、擁有更大的資料緩衝區、具備更強的負載卸載功能,讓網路卡隨時有東西可以送,在搶頻寬這件事上就更有優勢,而藉由高品質的PHY提昇在惡劣佈線環境的「生存能力」,更是一大關鍵,Intel首款100Base-TX網路卡就這樣登上了宿舍網路軍備競賽的擂台。

那時除了入手頂級網路卡還不打緊,有心爭奪頻寬者還得處心積慮的去研究網路卡驅動程式提供的規格參數有哪些可以「上下其手」的空間,像盡量提高資料緩衝區的容量、縮減每個框包之間的時間差、關閉不必要功能如電源管理等等,都是常見的小技倆。到底有沒有效果甚至適得其反,其實不得而知,但賺到「精神上的勝利」卻是無價的。科科。

1 則回應