前情提要。很久很久以前,筆者某次造訪某間日式料亭,碰到老婆是四川人的廚師老闆,跟某位客人抬槓中國未來可能會發生的內部問題,老闆就講了一句話,讓筆者畢生難忘:「不滿,是透過比較出來的。」嗯,大和實驗室之旅,有沒有松花堂便當這件事的確很重要,沒有的話我就會比較不滿。

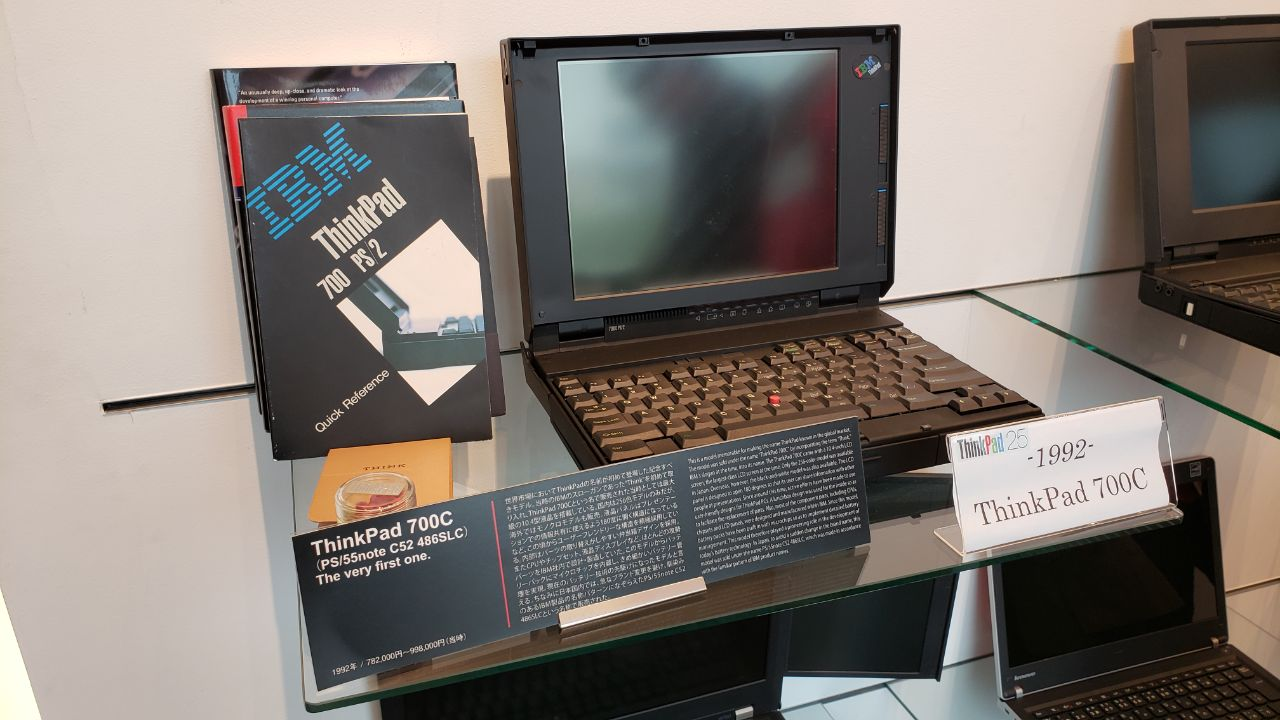

所以2019年底就有某位神經病一次扛著平日的3台筆電:公司配發的Surface Book 2、公司同事借用的Macbook Air、以及自己私用的傳統七列鍵盤的ThinkPad 25週年紀念機,從台灣飛到日本,行李重量暴增,只為了在大和實驗室的日本人面前好好的比一比,當然現場的並不只是比較鍵盤,更是筆者長期累積的心得分享,當3台筆電在桌上排排站時:

「我不會浪費錢在垃圾鍵盤上,但是不滿是透過比較出來的。」(原文已不可考)

其實這一年來,筆者在工作場合使用ThinkPad的時間是越來越少,基本上只剩下連接投影機做簡報、需要連接大量輸出入介面、或著長時間密集寫作的時候,主因就在於「使用者體驗」不佳,而構成使用者體驗的元素並不只有鍵盤。

- 只要看習慣微軟Surface和蘋果Macbook的螢幕,就會非常不習慣ThinkPad 25,吃飽沒事弄個平常根本用不到的觸控式螢幕,更造成擦拭螢幕的大麻煩。

- 機體沿用T470的ThinkPad 25實在是太笨重了,不好攜帶。

- 3:2比例螢幕有助於提昇工作效率,尤其是當需要分割畫面的時候。

- 當無須長篇大論時,Surface Book 2的鍵盤其實並沒有那麼難打。

- 只是看上網看文件,MacOS和Macbook的觸控板的結合,爽度無人能敵,這也是「Wintel」筆電至今仍看不到蘋果車尾燈的弱點,就算Surface也一樣(明明Surface Book 2這麼大台,觸控板卻還是小小的一片)。講的更極端一點,假若蘋果哪天想開了,打造出可以符合筆者最低要求手感的鍵盤,有些人大概就準備要跟Wintel筆電說再見了。

總之,在2019年底大和實驗室之旅的自由發揮時段,TPUser站長的「踢館」簡報結論,講的白話一點就是「ThinkPad最佳的使用者體驗將來自一台螢幕比例3:2的七列鍵盤機種(讓筆者回想起x31,滿滿的復古風)」,至於筆者個人還是偏好擁有傳統鍵盤的X1c。

但絕大多數的人畢竟「沒有比較就沒有不滿」,有多少筆電使用者會自動自發的在意自己眼前的電腦是否能夠發揮100%的生產力?更何況當這台筆電還是公司配發,還不是自己掏錢買的呢?近30年來ThinkPad鎖定的「企業戰士」族群,究竟還剩下多少、這些年來是否還保持同樣的工作型態呢?

最起碼,筆者自身就是個存在感微不足道的問號,連ThinkPad 25都想脫手了,如果科科有意趁機入手,歡迎聯繫筆者,不過也請不要期待會有跳樓大拍賣的價格。科科。

如果你對於硬體世界充滿好奇,想多了解這些別的地方看不到的觀點,不妨追蹤我們的最新訊息,填上email看看免費文章不吃虧。

15 則回應

比較出來有數據資料 而不是主觀的感覺嗎