今年對 AMD 應該可說是另一個高峰,不光只是 Ryzen 處理器與 RDNA 新架構的 Navi GPU 發表,更值得注目的是, AMD 搶下 Google 雲串流遊戲服務 Stadia 的客製化 GPU ,同時又陸續在 E3 前後確認再度與兩大家用遊戲機 Sony 、微軟再續前緣,以客製化方案作為兩者次代遊戲機的平台。

AMD 能左打 Intel 、右踹 NVIDIA 後,獲得遊戲機與初步的大規模商用雲遊戲的青睞,完整的半客製化方案與當前的遊戲生態圈是最大的關鍵, AMD 的半客制方案能夠提供 CPU 與 GPU 的一站服務,同時現在的遊戲市場已經越來越趨向由 PC 架構引領、以及以手機引領的 Arm 架構二元市場。

基於 PC x86 硬體架構的生態環境使 AMD 有機會脫穎而出

▲微軟與 Sony 皆在當前與下一世代遊戲機採用基於 x86 的平台

家用遊戲機硬體架構的變革始於第八世代,在此前世代的遊戲機多採用與 PC 平台的 x86 處理器不盡相同的處理器設計,然而第七世代遊戲機為了提供劃時代的視覺體驗,使用高度複雜的處理器,卻也增添內容開發商開發的難度,遊戲內容開發速度不理想,導致第七世代主機推出的初期市場反應不佳,也讓 Sony 與微軟規劃第八世代遊戲機做出重大決定。

雖然家用遊戲機與 PC 遊戲的生態環境與使用類型不同,不過基於 x86 發展的 PC 遊戲生態卻是不容忽視的,而對內容開發者而言,過往針對不同遊戲機平台與 PC ,需要具備不同的開發環境與工具,更增添內容開發的複雜度,這也使遊戲機業者思索是否該放棄過往專屬硬體架構、採納以 x86 作為基礎的硬體平台。

從第八世代到第九世代仍是唯一選擇

▲ Intel GPU 不到位、 NVIDIA 則缺乏 x86 CPU

在 2010 年左右的時空情境, Intel 擁有 CPU 與 GPU 技術,但 GPU 表現不足以達當時所需的水準,而 NVIDIA 缺乏 x86 CPU 架構,僅能配合其它 CPU 技術供應商,AMD 雖然 CPU 與 GPU 都稱不上最強,卻是唯一一家能提供 CPU 與 GPU 整體性能平衡的 x86 架構技術供應商,同時當時提出的客製化計畫,也讓廠商有能夠針對需求自定義的空間。

把舞台換到 2019 年的現今,有了第八世代遊戲機架構可升級的經驗,再度端看 Intel 與 NVIDIA 的情況仍與第七世代遊戲機相似,而 AMD 次代 CPU 與 GPU 架構也開始開放用於客製化計畫,考量整體現況,價格延續有助於跨世代的像下相容性,這也使得兩家競爭的遊戲機廠商再次選擇 AMD 方案。

全新方案架構戰力大升級

▲ AMD 在新世代遊戲機半客製方案提供全新的 Zen 與 RDNA

雖同樣源自 AMD 提供的客制方案,但從第八代遊戲機到第九代又跨越了 8 年時光, PC 產業變化也相當大,在第八世代的 CPU 平台,當時選擇是以低功耗、多核心為主的 Jaguar 核心,這原本是屬於偏向嵌入式與低功耗 x86 平台規畫的核心,整體性能與主流 PC 核心仍有顯著差異,但藉由遊戲機系統單純化與多核心分散,使其遊戲體驗維持一定水準。

而現階段即便歷經小改版,但 PlayStation 4 與 Xbox One 的 GPU 仍為基於 GCN 的 Polaris 的改版, Polaris 是當時 AMD 鎖定主流市場的 GPU 架構,但在兩款遊戲機系統不僅選擇不同的核心數量, PlayStation 4 使用 GDDR4 作為統一儲存記憶體,至於 Xbox One 初期則採用處理器內嵌高速 SRAM 搭配 DDR3 記憶體,兩者的概念仍有差異化。

至於第九代平台遊戲機的架構雖未公布完整細節,不過雙方都預計採用 Zen 架構與基於 RDNA 的新世代 GPU , Zen 將較原本的 Jaguar 有顯著的性能提升,有助讓下一世代的遊戲機在運算性能得以大幅提升,也能夠進行更複雜的內容運算。

基於 RDNA 卻支援硬體光線追蹤加速的神秘 GPU

▲當前的 Radeon 5700 系列並未支援硬體光線追蹤

不過值得注意的是,雖然當前業界推估兩款次世代主機會使用 Navi GPU ,從當前公布的資訊與遊戲機的成本來看,確實甫於 E3 正式發表的 Navi 在層級適合宜的選擇,以產品定位第一波 Navi 的 Radeon 5700XT 與 Radeon 5700 算是對應 RX580 、 RX570 ,不過 Sony 與微軟皆表示次代遊戲機可支援硬體加速的光線追蹤技術,這也等同並非目前看到的 Navi 。

由於兩款遊戲機正式亮相的時間還要遲至 2020 年末,兩款遊戲機的 GPU 是否完全基於 Navi 還不好說,至少有幾種可能: 1 、 Radeon 5700 系列的高階版或是強化版加入硬體光線追蹤; 2、 AMD 專為兩款主機晶片加入基於硬體加速的光線追蹤處理器; 3、 AMD 將在 2020 年推出同樣基於 RDNA 的高階 GPU 架構。

不過無論是哪一種可能,都顯示 AMD 當前針對遊戲機的辦客制方案投入相當多的資源,也使遊戲機業者能更提前以新架構進行硬體規劃,畢竟 AMD 也在財報中指出遊戲機對於 AMD 客製化計畫佔絕多數的收入比重, AMD 自然不可能放過這張長期且穩定的飯票。

取得 Google Stadia 基礎設施客製化 GPU 訂單的影響

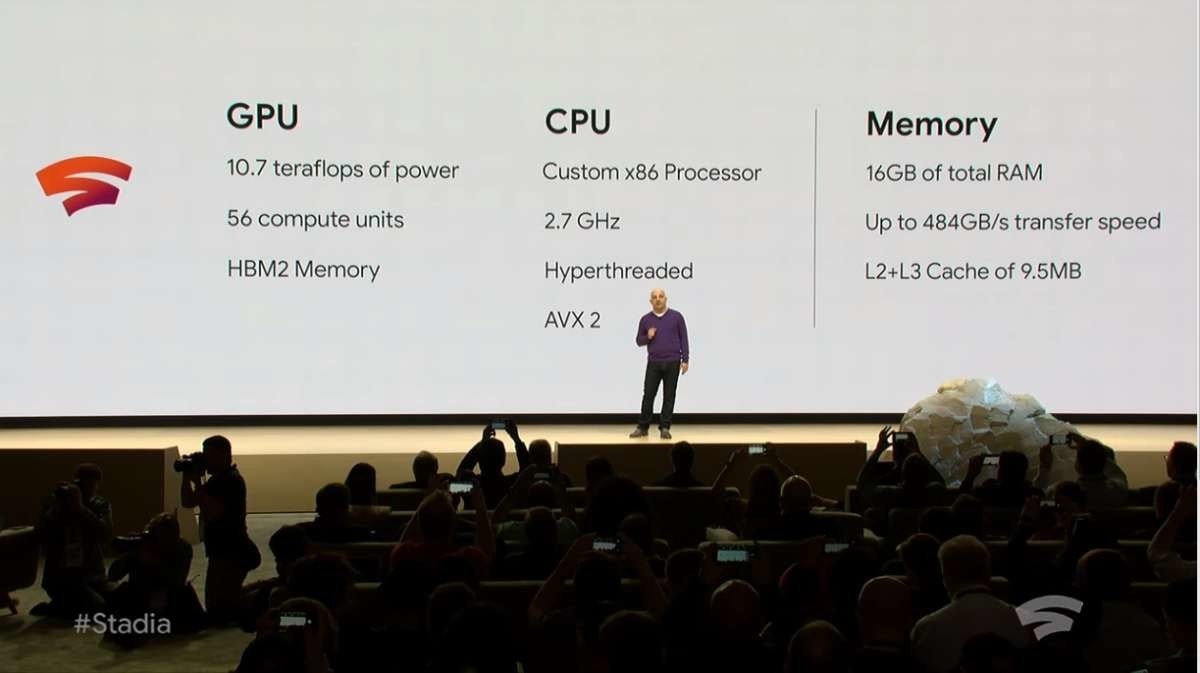

▲ Google Stadia 選擇 AMD 的客製化 GPU

今年 AMD 在遊戲產業還有一項突破,就是取得 Google 串流遊戲服務 Stadia 在 GPU 部分的訂單,雖然當前從資訊推測, Google 並非選擇新一代的 Navi ,而是 Vega 架構的客製化版本,不過 Stadia 標榜服務端的硬體會持續升級,這也代表 Google "理論上"將會持續使用 AMD 提供的 GPU 架構。

因為 Stadia 把自身的服務建構成一個獨立的開發環境,以消費者而言手編的裝置型態、規格並不是那麼重要,只須能夠穩定連接網路即可使用,由 Google 統一管理硬體架構與動態資源分配,進而使玩家不需要持續更新硬體,亦能在不同設備享受相同的順暢度與內容品質。

Stadia 的純串流服務,顛覆過往玩家必須購買指定硬體的框架,透過串流方式,搭配訂閱、買斷並行的方式,讓消費者可在多個裝置之間進行遊戲,且由服務端持續升級硬體,玩家也不會面臨如第八代遊戲機產品週期中間推出高規格版本的情況,對消費者而言,等同是訂閱了一台會自動硬體升級的遊戲機、不過基本上需要全時連網。

不過對於開發者而言, Google 等同透過 Stadia 建構了一個全新的開發環境與勢力,但從當前看到的情況,由於 Google 選擇 Vulkan 作為 API ,這項算是承襲 Open GL 的新世代 API 對於開發者並非大問題,且當時 Vulkan 就格外強調針對當前多核心與 GPU 運算強化,有助於發揮新一代硬體的效能。

▲ Stadia 的概念等同由服務商的提供遊戲機串流內容到消費者裝置上

雖然 Google 仍未鬆口客製化 x86 CPU 是否同為 AMD 提供,不過由於仍是基於 x86 架構,相較 GPU 的影響就沒那麼明顯,但選擇 AMD 平台對 Stadia 則是具備戰略意義的, AMD 平台的優勢不在於性能或是提供客製化,而是可接續當前開發者多半以家用遊戲機平台優先開發的模式,透過與家用遊戲機具架構一致性的近似硬體,使內容開發者相對容易開發。

在 GPU 特質具備共通性的前提,加上 Stadia 不像 PC 可以讓玩家針對特效細項設定, Stadia 初步看起來僅有解析度的差異,這也使開發者更容易像是在遊戲機平台開發內容一樣達到最佳化。

另外微軟的 Project xCloud 目前的細節僅知是透過大量的 Azure 串流 Xbox 的內容,為了便利性,微軟透過 AMD 平台作為基礎硬體也合情合理,另外雖然 Sony 並未透露關於雲服務的計畫,然而從多年前收購 Gaikai ,也可說 Sony 也即早就開始做準備,若未來計畫提供服務,繼續與 AMD 合作的機會也不低。

與三星 Radeon 授權合作擴大戰線

▲三星希望在高階處理器擺脫公版架構實現差異化

AMD 曾在多年前進軍行動設備 GPU ,不過決定退出市場後,該部門就易手並變成現在高通的 Adreno ,但近日 AMD 的授權計畫又把對象擴張到行動設備領域,宣布與三星合作,為其提供 RDNA 架構,使三星在未來可透過 RDNA 作為行動裝置的 GPU 。

這也顯現三星在現階段並不滿足於從 Arm 取得 GPU 架構的模式,畢竟就 Arm 當前的授權, Mali GPU 並不像 CPU 可僅授權指令集,只能從 Arm 規劃的微架構進行模組化調整,但這也意味著若其它競爭廠商願意,仍可付錢取得同級的硬體效能,也使得差異化變的不明顯,當前像是華為的 Kirin 與聯發科的 Helio ,也都有使用 Mali GPU 。

三星透過與 AMD 的合作取得 RDNA ,一方面可讓 AMD Radeon 重返行動設備、延伸其觸角,另一方面三星更可藉由 AMD 不直接進軍行動市場,與 AMD 攜手建構如同高通 Snapdragon 的 Adreno 或是蘋果當前自主設計一樣擁有獨一無二的 GPU 。

然而,這是否有助 AMD 藉機使 Radeon 與 Arm 處理器能夠整合創造出另一種勢力?如同當前 NVIDIA 正藉由搭配客製化的 Arm 架構 CPU 作為嵌入式平台,雖然 AMD 當前僅只有三星一個在 Arm 架構處理器的合作對象,不過不代表 AMD 永遠只會有三星單一客戶,也不能排除還有廠商循此模式打造基於 Arm CPU 與 Radeon GPU 的產品。

聽起來很奇怪嗎?一點也不,因為當前的市場變化相當大,現在 Arm 架構的性能也持續提升,但仍保有可在行動設備上運作的優勢,如任天堂的 Switch 就是採用 NVIDIA 提供的 Arm CPU 架構搭配 NVIDIA GPU 的 SoC ,若是 Sony 還有意再度投入掌上遊戲機,或是微軟也打算創作另一種更輕量級的 Xbox ,這會不會是另一種可能性呢?

對於 RDNA 進軍手機應用領域並不會太令人意外,當前手機的遊戲框架已經漸漸從 Open GL ES 轉入 Vulkan API ,而原本 AMD 自 GCN 之後,就已經是針對 Vulkan 最佳化的架構,不難想像 RDNA 亦已經是大幅強化對 Vulkan API 的架構,這樣的條件也呼應三星積極投入自主(亦或說是差異化)高階處理器發展的目的。

從遊戲機反攻 PC 進而一統天下?恐怕是想太多

▲筆記型電腦強調平台高度整合,也是 AMD 當前的弱項

也因為近期 AMD 陸續傳出好消息,讓不少人認為 AMD 有望從遊戲機作為起點,進而擴大在 PC 領域的佔有率,畢竟若因為遊戲機平台簡化開發商開發程序,確實有助於選擇全套 AMD PC 平台硬體的玩家有機會體驗到更好的娛樂性,但如果以當前遊戲市場的發展,卻又不完全是這麼一回事。

首先是當前 AMD 雖然有機會在桌上型電腦拓展勢力,但在筆記型電腦市場恐怕沒那麼容易,就 AMD Zen 架構問世以來,市場上採用 AMD 平台的機種仍然不多,主要還是由於在筆記型電腦領域, Intel 平台仍相對受到消費者信賴,撇除輕薄機種,即便是電競領域, Intel CPU + NVIDIA GPU 仍是較為主流的,亦或是 AMD CPU 平台亦有搭配 NVIDIA GPU 的組合。

會有這樣的情況,只能說 Intel 在筆記型電腦提供的整體解決方案相對完整許多,別說是筆記型電腦,就連 PC 主機板,也常看到 AMD 主機板搭配 Intel 的網路卡方案,更由於近年 Intel 平台高度整合,相對之下更容易設計出輕薄、省電的機種,也使得在表面上性能已非吳下阿蒙的 AMD 仍無機會在筆記型電腦翻盤。

其次是遊戲產業整體變化迅速,更在串流遊戲服務隨 5G 服務即將全面推出之後,已有預測者悲觀地認為未來的遊戲將走向訂閱加上串流的模式,取代現行遊戲是在主機端執行的玩法,若真的走到這一步,其實消費者端的硬體平台就變得不那麼重要,因為串流遊戲的重點僅在裝置端是否支援編解碼、是否具備充裕的網速。

▲ 5G 將是帶動下一代 PC 變革的動力,照片為高通 Snapdragon 8cx 原型機

筆者不敢斷言 AMD 的 CPU 與 GPU 在筆記型電腦、以及其 GPU 能在桌上型市場無法全面性的翻盤,但以短時間的發展, Intel 除了像是醒了一樣終於開始加速新製程處理器以外,也將推出獨立 GPU ,至於 NVIDIA 雖看起聲浪暫時有被壓過的跡象,但首先 AMD 的新一代 GPU 布局也還不完整,其次 AMD 在新技術的導入顯然是追著 NVIDIA 在跑的。

若回顧前幾年 AMD GPU 相關的應用發表,都可對應到 NVIDIA 在更早之前就提出的技術與服務,例如 GPU 虛擬化、螢幕更新率同步、多 GPU 高速互連介面,接下來的即時光線追蹤雖然 AMD 在 Navi 發表時避談,不過第十代遊戲機幾乎都已經提到將透過硬體加速支援,不難看出 AMD 在 GPU 領域並非領先者。

不過 AMD 藉由加入開放組織或是將技術開放,確實在某些技術的推廣較 NVIDIA 來的有利,例如初步更新到 DirectX 12 時的兩家相同世代的效率差異,以及基於 VESA 標準的 FreeSync 技術支援的顯示器數量明顯高過需要搭配專屬晶片的 G-Sync 、最終反而 NVIDIA 需要藉由相容模式擴大消費者的可用度。

同時在 PC 的世界,縱使 AMD 的 CPU 急速成長,不過由於前幾年與 Intel 的整體市佔有極大的差距,加上消費者仍可能有不愉快的使用經驗或是刻板印象問題, AMD 要能夠擊敗 Intel 勢必有所困難。

▲ AMD 雖不可能一瞬間扭轉當前由 Intel 與 NVIDIA 引領的 PC 市場、但仍能帶動競爭給予消費者更多選擇

至於與 NVIDIA 的 GPU 大戰又是另一種隱藏戰爭,畢竟遊戲娛樂只是 GPU 應用的一環, NVIDIA 雖僅有 GPU 單一項目,但在超級計算、專業繪圖、嵌入式、自動化等皆由多元的產品與單一的開發環境,這並非一朝一夕能夠建立出來的,縱使 AMD 當下野心勃勃,也並非就能夠因為有突破性的 GPU 就能馬上進軍這些領域。

更別忘了由於前些年 AMD 的 Radeon 雖靠著挖礦有不錯的銷路,但在遊戲娛樂仍不及 NVIDIA 的 GeForce ,尤其筆記型電腦領域若非與蘋果的合作成為 MacBook Pro 機種的獨立 GPU ,否則於一般 Windows 筆記型電腦 ,能看到搭載 Radeon GPU 機種的數量更是稀少。

不得不認同, AMD 藉著 Zen 架構以及 GPU 改朝換代到 RDNA 架構有著不錯的開始,不過除非當前 Intel 與 NVIDIA 完全不思長進,否則也不可能坐以待斃讓 AMD 全面突擊成功,對消費者來說,則可期待由於 AMD 近期的聲勢看漲,能夠迫使 Intel 與 NVIDIA 拿出壓箱寶,消費者也有更多的選擇性。

5 則回應

這裡還有第四種可能吧,那就是明年就是用基本上同一塊晶片或小幅改動,而這些家機所指的光線追蹤就跟能跑8K解析度一樣是極度誇大的說法,PS5設計師被問到細節時只提到用光線追蹤來算3D音效這種目前早就做得到的事情,AMD這次發表會上提到他們光線追蹤的策略提到他們的短期策略就是以軟體方式在GPU上跑,長期策略才是做和現在NVIDIA RTX一樣的事

以上這些不只是我的想法,專門分析遊戲視覺技術的Digital Foundry 也抱有一樣的懷疑 (DF在這個領域具有一定權威,他們在當時Xbox One 發表前還被Microsoft 請去獨家訪問透露技術訊息)