前情提要:電腦機殼內出現了Pentium II大彈匣,隨之而來的440BX晶片組「附贈」的AGP (Accelerated Graphics Port),變成筆者想要「找個東西插進去」的目標,開始了筆者與現今顯示晶片霸主NVIDIA的邂逅,在20年的時間內歷經了15張NVIDIA顯示卡 (AMD只有5張),更有幸躬逢其盛3dfx那短暫的3D遊戲王朝與「交棒」給NVIDIA的過程。

先簡單回顧一下這段個人電腦3D遊戲的里程碑。

- 1993年4月:先後歷練於LSI與AMD的黃仁勳,與其他2位來自Sun的成員,一同成立NVIDIA。

- 1994年:由數名SGI離職員工成立3dfx。

- 1995年底:3dfx推廣專屬的3D API (應用程式介面) Glide。當年就讀外文系的筆者,形單影隻的佇立於現在八德路順發所在地的現代生活廣場,站在某間代理Diamond產品的店家前,隔著厚厚的玻璃,雙眼傻呼呼的凝視著搭載NVIDIA初代晶片NV1、接上SEGA Saturn主機手把的Diamond Edge 3D,無限循環的跑著飛龍騎士,而且看多少次都不覺無聊。

- 1996年10月1日:3dfx發表Voodoo (巫毒) 獨立3D子卡,宣佈個人電腦3D遊戲時代的到來,3dfx在1996年E3電玩展,展示了15款支援Voodoo的遊戲,包含史詩級大作古墓奇兵。當年3dfx的市場佔有率是85%,相當於日後NVIDIA和AMD的總和。

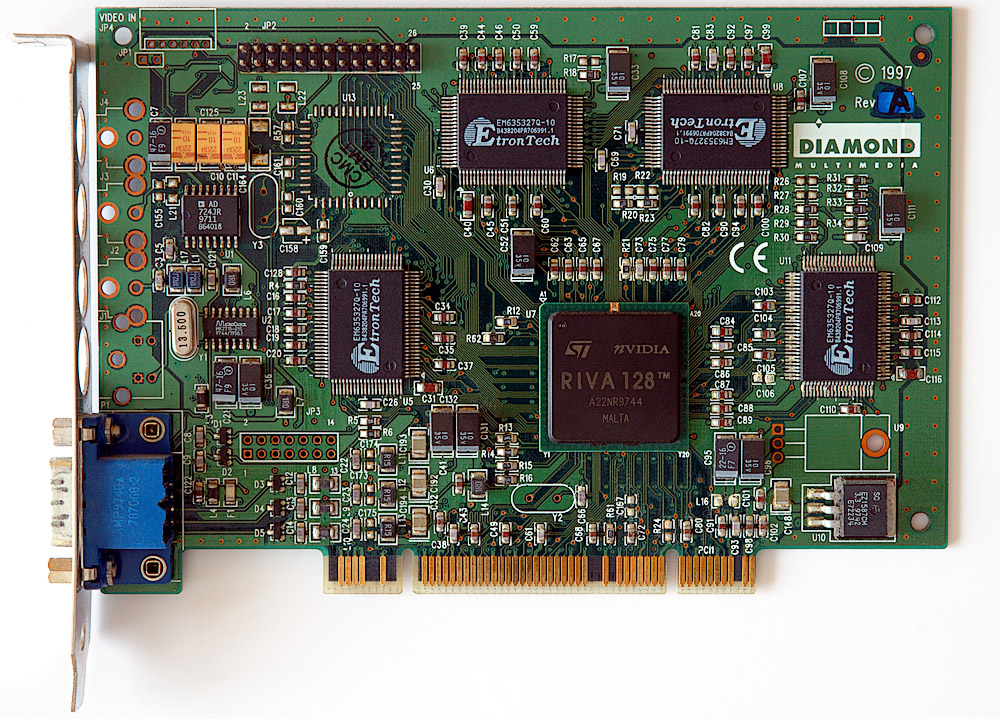

- 1997年4月:NVIDIA發表2D/3D單晶片Riva128,整體評價明顯不如Voodoo,而TANet連線硬體版開始有人為了推廣Riva128而狂熱筆戰,當然不包括「愛好和平、崇尚自由、背後永遠散發著愛與正義的光芒」的筆者。但不可否認的,Riva128是一個重大的里程碑,象徵適合個人電腦市場的低成本方案。

- 1997年8月:3dfx發表Voodoo Rush顯示卡,整合Alliance Semiconductor ProMotion AT25 2D顯示晶片,因嚴重的遊戲相容性問題,變成短命的悲劇產品。

- 1998年3月1日:3dfx發表Voodoo2獨立3D子卡,追加第二顆材質處理晶片,可單時脈週期雙材質貼圖。此外,Voodoo 2支援SLI模式,透過排線連接2張Voodoo 2,堪稱是當時最頂級也最昂貴的3D遊戲硬體火力。

- 1998年3月23日:NVIDIA發表具備雙材質處理單元的RivaTNT,支援32位元色深、AGP材質、24位元Z Buffer,不過整體性能仍不及Voodoo 2。

- 1998年6月22日:3dfx發表Banshee,是3dfx第一顆2D/3D單晶片,但只有1組材質處理單元,3D效能不如Voodoo 2,當然也沒有32位元色深和一堆有的沒有的功能。

- 1999年3月15日:NVIDIA發表RivaTNT2,終結了3dfx的霸權,Tom's Hardware的產品測試文章,最後還用這段話作為總結:希望NVIDIA這位新王者,不會像『舊王』一樣的懶惰。

- 1999年8月31日:NVIDIA發表GeForce 256,創造了GPU一詞,完全對應微軟DirectX 7.0與硬體座標轉換與光源功能 (Hardware T&L),並於當年10月11日發布,遠遠落後的3dfx就註定「西馬達 (日文)」了,萬劫不復。

- 後來3dfx那換湯不換藥、還是沒有32位元色深、擺明只想硬拼1600x1200解析度時、像素填充率滿足60 FPS的「Banshee 2」Voodoo 3 (但宣傳用的Flash網頁作的還蠻炫的),在2010年才姍姍來遲的Voodoo 5和Voodoo 4,「球員兼裁判」收購STB自己作顯示卡把客戶踢給NVIDIA,遲遲不開放Glide API授權,浪費太多資源在SEGA Dreamcast的開發案,為了搶Xbox訂單併購GigaPixel耗盡所剩無幾的現金等,都促成了3dfx在2001年1月宣佈破產,當年4月被NVIDIA併購的結局。

總之,筆者第一張AGP顯示卡,是在台中順發購入的華碩AGP-V3400TNT,取代了Matrox Mystique和3dfx Voodoo的雙卡配置,還不小心手賤玩超頻玩到遊戲畫面破格,差點活活嚇死。

回過頭來,3dfx在短短的五年內,將3D霸權拱手讓給NVIDIA,這過程有哪些值得科科們留意的弦外之音?

Voodoo失敗主因:成本、成本、成本

成本很重要很重要很重要:Voodoo家族最大的致命傷,莫過於「成本太高」,3dfx太晚推出單晶片解決方案 (即使用來對抗GeForce的Rampage / Sage也是多晶片架構),用到這麼多顆晶片,連同印刷電路板在內,成本會低才有鬼。

NVIDIA的Riva128之所以會受到歡迎,主因不外乎這是可以讓Dell和Gateway等品牌電腦大廠接受的廉價產品。更何況,當3D加速已經不再是屬於少數人的特權,而被升級成「基本人權」後,市場就更難以接受為了特定用途加購一張昂貴的3D限定加速卡,或著昂貴的多晶片方案。此外,對筆者來說,多出一張3D子卡和VGA線,不僅複雜化電腦的內部結構,對平日的螢幕輸出清晰度也有不利的影響。

巴著微軟和業界標準一定不會錯:在消費性3D應用的萌芽期,為了爭奪市場主導權,各方人馬或多或少都會自行定義3D API,但最終遊戲開發商仍難以抵抗作業系統霸主和業界公定標準的影響力。至於音效API那又是另一條世界線的另類故事了,下一篇會讓各位科科會知道誰是那位倒楣的受害者。

微軟Direct3D幫了一把

NVIDIA打從一開始就專心支援微軟Direct3D和OpenGL,而隨著DirectX和OpenGL的成熟化與普及化,原本只採用3dfx Glide發展的遊戲也一個一個棄暗投明,抵銷了3dfx Glide “low-level rendering function” 軟硬相互提攜的優勢。雖然3dfx藉由來自Glide的豐富經驗,膽敢宣稱自己的驅動程式享有業界獨一無二的DirectX與OpenGL相容性 (不可否認,有好一段時間的確如此),但沒搞好跟微軟和OpenGL架構評審委員會的關係,後果就如同各位老人事後所看到的,想自行亂搞的顯示晶片廠商是很容易被軟體霸權活活婊死的。微軟也曾這樣偷偷整過NVIDIA,弄啥24位元Pixel Shader精確度,讓ATI在R300世代一舉躍升成NVIDIA最強大的競爭對手。

寫了這麼多,字數又破表了,那麼各位科科難道不會好奇,3dfx被NVIDIA併購後,相關的技術究竟跑到哪裡去了?

事實上影響非常深遠。3dfx原先代號Sage的Hardware T&L,幾乎投胎轉世為NV30家族的一部分,GeForce FX的FX,據傳就是用以紀念3dfx,而讓NVIDIA從ATI手上奪回技術優勢的NV40,最具關鍵性的Pixel Shader部位,更是源自於從未面過市面的Rampage、由前3dfx的架構副總裁Emmett Kilgariff所操刀設計。

「巫毒」精神不死,不但融入NVIDIA,更依舊存活於我們這些快被時代拋棄的老骨頭的心中。

至於GPU後面幾年以NVIDIA和AMD彼此互毆為主軸的發展,如果科科晚上睡不著覺,就來硬啃筆者在友站科技新報的長文吧,科科。

未完待續:下集「硬科技:光華電腦DIY回憶錄之科科科科的淫笑卡... 音效卡(上)」

41 則回應

(應該沒有記錯)

當年好像是要玩NEED FOR SPEED

以前PS模擬器剛出現時,本以為當年的電腦配備以足夠應付

當年用賽揚400跑VGS還會lag