前情提要:筆者總算實現「CPU超頻大業」並成功奪取精神與效能的雙重勝利,但電腦跑得夠快 (當然不能跟今日比) 是一回事,要如何讓「靈魂之窗」看的爽快又是另一回事,繼搞定CPU和記憶體後,接著電腦升級的重點,就轉向正處於3D萌芽期的顯示卡。

在DVI、HDMI、Display Port等數位訊號影像輸出界面和LCD螢幕普及後,才開始接觸個人電腦的科科們,可能很難想像在只有D-Sub界面和笨重CRT (陰極射線管) 螢幕的年代,要追求清晰且穩定的電腦畫面,是多麼吃力不討好的一件事。

CRT電腦螢幕動輒需要「熱機」個十幾分鐘,畫面才會穩定下來,接著還得耗費時間撥弄難用至極的螢幕調控界面,去調整長度寬度和一堆有的沒有的,還不打緊,最讓人想吐血的,莫過於顯示卡上或顯示晶片內建、用來進行數位轉類比訊號的RAMDAC (隨機存取記憶體數位類比轉換器) 與D-Sub線材,一旦品質不佳,你就會坐在電腦前面沉浸於「模糊的美感」,然後時間一久,眼睛就開始發出聽不見的哀號。

假如顯示晶片沒有內建RAMDAC,可透過採用高品質的外部RAMDAC來彌補 (例如S3 968搭配晶片封裝如藍寶石般美麗的IBM RGB524 RAMDAC) ,也就算了。但是被Intel喊得很大聲的摩爾定律,彷彿神諭般的告示天下「晶片都要慢慢融合在一起」,繪圖晶片整合RAMDAC以降低整體成本,絕對是不可阻擋的大勢,筆者使用的S3 Trio64V+顯示卡也就被宣佈放棄治療了,只能去花錢去找張被公認具備清晰訊號輸出的替代方案,飽受荼毒的雙眼,很快的就緊盯著2D王者:Matrox的第一代Millennium。

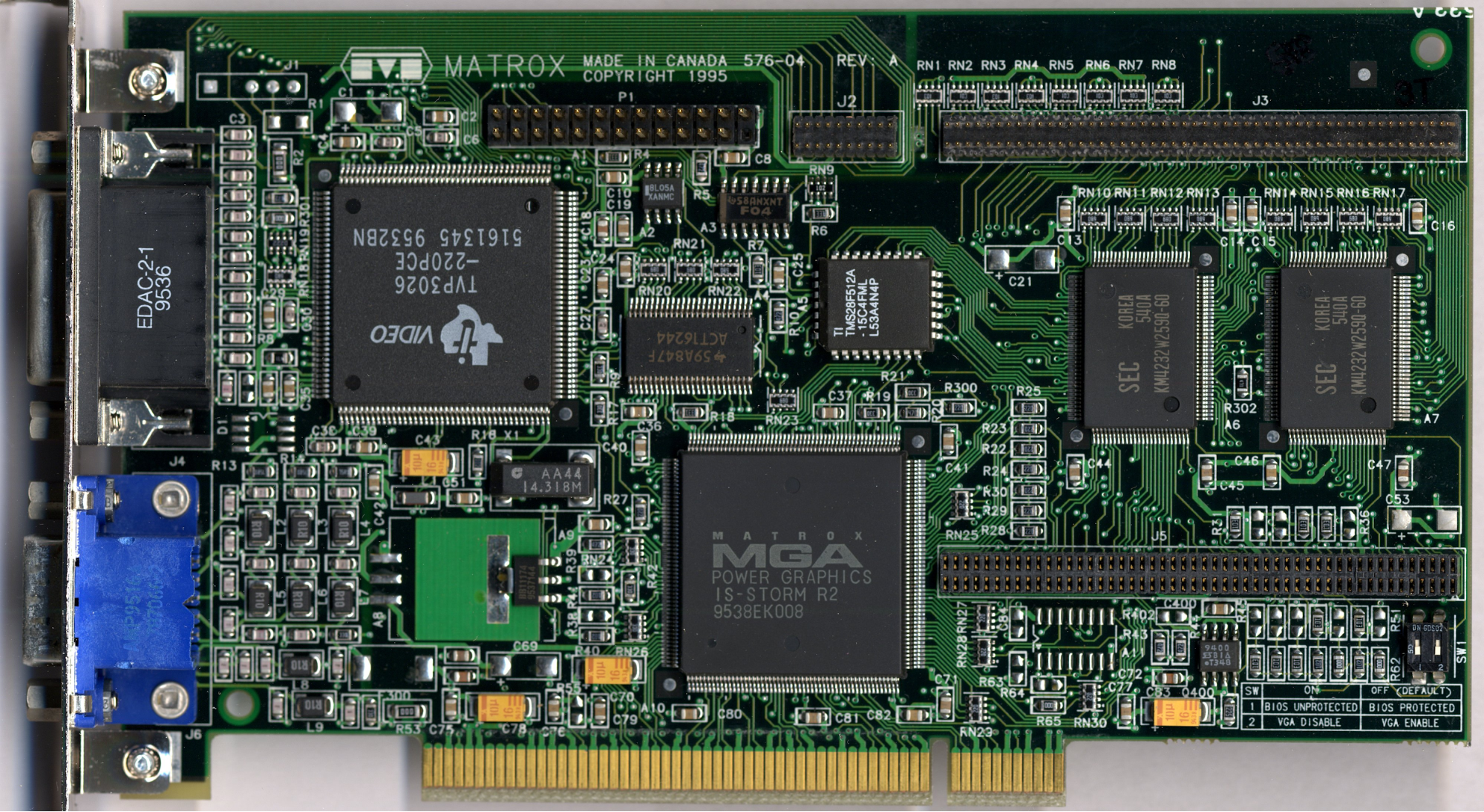

但這張具有來自TI的高品質RAMDAC (TVP 3026-220 BPCE)、先進的Samsung “Window RAM” (擁有EDO存取模式、並內建視窗加速運算電路的改良型雙埠VRAM) 的「2D王者」,價格可不便宜,印象中是「三萬日幣」等級,也就是起碼台幣六七千左右,如果當時沒有老爸的私下贊助,一個已經在CPU主機板記憶體的軍備競賽中「散盡家財」的窮學生是根本買不起的。張震嶽的曠世名曲「爸爸我要錢」在1998年才發行,代表筆者足足領先時代一年 (誤),雖然筆者只是買張顯示卡的宿舍宅男,不是買帽子和洋裝給新認識女生的公子哥兒 (淚)。

當Matrox Millennium裝入機殼後第一次開機載入Windows 95,那清晰度、顏色表現和拖拉視窗的順暢度,只要看一次就永遠回不去了。但諷刺的是,這張Millennium並沒有陪伴筆者很長的時間,就因為肖想3D功能並改善電腦散熱風流 (Millennium有點長),在1998年的夏天,被同樣系出Matrox的Mystique取而代之。即使Mystique沒有分離式RAMDAC和Window RAM (畢竟是低階產品),但訊號輸出和視窗效能依舊維持著無可挑剔的高水準。

後來經過好一陣子的實驗,證實Matrox的3D技術真的只是聊備一格的雞肋,1998年底,筆者痛下決心,低價購入規格已經落伍的3dfx Voodoo以一勞永逸的克服電腦不能暢玩3D遊戲的宿疾,Matrox Mystique就這樣跟Voodoo搭配,—直到下一波的超頻歪風:在1998年,由於低時脈Pentium II產品的貨源短缺,Intel一度將0.25um製程的Pentium II 400MHz和Pentium II 450MHz產品,降低規格為Pentium II 266MHz (序號SL2W7) 和300MHz (序號SL2W8) 銷售,以及隨著超傳奇長壽晶片組440BX「Seattle」的問世,奠定了筆者的個人電腦,邁向真正第六世代x86處理器的時程。

筆者不禁回想起當年社團學弟的吐槽:你總是為了貪小便宜而升級電腦,這樣對你的人生妥當嗎?廢話,當然很妥當呀,不妥當也得給我妥當啊。各位科科你們說是吧?

未完待續:下集「硬科技:光華電腦DIY回憶錄之邁向第六世代x86處理器」

28 則回應

只是當時的driver不是很OK,直到修正版才看到驚人的畫質。。那時候螢幕還是配MAG,sony特麗霓虹映像管

當年要古墓奇兵的蘿拉不lag

就得靠他