科技並非靜滯的,除了持續提升農作物的品質、產量、氣候韌性、以及原料精煉的轉換率,生質塑膠也積極地拓展替代來源,例如從藻類、木質纖維來取代,而未來最令人期待、含金量極高的,就是從農業廢棄物中來提取,而這又是另一個循環經濟的體現。

本文作者劉晏丞,一個前奧美人,很早就知道綠色、環保、愛地球的重要性,但是做的卻很少。用很多時間才學會幽默,懂得分辨價值與價錢,了解生命與生活的差異,開始享受減法的生活。正在練習說服更多綠色企業學習整合性的綠色行銷策略也是綠學院的綠色帶路人。

原文《環保流言終結者—生物可分解塑膠真的比較環保嗎?》刊登於綠學院,INSIDE 獲授權轉載。

上一篇文章《一篇關於生物可分解塑膠的腦補文》我們系統性地更新了大腦長久以來的過時知識,我們發現原來生物可分解塑膠只不過是生質塑膠家族三大成員的其中之一,「生物可分解塑膠」偏向取代一次性、拋棄性的塑膠製品;另一個家族成員「生物基塑膠」則比較耐用,可取代傳統泛用塑膠;而年紀最小的「要能生分解、又含生物基的塑膠」,則是歐洲現在的當紅炸子雞。

有趣的是,文章上架之後,有許多人留言他們都買過這些生質塑膠的產品,但是體驗很差,東西不是爛掉就是破掉,我看了之後真是哭笑不得,因為這其中有好多好多誤解。

所以今天我們就來破除三個我們對生質塑膠的刻板印象,以及要如何從諸多「宣稱環保」的商品中,避開地雷、挑出真真正正的好東西。

刻板印象一:生質材料沒有自己的回收體系,最後還不是拿去焚化爐燒,說環保都是騙人的啦!

有一種批評的聲音是,臺灣的回收體系並未包含生物可分解塑膠製品,因此當它們被丟後,非但不會被回收,下場還不是跟其他垃圾一樣,被送去焚化爐燒、哪有比較環保?!

好吧,我們把這個疑問拆成兩部分說明應該比較好理解。

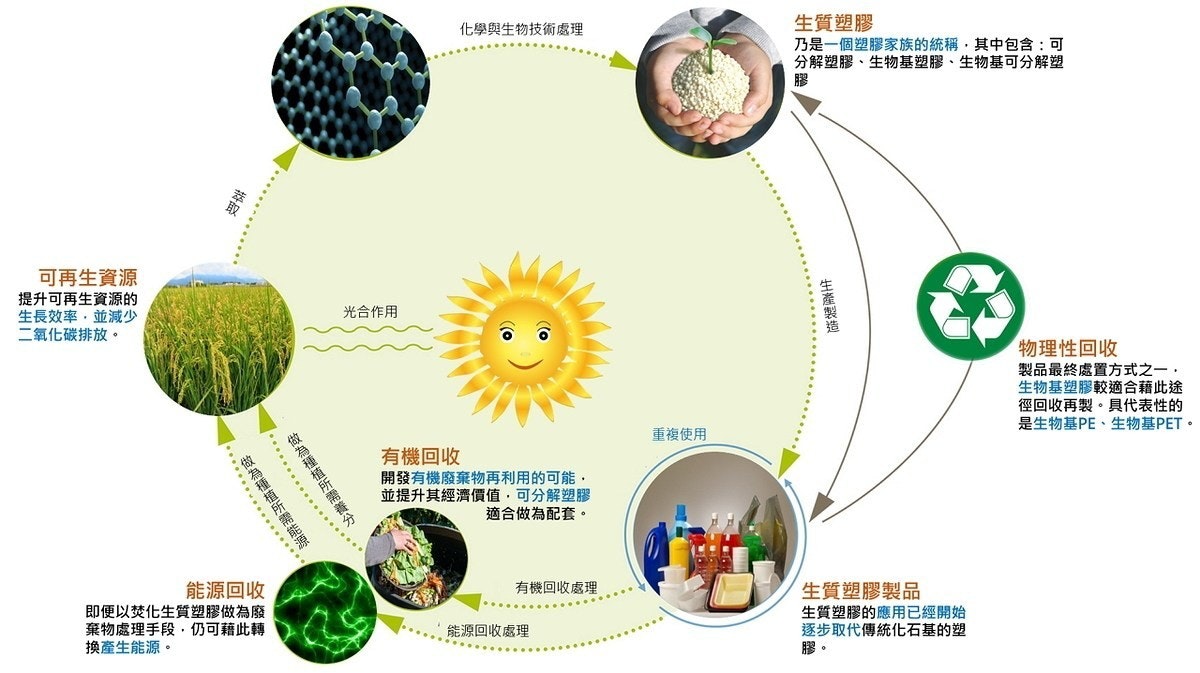

首先,生物基塑膠除了來源含可再生資源(Renewable resources)而不全然是化石資源之外,其餘都跟傳統塑膠一樣,舉例來說:生物基 PE 跟傳統 PE、生物基 PET 跟傳統 PET 是可以一起回收再製,不會有問題的。如下圖,當我們從可再生資源(如: 植物)萃取、轉化而形成生質塑膠,再加工製造出塑膠製品,例如:用生物基塑膠作的耐久製品很適合重複的、長時間的使用,一旦不堪使用,透過現行的物理性回收處理,便可成為再生塑膠來循環利用。

再例如那些生物可分解塑膠製品,理想中,他們最佳去處是隨含碳廢棄物一併進入堆肥處理,在這系統中它們非但不是垃圾,相反的,歐盟把此一處理定義成一種「回收」,因為透過有機轉換,它們將成為具經濟價值、可再利用的肥料。

即便上述的生物基、生分解塑膠製品沒能回收而是被焚化處理,也不會是種浪費,反倒透過質能轉換將這些生質塑膠變成了能源。而不論是循環過程中所產生的養分或能量,終將透過種植而再次回到可再生資源身上,同時,循環過程所逸散出的二氧化碳,也會透過行光合作用而重新固碳回植栽。

這個完美的封閉式循環將不再增加環境負擔。要達成這個理想,必須仰賴更多樣、更成熟的生質塑膠,雖然近年已有初步成果,但更多是待開發的,這從歐盟最新科研架構 Horizon 2020 中,對發展生質材料的重視便可見一斑,而商機也就隱藏於此。

刻板印象二:臺灣土地這麼少,蓋太陽能板就夠可惡了,生質塑膠還來與民爭糧!

許多關心糧食問題的人士一聽到高科技、生質塑膠就覺得反感,主張生質材料使用糧食作物,就是與民爭糧。的確,現行技術中,使用玉米、馬鈴薯、樹薯、或甘蔗這些富含醣類的作物來製成生質塑膠是最高轉換率、低成本的做法,但這跟與不與民爭糧卻是兩碼子事啊!

就拿德國經驗來說吧,該國 2015 年研究指出,2014 年全球生質塑膠總產能為 170 萬噸,即使全部產出,所需使用的總農地面積為 68 萬公頃,這佔全球總農地面積 50 億公頃的不過萬分之一,生質材料的發展我們可以謹慎,但不必過度擔心,否則不就掉入綠學院文章一直在講的,「只談感情不談邏輯」了嗎!

更重要的是,科技並非靜滯的,除了持續提升農作物的品質、產量、氣候韌性、以及原料精煉的轉換率,生質塑膠也積極地拓展替代來源,例如從藻類、木質纖維來取代,而未來最令人期待、含金量極高的,就是從農業廢棄物中來提取,而這又是另一個循環經濟的體現。

若說當今社會有什麼糧食危機,那也是人為操作的不均、而不是總量的不足啊。

刻板印象三:環保鞋一段時間沒穿鞋底就碎裂崩解,生質材料的產品就是劣質!

確實不少人都有過這種糟糕的使用經驗,幾年前我也買過一雙「會解體」的環保鞋,因此能體會這種刻板印象的感受。不過我們上一篇文章就提到,每一種生質塑膠都有它適合的應用,例如:可分解塑膠既然強調快速分解,那你拿它去做需要耐久性的鞋材,不是自找麻煩嗎?非但無法彰顯材料的優勢,反而讓它變成商品的致命缺點。錯的是誰?是不懂應用材料特性的產品設計者啊!

目前臺灣就充斥著未經檢驗、未取得認證而自我宣稱可分解、可堆肥、天然環保的假製品,最常見到的偽冒種類有以下兩種:

- 以傳統聚乙烯(PE)塑膠為主,摻混有機或無機物:最常見的就是在 PE 中加入澱粉、纖維、或碳酸鈣等,這類製品唯一的優點是降低化石資源的使用,但由於 PE 本身是不分解的,它並不能透過添加這些有機或無機物就達到可分解、可堆肥的條件,所以並不該宣稱可分解的。

- 使用裂解劑(OXO)的塑膠製品:OXO 是一種塑膠添加劑,製造商宣稱只要添加少量的裂解劑至傳統塑膠中,便可藉由氧氣、陽光、熱力和壓力等相互作用,使傳統塑膠快速分解。然而這說法在國外早已被證明不實,因為它的效果充其量就是把完整的塑膠給崩解、粉末化,但這反而會引發難以控制的塑膠微粒之禍,造成的污染遠甚於隨意拋棄。歐盟在 2018 年初已正式做出結論,籲請各會員國針對 OXO 添加劑進行管制或禁用,同時美國也有超過 150 個企業與團體正在推動禁用。

看到這裡你一定會想,生質塑膠在外觀上與傳統塑膠並不容易區分,那我到底該怎麼辦呢?其實,為了使消費者能輕鬆辨識,在國外針對生物基塑膠、生分解塑膠都已建立好專屬的識別標章。下一篇,我們將針對國內外標章系統進行介紹,並比較不同國家的塑膠政策,藉此揭露當今臺灣限塑政策的盲點,並提出改善的對策。

6 則回應

這段解釋太含糊了,「透過質能轉換變成能源」?怎麼轉換?垃圾焚化後的底渣沒聽說還可以拿去作種植方面的應用,而且如果二氧化碳也能輕易透過光合作用回到植物身上那幹嘛要呼籲全球減碳?

為什麼硬要用塑膠?就減少不要用塑膠很難嗎?

產地也是 石油只能靠產油國

植物大家都可以自己種