對於持續關注客製化耳機市場的玩家來說,由 Sony 第五代耳型職人松尾伴大於 2014 年離開 Sony 音響部門創立的 Just Ear 並非新面孔,但要一窺其產品對於日本以外的耳機愛好者卻相當困難,當時在人力的限制下, Just Ear 並不接受日本外的訂單,但 2017 年 Sony 集團資源重整, Just Ear 改掛 Sony 品牌後,今年起, Just Ear 也終於面相亞太市場開放訂購。

雖然成立至今已經達 4 年之久,不過不同於許多資源豐沛的客製耳機品牌能夠每年推陳出新, Just Ear 現今的產品線嚴格來說僅有一種單體配置、兩個不同的型號,能夠接受日本以外市場訂購的則是提供三種基礎調音的 XJE-MH2 ,這次也由台灣 Sony 提供三款不同音色的 XJE-MH2 樣機進行體驗,同時 Sony 還一併提供了當家旗艦播放機 WM1Z 搭配。

正式介紹產品前,更需要了解的是松尾伴大先生的經歷,在 Sony 發展耳機的歷程中, Sony 內部有一項無冕的職稱,或說是尊稱,稱為耳型職人,這是對專精於人類耳型研究的開發者的一項尊稱,先前經常訪台的投野耕治先生是第五代職人,而參與 MDR-Z7 與 MDR-Z1R 開發的則是六代職人潮見俊輔,也同時是松尾伴大先生暫離 Sony 音響部門後繼任的新生代職人。

松尾伴大先生在任職 Sony 期間,參與許多指標性耳機的開發,且類型相當廣泛,從入耳式的 EX90 、 EX1000 ,到耳罩式的 MDR-1 、 XB 系列重低音耳機等產品,松尾先生皆作為幕後推手參與研發過程,而類型多元也成為松尾伴大先生的最大特質,同時也反應在 XJE-MH2 三種個性迥異的調音之上。

就松尾先生個人的說法,在參與 MDR-EX1000 開發的過程中,他也在機緣之下開始接觸客製耳機的市場,當他進一步了解客製耳機的特質之後,就燃起開發客製耳機的興趣,也毅然決然參與公司的內部創業計畫,暫別 Sony 音響部門創立了 Just Ear 。

也因為要進行客製耳機開發,他開始接觸助聽器廠商 Tokyo Hearing Care Center ,而在與聽力師的交流中,松尾伴大先生才發現人的耳朵結構遠比他既有的認知還復雜,但對他而言這也是過往未曾涉及的領域,開發客製化耳機的歷程遠比他設想得更為複雜且具挑戰性。

他最初的想法是希望能夠以他最熟悉的單一大口徑動圈單體作為客製耳機,因為松尾伴大先生認為大口徑動圈單體才能呈現自然且廣泛的音域,尤其對於低音域部分有極大的幫助,但他也發現在有限的客製耳機空間內難以配置 16mm 單體,最後才選用較小口徑的 13.5mm 單體搭配平衡電樞,呈現他理想中的聲音。

同時松尾伴大先生過往的工業設計經驗不允許他個人在設計上有所妥協,松尾先生期許他的客製耳機從裡到外都要獨一無二且美型;他看到市場上絕多數的客製耳機側面就是一塊平整的材質,然後印上個人化的標誌,卻缺乏識別性,松尾伴大先生希望他的客製耳機能夠有一眼就看出"啊!是 Just Ear "的設計感。

松尾先生在顧及外觀與聲學結構後,考慮以傳統客製耳機的結構,使用動圈單體會造成耳機相當肥厚,最終以鋁合金製成的動圈單體模組鑲入客製耳膜之中作為 Just Ear 客製耳機的外型,且為了搭配湖水色的樹脂材料,在嘗試配色後推翻原本最早使用銀色的金屬原色,改以更搶眼的金色搭配,構成了現在大家所看到的 Just Ear 耳機外型。

當然採用金屬製成的動圈單體模組也並非只是虛有其表,這更是松尾伴大先生為 Just Ear 客製耳機結構專門開發的 BAN-Dynamic 混合式單體技術的一環;先前提及到,松尾先生最終選定透過動圈與平衡電樞單體構成聲學結構,但不同於市場上圈鐵混合設計會搭配分頻線路,松尾先生的 BAN-Dynamic 則改用聲學自然衰竭的方式作為分音的手段。

以多單體設計的邏輯來說,為針對不同頻率發聲的單體進行分頻可說是相當基本的,以過往多平衡電樞耳機而言也是相當常見,這也是由於單一個平衡電樞能呈現的音域有限,需要多單體堆疊,加上避免單體發出不適合的聲頻的聲音,也由於都是平衡電樞單體,聲音的基本特性大致近似,然而在圈鐵混合耳機,藉由分頻器幫單體分頻就不見得是好主意。

這是由於動圈單體與平衡電樞單體兩者先天的聲音特性不盡相同,在多數的邏輯當中,平衡電樞多作為中、高音域發聲,而低音域交給動圈單體負責,然而若分頻器設計失當,則容易導致在特定的音域僅剩下動圈或是平衡電樞的聲音,又在部分的音域呈現兩種單體重疊的第三種風格的聲音。

既然採用圈鐵混合結構,松尾伴大先生構思該如何避免兩種不同性質單體產生不協調的聲音,最終開發了名為 BAN-Dynamic 的專利結構與做法,僅透過物理聲學的方式,使聲音進行自然衰減的分頻,而松尾伴大先生將人聲以及較人聲更高的音域交由平衡電樞單體,低於人聲音域的聲音則由動圈單體負責。

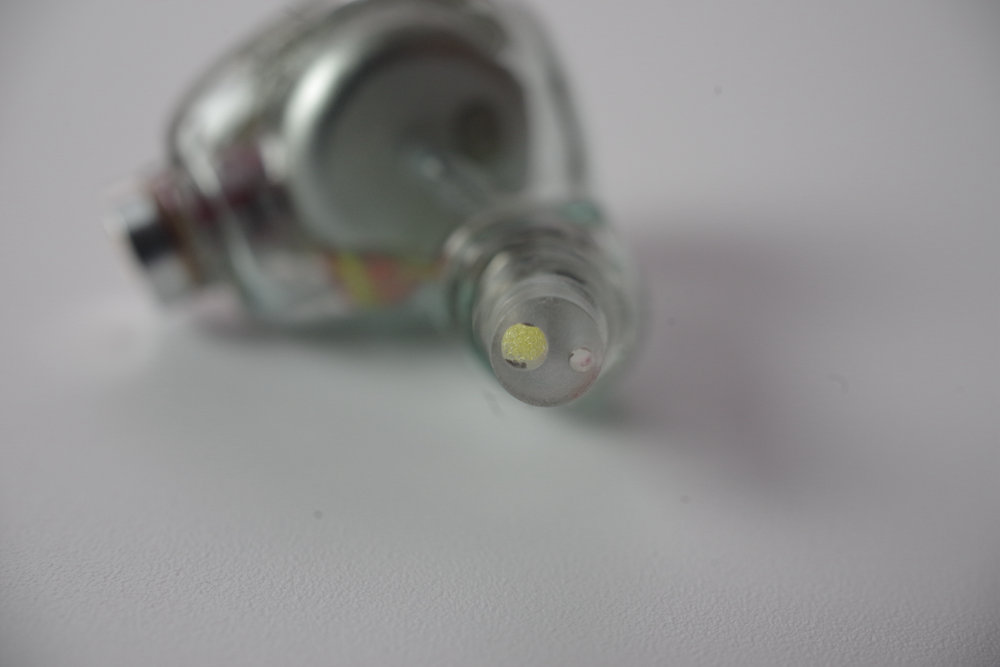

在此次的試聽用公模亦可看到 Just-Ear 獨特的單體與導管配置方式,平衡電樞單體較常見的客製化耳機異常的貼近開口,導管處具備聲學材料,而動圈單體模組則以較常規更細的導管,若仔細一看,內部還有獨特的彈簧(當初在日本耳機祭看到的版本為紅彈簧),這樣的配置亦是 Just Ear 的獨門絕活。

對於不少客製化耳機而言,消費者最擔心的就是客製化之後的聲音與當初的試聽機產生落差,這部分會牽涉到許多的情況,但扣除單體本身的匹配性、機內線材批次、焊接等因素以外,更常因為單體配置與內部導管之間的干涉與配置,導致客製化後的成品聲音在種種因素下與試聽用的公模產生差異。

尤其在多平衡電樞單體客製耳機,還須遷就不同耳型可提供的單體配置空間有限,導致每一副客製化耳機的單體無法如非客製耳機以特定的角度排列在固定位置,有時甚至會影響聲音導管的角度與長度,只要長度略有變化、導管角度有些許的彎折,都可能會是影響耳機聲音表現的變因。

松尾伴大先生的作法是使用精簡且有規劃的單體配置方式,使客製耳模內的空間能夠較一般多單體客製耳機更容易利用,畢竟僅有單一且主要負責人聲音域的平衡電樞單體,可使單體極度靠近耳膜前端,搭配比常規客製耳機使用更大型的廣音域動圈單體構成主要的背景聲,以兩個單體發出不遜於多單體般的聲音與立體感。

平衡電樞的短導管與動圈單體搭配的含彈簧的彎曲長導管,將在客製化後維持與公模試聽機相同的長度與深度,動圈單體內的彈簧使這條細長的導管呈現自然的彎曲音腔,不會因為導管彎折而出現影響聲音傳導的銳角,如此一來,在不同的耳型當中也不會因為合適放置動圈模組的位置變化使導管長度不同,這也是松尾伴大先生強調他只有把握控制好雙單體的重要原因。

至於線材的部分,是使用由 Sony 所開發出的無氧銅素材,也強調從傳導特性、柔軟度與耐用度等,皆為松尾伴大先生精挑細選,同時也未沿用 Sony 市售耳機的線材結構,獨特的 L 型 MMCX 插頭也非常見的 90 度,在配戴時亦可減少線材前端的扭曲,也不用像部分耳機須在前端加入定型鐵絲,舒適性也是這條線材的重點。

回歸耳機本身, Sony Just Ear XJE-MH2 最大的特色,可說是透過相近的單體組成,搭配同調音的方式,還原三種不同個性的 Sony 指標性耳機的聲音風貌,而且無論是哪一種聲音類型,也都與原本作為調音參考藍本的耳機結構大為不同。

根據松尾伴大先生的說法, Listening 的參考藍本正是他參與開發的 Sony 最後一款純動圈旗艦入耳式耳機 MDR-EX1000 ,至於 Monitor 則是以日本錄音界的基準耳機 MDR-CD900ST 作為參考藍本, Club Sound 的風格也是以同為松尾伴大先生參與開發的電音系列耳機 XB 系列當成基準。

然而三款作為藍本的耳機系列有兩款是耳罩式耳機,而 Listening 的參考藍本又是一款採用 16mm 純動圈的入耳式耳機,無論哪一款都與 Sony Just Ear XJE-MH2 的 13.5mm 動圈搭配平衡電樞相差勝遠。

不過或許也是由於松尾伴大先生作為前一世代耳機主要開發者,這三款不同的調音竟然真的呈現宛若對照的三款耳機藍本的聲音風範,當然這邊指的不是 1:1 的完全還原,而是基礎的音色、調音的走向皆與參考藍本極度的相似,但從耳機的外觀卻完全看不出到底在哪做了調音設定,這也可說是 Just Ear 的獨門絕活。

Listening 實現了 EX1000 寬廣、低頻適度且略帶中頻飽滿的音色與調性,且在配戴與彈性方面也較結構特殊同時使用特殊交換端子的 MDR-EX1000 便利許多,不過相較使用純動圈單體的 MDR-EX1000 , Listening 也由於加入平衡電樞的關係,能夠承受的功率較低,不建議搭配低增益下控制力較差或是功率輸出過大的播放機與耳機擴大器,避免高頻破音。

Monitor 則保有未經修改的 MDR-CD900ST 為人聲監聽而生的風範,嚴格來說, MDR-CD900ST 並不是一款很端正、中性的監聽類型耳機,其中頻人聲部分有著在當時極高的密度與前靠,但同時在低頻的表現相當鬆散,背景樂器等也較為薄弱, Monitor 卻能有著極度接近的中頻飽滿感,人聲表現亦是三款中密度最高的類型,但整體聲音前靠且音場也較小。

Club 則有著 MDR-XB1000 、 MDR-XB900 的低頻特質,當初這兩款耳機推出得到相當兩極的評價,作為主打電音與低頻的耳機,這兩款耳機的聲音乍聽之下是偏軟、緩慢的風格,不過這卻是由於單體需要合適的驅動搭配,而 Club 在搭配 ZX300 與 WM1Z 也會呈現兩極化的低頻,但相同的是低頻的速度都略為偏慢,且有獨特的回音感,人聲也較薄、後退。

同時在交叉搭配 WM1Z 與 ZX300 比較,更發現 Sony Just Ear XJE-MH2 對於前端調音的特質反映相當明確,除了顯露出 ZX300 單端細膩度與資訊量遠不及 WM1 系列的單端輸出特性以外, ZX300 三頻較為均衡、低頻略多且整體音場較大的特色,與 WM1Z 中頻渲染、飽滿同時資訊密度極高,但搭配同樣強調中頻的 Monitor ,筆者就顯得人聲密度高到有點噁心了。

當然在不同的時空情境之下,這三款耳機的素質也更勝作為藍本的版本,畢竟 Sony Just Ear XJE-MH2 開發的時間點已經是 MDR-EX1000 之後,無論在素材、單體、線材等條件都更為先進,不過耳機的鑑賞畢竟是因人而異,與其說表現是否達到多少價位的水準,更不如說能否認同松尾伴大先生作為藍本的三系列耳機的風格。

到了一定價位的客製耳機,比的已經不再是能呈現多廣泛的音域,而是在於聲音的整體表現是否與預期相同,同時還有客製化過程中的精度能否吻合耳型,當然還有更重要的是與試聽機之間的落差越少越好,這些也是 Just Ear 品牌所強調的價值。

當然筆者這次試聽的公模版本仍會與製作完成的客製化聲音還有差異,根據松尾伴大先聲的說法,屆時低頻的表現會更飽滿,並有更好的高頻延伸感,同時配戴的舒適性也會更好;這樣的定價雖在客製耳機當中也算高價位,但能將熟悉的 Sony 耳機樣貌化為獨一無二的客製化個人耳機,也是與其它客製耳機不同的品牌價值。