為了歡慶以音訊產品起家的 Sony 70 歲,今年 IFA 展會宣布三款 Signature 系列的音訊產品,分別是高音質隨身播放機 NW-WM1 ,久違的鑑賞級旗艦耳機 MDR-Z1R ,與 Sony 史上首款專為耳機設計的擴大機 TA-ZH1ES 。由於三款產品皆有複雜的開發背景,故決定針對三系列產品分開介紹,首先就是主打回歸 Walkman 初衷的 NW-WM1A 與 NW-WM1A 。

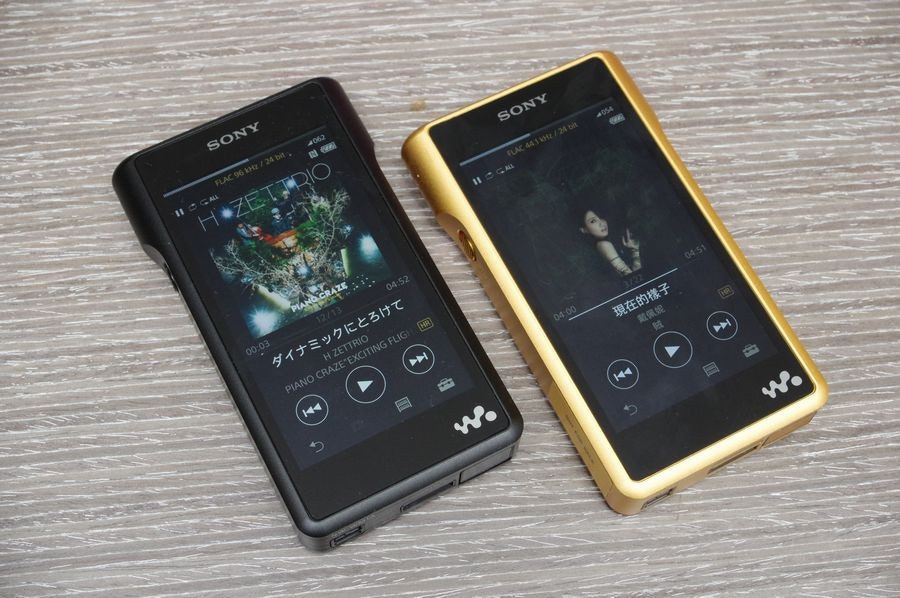

NW-WM1A 與 NW-WM1Z 兩款播放機是孿生機種,不同於一些品牌單純只是替換機身材質, Sony 卻從許多層面賦予了這兩款孿生機截然不同的定位;兩款專業播放機宛若一對從小分開的同卵雙胞胎,在不同的環境下雖有著相近的外表,但個性卻有明顯的不同,若說 WM1A 是一位個性直白、文質彬彬的平民, WM1Z 則是渾身流露高雅的貴族。

WM1 系列並不是由 ZX 系列演化而來的機種,而是從頭到尾重新開發的機種,從晶片、電路結構等,從頭到尾傾注 Sony Walkman 開發團隊至今為止的技術力,同時也藉由先前 ZX 系列得到的消費者寶貴的意見作為開發的方向,意圖回歸 Walkman 為音樂而生的目的,代號的 WM ,更象徵回歸 Walkman 原點的用意。

WM1 的整體造型設計有些類似 ZX 系列,以金屬製的機身,搭配右側大型化的實體操作鍵與左側的鎖定鍵,機身後方也有一塊皮革的材質,不僅作為點綴,同時也具有放在桌上時避免機身金屬摩擦與止滑的作用。相較 ZX 系列更為圓潤的機身兩側,使得 WM1 握在手上更為順手,不像 ZX 有稜有角。

但不同於 ZX 系列遷就機身內電容而突起的造型, WM1 的機身厚實而平整,同時機頂也因應單端與平衡提供 3.5mm 與 4.4mm 兩個輸出。機身下方則是吊飾扣、 Walkman 系列常見的 WM Port 與 microSD 卡槽,然與先前機種相比, WM1 的 WM Port 已經取消類比輸出,故無法透過轉接器輸出類比訊號,僅保留數據傳輸與外接 DAC 功能。

WM1A 與 WM1Z 一眼就可看出的差異在於外觀所使用的材質, WM1A 藉由一塊 500 克的航太級鋁磚,切割加工後樓下約一半的重量,同時施加陽極黑化作為外觀的保護;至於 WM1Z 就瘋狂了,整個機身是使用重量高達 1 公斤、純度達 99.67% 的無氧銅切削加工出近 500 克的材質,表面則再鍍上 99.7% 的 24K 金避免氧化。

兩者不同的機身材質使 WM1A 與另外兩款 Signature 產品有著一致的黑色,至於鍍金後的 WM1Z 則流露著貴氣的金色;材質的不同不光只是營造視覺上的差異,以音響理論來說,機身的厚與重,有助於抑制設備運作時多餘的振動,同時無氧銅製的機身具良好的接地傳導性與干擾隔絕,進一步可使聲音更純淨。

對了, WM1Z 還有附贈真皮的保護套,至於 WM1A 就需要另外選購;這款下先式保護套的設計有保留吊飾孔與側面的操作鍵,同時保護部分也有磁力吸附設計,搭配高質感的 WM1 系列相當合適。

圖片來源: Sony.jp

從最根本的硬體架構談起, WM1系列不再使用舊款的 S-MASTER 晶片,而是採用全新開發的 S-MASTER HX 晶片,與先前的 S-MASTER 晶片對比,不僅只是規格上提升到支援 32bit 384kHz 與支援 DSD 11.2MHz 的改進,同時最被詬病的單端功率輸出一口氣由 15mW 提升到 60mW 。

WM1 的 S-MASTER 為了實現全平衡輸出,晶片具備單端與平衡兩種解碼與放大型態,而在單端輸出時,甚至是僅以單線路進行解碼與放大,是故不同於一般支援全平衡架構的播放機即便在單端輸出也需要以兩倍耗電的全平衡模式運作, WM1 在單端輸出的功耗僅有一半,但也使得單端輸出與平衡輸出時的續航力差了幾乎一倍,卻可換來 250mW 的高輸出。

此外,由於架構設計的因素, WM1 的 S-Master 可支援原生 DSD 解碼,但特別的是必須得要在平衡輸出才可支援原生解碼,若單端輸出則僅能透過 DoP 方式進行 DSD 解碼播放;雖然不少播放機強調可播放 DSD 格式,但能夠支援原生解碼的機種卻少之又少,而 WM1 此次也終於能夠以平衡模式原生支援 DSD 編碼,也是 Walkman 系列一大突破。

圖片來源: Sony.jp

在電路板設計以 ZX 系列的音響級線路持續演化, WM1 系列藉由 99.96 高純度的無氧銅鍍金底板,大大提升傳導性,使主板的訊號能夠更輕易地進行接地並與機殼的金屬部分進行傳導;電路板的設計將與聲音相關的部份以及與數位電源相關的部分分離,避免彼此之間的相互干擾,容易造成音訊部分干擾的數位電源也有著金屬遮罩的保護與作與機身接地的介質。

同時加大了源自 ZX2 雙層電容器的容量,同樣藉由大容量雙層電容器提升能量感,卻少了 ZX2 開機時的雜音。另外, WM1 也採用了音響級的 Panasonic OS-CON 電容,不過兩者由於調音與定位上的不同,雖然電容的規格相同,但使用的電容等級稍稍有所差異。當然, WM1 也分別針對 48MHz 整數取樣與 44.1MHz 小數取樣的獨立時鐘。

圖片來源: Sony.jp

除了電容的差異外, MW1A 與 WM1Z 還在兩個顯著的部分採用不同等級的組件, WM1A 的電阻使用與 ZX2 同等級的音響級電阻,然而 WM1Z 則採用更進一步鍍銅的高傳導性電阻;除此之外,由電路板與耳機插槽連接的線材也有所不同, WM1A 使用高純度 OFC 線材,而 WM1Z 使用的則是音響線材廠 KimberKable 提供的編織結構機內線。

操作介面亦是此次 WM1 系列的一大變革,無論是相較前一世代採用封閉系統的 A20 、 ZX100 ,或是採用 Android 系統的 ZX1 、 ZX2 , WM1 系列採用一套封閉式的新式系統,相較先前高階機種使用的 Android ,把與音樂無關的部分挪除,僅留下與音樂相關的部分,少了開放系統的擴充性,但也更為音樂聆聽而生。

操作邏輯方面有著與過去封閉式系統相似的操作邏輯,但整體設計加入更多符合現代化觸控式的直覺操作,藉由上下滑動切換音樂分類、播放畫面與音效設定,在播放畫面中往左滑動可喚出撥放清單,至於往右滑動則可叫出加入書籤的音樂;雖然全新的介面與過去幾乎可說是大改,但因為功能簡單,稍微操作個幾次就能理解其邏輯。

播放畫面也可選擇標準顯示畫面,示波器頻譜顯示,以及電平顯示三種模式,後兩者在進行 USB 連接外接 DAC 時無法使用,對於偏好復古風格的朋友也多了些顯示的選擇方式。

音量部分除了透過機身側面按鍵控制以外,亦可輕觸螢幕頂端,就可叫出圓盤式的音量控制介面,可使用手指滑動快速調整,當然也可輕觸虛擬鍵進行細微的音量控制。向下滑出的音訊控制,則包括基本的 EQ , DSEE HX , DC 相位線性器,動態等化器等設定,至於想享受 WM1 的原味,當然也可直接選擇 Direct 使其不受這些音訊補正功能影響。

設定中的音效強化功能也是 WM1 系列的拿手好戲,尤其在音訊補正功能方面比起先前的機種更為豐富; WM1 系列的 DSEE HX 不僅提供將 320k MP3 修復到趨近 Hi-Res 的音質,還加入包括女聲、男聲、打擊樂器、弦樂器等多種設定,這些變化很難用文字形容,不過確實對聲音的調性會有明顯改變。

至於 DC 相位線性器則是很有趣的功能,號稱能將低頻的呈現方式透過演算法模擬成類似類比擴大機的風格,還分為 A 、 B 與各自三段強度,基本上 A 型聲音比較著重純低頻的深度變化, B 型則是延伸到中低頻,故 B 型人聲也會變厚一些。

另外在選單中還有許多細項,例如調整左右聲道平衡,高增益輸出( 3.5mm 單端與 4.4mm 平衡可獨立開啟,還有選擇是否在平衡模式下以原生方式進行 DSD 解碼; WM1 相較先前機種因為無法擴充 app ,索性也拿掉 WiFi ,但仍保留藍牙,而 WM1 的藍牙除了可支援 Sony 的 LDAC 高音質傳輸協定外,日本也有提供選配的藍牙控制器,但台灣未引進。

若光從規格來看, WM1 系列肯定是高於前一代的 ZX2 ,畢竟光是能夠元生進行 DSD 解碼,具備真平衡輸出架構,以及單端輸出高出原本 4 倍,從數據就已經完封 ZX2 ,但數據不能代表甚麼,搭上耳機品嘗才能見真章。

以價位與定位來說, WM1A 可說是取代 ZX2 的機種,拿來直接對比是再適合不過的,從剛開基 WM1A 完全沒有 ZX2 的衝能聲,搭配高靈敏度入耳式耳機亦沒有在音樂間奏出現底噪,還有搭配一般耳罩耳機與 3 單體以上入耳耳機的驅動完整度都理想許多,而筆者最在乎的就是 WM1 沒有 ZX2 刻意營造的低頻,也使得 WM1A 更容易搭配各類耳機。

但把相同的耳機換上 WM1Z ,在短短的一首歌之內就能感受音樂的氛圍由精準、重視音響性變為華麗貴氣的音樂性,比起 WM1A 略顯瘦且聲聲分明的人聲, WM1Z 則染上一絲的柔和,人聲也變得更為綿密卻不顯黏膩, WM1A 若像是檸檬水,則 WM1Z 像是加入些許甘甜的蜂蜜,讓原本清爽的聲音有了潤飾。

而且錄音的品質越好、音樂與演唱者的功力越高,隨著聆聽時間越久,更越顯 WM1Z 不光只是調音上的不同,包括低頻能夠呈現的下潛,音樂綿延的層次與細節,並未因為聲音變得柔和、有光澤而被犧牲掉,這不是僅有在機身材質與調音動手腳就能達到的,一絲一縷的差異,都是因為機身內所選擇的組件差異所造成。

不過即便 WM1 系列的輸出功率較前幾代高,但面對定位在家用鑑賞的 MDR-Z7 、 MDR-Z1R 則也只能保守的說比起過往機種能推出水準,即便透過 Sony 所提供的 4.4mm KibberKable 以平衡輸出,雖表現有再度提升,但畢竟這兩款旗艦耳機並非隨身取向,相較家用座機還是未能徹底發揮這兩款採用 70mm 大型單體耳機的潛力。

這是 WM1 系列的問題嗎?嚴格來說也不是,主要是近年耳機市場變化劇烈,也才會興起家用頭戴耳機搭配隨身裝置,以及瘋狂追求單體數量的入耳式耳機出現,這也讓不少中國品牌推出主打可驅動這些原本不是為行動所設計的產品,然而如此一來能夠驅動這些家用耳機的機器,自然也犧牲了續航力。

以傳統隨身播放機高質感、高續航力與容易操作作為訴求, WM1 系列在此價格可說是佼佼者,不過 WM1A 與 WM1Z 兄弟倆高達兩倍以上的價差,卻是很微妙的價格落差,因為兩者的基礎聲底體質的差異能否以價格的兩倍來看,實在很難加以量化,不過在高階音響的領域,原本進步些許就需要付出數倍的代價,怎麼衡量就看個人能否接受。

WM1A 與 WM1Z 會在中價位與頂級奢華播放機兩個族群之間有著多種的解釋,筆者一派的朋友認為,如果只考慮操作性、機身重量、續航力與兩者聲音的落差, WM1Z 剛好可用來解釋 WM1A 為何超值, WM1Z 的地位則驗證音響中提升些許、價格倍增的道理。

另一派以聲論價的朋友則認為,因為 WM1A 的價格帶太多僅追求輸出功率的機種,反而高單價族群的競品多半調性接近 WM1Z ,而 WM1Z 合宜的輸出與高質感與貴氣的音色,又恰好是吸引那些購買高單價播放機消費者所喜好的類型。但無論如何,全新開發的 Sony WM1 系列,終於有相較前幾代在既有基礎不斷強化的新局面,也不枉為 70 周年紀念機型。

WM1A 有著比起過往 ZX 系列機種更好的驅動力、細節與背景寧靜度,也搭載了全平衡架構,重量也還在一般發燒友能接受的範圍;至於 WM1Z 雖然價格高出不少,但在基於 WM1A 相近的基礎,更進一步呈現低頻的深度、背景的清晰度與更綿延、更有溫度的聲音,若撇開價差不談, WM1Z 與 WM1A 的差距不是從外表可以看出的。

不過目前對發燒友來說較麻煩的是 4.4mm 平衡端子頭與線材還未開始普及,短期內市面上僅有 Sony 與 KimberKable 合作的線材可使用,而在稍早日本中野秋季耳機祭已有廠商展出線材與零售的端子,若是搭配它牌高階耳機的玩家還要再稍等一陣子才能解放 WM1 的真正實力。

你或許會喜歡